Нэнси Шепер-Хьюз «Смерть без плача: насилие в повседневной жизни в Бразилии»

Nancy Scheper-Hughes: Death Without Weeping: The Violence of Everyday Life in Brazil. Berkley: University of California Press, 1992

«Эмоции не предваряют и не выходят за рамки культуры, но являются ее частью: они стратегически важны для понимания способов, с помощью которых люди формируют собственный мир и, в свою очередь, формируются этим миром. <…> Они не могут быть поняты вне культуры, которая произвела их. Наиболее радикальным следствием такой точки зрения является то, что без наших культур мы попросту не знали бы, как чувствовать»

Наши знания, опыт, потребности, смысл жизни

Наши знания, опыт, потребности, смысл жизни Европейская философия XVIII века

Европейская философия XVIII века Сущность и функции страхования

Сущность и функции страхования ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ _

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ _ Человек как духовное существо. 10 кл

Человек как духовное существо. 10 кл Некласична філософія ХІХ століття

Некласична філософія ХІХ століття Философия Древней Индии

Философия Древней Индии Основы интеллектуальной деятельности в научных коммуникациях

Основы интеллектуальной деятельности в научных коммуникациях Антика дәуріндегі философия аясында жеке ғылымдардың бастауларының пайда болуы

Антика дәуріндегі философия аясында жеке ғылымдардың бастауларының пайда болуы Основы философии

Основы философии Возникновение и этапы развития науки. (Лекция 1)

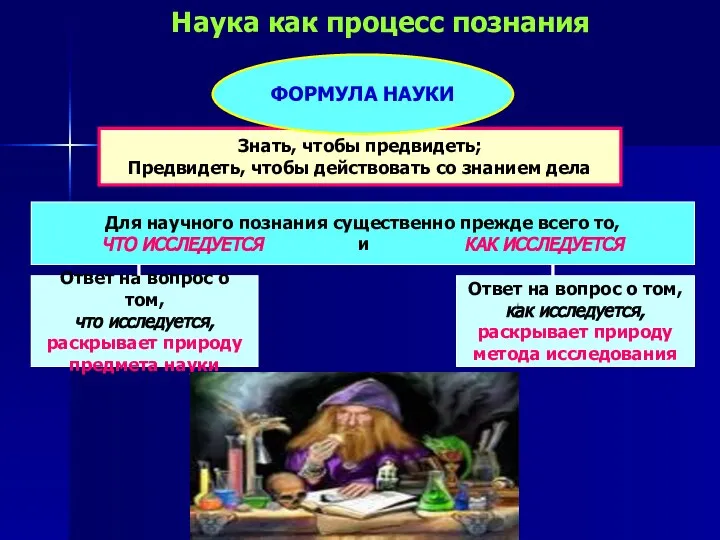

Возникновение и этапы развития науки. (Лекция 1) Наука как процесс познания

Наука как процесс познания Зарождение философской мысли (древнеиндийская и древнекитайская философия)

Зарождение философской мысли (древнеиндийская и древнекитайская философия) Человек и общество

Человек и общество Понятие, суждение, умозаключение

Понятие, суждение, умозаключение Мораль как регулятор социального поведения

Мораль как регулятор социального поведения Свобода и ответственность

Свобода и ответственность Ludwig Wittgenstein. Australian Philosopher

Ludwig Wittgenstein. Australian Philosopher СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  Основы светской этики. Справедливость

Основы светской этики. Справедливость Познавательная и коммуникативная деятельность. Познаваем ли мир?

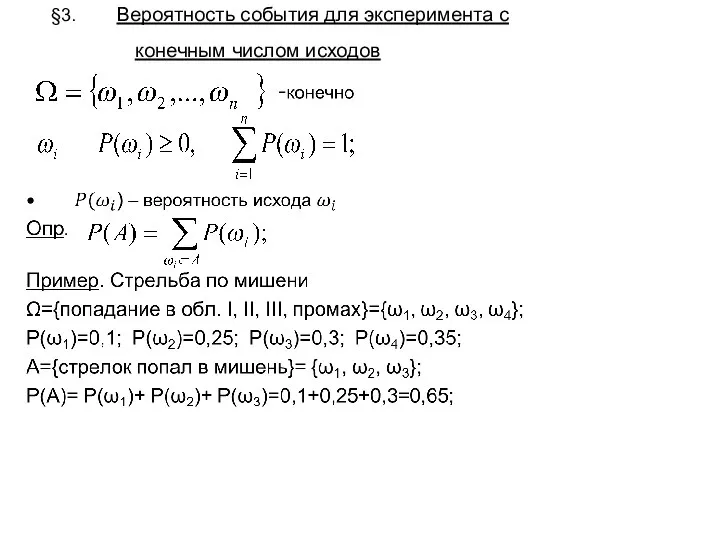

Познавательная и коммуникативная деятельность. Познаваем ли мир? Вероятность события для эксперимента с конечным числом исходов. (Лекция 3-4)

Вероятность события для эксперимента с конечным числом исходов. (Лекция 3-4) Исторические типы философии

Исторические типы философии Любовь и духовные законы

Любовь и духовные законы Марксизм философиясы

Марксизм философиясы Философия Нового времени

Философия Нового времени Подготовил студент ФТД-1 группы Т-113 Недельчо Владислав

Подготовил студент ФТД-1 группы Т-113 Недельчо Владислав  Методологія науково-дослідної діяльності

Методологія науково-дослідної діяльності