Содержание

- 2. ГОМЕР Древнейшее в мировой литературе упоминание о Крыме принадлежит легендарному древнегреческому поэту Гомеру. Многие ученые предполагают,

- 3. ГЕРОДОТ Античный историк Геродот (490/480—425 гг. до н.э.) много путешествовал, собирая сведения о различных регионах и,

- 4. ЭВЛИЯ ЧЕЛЕБИ В XVII веке в течение ряда лет (от 1641 до 1667 гг.) в Крыму

- 5. ПЕТЕР СИМОН ПАЛАС Естествоиспытатель, географ и неутомимый путешественник, доктор медицины, член Санкт – Петербургской Академии наук,

- 6. ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ВЕРНАДСКИЙ Значительная часть научного творчества всемирно известного ученого — геолога и географа Владимира Ивановича

- 7. ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ДОКУЧАЕВ Докучаев Василий Васильевич –русский ученый-естествоиспытатель, основатель современного научного почвоведения и комплексного исследования природы.

- 8. НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГОЛОВКИНСКИЙ Имя профессора H.A. Головкинского, неустанного исследователя природных ресурсов страны, по праву вошло в

- 9. ХРИСТИАН ХРИСТИАНОВИЧ СТЕВЕН Христиа́н Христиа́нович Сте́вен — известный русский ботаник шведского происхождения, систематик, доктор медицины, садовод

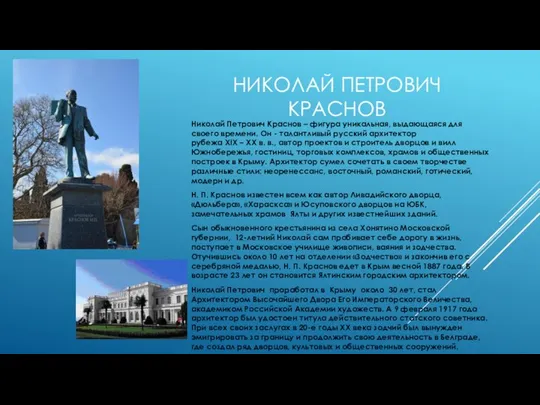

- 10. НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ КРАСНОВ Николай Петрович Краснов – фигура уникальная, выдающаяся для своего времени. Он - талантливый

- 12. Скачать презентацию

ГОМЕР

Древнейшее в мировой литературе упоминание о Крыме принадлежит легендарному древнегреческому поэту

ГОМЕР

Древнейшее в мировой литературе упоминание о Крыме принадлежит легендарному древнегреческому поэту

Там киммериян печальная область покрытая вечно Влажным туманом и мглой облаков, Никогда не являет Оку людей лица лучезарного Гелиос... Это строки из поэмы "Одиссея" древнегреческого поэта- сказителя Гомера, которая наукой датируется от IX до XII веков до н.э. По легенде Гомер был слепым. Он создал знаменитые поэмы «Илиада» и «Одиссея»

ГЕРОДОТ

Античный историк Геродот (490/480—425 гг. до н.э.) много путешествовал, собирая сведения

ГЕРОДОТ

Античный историк Геродот (490/480—425 гг. до н.э.) много путешествовал, собирая сведения

Геродот, прозванный в древности «отцом истории», был первым, кто дал наиболее полное для тех времен описание Северного Причерноморья и Таврии

«И теперь еще в Скифской земле существуют киммерийские укрепления и киммерийские переправы; есть так же и область по имени Киммерия и так называемый Киммерийский Боспор (Керченский пролив)».

ЭВЛИЯ ЧЕЛЕБИ

В XVII веке в течение ряда лет (от 1641 до

ЭВЛИЯ ЧЕЛЕБИ

В XVII веке в течение ряда лет (от 1641 до

По итогам своих многолетних наблюдений и впечатлений он написал чуть ли не единственную книгу о средневековом Крыме — «Сейахатнаме», «Книгу путешествия». Однако долгие годы для европейских исследователей она оставалась неизвестной. Так сложилось, что заключительные IX—XI тома этого многокнижия были напечатаны латиницей только в 1938 г., а на русском языке их переводы появились только в последние годы.

Труд Эвлии Челеби — своеобразная летопись очевидца, источник важных сведений об истории и населении полуострова, военных походах крымских татар и природных условиях Крыма до его включения в состав России

ПЕТЕР СИМОН ПАЛАС

Естествоиспытатель, географ и неутомимый путешественник, доктор медицины, член Санкт

ПЕТЕР СИМОН ПАЛАС

Естествоиспытатель, географ и неутомимый путешественник, доктор медицины, член Санкт

Наш полуостров Паллас назвал «замечательным», влюбившись в него с первого же посещения.

В своём доме в Симферополе на берегу реки Салгир Паллас собрал богатую коллекцию минералов, сотни образцов флоры и фауны полуострова. Мимо его обиталища не проходил ни один именитый гость города.

Обосновавшись в своей симферопольской усадьбе, названной по имени жены «Каролиновкой», учёный часто уходил пешком не только в ближние, но и удалённые уголки предгорья, Южного берега, Главной крымской гряды, керченского холмогорья и равнинного Крыма.

Учёный не только давал рекомендации, но и активно участвовал в хозяйственном освоении Крыма: основал в 1798 году старейший в Крыму дендропарк «Салгирка» в Симферополе — на территории нынешнего ботанического сада Таврического национального университета им. В. Вернадского.

А также заложил обширные виноградники в Судакской долине, на Южнобережье и в предгорье. Чтобы обосновать использование местных ресурсов, Паллас описал двадцать четыре аборигенных сорта винограда и многие сорта южных плодовых культур.

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ВЕРНАДСКИЙ

Значительная часть научного творчества всемирно известного ученого — геолога

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ВЕРНАДСКИЙ

Значительная часть научного творчества всемирно известного ученого — геолога

Живя в Симферополе, Вернадский много путешествовал со своими коллегами по Крыму. Его научный интерес тогда вызывала и неживая, и живая природа: от минералогии и петрографии района Эскиорды (теперь с. Лозовое) до Бешуйского месторождения каменного угля, кила и растительных группировок Крымского предгорья.

В 1920 году академик был избран председателем Комиссии по изучению естественных производительных сил Крыма (прообраз академического учреждения на полуострове), которая в сложных условиях Гражданской войны старалась обеспечить развитие фундаментальных и прикладных исследований природных ресурсов края. Владимир Иванович очень плодотворно работал в должности профессора кафедры геологии, вел научные изыскания, был избран ректором Таврического университета. Вокруг него сплотилась группа молодых исследователей, образовав крымскую научную школу академика.

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ДОКУЧАЕВ

Докучаев Василий Васильевич –русский ученый-естествоиспытатель, основатель современного научного почвоведения и

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ДОКУЧАЕВ

Докучаев Василий Васильевич –русский ученый-естествоиспытатель, основатель современного научного почвоведения и

В Крым В.В. Докучаев приехал летом 1878 г. Именно в этот период он накапливал научный материал для своего ныне всемирно известного труда «Русский чернозем». Труда, который положил начало совершенно новой науке — почвоведению.

В 1895 г. В.В. Докучаев вторично побывал в Крыму, снова пересек все его почвенные зоны. Крымская экспедиция и, в частности, изучение черноземов «симферопольского типа» помогли В.В. Докучаеву обосновать свой взгляд на происхождение черноземов и других почв. Важно отметить, что в Крыму В. В. Докучаев изучал не только почвы, но и другие компоненты географической среды. Весь полуостров он разделил на три полосы и дал им краткую природно-географическую характеристику.

Одно из сел равнинного Крыма, где проводил исследования великий почвовед, называется теперь Докучаево.

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГОЛОВКИНСКИЙ

Имя профессора H.A. Головкинского, неустанного исследователя природных ресурсов страны,

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГОЛОВКИНСКИЙ

Имя профессора H.A. Головкинского, неустанного исследователя природных ресурсов страны,

Путь ученого в Крым лежал не только через научные интересы и маршруты, но и гораздо раньше — через его участие в Крымской войне 1853—1856 гг., когда он, прервав учебу в университете, добровольцем отправился защищать Севастополь. Он, в частности, принял бой в известном Кадыкойском сражении и был награжден за участие в Крымской войне бронзовой медалью на андреевской ленте.

H.A. Головкинский многократно изъездил весь Крым, в течение более десяти лет кропотливо вникал в сложные проблемы гидрогеологии, разрабатывал проблемы водоснабжения полуострова. Не случайно его называли одним из лучших в России специалистов по геологии Крыма.

H.A. Головкинским многое сделано для изыскания и сохранения водных ресурсов в Крыму, организации правильного их использования. Особенно большое внимание ученый уделял исследованиям Равнинного Крыма, где им обнаружены значительные запасы артезианских вод. Он обосновал целесообразность создания в Крыму сети гидрогеологических станций и принял участие в организации такой первой в России «артезианской обсерватории» в Саках.

На основе многочисленных путешествий H.A. Головкинский подготовил и издал содержательный путеводитель по Крыму (1889, 1894). В его крымских трудах можно найти немало интересных догадок и предположений, подтвержденных позднее детальными исследованиями.

Интересный природный объект — водопад, описанный H.A. Головкинским на р. Узеньбаш, в верховьях бассейна р. Улуузень Алуштинский (1893). Теперь водопад носит имя Головкинского.

ХРИСТИАН ХРИСТИАНОВИЧ СТЕВЕН

Христиа́н Христиа́нович Сте́вен — известный русский ботаник шведского происхождения, систематик,

ХРИСТИАН ХРИСТИАНОВИЧ СТЕВЕН

Христиа́н Христиа́нович Сте́вен — известный русский ботаник шведского происхождения, систематик,

Со времени основания Никитского ботанического сада — ныне Национального научного центра — минуло без малого два столетия. Теперь в его парках насчитывается свыше 30 тысяч видов, разновидностей и форм растений, собранных со всех частей света. На его базе возникли такие известные научные учреждения, как Институт виноградарства и виноделия «Магарач» и Институт эфирномасличных культур.

Х.Х. Стевен оставил науке 14 богатейших по содержанию флористических трудов о Крыме. Однако деятельность ученого не ограничивалась ботаникой и садоводством. Им были организованы регулярные метеорологические наблюдения. Заботясь о водных ресурсах Крыма, необходимых для экономического развития полуострова, в 1846 году он первым предложил проект подачи днепровских вод по каналу в Крым.

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ КРАСНОВ

Николай Петрович Краснов – фигура уникальная, выдающаяся для своего

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ КРАСНОВ

Николай Петрович Краснов – фигура уникальная, выдающаяся для своего

Н. П. Краснов известен всем как автор Ливадийского дворца, «Дюльбера», «Хараскса» и Юсуповского дворцов на ЮБК, замечательных храмов Ялты и других известнейших зданий.

Сын обыкновенного крестьянина из села Хонятино Московской губернии, 12-летний Николай сам пробивает себе дорогу в жизнь, поступает в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Отучившись около 10 лет на отделении «Зодчество» и закончив его с серебряной медалью, Н. П. Краснов едет в Крым весной 1887 года. В возрасте 23 лет он становится Ялтинским городским архитектором.

Николай Петрович проработал в Крыму около 30 лет, стал Архитектором Высочайшего Двора Его Императорского Величества, академиком Российской Академии художеств. А 9 февраля 1917 года архитектор был удостоен титула действительного статского советника. При всех своих заслугах в 20-е годы ХХ века зодчий был вынужден эмигрировать за границу и продолжить свою деятельность в Белграде, где создал ряд дворцов, культовых и общественных сооружений.

Презентация на тему "Метод ситуационного анализа" - скачать презентации по Педагогике

Презентация на тему "Метод ситуационного анализа" - скачать презентации по Педагогике Роль государства в рыночной экономике

Роль государства в рыночной экономике Зимующие птицы средней полосы России .

Зимующие птицы средней полосы России . Уникальные секреты цвета и формы

Уникальные секреты цвета и формы КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕЧАТНЫХ МАШИН

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕЧАТНЫХ МАШИН Общевоинские уставы ВС РФ

Общевоинские уставы ВС РФ Презентация на тему "Управление качеством образования на основе компетентностного подхода в условиях перехода на ФГОС второго

Презентация на тему "Управление качеством образования на основе компетентностного подхода в условиях перехода на ФГОС второго  Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности строительной организации

Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности строительной организации Механизм (аппарат) государства

Механизм (аппарат) государства Общие положения о несостоятельности (банкротстве). Законодательство о несостоятельности (банкротстве). Тема 1

Общие положения о несостоятельности (банкротстве). Законодательство о несостоятельности (банкротстве). Тема 1 Реализация основных алгоритмов. Практическое занятие 1

Реализация основных алгоритмов. Практическое занятие 1 Политические партии и движения, их роль в общественной жизни

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Слагаемые здоровья Агафонова Елена Викторовна, учитель начальных классов АМОУ «ООШ №8», д. Ручьи, Крестецкий р-н, Новгородская о

Слагаемые здоровья Агафонова Елена Викторовна, учитель начальных классов АМОУ «ООШ №8», д. Ручьи, Крестецкий р-н, Новгородская о Конечные автоматы. (Лекция 5)

Конечные автоматы. (Лекция 5) Презентация на тему: «Чистое искусство» Подготовила: ученица 10 класса «Д» МОБУ «СОШ №73» Лавренчук Юлия

Презентация на тему: «Чистое искусство» Подготовила: ученица 10 класса «Д» МОБУ «СОШ №73» Лавренчук Юлия Начертательная геометрия. Пересечение поверхности плоскостью общего положения. (Лекция 7)

Начертательная геометрия. Пересечение поверхности плоскостью общего положения. (Лекция 7) "Концепт-мessage как семантическое ядро бренда учреждения".

"Концепт-мessage как семантическое ядро бренда учреждения". Международная летняя школа «О России по-русски» 2019

Международная летняя школа «О России по-русски» 2019 Учитель музыки и МХК Агеева Т.Д. МБОУ СОШ №15 г. Владимир

Учитель музыки и МХК Агеева Т.Д. МБОУ СОШ №15 г. Владимир Уменьшение вибрации

Уменьшение вибрации Быт и традиции народов Украины

Быт и традиции народов Украины Түйіндеме, ілеспе хат және оларды жұмысқа орналасудағы рөлі

Түйіндеме, ілеспе хат және оларды жұмысқа орналасудағы рөлі ГРЕЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА ГРЕЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА

ГРЕЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА ГРЕЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА Новые правила продажи молока с 1 июля 2019

Новые правила продажи молока с 1 июля 2019 Как сложность убивает проекты

Как сложность убивает проекты Куколка Счастье

Куколка Счастье Средний мозг

Средний мозг Ядерный топливный цикл и место в нем АЭС

Ядерный топливный цикл и место в нем АЭС