Содержание

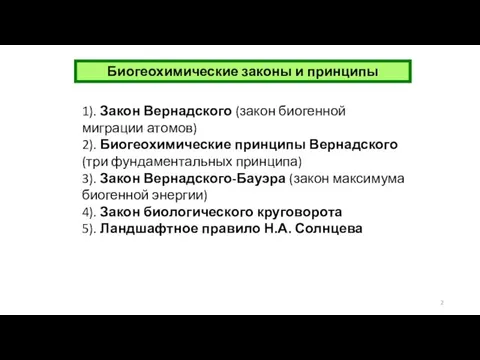

- 2. Биогеохимические законы и принципы 1). Закон Вернадского (закон биогенной миграции атомов) 2). Биогеохимические принципы Вернадского (три

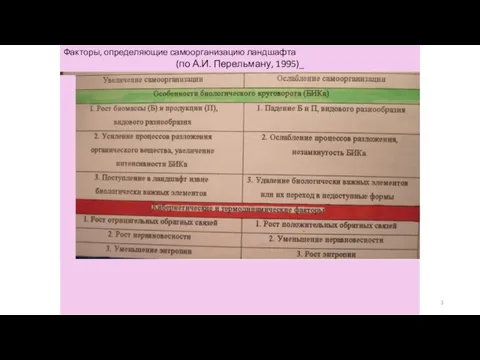

- 3. Факторы, определяющие самоорганизацию ландшафта (по А.И. Перельману, 1995)_

- 6. Филогенетическая специализация накопления химических элементов голосеменных и покрытосеменных растений

- 7. Деревья, кустарники и кустарнички

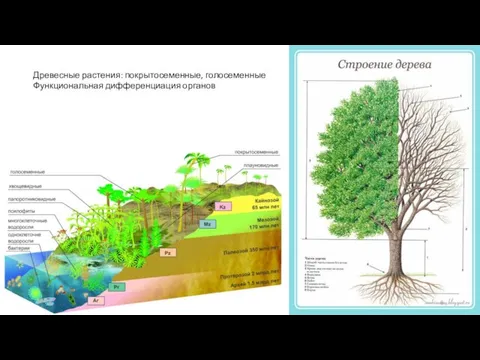

- 8. Древесные растения: покрытосеменные, голосеменные Функциональная дифференциация органов

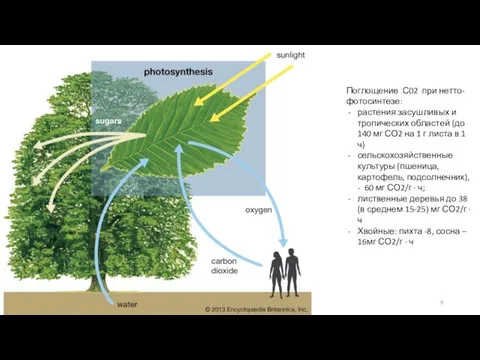

- 9. Поглощение С02 при нетто-фотосинтезе: растения засушливых и тропических областей (до 140 мг СО2 на 1 г

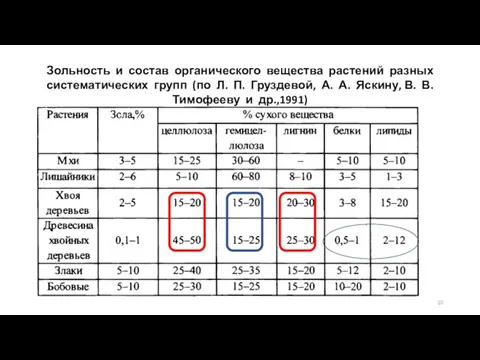

- 10. Зольность и состав органического вещества растений разных систематических групп (по Л. П. Груздевой, А. А. Яскину,

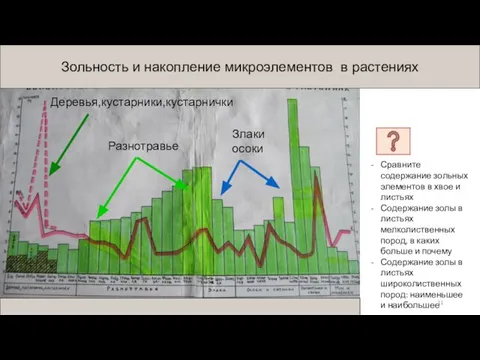

- 11. Зольность и накопление микроэлементов в растениях Разнотравье Деревья,кустарники,кустарнички Злаки осоки Сравните содержание зольных элементов в хвое

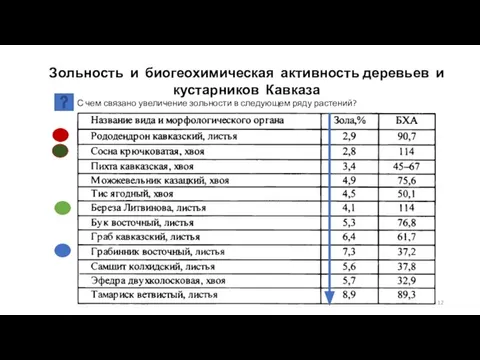

- 12. Зольность и биогеохимическая активность деревьев и кустарников Кавказа С чем связано увеличение зольности в следующем ряду

- 13. Зольность растений разных систематических групп Для кустарников и кустарничков характерно базипетальное распределение зольности, снижение содержания минеральных

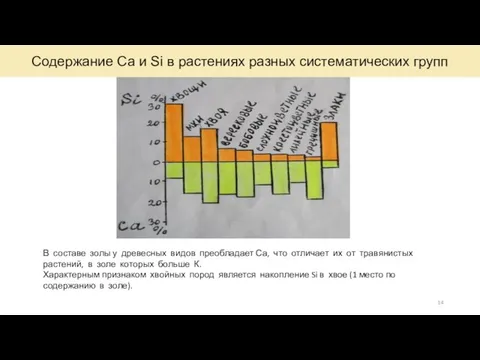

- 14. Содержание Са и Si в растениях разных систематических групп В составе золы у древесных видов преобладает

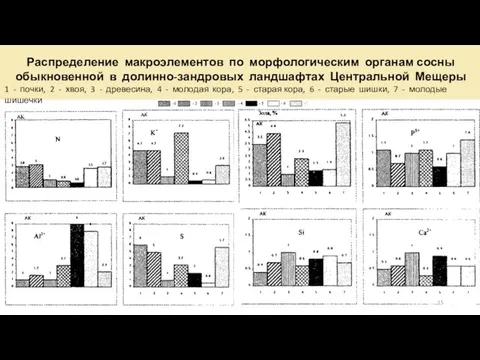

- 15. Распределение макроэлементов по морфологическим органам сосны обыкновенной в долинно-зандровых ландшафтах Центральной Мещеры 1 - почки, 2

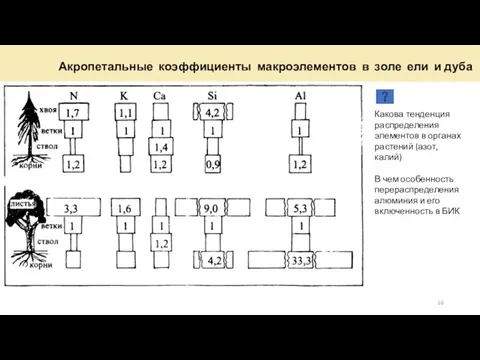

- 16. Акропетальные коэффициенты макроэлементов в золе ели и дуба Какова тенденция распределения элементов в органах растений (азот,

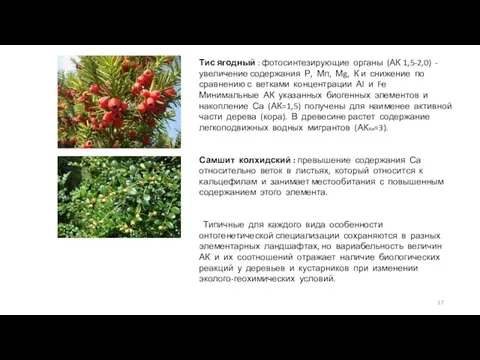

- 17. Тис ягодный : фотосинтезирующие органы (АК 1,5-2,0) - увеличение содержания Р, Мп, Мg, К и снижение

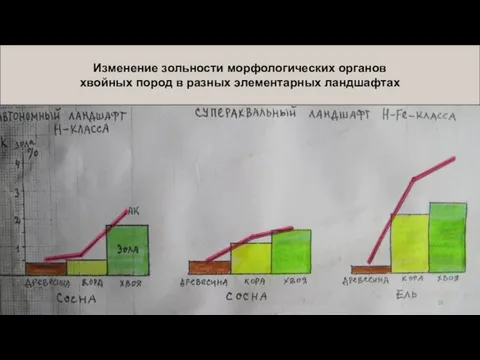

- 18. Изменение зольности морфологических органов хвойных пород в разных элементарных ландшафтах

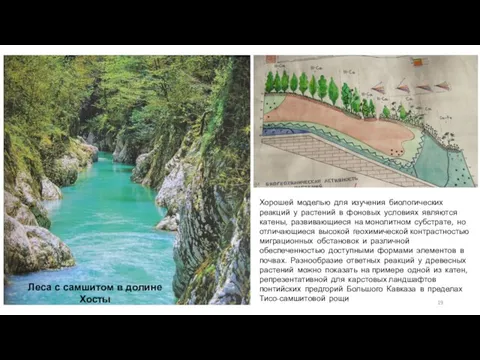

- 19. Леса с самшитом в долине Хосты Хорошей моделью для изучения биологических реакций у растений в фоновых

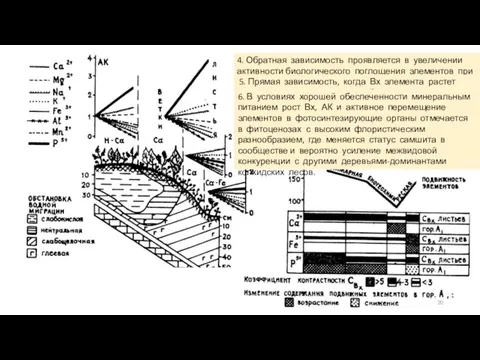

- 20. Биологические реакции самшита колхидского на изменение ландшафтно-геохимических условий 1. В благоприятных для кальцефилов трансэлювиальных ландшафтах Са-класса,

- 22. Филогенетическая специализация растений среднетаежных ландшафтов Архангельской области

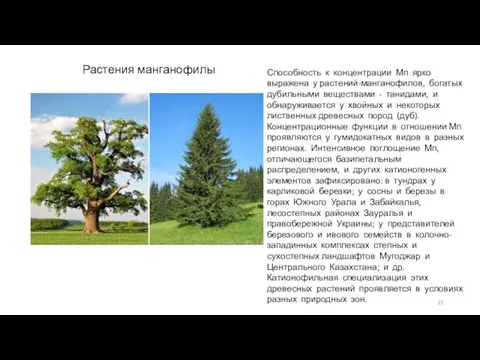

- 23. Растения манганофилы Способность к концентрации Мп ярко выражена у растений-манганофилов, богатых дубильными веществами - танидами, и

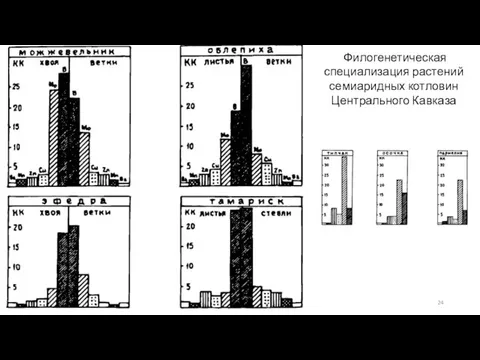

- 24. Филогенетическая специализация растений семиаридных котловин Центрального Кавказа

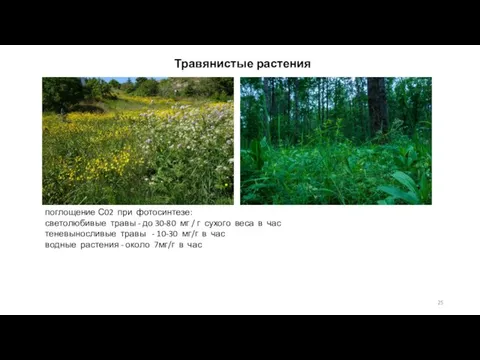

- 25. Травянистые растения поглощение С02 при фотосинтезе: светолюбивые травы - до 30-80 мг / г сухого веса

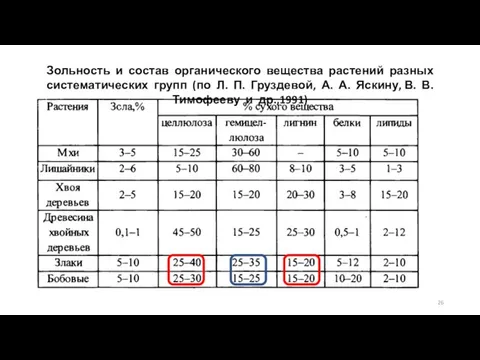

- 26. Зольность и состав органического вещества растений разных систематических групп (по Л. П. Груздевой, А. А. Яскину,

- 27. … активность накопления растворимых моносахаридов и белков увеличивается у растений аридных районов, в то время как

- 28. Зольность растений разных систематических групп Максимальная зольность - у растений аридных районов, особенно на засоленных почвах

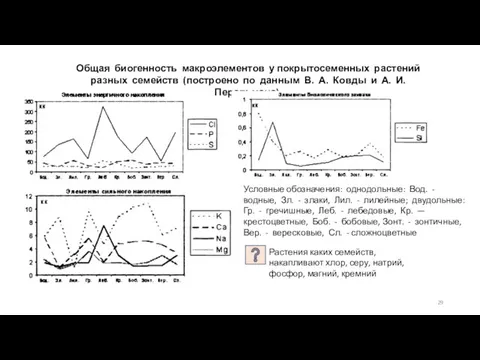

- 29. Общая биогенность макроэлементов у покрытосеменных растений разных семейств (построено по данным В. А. Ковды и А.

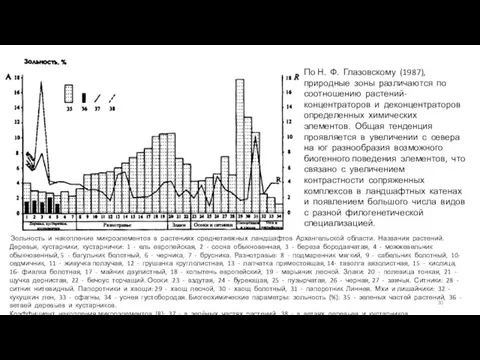

- 30. Зольность и накопление микроэлементов в растениях среднетаежных ландшафтов Архангельской области. Названия растений. Деревья, кустарники, кустарнички: 1

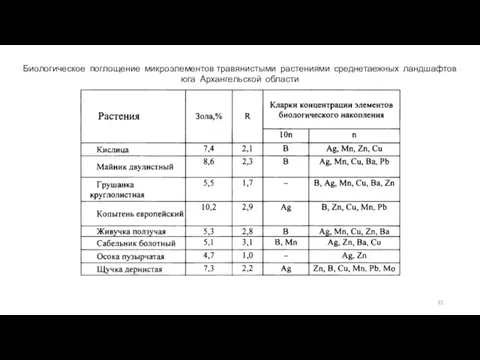

- 31. Биологическое поглощение микроэлементов травянистыми растениями среднетаежных ландшафтов юга Архангельской области

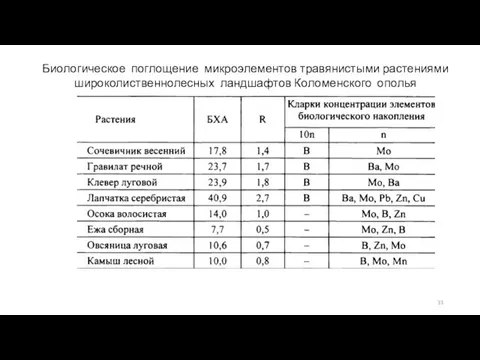

- 33. Биологическое поглощение микроэлементов травянистыми растениями широколиственнолесных ландшафтов Коломенского ополья

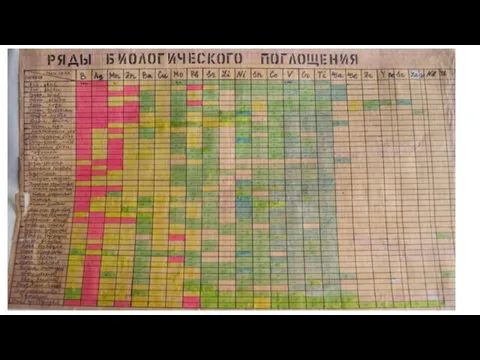

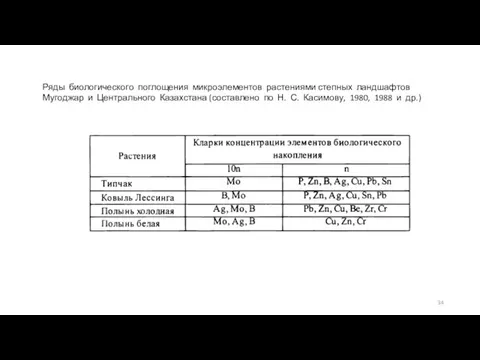

- 34. Ряды биологического поглощения микроэлементов растениями степных ландшафтов Мугоджар и Центрального Казахстана (составлено по Н. С. Касимову,

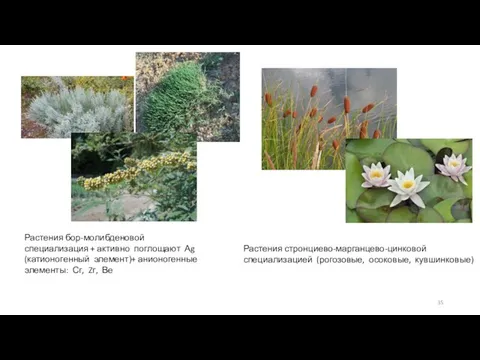

- 35. Растения бор-молибденовой специализация + активно поглощают Аg (катионогенный элемент)+ анионогенные элементы: Сг, Zг, Ве Растения стронциево-марганцево-цинковой

- 37. Скачать презентацию

Симбиоз Доклад Ученика 5 «Г» класса Школы №9 Вернигорина Никиты

Симбиоз Доклад Ученика 5 «Г» класса Школы №9 Вернигорина Никиты  Презентация на тему Дыхание и кровообращение

Презентация на тему Дыхание и кровообращение  Строение и многообразие грибов

Строение и многообразие грибов Внутреннее строение рыбы

Внутреннее строение рыбы САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ «ДОМАШНИЕ» НАСЕКОМЫЕ Насекомые – самый многочисленный класс животных, населяющих нашу планету. Многие люди

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ «ДОМАШНИЕ» НАСЕКОМЫЕ Насекомые – самый многочисленный класс животных, населяющих нашу планету. Многие люди  Основные систематические группы рыб

Основные систематические группы рыб Движение крови в организме. Органы кровообращения

Движение крови в организме. Органы кровообращения Размножение растений

Размножение растений Презентация на тему "Витамин D" - скачать бесплатно презентации по Биологии

Презентация на тему "Витамин D" - скачать бесплатно презентации по Биологии История развитии микробиологии

История развитии микробиологии Генетика

Генетика Презентация Природа человека Биология и Обществознание. 10 класс

Презентация Природа человека Биология и Обществознание. 10 класс  Животные зоопарка

Животные зоопарка Презентация на тему Отряд Вши

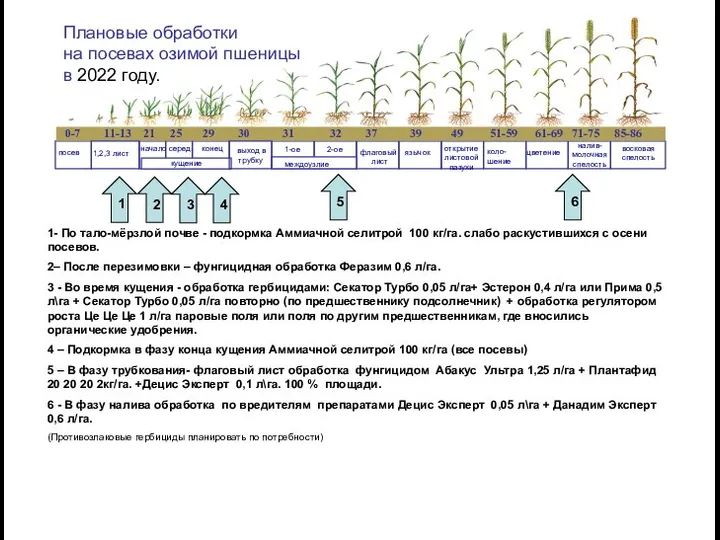

Презентация на тему Отряд Вши  Плановые обработки на посевах в 2022 году

Плановые обработки на посевах в 2022 году Приспособления животныx к водной среде

Приспособления животныx к водной среде Антропогенез. Пре-палеоантропы: торжество разума

Антропогенез. Пре-палеоантропы: торжество разума Строение и функции клетки. Клеточная мембрана. Ядро. Органоиды клетки

Строение и функции клетки. Клеточная мембрана. Ядро. Органоиды клетки ВИДОИЗМЕНЕНИЕ КОРНЕЙ Презентацию подготовила ученица 6 «Б» класса Саманюк Эвелина

ВИДОИЗМЕНЕНИЕ КОРНЕЙ Презентацию подготовила ученица 6 «Б» класса Саманюк Эвелина  Як утворився торф і камяне вугіля

Як утворився торф і камяне вугіля Адаптации организмов к условиям обитания

Адаптации организмов к условиям обитания Многообразие кишечнополостных

Многообразие кишечнополостных  Эликсиры жизни - витамины

Эликсиры жизни - витамины Жизненный цикл вещей

Жизненный цикл вещей Строение клетки. Ткани

Строение клетки. Ткани Аттестационная работа. Выращивание огурцов в домашних условиях

Аттестационная работа. Выращивание огурцов в домашних условиях Общий анализ мочи

Общий анализ мочи Презентация на тему Главные части и органоиды клеток

Презентация на тему Главные части и органоиды клеток