Содержание

- 2. MHC – комплекс тесно сцепленных генетических локусов и кодируемых ими молекул, отвечающих за развитие и регуляцию

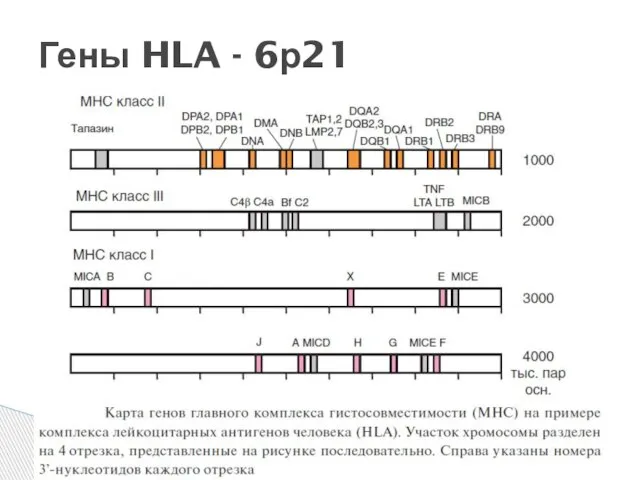

- 3. Гены HLA - 6р21

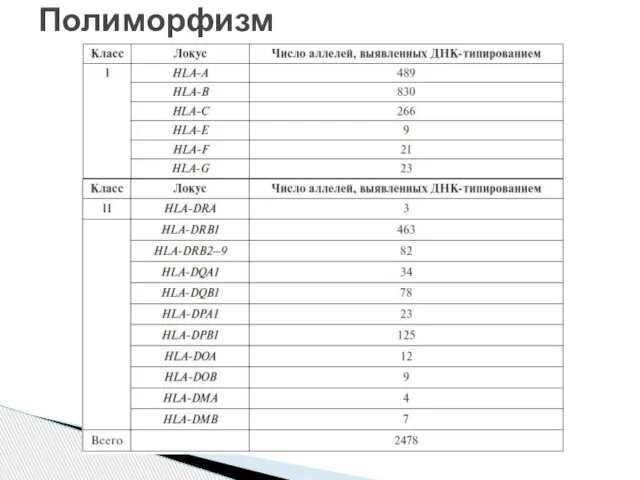

- 4. Полиморфизм

- 5. Кодоминантное наследование

- 7. Презентация АГ Т-лимфоцитам Селекция и обучение ЛФ в отношении «своего» и «чужого» Взаимодействие клеток имм.с-мы Генетический

- 8. HLA-типирование При типировании определяют: Гаплотип (набор генов HLA на одной из гомологичных хромосом) – определяют с

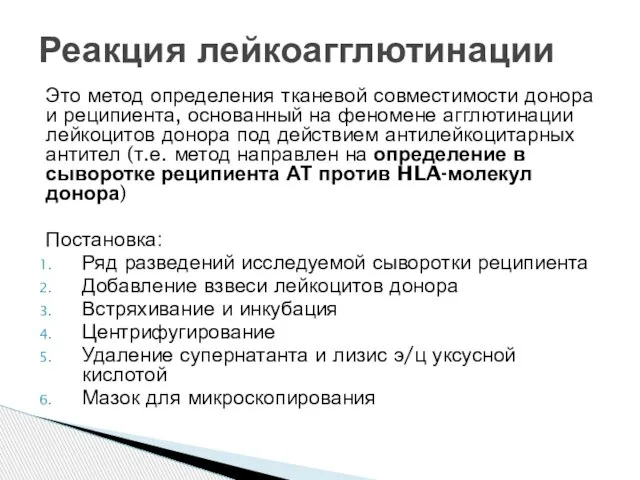

- 9. Это метод определения тканевой совместимости донора и реципиента, основанный на феномене агглютинации лейкоцитов донора под действием

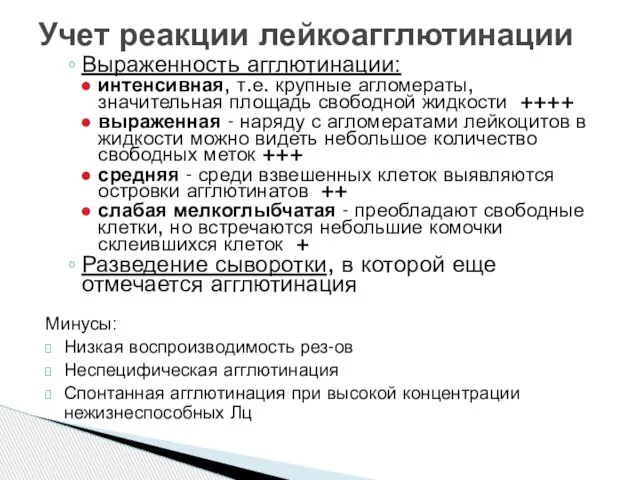

- 10. Выраженность агглютинации: интенсивная, т.е. крупные агломераты, значительная площадь свободной жидкости ++++ выраженная - наряду с агломератами

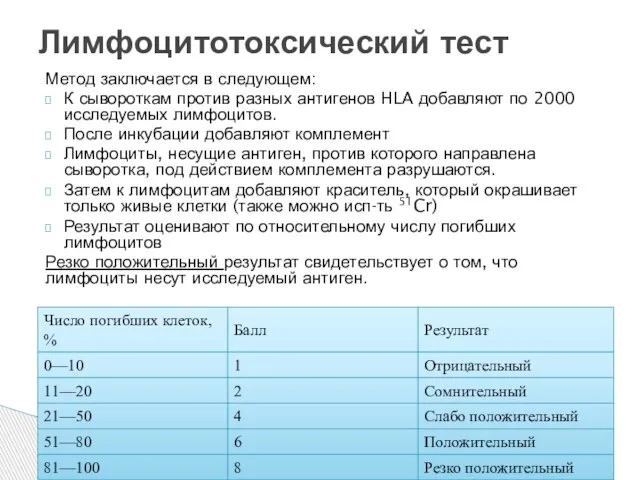

- 11. Метод заключается в следующем: К сывороткам против разных антигенов HLA добавляют по 2000 исследуемых лимфоцитов. После

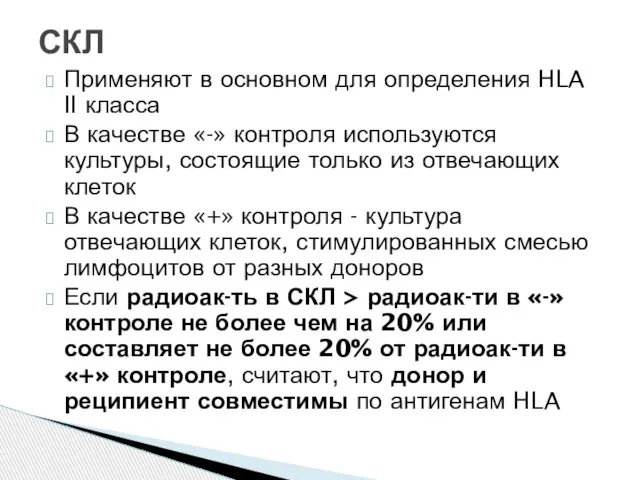

- 12. Применяют в основном для определения HLA II класса В качестве «-» контроля используются культуры, состоящие только

- 13. В настоящее время молекулярно- генетические методы используются только для типирования генов HLA класса II. Анализ полиморфизма

- 14. Метод основан на способности бактериальных эндонуклеаз расщеплять ДНК в сайтах рестрикции (участки, в которых сосредоточены специфические

- 15. Постановка: Фрагменты ДНК, полученные после ее обработки эндонуклеазами, разделяют с помощью электрофореза в геле Перенос на

- 16. Недостатки метода: большие затраты времени (обычно 2-3 нед); невозможность различить аллели, сайты рестрикции в которых расположены

- 17. Аллели генов HLA иногда отличаются друг от друга лишь по одной паре нуклеотидов Синтезированы одноцепочечные олигонуклеотидные

- 18. метод избирательной амплификации, предназначенный для получения большого количества копий фрагментов ДНК с определенной нуклеотидной последовательностью Достоинства

- 19. Для проведения ПЦР в простейшем случае требуются следующие компоненты: ДНК-матрица, содержащая тот участок ДНК, который требуется

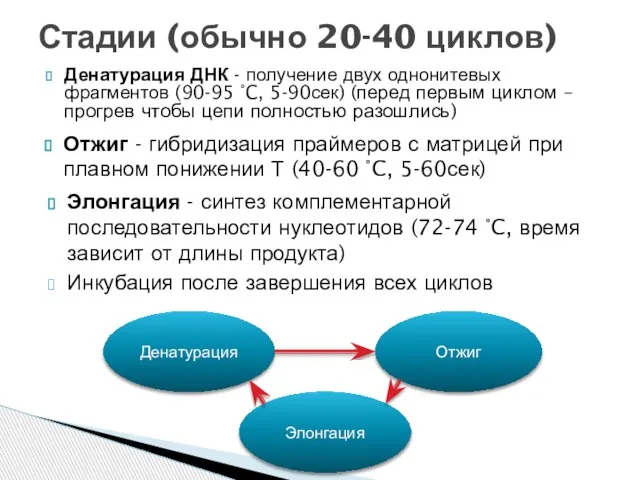

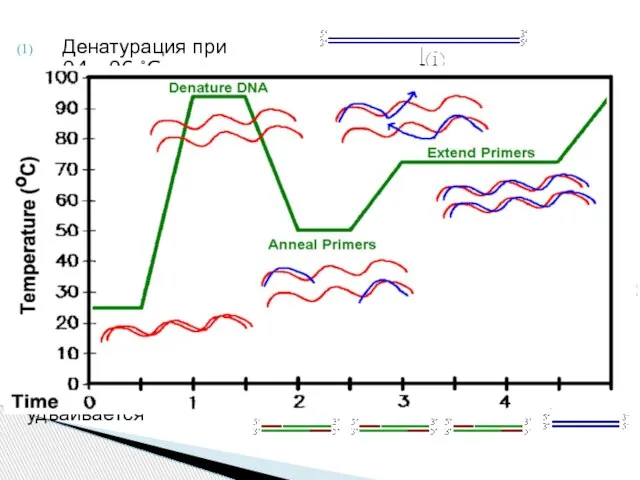

- 20. Денатурация ДНК - получение двух однонитевых фрагментов (90-95 °C, 5-90сек) (перед первым циклом – прогрев чтобы

- 21. Денатурация при 94—96 °C Отжиг при 68 °C (например) Элонгация при 72 °C (P=полимераза) Закончен первый

- 22. Количественная ПЦР или ПЦР в реальном времени (Q-PCR, RT-PCR) «Вложенная» ПЦР (Nested PCR) «Инвертированная» ПЦР (Inverse

- 23. Регистрируется количественное накопление продукта в реальном времени, т.е. после каждого цикла Т.о. можно оценить кинетику реакции

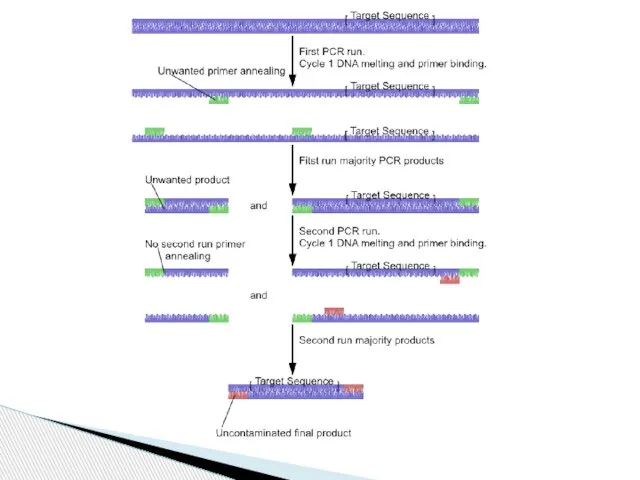

- 25. Исп-т 2 пары праймеров для уменьшения кол-ва побочных продуктов Вторая пара амплифицирует уч-к ДНК внутри первой

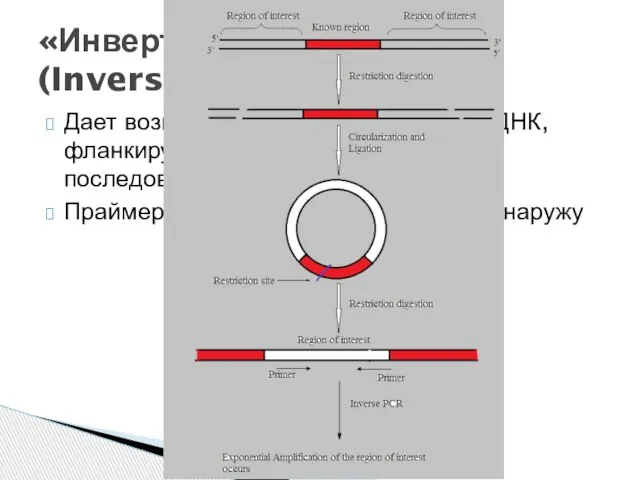

- 27. Дает возм-ть амплифицировать уч-ки ДНК, фланкирующие область с известной последовательностью Праймеры ориентированы 3’-концами наружу «Инвертированная» ПЦР

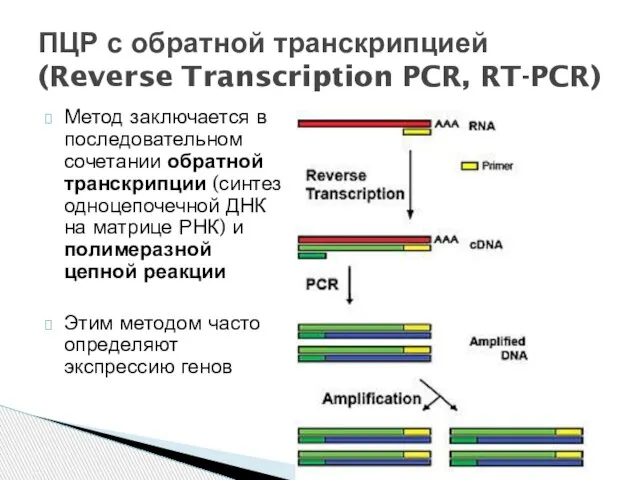

- 28. Метод заключается в последовательном сочетании обратной транскрипции (синтез одноцепочечной ДНК на матрице РНК) и полимеразной цепной

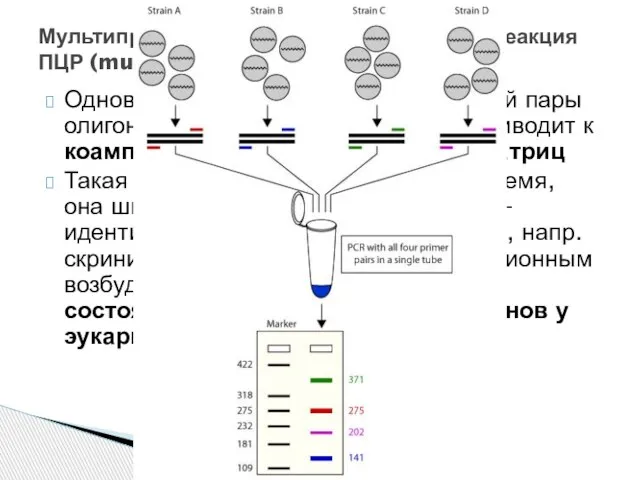

- 29. Одновременно используют более одной пары олигонуклеотидных праймеров, что приводит к коамплификации нескольких ДНК-матриц Такая реакция позволяет

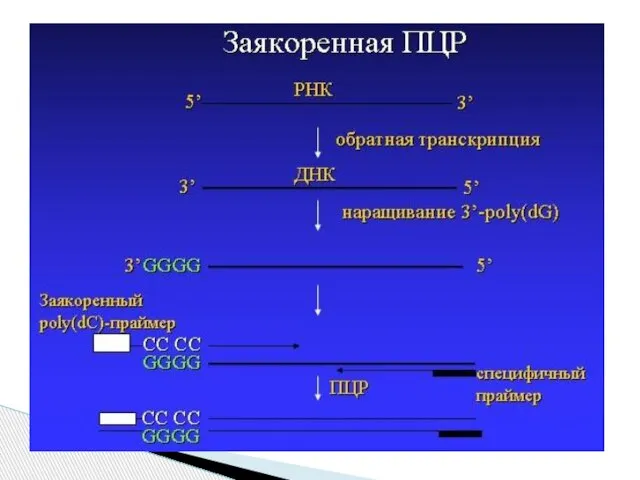

- 30. Исп-т если в молекуле НК известна последовательность лишь для одного из праймеров (н-р в случае РНК,

- 31. Модификация ПЦР для амплификации протяженных участков ДНК (10 тысяч и более оснований) Используют смесь двух полимераз,

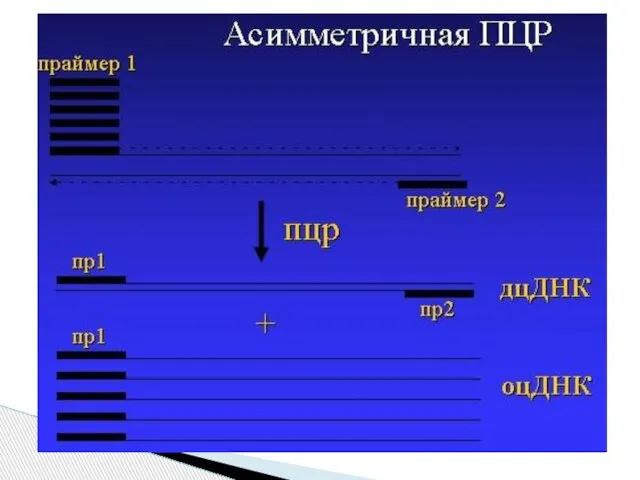

- 32. Вариант ПЦР, при котором концентрация одного из двух праймеров очень низка, и он быстро истощается в

- 33. С помощью этого подхода уменьшают влияние неспецифического связывания праймеров Первые циклы проводят при температуре выше оптимальной

- 34. Метод молекулярных колоний (ПЦР в геле, англ. Colony - PCR Colony) — акриламидный гель полимеризуют со

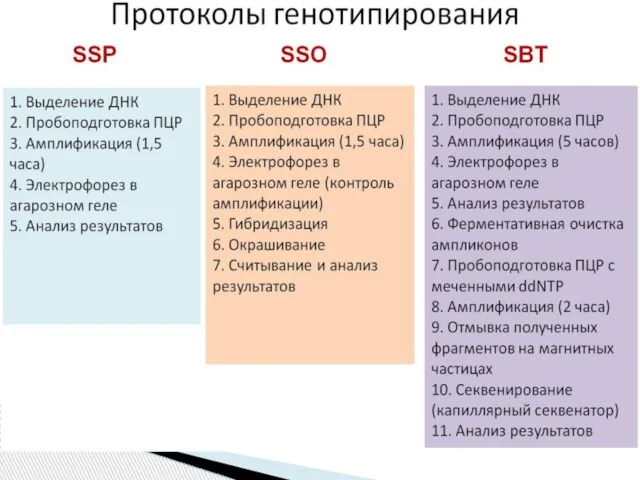

- 35. SSO (sequence specific oligonucleotide) — неспецифическая амплификация исследуемого участка (локуса) ДНК с последующей специфической гибридизацией с

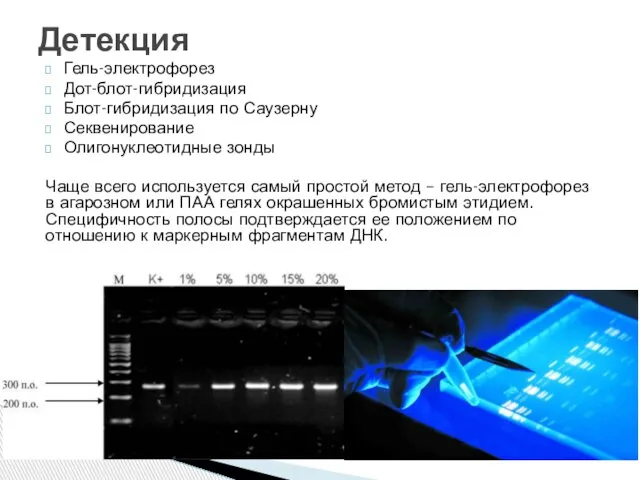

- 36. Гель-электрофорез Дот-блот-гибридизация Блот-гибридизация по Саузерну Секвенирование Олигонуклеотидные зонды Чаще всего используется самый простой метод – гель-электрофорез

- 37. Причины ложноположительных результатов: Контаминация от пробы к пробе Контаминация продуктами амплификации Для исключения ложноположительных результатов надо

- 38. История исследования связи антигенов системы HLA с некоторыми заболеваниями включает два этапа: Первый состоит из исследований

- 39. Рецепторная - молекулы HLA могут служить специфическими рецепторами для этиологических агентов Молекулярная мимикрия, т.е. иммунологическая схожесть

- 40. Генетическая гипотеза - возможность плейотропного (множественного) эффекта генов иммунорезистентности – сцепленные гены иммунного ответа, детерминирующие или

- 41. еще далеко не исчерпан круг заболеваний, для которых можно предполагать существование ассоциаций с определенными HLA -

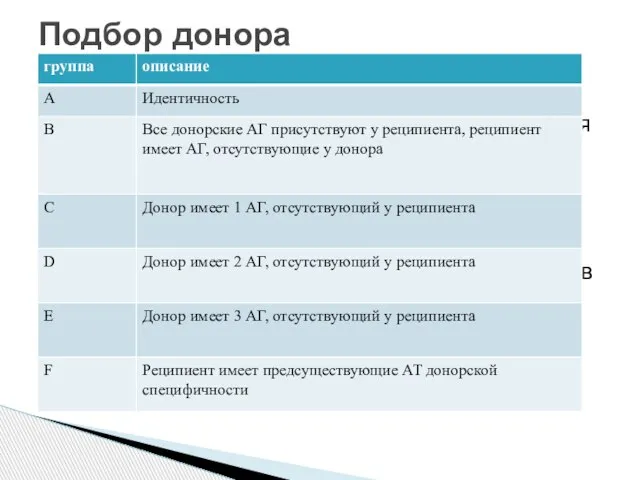

- 43. Пересадка между сиблингами, т.е. между индивидуумами, связанных братско-сестринским родством. Вероятность наличия одинаковых гомологичных хромосом достаточно высока.

- 45. Скачать презентацию

Онто-филогенетические процессы при формировании скелета, мышц и кожи человека. ВПР костно-мышечной системы, кожи и ее придатков

Онто-филогенетические процессы при формировании скелета, мышц и кожи человека. ВПР костно-мышечной системы, кожи и ее придатков Учительский проект по биологии для 7 класса «Простейшие или Вторжение в тайны невидимок» Автор: Меделяев Дмитрий Борисович, уч

Учительский проект по биологии для 7 класса «Простейшие или Вторжение в тайны невидимок» Автор: Меделяев Дмитрий Борисович, уч Тело человека. Скелет. Мышцы

Тело человека. Скелет. Мышцы Фізіологія, біохімія, генетика рослин та ландшафтний фітодизайн

Фізіологія, біохімія, генетика рослин та ландшафтний фітодизайн Презентация на тему "Биологические особенности раннецветущих растений" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Биологические особенности раннецветущих растений" - скачать презентации по Биологии Самые опасные животные для человека Человек не так силен, как сам о себе думает. В природе множество животных, способных нанест

Самые опасные животные для человека Человек не так силен, как сам о себе думает. В природе множество животных, способных нанест Грибы. История открытия грибов

Грибы. История открытия грибов Эндокринная система. Функции желез внутренней секреции

Эндокринная система. Функции желез внутренней секреции Пресмыкающиеся, или Рептилии (Reptilia)

Пресмыкающиеся, или Рептилии (Reptilia) Пернатый мир. Большая синица

Пернатый мир. Большая синица Презентация на тему "Животные живого уголка" - скачать бесплатно презентации по Биологии

Презентация на тему "Животные живого уголка" - скачать бесплатно презентации по Биологии Рослини-хижаки

Рослини-хижаки Фото нарцисса

Фото нарцисса Что же такое онтогенез?

Что же такое онтогенез? Helicobacter

Helicobacter Символ нашего сострадания, поддержки и надежды на будущее - будущее без СПИДа.

Символ нашего сострадания, поддержки и надежды на будущее - будущее без СПИДа. Природа и наша безопасность. Тест №40

Природа и наша безопасность. Тест №40 Пресноводные брюхоногие моллюски каналов окрестностей г. Тирасполя

Пресноводные брюхоногие моллюски каналов окрестностей г. Тирасполя Дыхательная система

Дыхательная система Они живут рядом. Растительный и животный мир Владимирской области

Они живут рядом. Растительный и животный мир Владимирской области Презентация на тему "Биология – наука о живом мире. Общие свойства живых организмов" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Биология – наука о живом мире. Общие свойства живых организмов" - скачать презентации по Биологии Презентация на тему "Первая медицинская помощь при кровотечениях" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Первая медицинская помощь при кровотечениях" - скачать презентации по Биологии The nervous system

The nervous system Общие принципы организации тканей. Эпителиальные ткани

Общие принципы организации тканей. Эпителиальные ткани Отдел Покрытосеменные (тема 31)

Отдел Покрытосеменные (тема 31) Кровеносная система

Кровеносная система  Семейство крестоцветные

Семейство крестоцветные Биология как наука

Биология как наука