Содержание

- 2. Первичным материалом, несомненно, явилась лесная остроушка, позднее ставшая «дворной», «подлайкой» и, наконец, «лайкой», которая способствовала «лову»

- 3. Собаководство в России развивалось не изолировано. Имелось соглашение с английским Кеннел-клубом и охотничьими учреждениями всех государств,

- 4. Развитие прикладного собаководства Первая попытка сделана Российским Императором Павлом I в 1797 году, которыйсвоим Высочайшим рескриптом

- 5. В 1826 году император Николай I издает именной указ о льготах для иностранных специалистов. В Россию

- 6. В пастушьем собаководстве России существовало два направления: Во-первых охранное, предусматривающее защиту скота от хищников, и частичное

- 7. На бескрайных степных землях юга осели четвероногие охранители, а в центральной и северо-западной России расположились "чистые

- 8. 26 декабря 1874 года в Московском экзерциргаузе состоялась Первая в России выставка охотничьих собак и лошадей,

- 9. Выделение же служебного собаководства можно отнести к 1908 году, когда было создано Российское «Общество поощрения и

- 10. Расширялось и использование собак в армии. В 1912 г. в Измайловском гвардейском полку был организован первый

- 11. В советское время, как и многое другое из культурного наследия, оставленного нам предками, исчезло понятие о

- 12. В 1923 г. в пос. Кусково в Подмосковье были организованы Центральные курсы инструкторов службы собак пограничных

- 13. Возобновляется ведение племенных книг, которые велись в дореволюционной России, с 1925 г. это Всесоюзная родословная книга

- 14. Во время Великой отечественной войны собаки многосторонне использовались в военных действиях и нашими и войсками других

- 15. Начало распада этой системе положила организация в 1972 году Московского городского общества любителей собак (МГОЛС). По

- 16. Российская кинологическая федерация — наша самая крупная кинологическая организация. В ней вся работа с клубами ведется

- 17. РКФ представляет нашу страну в Международной кинологической федерации (FCI). В декабре 1995 года между РКФ и

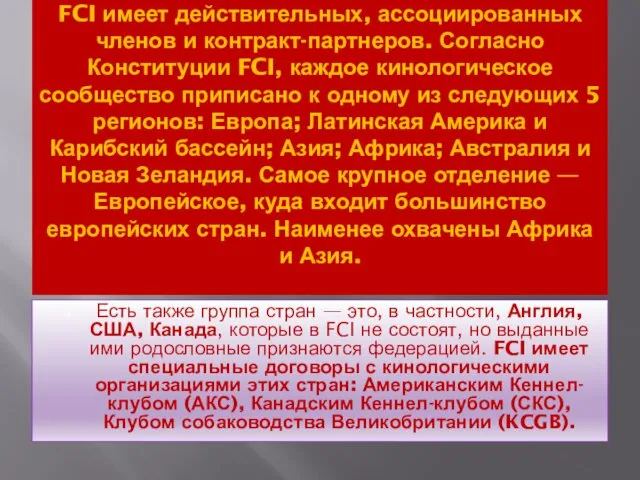

- 18. FCI имеет действительных, ассоциированных членов и контракт-партнеров. Согласно Конституции FCI, каждое кинологическое сообщество приписано к одному

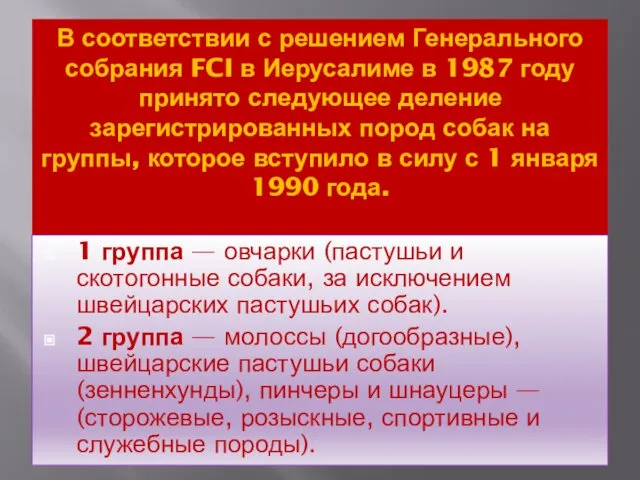

- 19. В соответствии с решением Генерального собрания FCI в Иерусалиме в 1987 году принято следующее деление зарегистрированных

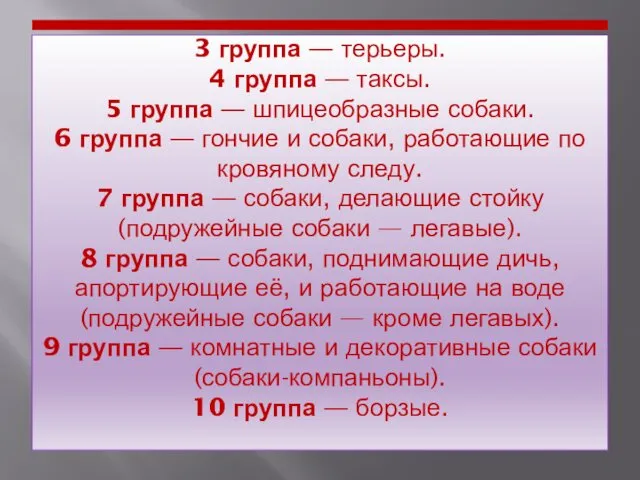

- 20. 3 группа — терьеры. 4 группа — таксы. 5 группа — шпицеобразные собаки. 6 группа —

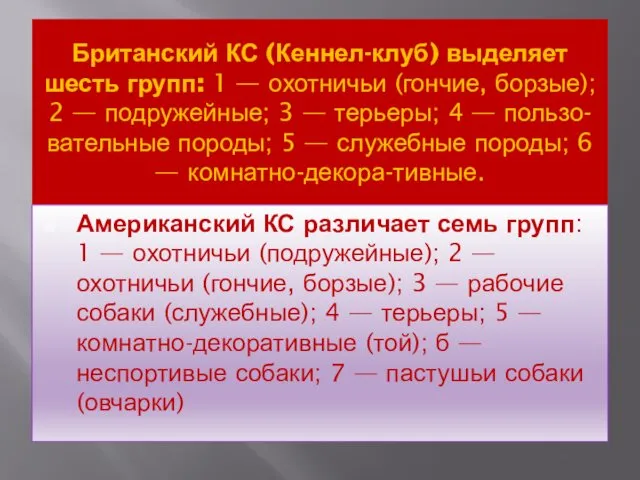

- 21. Британский КС (Кеннел-клуб) выделяет шесть групп: 1 — охотничьи (гончие, борзые); 2 — подружейные; 3 —

- 23. Скачать презентацию

ОСНОВЫ ПАЛЕОНТОЛОГИИ иллюстрации к курсу лекций по геологии 1-й курс семестр 2 ЦАРСТВО ЖИВОТНЫЕ

ОСНОВЫ ПАЛЕОНТОЛОГИИ иллюстрации к курсу лекций по геологии 1-й курс семестр 2 ЦАРСТВО ЖИВОТНЫЕ Презентация на тему "Дихання" - скачать бесплатно презентации по Биологии

Презентация на тему "Дихання" - скачать бесплатно презентации по Биологии Цветки и соцветия

Цветки и соцветия Эволюция амфибий Образ жизни и место обитания Особенности строения амфибий Классификация амфибий:

Эволюция амфибий Образ жизни и место обитания Особенности строения амфибий Классификация амфибий: Формы работы по воспитанию у детей экологической культуры. Викторина для воспитателей Знатоки родной природы

Формы работы по воспитанию у детей экологической культуры. Викторина для воспитателей Знатоки родной природы Презентация на тему "Лист — боковая часть побега" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Лист — боковая часть побега" - скачать презентации по Биологии Микроскопия в вирусологии. Методы наблюдения вирусов

Микроскопия в вирусологии. Методы наблюдения вирусов Введение в биотехнологию

Введение в биотехнологию Взаимоотношения в экосистемах

Взаимоотношения в экосистемах Презентация по биологии на тему: “Эволюция человека” ученицы 11-1 класса МОУ лицея №18 Пищик Алёны

Презентация по биологии на тему: “Эволюция человека” ученицы 11-1 класса МОУ лицея №18 Пищик Алёны Возникновение жизни на земле в Архее и Протерозое На протяжении тысячелетий людям казалось очевидным, что живая природа была созд

Возникновение жизни на земле в Архее и Протерозое На протяжении тысячелетий людям казалось очевидным, что живая природа была созд Блиц-опрос. Терморегуляция

Блиц-опрос. Терморегуляция Презентация на тему Органы растения

Презентация на тему Органы растения  Животный мир Рязанской области

Животный мир Рязанской области Белки: состав и строение.

Белки: состав и строение.  Жизненные циклы околоводной растительности

Жизненные циклы околоводной растительности Авторы: Топильская Вероника ученица 9 класса Учитель: Сидельникова И.М.

Авторы: Топильская Вероника ученица 9 класса Учитель: Сидельникова И.М. Мифы и реальность происхождения человека Учебный проект по биологии Руководитель: учитель биологии Черняева Л.С. Участники прое

Мифы и реальность происхождения человека Учебный проект по биологии Руководитель: учитель биологии Черняева Л.С. Участники прое ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИВИВКАХ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИВИВКАХ  Презентация на тему "Тайны головного мозга" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Тайны головного мозга" - скачать презентации по Биологии Генная и клеточная инженерия. Презентация по биологии

Генная и клеточная инженерия. Презентация по биологии Растения-паразиты Презентация к уроку экологии в 6 классе

Растения-паразиты Презентация к уроку экологии в 6 классе  Природная аптека Якутии

Природная аптека Якутии Презентация на тему "Живые барометры" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Живые барометры" - скачать презентации по Биологии ЖИВОТНЫЕ ПРОШЛОГО Выполнили Сазанова Д., Алпеева А. 5 « А» класс МБОУ СОШ № 27

ЖИВОТНЫЕ ПРОШЛОГО Выполнили Сазанова Д., Алпеева А. 5 « А» класс МБОУ СОШ № 27  Здравствуй, осень золотая!!!

Здравствуй, осень золотая!!! Дивовижні кролики

Дивовижні кролики Презентация на тему "Белки состав, строение, свойства" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Белки состав, строение, свойства" - скачать презентации по Биологии