Содержание

- 2. Семейство Щуковые – Esosidae Тело стреловидной формы, покрытое мелкой чешуей (не менее 400 шт. в боковой

- 3. Esox lucius Linnaeus, 1758 – щука обыкновенная Тело щуки имеет удлинённую, стреловидную форму. Голова сильно удлиненная,

- 4. Распространена в пресных водах Евразии и Северной Америки. Живёт обычно в прибрежной зоне, в водных зарослях,

- 5. Esox reichertii Dybowski, 1869 – щука амурская По сравнению с обыкновенной щукой амурская имеет более светлую

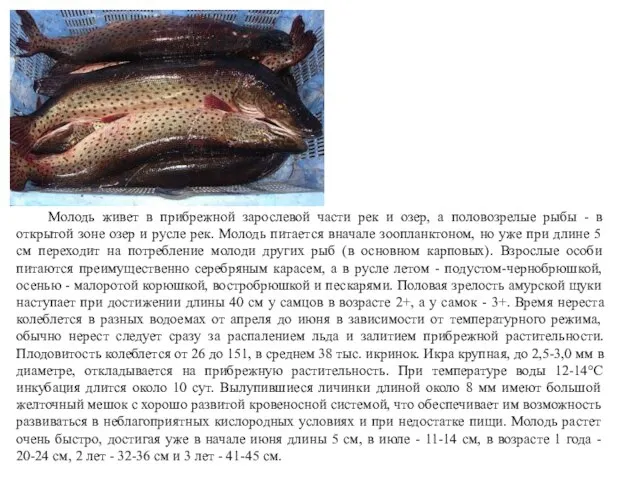

- 6. Молодь живет в прибрежной зарослевой части рек и озер, а половозрелые рыбы - в открытой зоне

- 7. Семейство Umbrida – евдошковые, умбровые Умбровые живут только в Юго-Восточной Европе, на крайнем северо-востоке Азии и

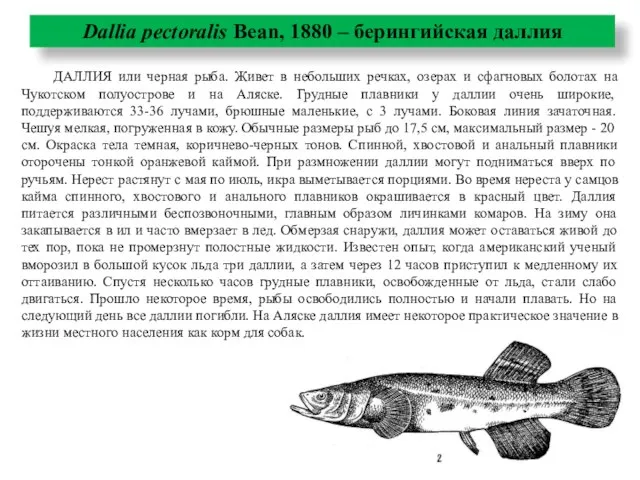

- 8. ДАЛЛИЯ или черная рыба. Живет в небольших речках, озерах и сфагновых болотах на Чукотском полуострове и

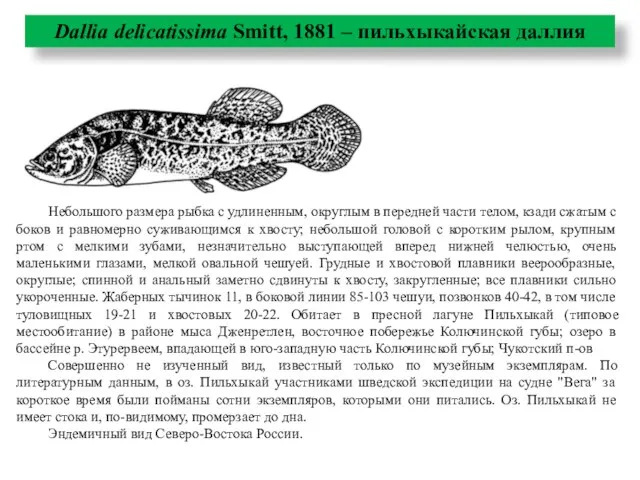

- 9. Dallia delicatissima Smitt, 1881 – пильхыкайская даллия Небольшого размера рыбка с удлиненным, округлым в передней части

- 10. Dallia admirabilis Chereshnev, 1980 – амгуэмская даллия, даллия-крошка

- 12. Скачать презентацию

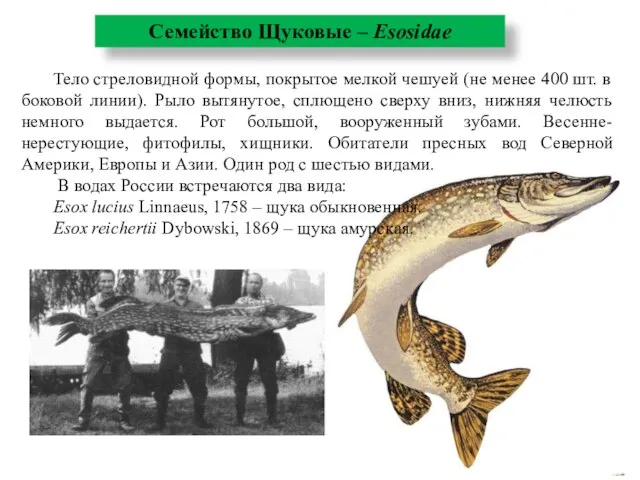

Семейство Щуковые – Esosidae

Тело стреловидной формы, покрытое мелкой чешуей (не

Семейство Щуковые – Esosidae

Тело стреловидной формы, покрытое мелкой чешуей (не

В водах России встречаются два вида:

Esox lucius Linnaeus, 1758 – щука обыкновенная.

Esox reichertii Dybowski, 1869 – щука амурская.

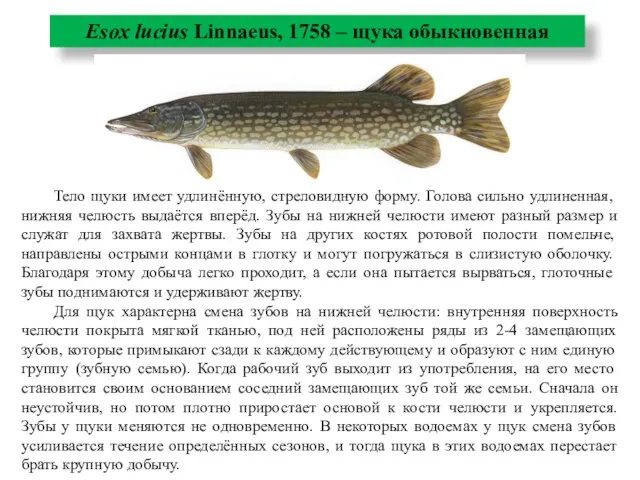

Esox lucius Linnaeus, 1758 – щука обыкновенная

Тело щуки имеет удлинённую, стреловидную

Esox lucius Linnaeus, 1758 – щука обыкновенная

Тело щуки имеет удлинённую, стреловидную

Для щук характерна смена зубов на нижней челюсти: внутренняя поверхность челюсти покрыта мягкой тканью, под ней расположены ряды из 2-4 замещающих зубов, которые примыкают сзади к каждому действующему и образуют с ним единую группу (зубную семью). Когда рабочий зуб выходит из употребления, на его место становится своим основанием соседний замещающих зуб той же семьи. Сначала он неустойчив, но потом плотно приростает основой к кости челюсти и укрепляется. Зубы у щуки меняются не одновременно. В некоторых водоемах у щук смена зубов усиливается течение определённых сезонов, и тогда щука в этих водоемах перестает брать крупную добычу.

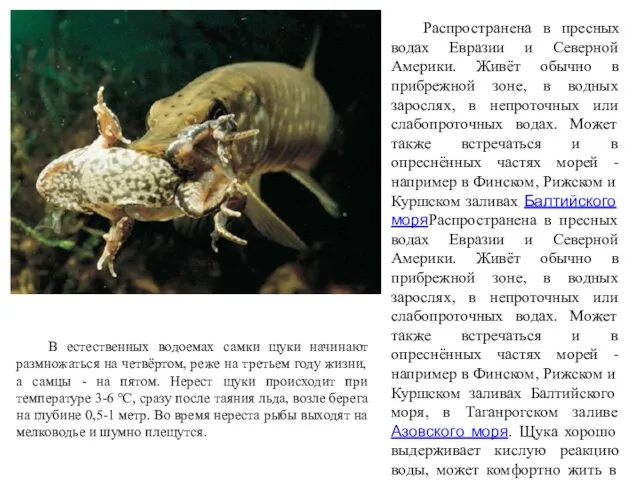

Распространена в пресных водах Евразии и Северной Америки. Живёт обычно в

Распространена в пресных водах Евразии и Северной Америки. Живёт обычно в

В естественных водоемах самки щуки начинают размножаться на четвёртом, реже на третьем году жизни, а самцы - на пятом. Нерест щуки происходит при температуре 3-6 °C, сразу после таяния льда, возле берега на глубине 0,5-1 метр. Во время нереста рыбы выходят на мелководье и шумно плещутся.

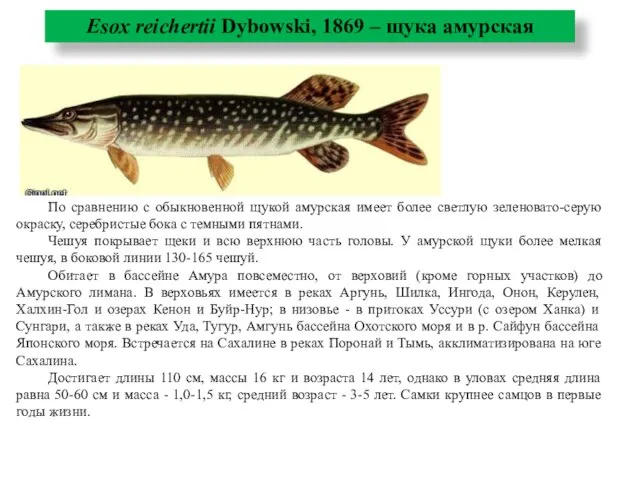

Esox reichertii Dybowski, 1869 – щука амурская

По сравнению с обыкновенной щукой

Esox reichertii Dybowski, 1869 – щука амурская

По сравнению с обыкновенной щукой

Чешуя покрывает щеки и всю верхнюю часть головы. У амурской щуки более мелкая чешуя, в боковой линии 130-165 чешуй.

Обитает в бассейне Амура повсеместно, от верховий (кроме горных участков) до Амурского лимана. В верховьях имеется в реках Аргунь, Шилка, Ингода, Онон, Керулен, Халхин-Гол и озерах Кенон и Буйр-Нур; в низовье - в притоках Уссури (с озером Ханка) и Сунгари, а также в реках Уда, Тугур, Амгунь бассейна Охотского моря и в р. Сайфун бассейна Японского моря. Встречается на Сахалине в реках Поронай и Тымь, акклиматизирована на юге Сахалина.

Достигает длины 110 см, массы 16 кг и возраста 14 лет, однако в уловах средняя длина равна 50-60 см и масса - 1,0-1,5 кг, средний возраст - 3-5 лет. Самки крупнее самцов в первые годы жизни.

Молодь живет в прибрежной зарослевой части рек и озер, а половозрелые

Молодь живет в прибрежной зарослевой части рек и озер, а половозрелые

Семейство Umbrida – евдошковые, умбровые

Умбровые живут только в Юго-Восточной Европе, на

Семейство Umbrida – евдошковые, умбровые

Умбровые живут только в Юго-Восточной Европе, на

Умбровые - мелкие рыбы, не крупнее 12-15 см, обычная длина меньше. Рыло у них короткое, хвостовой плавник закругленный, спинной значительно длиннее анального. Они очень выносливы, хорошо переносят недостаток кислорода в воде, так как могут использовать для дыхания кислород атмосферы. Органом воздушного дыхания является плавательный пузырь. При движении вперед евдошка попеременно двигает грудными и брюшными плавниками. Умбры придерживаются обычно участков с илистым дном, сильно заросших растительностью. Они копают ил хвостовым плавником и часто зарываются в него. Предполагалось, что они могут зимовать, закопавшись в ил, однако доказательств этому нет, и, напротив, американских евдошек ловили зимой, в активном состоянии, с остатками пищи в желудке.

В водах России встречаются три вида:

Dallia admirabilis Chereshnev, 1980 – амгуэмская даллия, даллия-крошка.

Dallia delicatissima Smitt, 1881 – пильхыкайская даллия.

Dallia pectoralis Bean, 1880 – берингийская даллия.

ДАЛЛИЯ или черная рыба. Живет в небольших речках, озерах и сфагновых

ДАЛЛИЯ или черная рыба. Живет в небольших речках, озерах и сфагновых

Dallia pectoralis Bean, 1880 – берингийская даллия

Dallia delicatissima Smitt, 1881 – пильхыкайская даллия

Небольшого размера рыбка с удлиненным,

Dallia delicatissima Smitt, 1881 – пильхыкайская даллия

Небольшого размера рыбка с удлиненным,

Совершенно не изученный вид, известный только по музейным экземплярам. По литературным данным, в оз. Пильхыкай участниками шведской экспедиции на судне "Вега" за короткое время были пойманы сотни экземпляров, которыми они питались. Оз. Пильхыкай не имеет стока и, по-видимому, промерзает до дна.

Эндемичный вид Северо-Востока России.

Dallia admirabilis Chereshnev, 1980 – амгуэмская даллия, даллия-крошка

Dallia admirabilis Chereshnev, 1980 – амгуэмская даллия, даллия-крошка

Углеводный обмен

Углеводный обмен Анатомия и физиология больших пищеварительных желез

Анатомия и физиология больших пищеварительных желез Презентация на тему Класс Ленточные черви

Презентация на тему Класс Ленточные черви Современные аспекты генетического анализа

Современные аспекты генетического анализа Бобр-строитель

Бобр-строитель Автономия в природе

Автономия в природе Презентация по биологии Организм и его свойства

Презентация по биологии Организм и его свойства  Патофизиология нарушений КОС

Патофизиология нарушений КОС Строение и функции кожи. Уход за кожей

Строение и функции кожи. Уход за кожей Презентація з біології на тему:”ГМО” підготували: учениці 11-А класу Харківської ЗОШ №102 Антіпова Марія і Уськіна Ольга

Презентація з біології на тему:”ГМО” підготували: учениці 11-А класу Харківської ЗОШ №102 Антіпова Марія і Уськіна Ольга  Низшие растения - водоросли

Низшие растения - водоросли ДИНОЗАВР

ДИНОЗАВР Презентация на тему "Влияние шоколада на организм человека" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Влияние шоколада на организм человека" - скачать презентации по Биологии Пищевые добавки в жизни человека

Пищевые добавки в жизни человека Исследование защитных свойств зубных паст Работу выполнила Ученица 9«А» класса МОУ СОШ №20 Сергиенко Евгения

Исследование защитных свойств зубных паст Работу выполнила Ученица 9«А» класса МОУ СОШ №20 Сергиенко Евгения Квест. Животный и растительный мир Земли

Квест. Животный и растительный мир Земли Подкласс Ламииды Презентацию подготовил студент IV курса Ходыка Алексей

Подкласс Ламииды Презентацию подготовил студент IV курса Ходыка Алексей Лес – волшебный дворец

Лес – волшебный дворец Методы выявления рецепторов: проточная цитометрия, ИФА

Методы выявления рецепторов: проточная цитометрия, ИФА Волшебная восьмерка. Перечислите системы органов человека

Волшебная восьмерка. Перечислите системы органов человека Тип Хордовые (Chordata)

Тип Хордовые (Chordata) Эволюции организмов. Антропогенез. (Лекция 12)

Эволюции организмов. Антропогенез. (Лекция 12) Катаболизм. Обеспечение клеток энергией

Катаболизм. Обеспечение клеток энергией УХОД ЗА ПОЧВОЙ Презентация по природоведению для учащихся 5 класса. Автор НевмержицкаяЕ.Н. учитель биологии МБОУ ДР «Мало-Лучен

УХОД ЗА ПОЧВОЙ Презентация по природоведению для учащихся 5 класса. Автор НевмержицкаяЕ.Н. учитель биологии МБОУ ДР «Мало-Лучен Познательные процессы

Познательные процессы Животные степей Отчёт зоологов Работу выполнили учащиеся 4 б класса МАОУ Лицей №1 г. Балаково Саратовской обл. Селивёрстова М

Животные степей Отчёт зоологов Работу выполнили учащиеся 4 б класса МАОУ Лицей №1 г. Балаково Саратовской обл. Селивёрстова М Предмет и задачи биохимии. Ферменты. Регуляция активности ферментов. (Лекция 3)

Предмет и задачи биохимии. Ферменты. Регуляция активности ферментов. (Лекция 3) Научная конференция на тему: «Паразитология. Что мы знаем о гельминтах» Выполнили учащиеся 9 «В» класса МОУ «СОШ №8» г. Уссурийс

Научная конференция на тему: «Паразитология. Что мы знаем о гельминтах» Выполнили учащиеся 9 «В» класса МОУ «СОШ №8» г. Уссурийс