Содержание

- 2. Аналитическая (съедобное-несъедобное) Пищеварительная Речевая Мимическая Защитная Экскреторная Терморегуляторная Регуляторная Функции органов ротовой полости:

- 3. Рецепция ротовой полости Механорецепция Хеморецепция, в т.ч. вкусовая рецепция Терморецеция

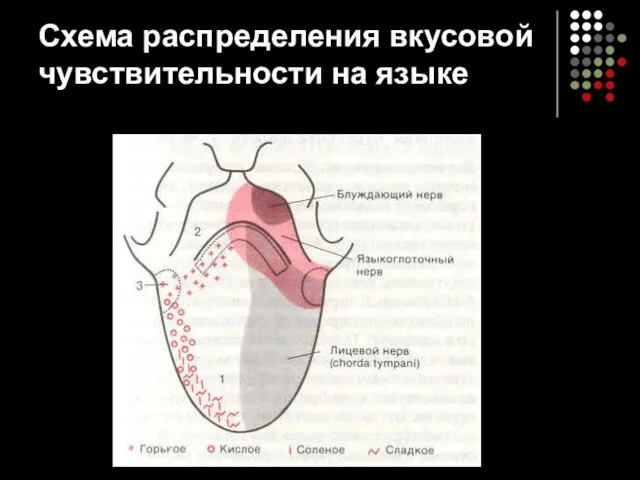

- 4. Схема распределения вкусовой чувствительности на языке

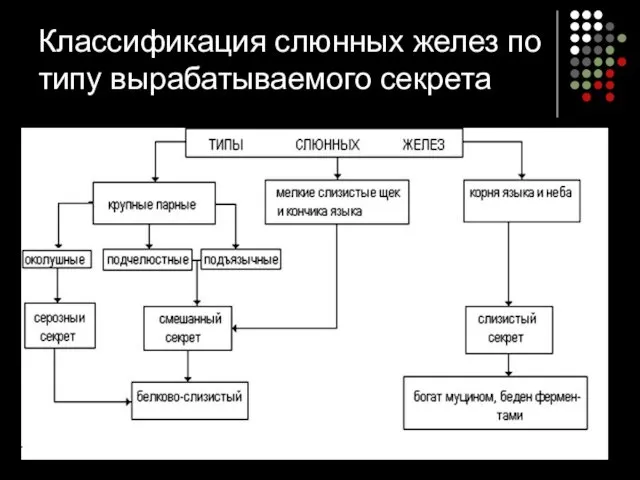

- 5. Классификация слюнных желез по типу вырабатываемого секрета

- 6. Состав слюны В сутки продукция слюны составляет от 0,5 до 2,0 л. рН слюны, в зависимости

- 7. Ферменты слюны (более чем 50) наиболее активны в нейтральной среде. Из них наибольшее значение имеют: амилаза

- 8. Барьерная функция слюны обеспечивается: лизоцимом, нуклеазой слюны (антивирусное действие), иммуноглобулином А (нейтрализует экзотоксины) лейкоцитами (в 1

- 9. Регуляторная функция слюны обеспечивает: саморегуляцию ЖКТ, рост эпителия полости рта, зубов, регенерацию слизистой пищевода и желудка,

- 10. Патология гипосамия (или сиалопения) - уменьшение выделения слюны (например, при лихорадке; при приеме некоторых антидепрессантов), сиалорея

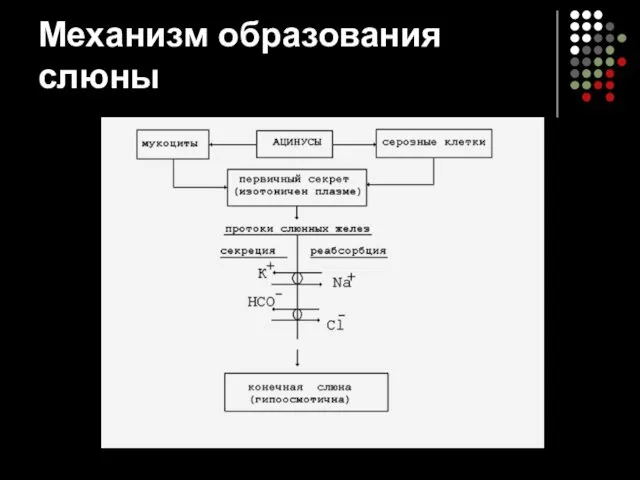

- 11. Механизм образования слюны

- 12. Регуляция слюноотделения: 1. рефлекторная: а. условнорефлекторная б. безусловнорефлекторная 2. гуморальная

- 13. Условнорефлекторный компонент слюноотделения обладает (по И.П. Павлову) : Закономерностью – на определенное количество продуктов выделяется определенное

- 14. Безусловнорефлекторный механизм Работает при раздражении хемо- и механорецепторов ротовой полости. Латентный период слюноотделения - 2-3 сек.

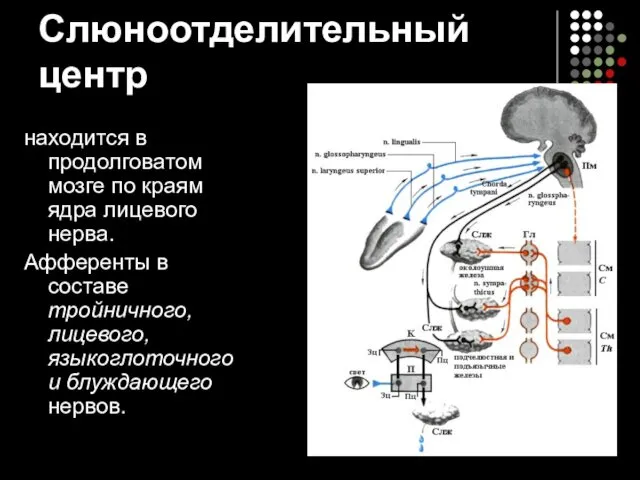

- 15. Слюноотделительный центр находится в продолговатом мозге по краям ядра лицевого нерва. Афференты в составе тройничного, лицевого,

- 16. Эфферентные влияния ПСНС (секреторная) стимулируют отделение обильной жидкой слюны, поскольку усиливает кровоток в слюнных железах.

- 17. Эфферентные влияния СНС (трофическая) вызывают отделение небольшого количества густой, вязкой, богатой муцином слюны. СНС влияет на

- 19. Гуморальная регуляция обеспечивается: гормонами гипофиза, надпочечников, щитовидной и поджелудочной желез, а также продуктами метаболизма. Обильное отделение

- 20. Пищеварение в желудке

- 21. Анатомические и функциональные отделы желудка

- 22. Функции желудка: 1. Депонирование пищи (3-10 часов). 2. Секреторная 3. Двигательная 4. Защитная 5. Регуляторная 6.

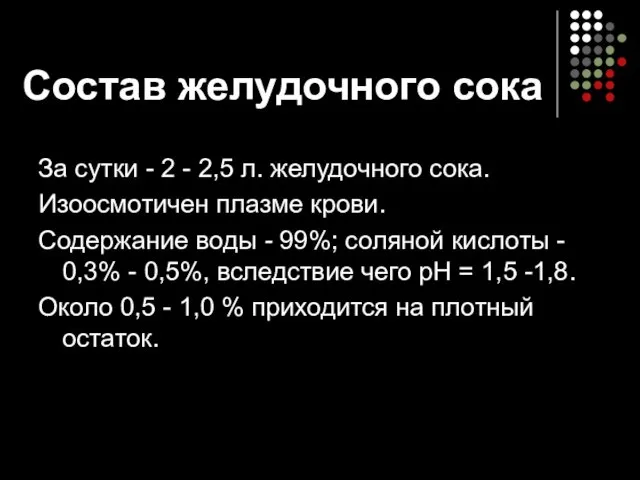

- 23. Состав желудочного сока За сутки - 2 - 2,5 л. желудочного сока. Изоосмотичен плазме крови. Содержание

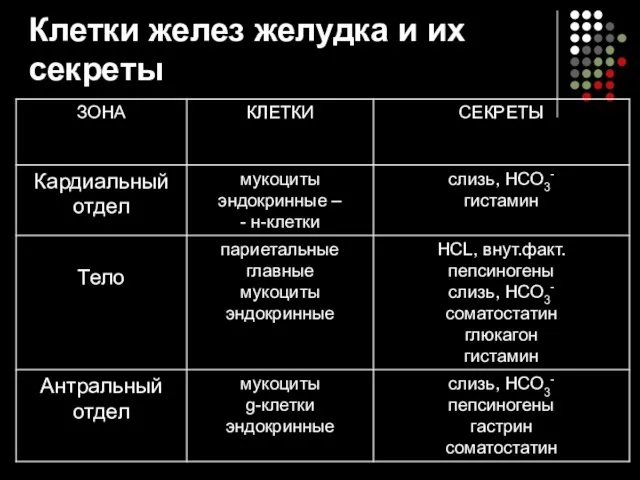

- 24. Клетки желез желудка и их секреты

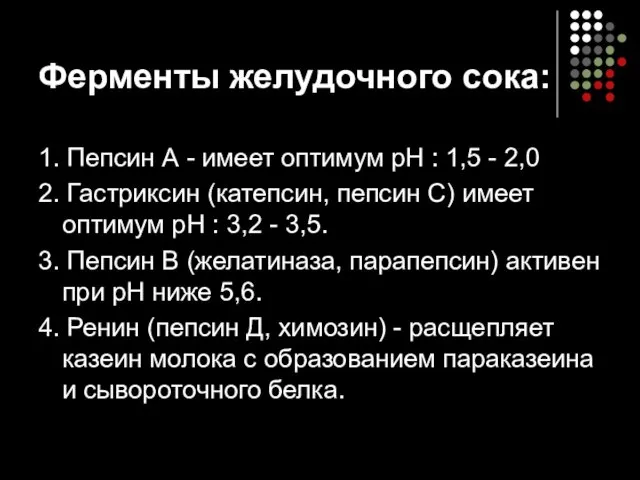

- 25. Ферменты желудочного сока: 1. Пепсин А - имеет оптимум рН : 1,5 - 2,0 2. Гастриксин

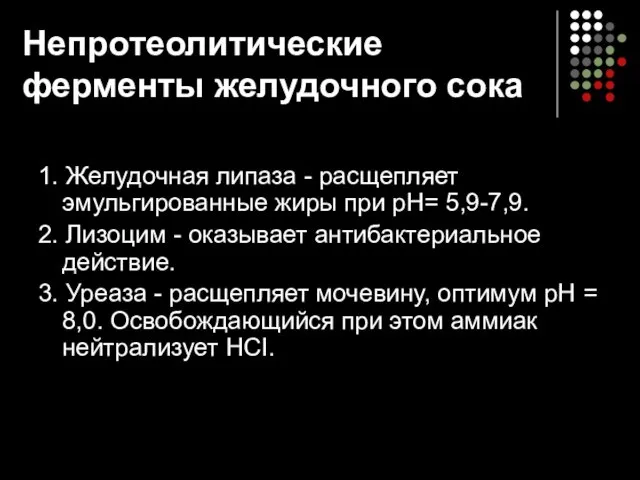

- 26. 1. Желудочная липаза - расщепляет эмульгированные жиры при рН= 5,9-7,9. 2. Лизоцим - оказывает антибактериальное действие.

- 27. Функции соляной кислоты: - Денатурация и разрушение белков - Создание оптимума рН для пепсиногенов - Подавление

- 28. Механизмы секреции соляной кислоты описаны 2-мя гипотезами: редокс - гипотеза, карбоангидразная гипотеза.

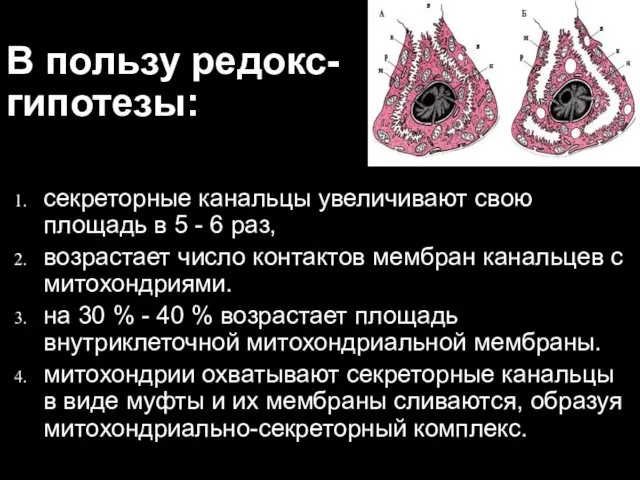

- 29. Сущность редокс-гипотезы

- 30. секреторные канальцы увеличивают свою площадь в 5 - 6 раз, возрастает число контактов мембран канальцев с

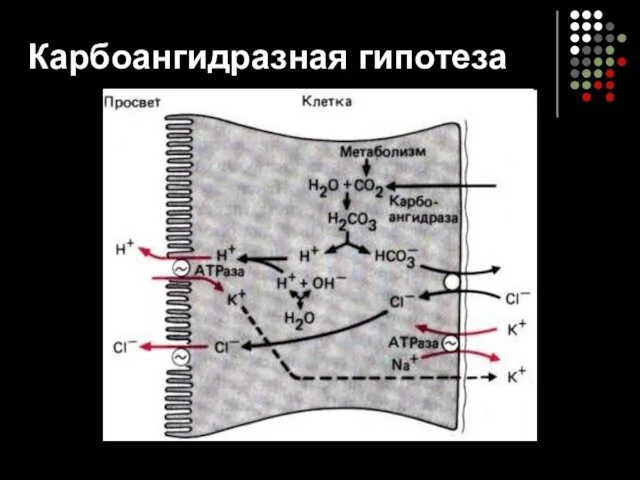

- 31. Карбоангидразная гипотеза

- 32. пепсин (оптимум при кислой pH), Cl– и H+ (соляная кислота), гастрин, гистамин, ацетилхолин. Стимуляторы секреции желудочного

- 33. Ингибиторы и блокаторы секреции желудочного сока: желудочный ингибирующий пептид (ЖИП), секретин, соматостатин, блокаторы рецепторов гастрина, секретина,

- 34. Базальная секреция составляет 10% от максимальной. Во время приема пищи выделяют 3 фазы желудочной секреции: 1.

- 35. 2. Желудочная фаза (30%) активация мета- и парасимпатики → АХ стимулирует выброс гистамина и гастрина. химические

- 36. 2. Кишечная фаза (10-20%) выделение гастрина G-клетками ДПК (усиливает секрецию НCl). выделение из слизистой ДПК секретина.

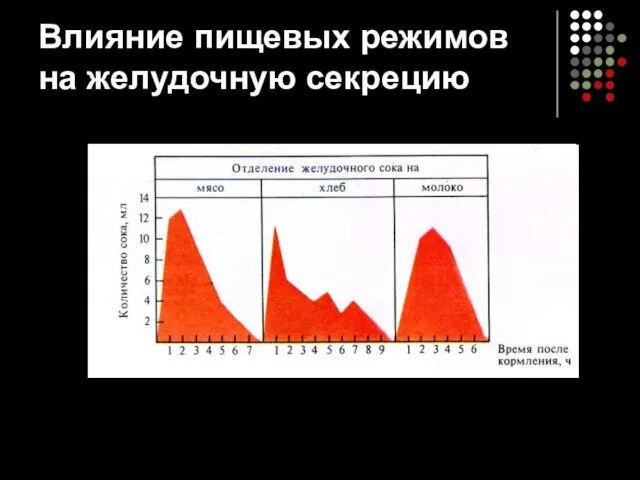

- 37. Влияние пищевых режимов на желудочную секрецию

- 38. Методы исследования активности желудка

- 39. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ:

- 40. Фистула по Басову

- 41. Изолированный желудочек по Гейденгайну

- 42. Изолированный желудочек по Павлову

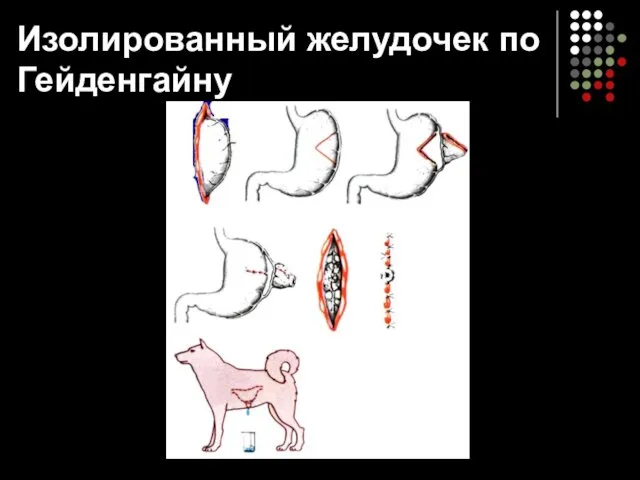

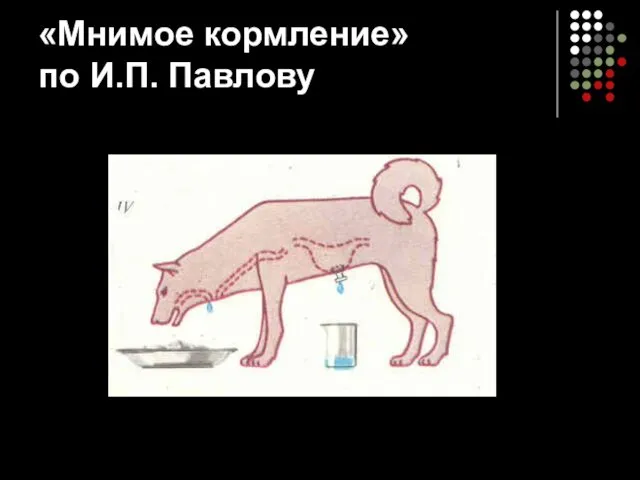

- 43. «Мнимое кормление» по И.П. Павлову

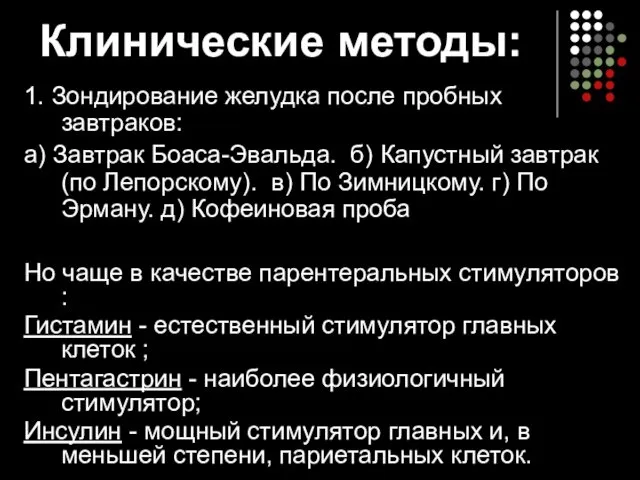

- 44. Клинические методы: 1. Зондирование желудка после пробных завтраков: а) Завтрак Боаса-Эвальда. б) Капустный завтрак (по Лепорскому).

- 45. 2. радиопилюли, 3. электрогастрография, 4. рентгенологические, 5. эндоскопия, 6. радиоиммунные методы - изучение гидролиза белков и

- 46. МОТОРИКА РАЗНЫХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДКА Проксимальный отдел Нет базальной электрической активности, медленные тонические сокращения, высокая растяжимость, основной

- 47. Эвакуация

- 48. Регуляция моторики желудка ПСНС стимулирует моторику желудка, но вызывает рецептивную релаксацию и снижает тонус пилорического сфинктера;

- 49. Регуляция моторики желудка Модулирующее действие оказывают интестинальные гормоны: усиливают - гастрин, мотилин, серотонин, инсулин; тормозят -

- 51. Скачать презентацию

Презентация на тему "Семейство Сложноцветные" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Семейство Сложноцветные" - скачать презентации по Биологии Виды защитных окрасок животных

Виды защитных окрасок животных Арбуз, особенности возделывания

Арбуз, особенности возделывания Ядро.Будова ядра та його функції

Ядро.Будова ядра та його функції  Красная книга Самарской области

Красная книга Самарской области Презентация Тип простейшие

Презентация Тип простейшие Разнообразие животного мира

Разнообразие животного мира Кружок Основы молекулярной генетики

Кружок Основы молекулярной генетики Обмен веществ

Обмен веществ Класс Двудольные. Подготовила: ученица 9 «а» класса Князева Елизавета

Класс Двудольные. Подготовила: ученица 9 «а» класса Князева Елизавета Фото-коллаж по профессии Садово-парковый и ландшафтный строитель

Фото-коллаж по профессии Садово-парковый и ландшафтный строитель «Звездный час», 7 класс Тема: «Многообразие, биологические и экологические особенности, значение беспозвоночных» Тип урока: Об

«Звездный час», 7 класс Тема: «Многообразие, биологические и экологические особенности, значение беспозвоночных» Тип урока: Об Презентация по биологии Ткани человека

Презентация по биологии Ткани человека  Переливание крови. Группы крови

Переливание крови. Группы крови Интеллектуальная домашняя теплица

Интеллектуальная домашняя теплица Как прекрасен этот мир

Как прекрасен этот мир Особенности деления ядра у криптомонад

Особенности деления ядра у криптомонад Частная токсикология. Токсикология пестицидов

Частная токсикология. Токсикология пестицидов Презентация на тему "Арбуз в банке" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Арбуз в банке" - скачать презентации по Биологии Внешнее строение и разнообразие листьев Разработала: Белоногова И.С. учитель биологии

Внешнее строение и разнообразие листьев Разработала: Белоногова И.С. учитель биологии Любить – значит знать. Как совы зимуют в городе

Любить – значит знать. Как совы зимуют в городе Презентация на тему Органы дыхания человека

Презентация на тему Органы дыхания человека Биологическое и социальное в человеке

Биологическое и социальное в человеке Организм человека

Организм человека Зимуючі птахи

Зимуючі птахи Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности Физиология безусловных рефлексов. Двигательный анализатор

Физиология безусловных рефлексов. Двигательный анализатор О Динозаврах. Иллюстрированный атлас мира

О Динозаврах. Иллюстрированный атлас мира