Содержание

- 3. Основные этапы развития микробиологии 1.Эмпирических знаний (или Эвристический период) – IV - III вв. до н.э.

- 4. Эдвард Дженнер 1749 — 1823 Английский врач, разработал первую в мире вакцину — против натуральной оспы

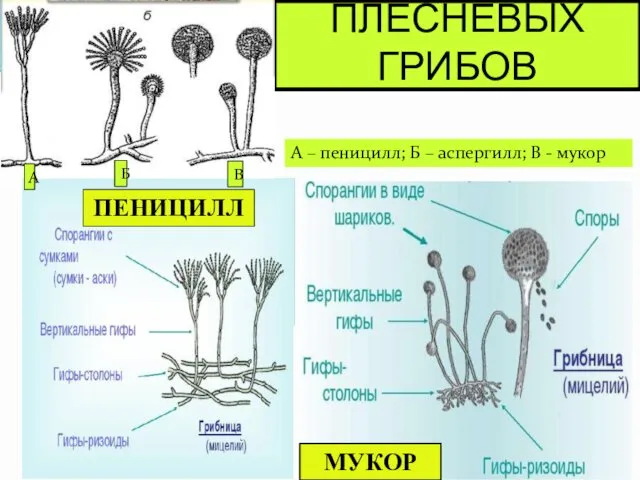

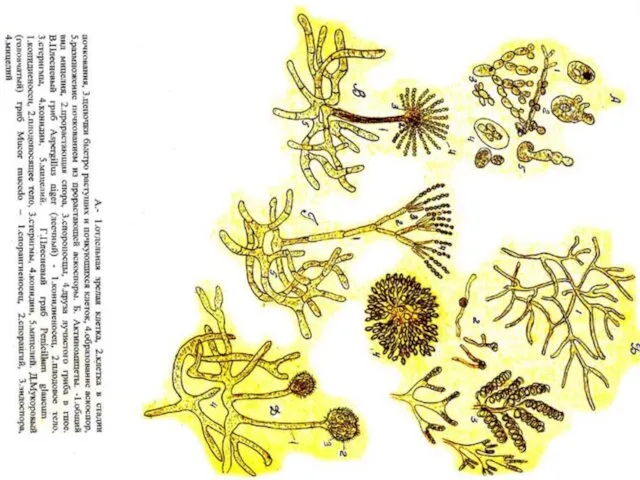

- 5. СТРОЕНИЕ ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБОВ ПЕНИЦИЛЛ МУКОР А – пеницилл; Б – аспергилл; В - мукор А Б

- 6. Луи́ Пасте́р 1822 — 1895 Пастер, показав микробиологическую сущность брожения и многих болезней человека, стал одним

- 8. Серге́й Никола́евич Виногра́дский 1856-1953 Ему принадлежит выдающаяся роль в создании почвенной микробиологии. С его именем связано

- 9. Илья́ Ильи́ч Ме́чников 1845— 1916 Открыл важную функцию внутриклеточного пищеварения — фагоцитарный (клеточный) иммунитет. В 1879

- 10. Никола́й Фёдорович Гамалея 1859— 1949 В 1886, при содействии Луи Пастера, Н. Ф. Гамалея учредил совместно

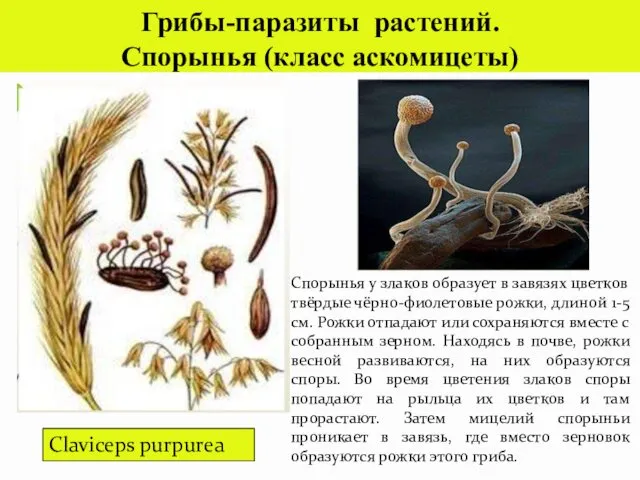

- 11. Claviceps purpurea Грибы-паразиты растений. Спорынья (класс аскомицеты) Спорынья у злаков образует в завязях цветков твёрдые чёрно-фиолетовые

- 12. Зинаида Виссарионовна Ермо́льева 1898 — 1974 В 1942 году впервые в СССР получила пенициллин (крустозин ВИЭМ),

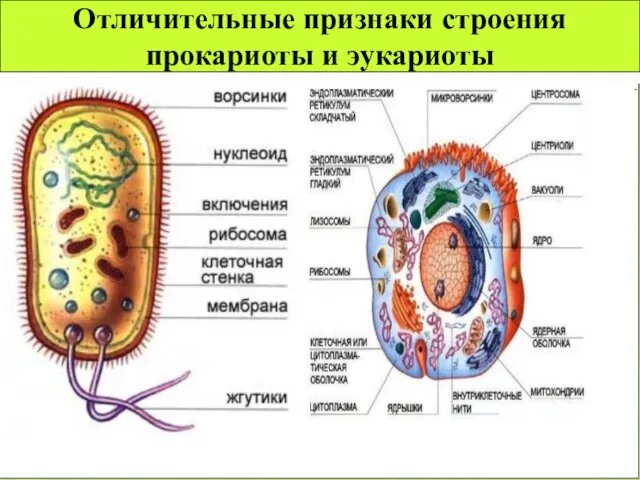

- 14. Отличительные признаки строения прокариоты и эукариоты

- 16. Сходства в строении клеток эукариот и прокариот: Клеточное строение; Наличие цитоплазматической мембраны; Наличие цитоплазмы; Единая форма

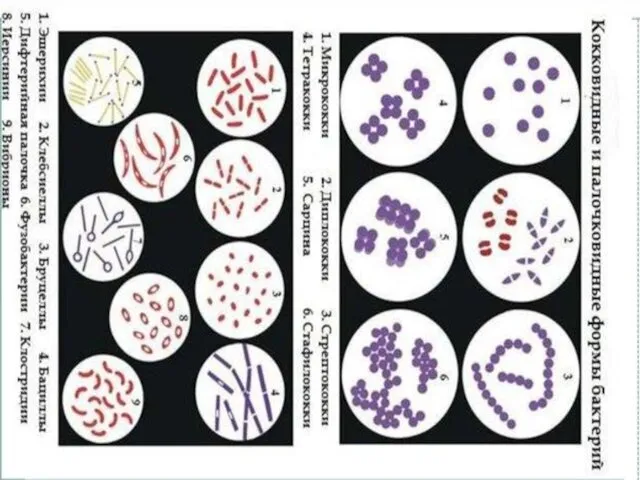

- 17. Морфология бактерий Морфология – это наука изучающая форму строения, способы передвижения и размножения микроорганизмов. Морфологически бактерии

- 18. а - круглая; б – круглая с фестончатым краем; в – круглая с валиком по краю;

- 20. Палочковидные бактерии 1 Бактерии - не образуют спор. Диплобактерии Стрептобактерии 2 Бациллы- способные в неблагоприятных условиях

- 21. Нитевидные формы (Ветвящиеся) Серобактерии, железобактерии – обитатели водоемов; Бифидобактерии Актиномицеты – вызывают актиномикоз Коринебактерии - дифтерия.,

- 23. Извитые бактерии 1 Вибрионы 2 Спириллы 3. Кампилобактерии, хеликобактерии 4. Спирохеты: спирохеты - для позвоночных непатогенны

- 24. Структура бактериальной клетки а) постоянные структурные элементы - имеются у каждого вида бактерий, в течение всей

- 25. Различия в строении клеточной стенки Грам+ и Грам- бактерий.

- 28. По Берджи, царство прокариот делится на 4 отдела в зависимости от наличия у бактерий клеточной стенки

- 30. Систематика (от греч. Systematicos упорядоченный)- распределение микроорганизмов в соответствии с их происхождением и биологическим сходством. Основные

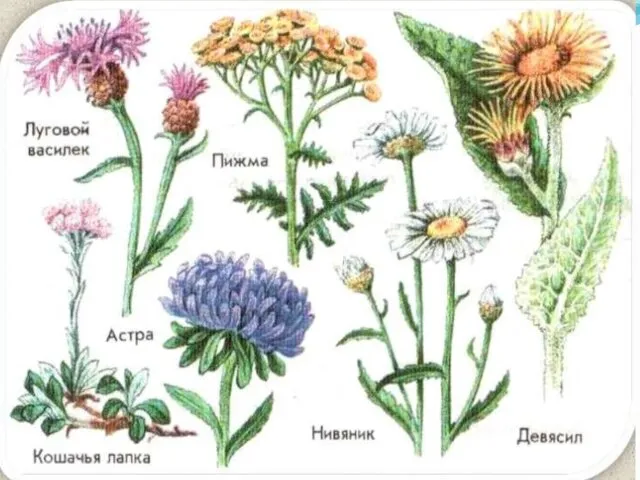

- 31. Девясил Череда Пижма Мать-и-мачеха Бодяк полевой Осот полевой Василёк Ромашка аптечная Цикорий

- 32. Клубеньки – небольшие утолщения на корнях многих растений (в первую очередь бобовых), в которых находятся симбиотические

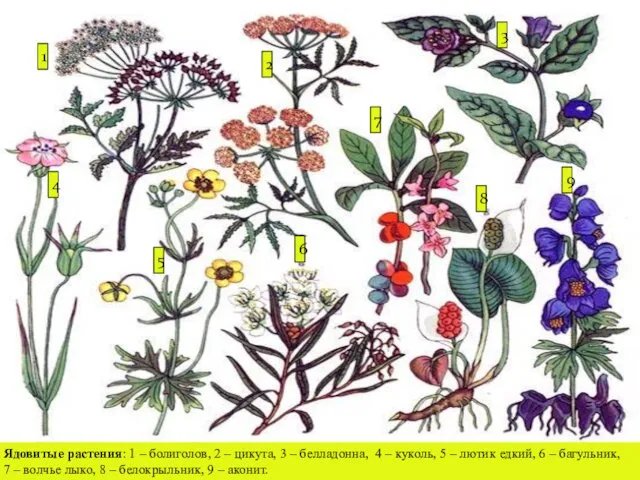

- 33. Ядовитые растения: 1 – болиголов, 2 – цикута, 3 – белладонна, 4 – куколь, 5 –

- 34. ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ

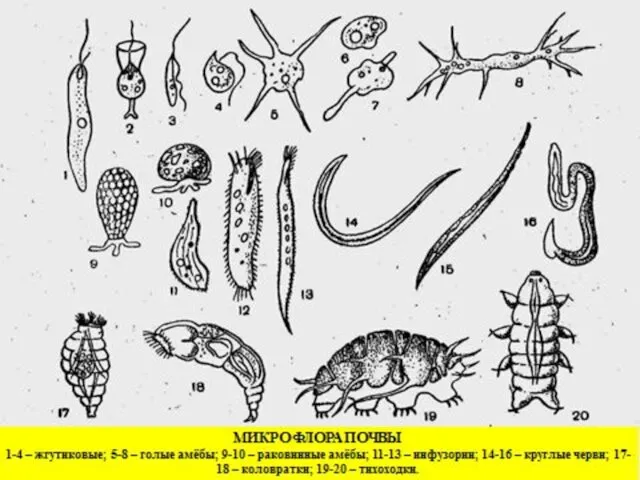

- 36. МИКРОФЛОРА ПОЧВЫ 1-4 – жгутиковые; 5-8 – голые амёбы; 9-10 – раковинные амёбы; 11-13 – инфузории;

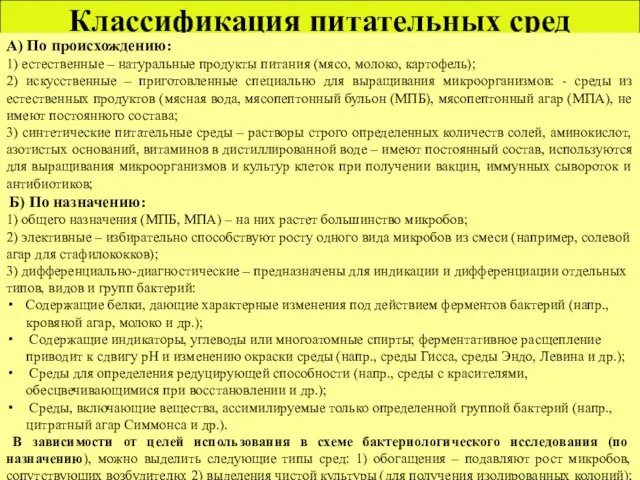

- 37. Классификация питательных сред А) По происхождению: 1) естественные – натуральные продукты питания (мясо, молоко, картофель); 2)

- 42. Семейство Сложноцветные

- 44. Скачать презентацию

Белая сова

Белая сова Деление клетки. Митоз. Амитоз. Мейоз

Деление клетки. Митоз. Амитоз. Мейоз Кошечки и котята

Кошечки и котята Презентация по экологии Загрязнение воды

Презентация по экологии Загрязнение воды  Презентация на тему "Грибы" - скачать бесплатно презентации по Биологии

Презентация на тему "Грибы" - скачать бесплатно презентации по Биологии Урок биологии

Урок биологии 1f574a223df94b8b8e2fb6ff190ec44c (1)

1f574a223df94b8b8e2fb6ff190ec44c (1) Репликация. Эукариоты. Часть 1

Репликация. Эукариоты. Часть 1 Основные типы морфологической структуры тела водорослей

Основные типы морфологической структуры тела водорослей Живая и неживая природа зимой

Живая и неживая природа зимой Начальные этапы развития растений

Начальные этапы развития растений Презентация на тему "Прорастание" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Прорастание" - скачать презентации по Биологии ГЕНЕТИКА И МЕДИЦИНА

ГЕНЕТИКА И МЕДИЦИНА Презентация на тему "Генная память по принципу нейронных соединений" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Генная память по принципу нейронных соединений" - скачать презентации по Биологии Высшие функции мозга. Функциональная система целенаправленного поведенческого акта

Высшие функции мозга. Функциональная система целенаправленного поведенческого акта Строение растительной клетки

Строение растительной клетки Презентация на тему "Отряд Чешуекрылые" - скачать бесплатно презентации по Биологии

Презентация на тему "Отряд Чешуекрылые" - скачать бесплатно презентации по Биологии Презентация на тему "Клетка – система систем" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Клетка – система систем" - скачать презентации по Биологии Класс Покрытосеменные (цветковые) растения. Подкласс Магнолииды Magnoliidae

Класс Покрытосеменные (цветковые) растения. Подкласс Магнолииды Magnoliidae Презентация на тему "Энергетический обмен Вариант 2" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Энергетический обмен Вариант 2" - скачать презентации по Биологии Строение головного мозга

Строение головного мозга Размножение организмов и эволюция его формы

Размножение организмов и эволюция его формы Презентация на тему Царство Грибов

Презентация на тему Царство Грибов  Клетка как этап эволюции живого в истории Земли

Клетка как этап эволюции живого в истории Земли Природные системы и их взаимосвязь

Природные системы и их взаимосвязь Простейшие

Простейшие  Национальный парк Лосиный остров (1)

Национальный парк Лосиный остров (1) Семейство Сложноцветные

Семейство Сложноцветные