Содержание

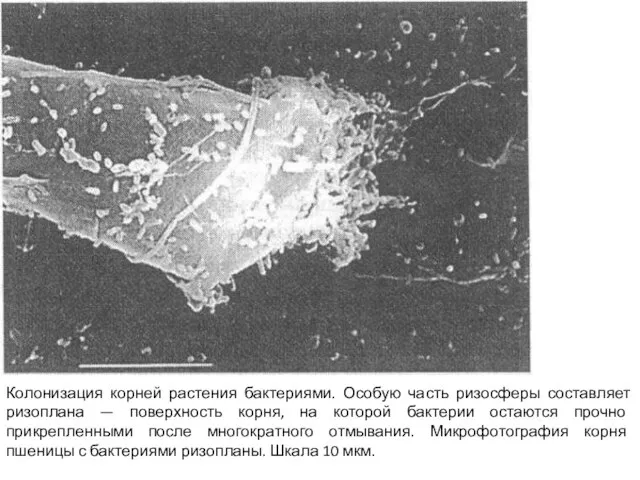

- 2. Колонизация корней растения бактериями. Особую часть ризосферы составляет ризоплана — поверхность корня, на которой бактерии остаются

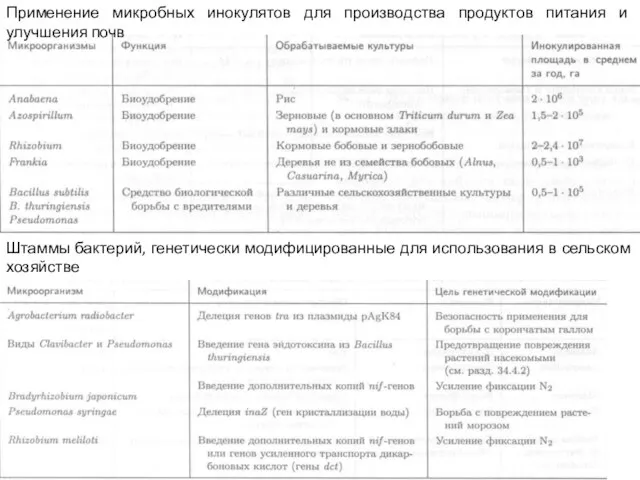

- 3. Применение микробных инокулятов для производства продуктов питания и улучшения почв Штаммы бактерий, генетически модифицированные для использования

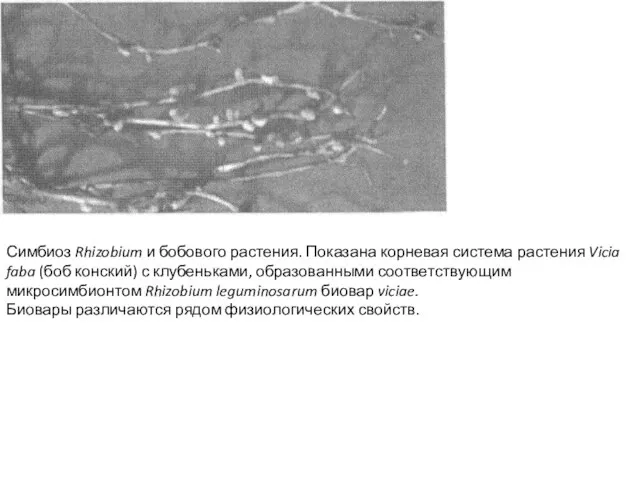

- 4. Симбиоз Rhizobium и бобового растения. Показана корневая система растения Vicia faba (боб конский) с клубеньками, образованными

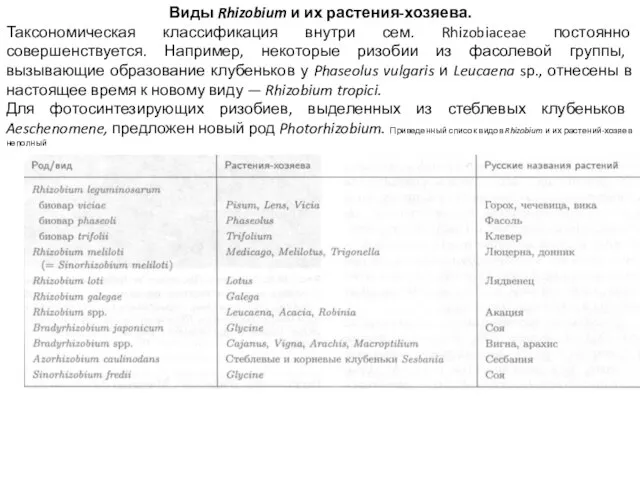

- 5. Виды Rhizobium и их растения-хозяева. Таксономическая классификация внутри сем. Rhizobiaceae постоянно совершенствуется. Например, некоторые ризобии из

- 6. Внутренняя структура клубенька. А. Продольный срез 21-суточного клубенька, индуцированного Rhizobium Ieguminosarum биовар viciae на растении Vicia

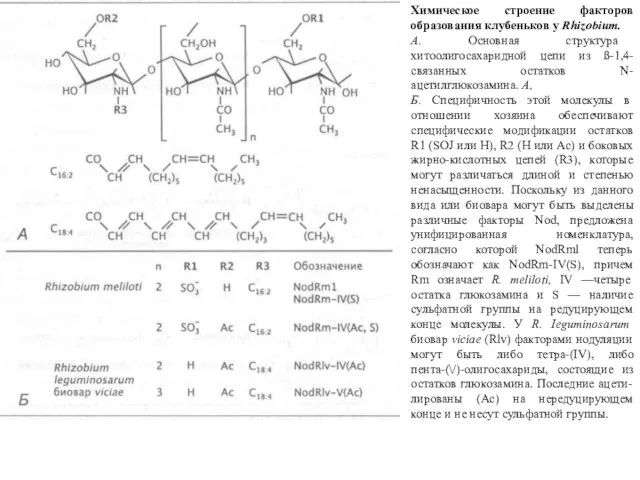

- 7. Химическое строение факторов образования клубеньков у Rhizobium. А. Основная структура хитоолигосахаридной цепи из ß-1,4-связанных остатков N-ацетилглюкозамина.

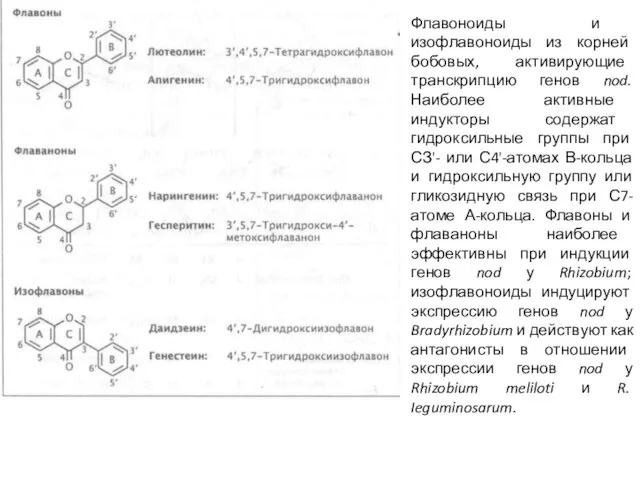

- 8. Флавоноиды и изофлавоноиды из корней бобовых, активирующие транскрипцию генов nod. Наиболее активные индукторы содержат гидроксильные группы

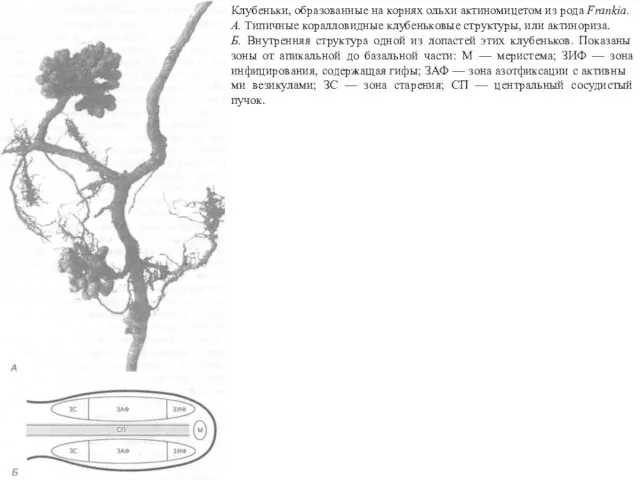

- 9. Клубеньки, образованные на корнях ольхи актиномицетом из рода Frankia. А. Типичные коралловидные клубеньковые структуры, или актинориза.

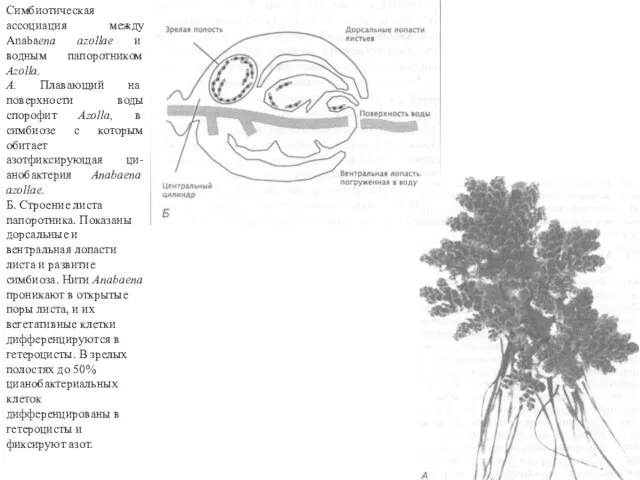

- 10. Симбиотическая ассоциация между Anabaепа azollae и водным папоротником Azolla. А. Плавающий на поверхности воды спорофит Azolla,

- 11. Важные болезни растений, вызываемые бактериями

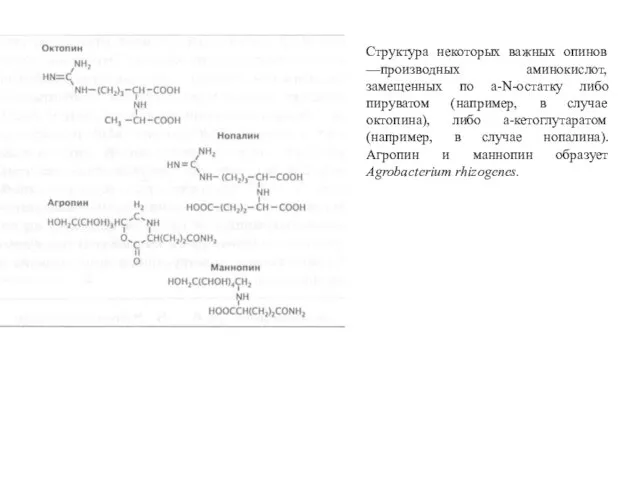

- 12. Структура некоторых важных опинов —производных аминокислот, замещенных по a-N-остатку либо пируватом (например, в случае октопина), либо

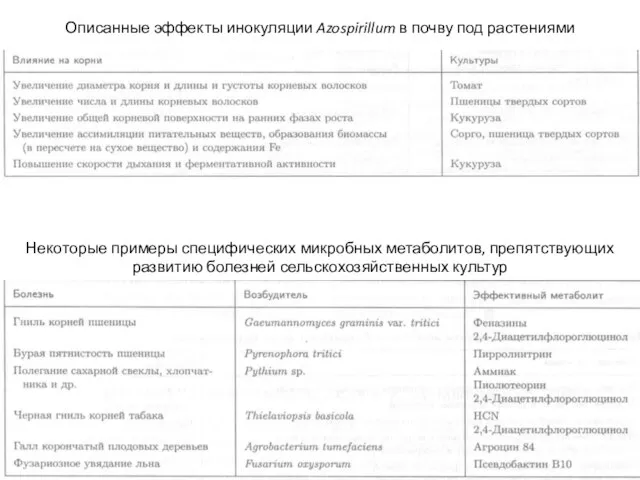

- 13. Описанные эффекты инокуляции Azospirillum в почву под растениями Некоторые примеры специфических микробных метаболитов, препятствующих развитию болезней

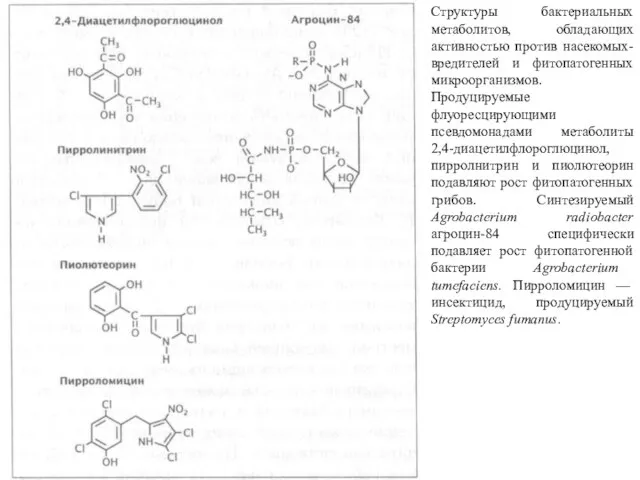

- 14. Структуры бактериальных метаболитов, обладающих активностью против насекомых-вредителей и фитопатогенных микроорганизмов. Продуцируемые флуоресцирующими псевдомонадами метаболиты 2,4-диацетилфлороглюцинол, пирролнитрин

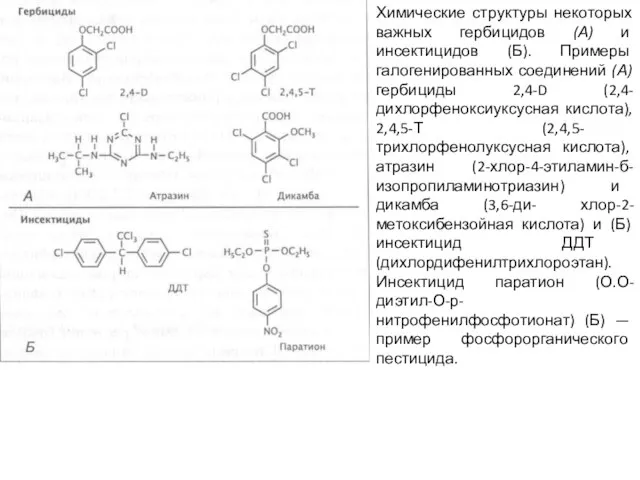

- 15. Химические структуры некоторых важных гербицидов (А) и инсектицидов (Б). Примеры галогенированных соединений (А) гербициды 2,4-D (2,4-дихлорфеноксиуксусная

- 17. Скачать презентацию

Экология популяций. Понятие популяция. Виды популяций. Свойства популяций

Экология популяций. Понятие популяция. Виды популяций. Свойства популяций «Болезни глаз. Гигиена зрения». Учебный проект по биологии ученицы 8 класса Железногорской санаторно-лесной школы Гербаль Люд

«Болезни глаз. Гигиена зрения». Учебный проект по биологии ученицы 8 класса Железногорской санаторно-лесной школы Гербаль Люд Презентация на тему "Сны. Вещие сны" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Сны. Вещие сны" - скачать презентации по Биологии Зоология – наука о животных

Зоология – наука о животных Елановский – государственный природный зоологический заказник

Елановский – государственный природный зоологический заказник Первичная структура ДНК, РНК

Первичная структура ДНК, РНК Животные и растения в Красной книге Нижегородской области

Животные и растения в Красной книге Нижегородской области Красная книга Оренбургской области. Животные. Автор: Губер Татьяна Константиновна МОУ «Гимназия № 3» Г. Оренбург

Красная книга Оренбургской области. Животные. Автор: Губер Татьяна Константиновна МОУ «Гимназия № 3» Г. Оренбург  Регуляторные системы организма

Регуляторные системы организма Взаимоотношения микроорганизмов и растений

Взаимоотношения микроорганизмов и растений Взаємозв’язок процесів обміну речовин в організмі (інтеграція метаболізму)

Взаємозв’язок процесів обміну речовин в організмі (інтеграція метаболізму) ПОЧВЫ Краснодарского края

ПОЧВЫ Краснодарского края Презентация на тему Раны Виды ран, оказание первой доврачебной помощи

Презентация на тему Раны Виды ран, оказание первой доврачебной помощи Внутренняя среда организма

Внутренняя среда организма  Метаболизм – основа существования живых организмов

Метаболизм – основа существования живых организмов Применение коллагена и его производные

Применение коллагена и его производные Дыхательная система Подготовила Городчикова Дарья, 11В

Дыхательная система Подготовила Городчикова Дарья, 11В Бактериальные болезни растений. (Лекция 2)

Бактериальные болезни растений. (Лекция 2) Презентация на тему Нервная система

Презентация на тему Нервная система  Можно ли жить и не дышать?

Можно ли жить и не дышать? Пензенский зоопарк

Пензенский зоопарк Метаболизм (от греч. μεταβολή,

Метаболизм (от греч. μεταβολή, Внимание и память

Внимание и память Где обитают живые организмы на земле

Где обитают живые организмы на земле Паразитология. Схемы, рисунки

Паразитология. Схемы, рисунки Презентация на тему "Работа мышц" - скачать бесплатно презентации по Биологии_

Презентация на тему "Работа мышц" - скачать бесплатно презентации по Биологии_ Аттестационнная работа. Развитие творческого потенциала учащихся через исследовательскую деятельность на уроках биологии

Аттестационнная работа. Развитие творческого потенциала учащихся через исследовательскую деятельность на уроках биологии Биотехнология

Биотехнология