Содержание

- 2. Определение ткани Ткани - группы клеток, сходных по строению, происхождению и приспособленных к выполнению одной или

- 3. Строение растений усложнялось в процессе эволюции в течение многих миллионов лет. Ткани возникли у высших растений

- 4. Классификации тканей весьма многочисленны. Наиболее часто различают шесть типов тканей: образовательные, или меристемы постоянные: покровные; основные;

- 5. Дифференциация тканей

- 6. Меристемы Меристемы Постоянные ткани Первичные Вторичные Вторичные Первичные

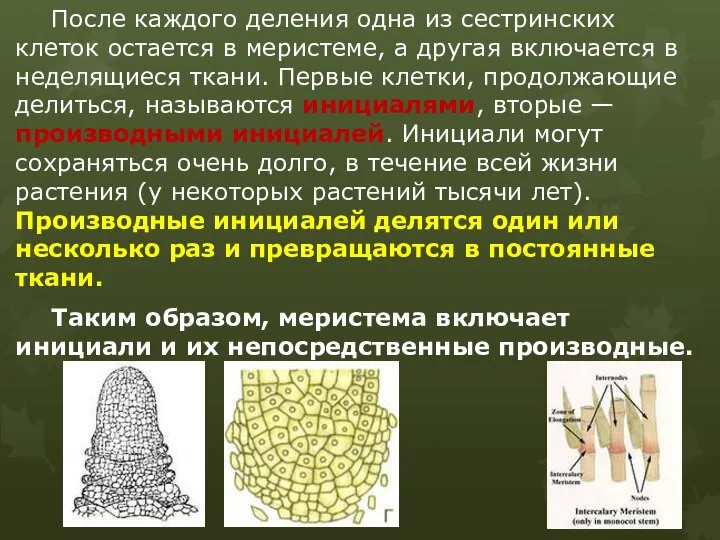

- 7. После каждого деления одна из сестринских клеток остается в меристеме, а другая включается в неделящиеся ткани.

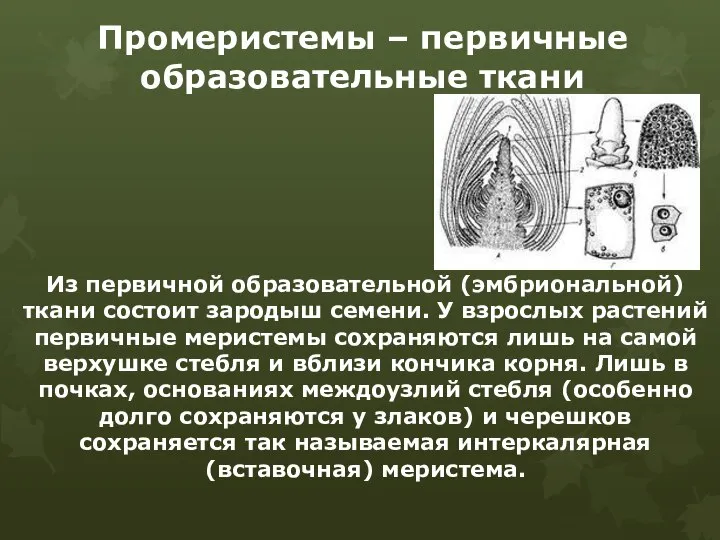

- 9. Промеристемы – первичные образовательные ткани Из первичной образовательной (эмбриональной) ткани состоит зародыш семени. У взрослых растений

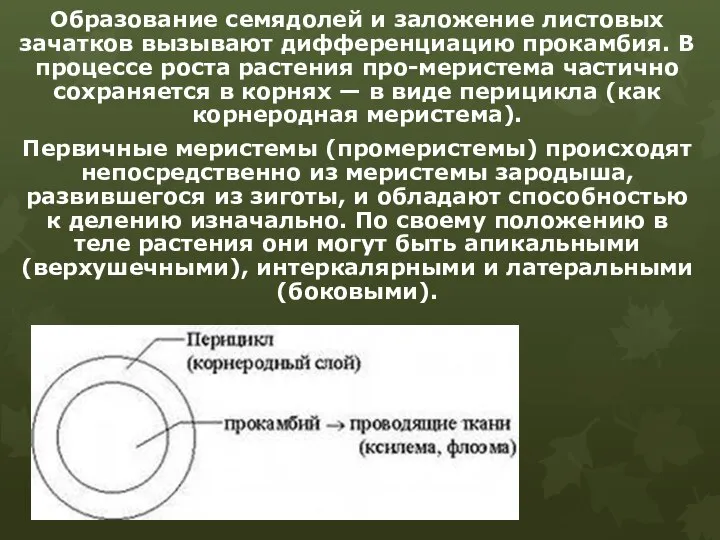

- 10. Образование семядолей и заложение листовых зачатков вызывают дифференциацию прокамбия. В процессе роста растения про-меристема частично сохраняется

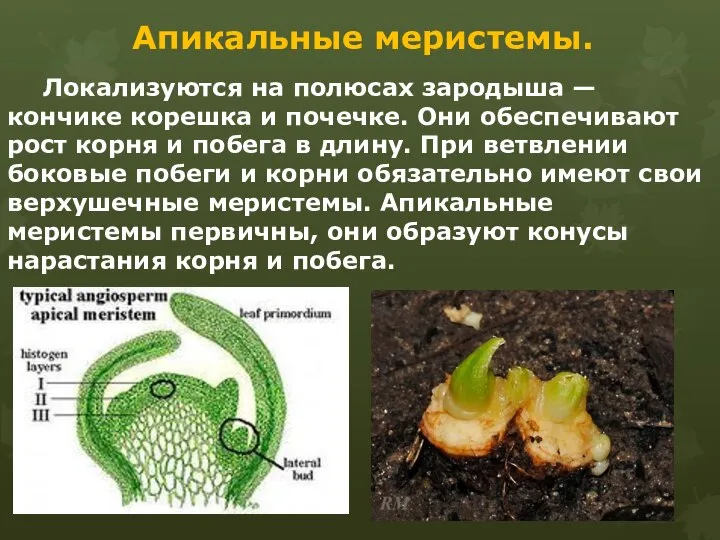

- 11. Апикальные меристемы. Локализуются на полюсах зародыша — кончике корешка и почечке. Они обеспечивают рост корня и

- 13. Латеральные меристемы Первичные боковые меристемы — прокамбий, перицикл — возникают непосредственно под апексами и в непосредственной

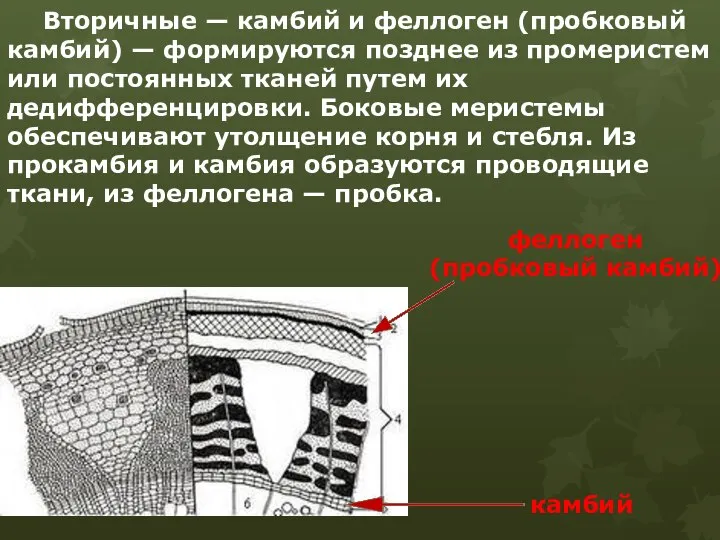

- 14. Вторичные — камбий и феллоген (пробковый камбий) — формируются позднее из промеристем или постоянных тканей путем

- 15. Интеркалярные меристемы Располагаются в основаниях междоузлий, черешков листьев. Это остаточные первичные меристемы. Интеркалярные меристемы

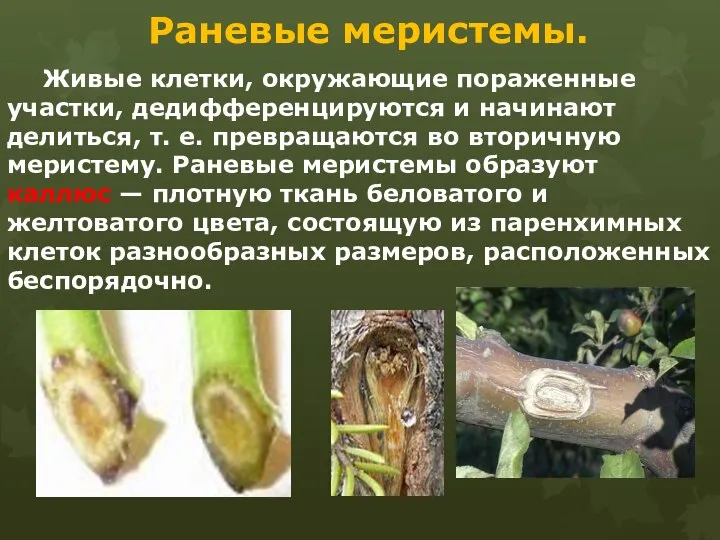

- 16. Раневые меристемы. Живые клетки, окружающие пораженные участки, дедифференцируются и начинают делиться, т. е. превращаются во вторичную

- 17. ПОКРОВНЫЕ ТКАНИ

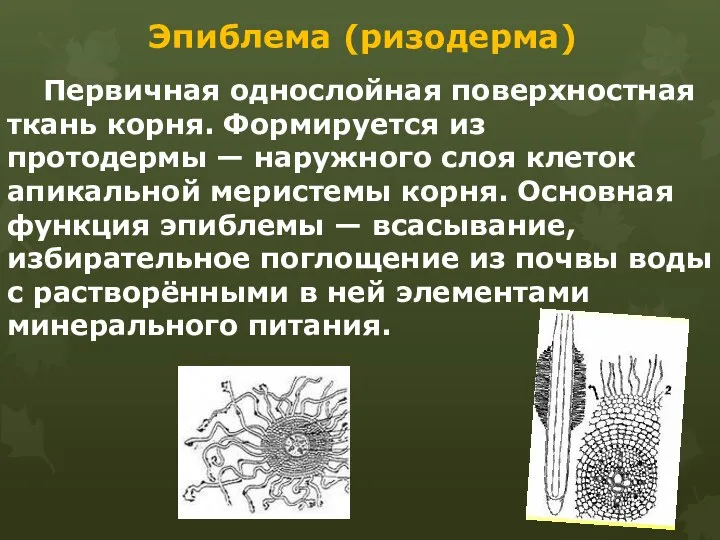

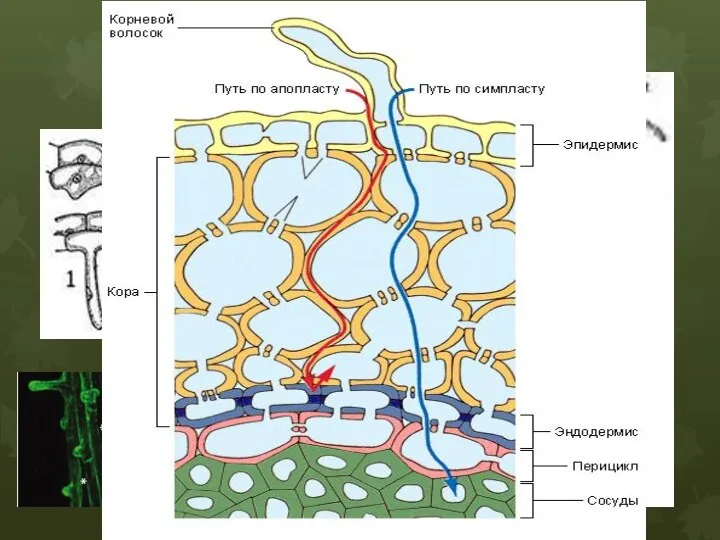

- 18. Эпиблема (ризодерма) Первичная однослойная поверхностная ткань корня. Формируется из протодермы — наружного слоя клеток апикальной меристемы

- 19. Трихобласты (1) Атрихобласты (2)

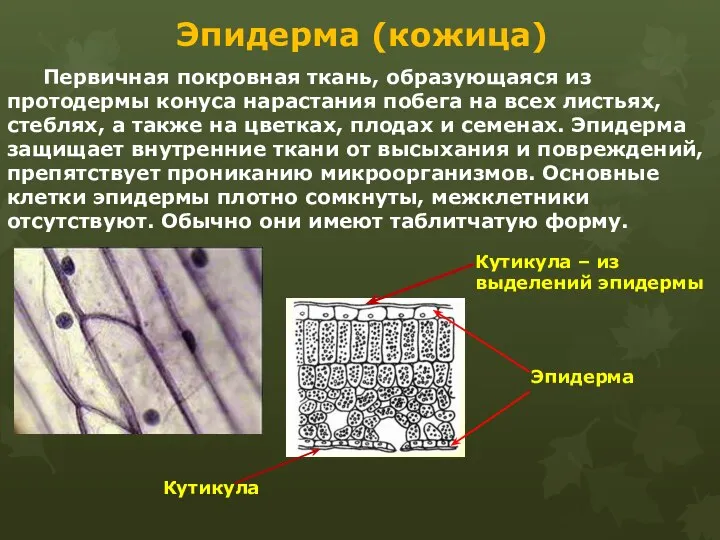

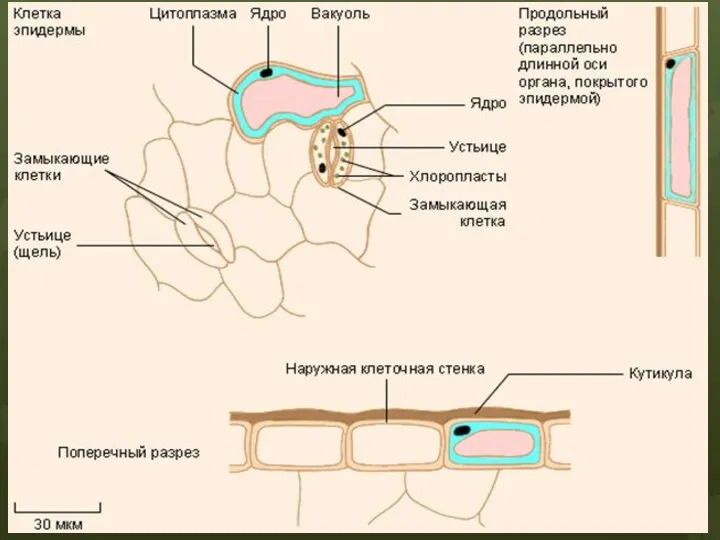

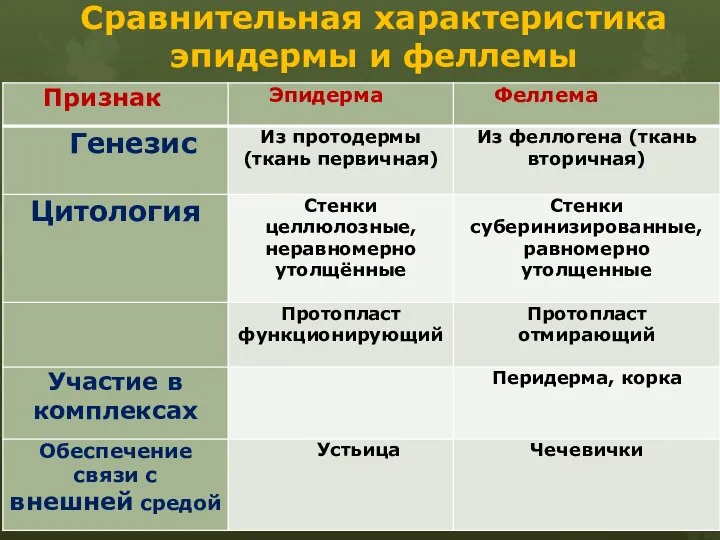

- 20. Эпидерма (кожица) Первичная покровная ткань, образующаяся из протодермы конуса нарастания побега на всех листьях, стеблях, а

- 21. Устьица — специализированные образования эпидермы, регулирующие газообмен, необходимый для дыхания и фотосинтеза, транспирации. устьичная щель Устьичные

- 23. Трихомы и эмергенцы — различные по форме, строению и функции выросты клеток эпидермы. Жгучий волосок листа

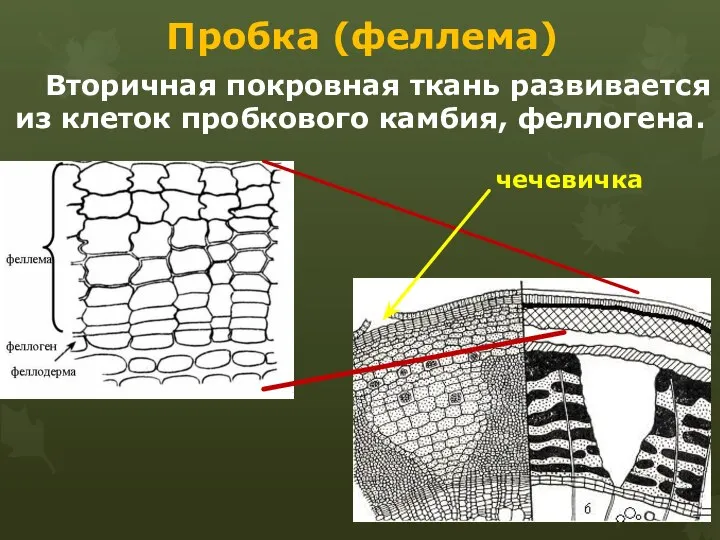

- 24. Пробка (феллема) Вторичная покровная ткань развивается из клеток пробкового камбия, феллогена. чечевичка

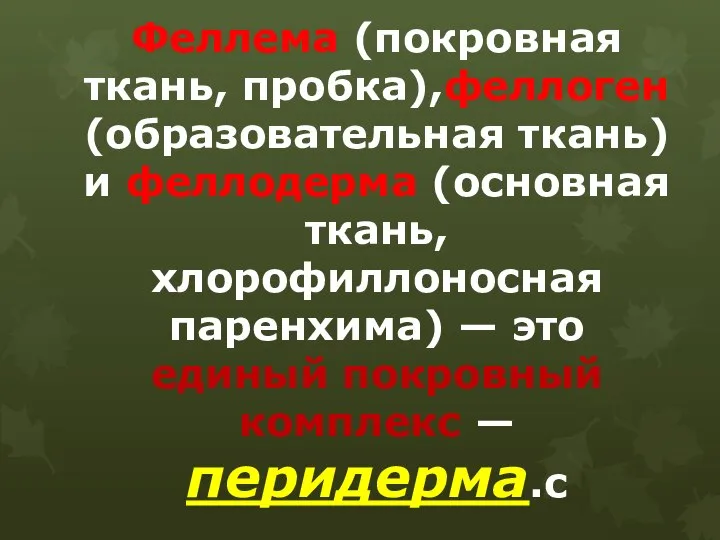

- 25. Феллема (покровная ткань, пробка),феллоген (образовательная ткань) и феллодерма (основная ткань, хлорофиллоносная паренхима) — это единый покровный

- 26. Перидерма Заложение перидермы: слева вверху - у бузины; внизу у ивы; справа - у малины; 1

- 27. Сравнительная характеристика эпидермы и феллемы

- 28. Основные ткани (паренхимы)

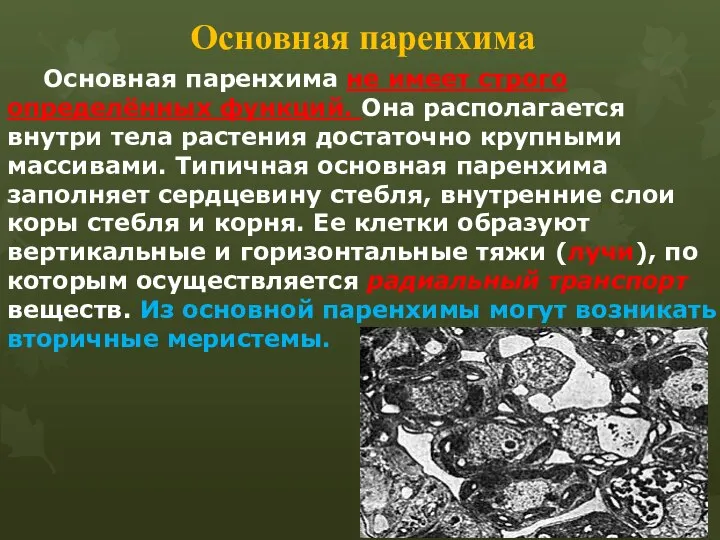

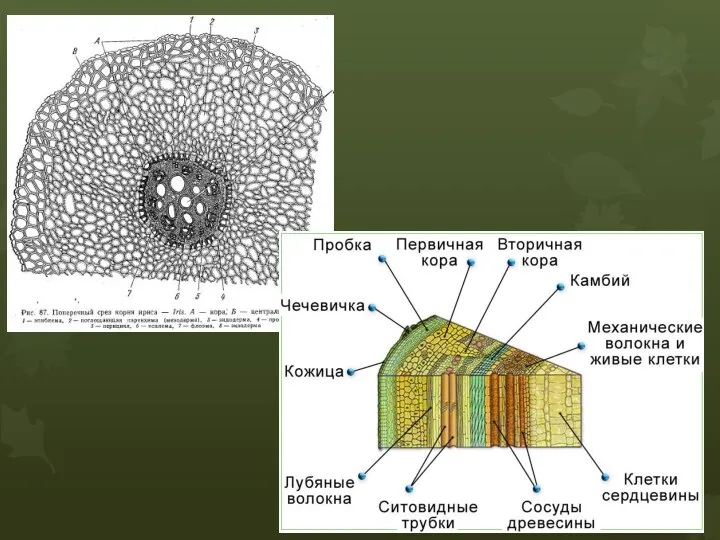

- 30. Основная паренхима Основная паренхима не имеет строго определённых функций. Она располагается внутри тела растения достаточно крупными

- 32. Ассимиляционная паренхима (хлоренхима) Главная функция — фотосинтез. Расположена в надземных органах, обычно под эпидермой. Особенно хорошо

- 34. Запасающая паренхима Служит местом отложения избыточных в данный период питательных веществ. Состоит из живых тонкостенных клеток.

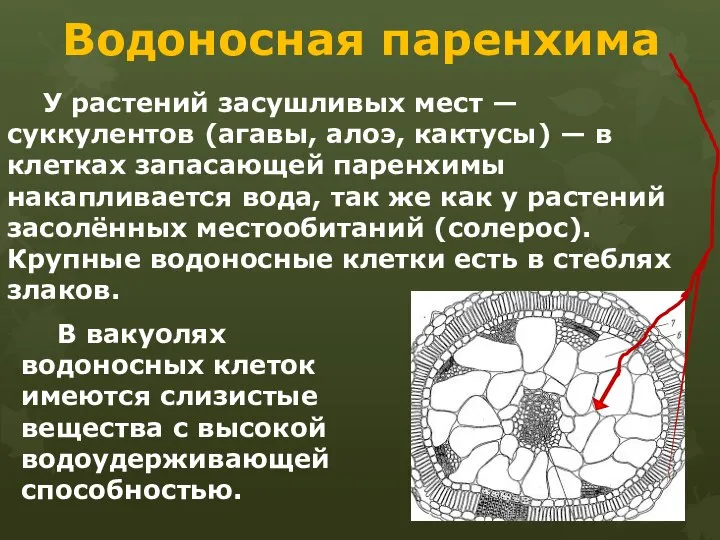

- 36. Водоносная паренхима У растений засушливых мест — суккулентов (агавы, алоэ, кактусы) — в клетках запасающей паренхимы

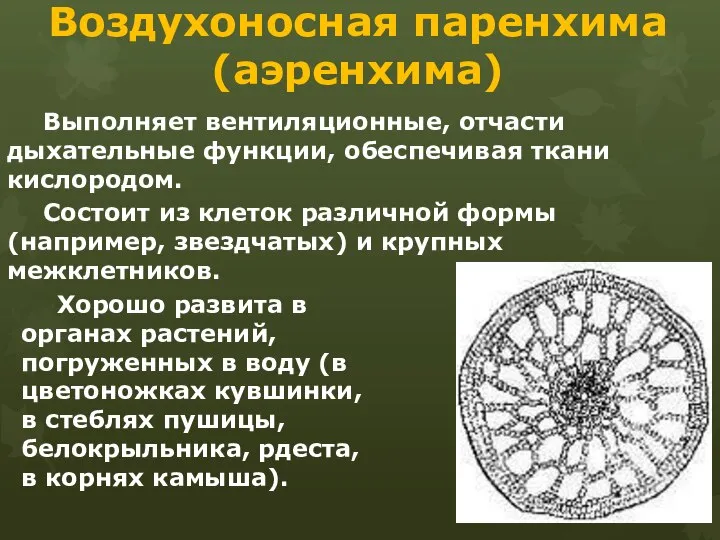

- 38. Воздухоносная паренхима (аэренхима) Выполняет вентиляционные, отчасти дыхательные функции, обеспечивая ткани кислородом. Состоит из клеток различной формы

- 39. Механические ткани

- 41. Колленхима Клетки колленхимы вытянуты в длину, живые, часто содержат хлоропласты. Клеточные стенки неравномерно утолщённые. В утолщениях

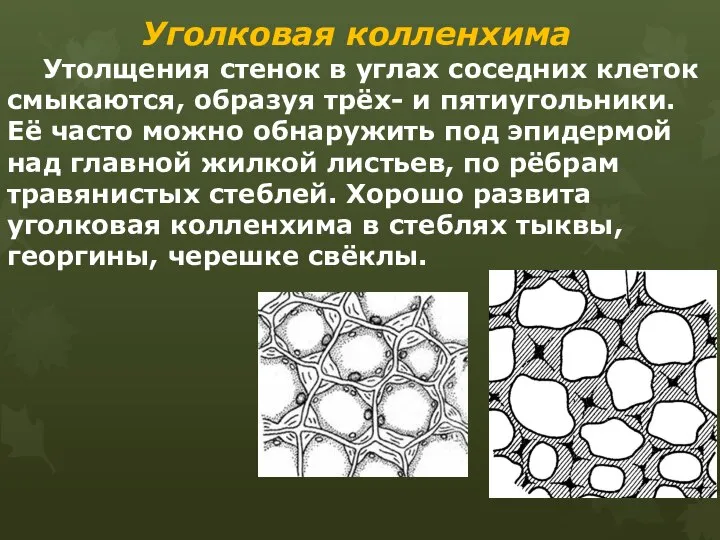

- 43. Уголковая колленхима Утолщения стенок в углах соседних клеток смыкаются, образуя трёх- и пятиугольники. Её часто можно

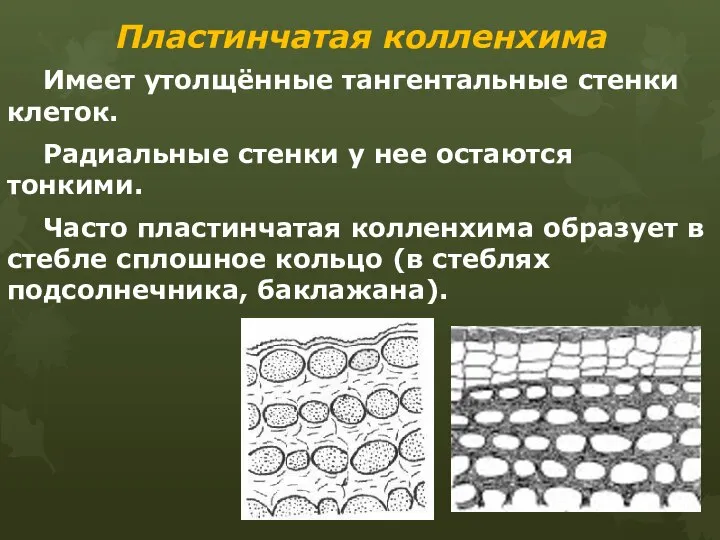

- 44. Пластинчатая колленхима Имеет утолщённые тангентальные стенки клеток. Радиальные стенки у нее остаются тонкими. Часто пластинчатая колленхима

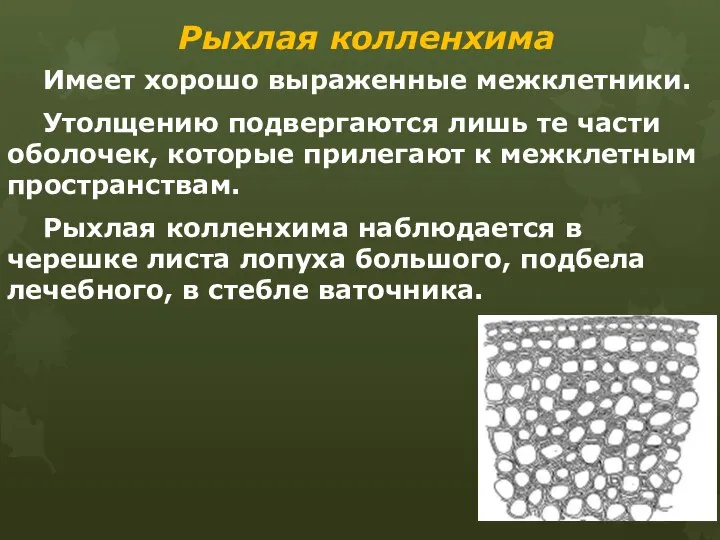

- 45. Рыхлая колленхима Имеет хорошо выраженные межклетники. Утолщению подвергаются лишь те части оболочек, которые прилегают к межклетным

- 46. Склеренхима Встречается наиболее часто, самая важная механическая ткань наземных растений. Первичная склеренхима развита во всех вегетативных

- 48. Волокна Волокна — сильно вытянутые прозенхимные клетки длиной от нескольких десятых долей миллиметра до 1 (крапива)

- 49. Склереиды Клетки, чаще всего имеющие паренхимную форму. Они могут располагаться в растении плотными группами или в

- 50. брахисклереиды астеросклереиды

- 51. ПРОВОДЯЩИЕ ТКАНИ И КОМПЛЕКСЫ

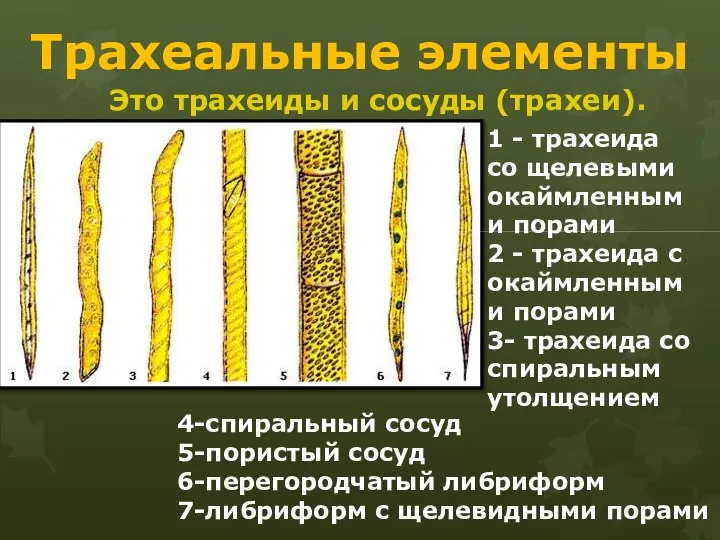

- 52. Трахеальные элементы Это трахеиды и сосуды (трахеи). 1 - трахеида со щелевыми окаймленными порами 2 -

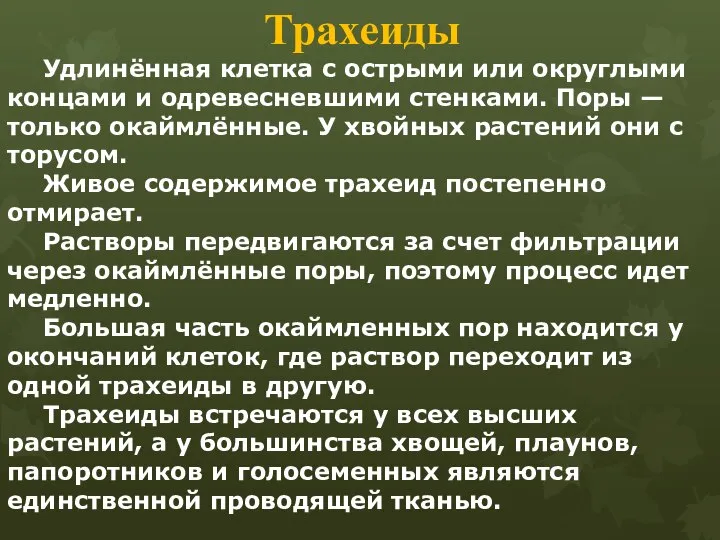

- 54. Трахеиды Удлинённая клетка с острыми или округлыми концами и одревесневшими стенками. Поры — только окаймлённые. У

- 55. Трахеиды трахеиды

- 56. Сосуды Состоит из многих клеток — члеников сосуда. Членики расположены друг над другом, образуя полые трубки.

- 57. Сосуды — более совершенная проводящая ткань, достигли наибольшего развития у покрытосеменных растений. Функционирующие, полностью сформированные трахеальные

- 58. В зависимости от характера утолщения боковых стенок различают кольчатые, спиральные, сетчатые, лестничные и точечно-поровые трахеиды и

- 59. Онтогенез сосудов

- 60. Сосуды функционируют ограниченное время. Прекращение их деятельности связано с закупоркой тилами. Тилы — выросты соседних клеток,

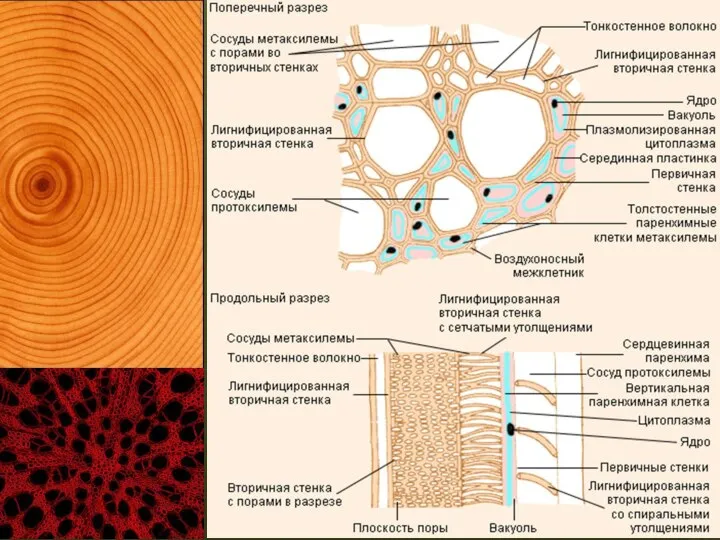

- 61. Ксилема Комплекс разных тканей, обеспечивающий восходящий ток. В ксилеме находятся живые клетки древесной паренхимы и древесные

- 63. Ситовидные элементы Это ситовидные клетки и ситовидные трубки. Они сохраняют живой протопласт, по которому и происходит

- 64. Ситовидные клетки Сильно вытянуты в длину, концы клеток заострённые, ситовидные поля рассеяны по боковым стенкам. В

- 65. Ситовидные трубки (флоэма) Состоят из многих клеток, соединённых своими концами, на которых расположены ситовидные пластинки с

- 68. Онтогенез ситовидных трубок Клетка меристемы делится продольно. Одна из клеток (большей величины) превращается в членик ситовидной

- 69. Клетки-спутницы вырабатывают с помощью многочисленных крупных митохондрий энергию для работы ситовидных трубок. В случае гибели клеток-спутниц

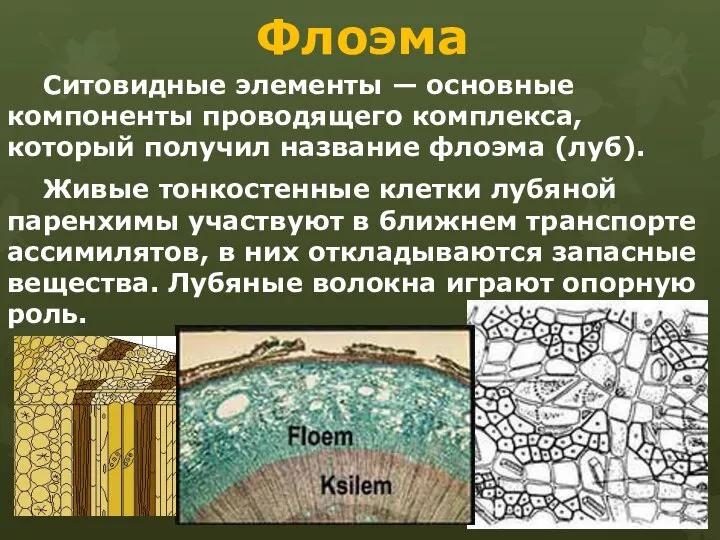

- 70. Флоэма Ситовидные элементы — основные компоненты проводящего комплекса, который получил название флоэма (луб). Живые тонкостенные клетки

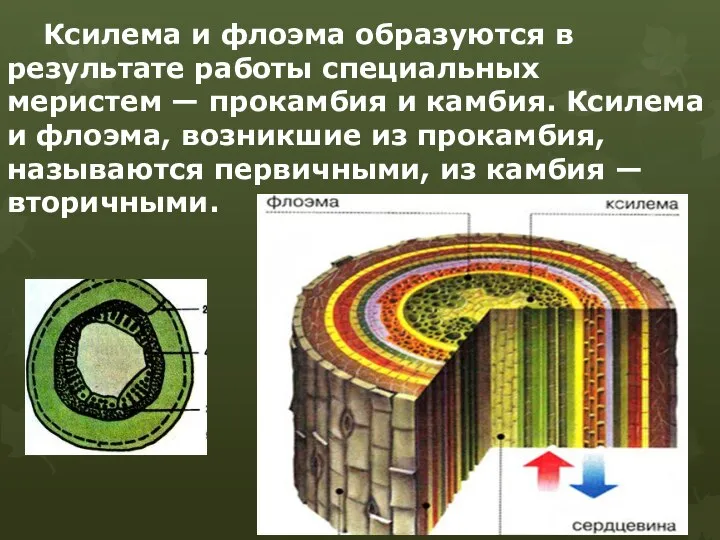

- 71. Ксилема и флоэма образуются в результате работы специальных меристем — прокамбия и камбия. Ксилема и флоэма,

- 73. Проводящие пучки Ксилема и флоэма в большинстве случаев располагаются рядом, образуя совместные тяжи — проводящие пучки.

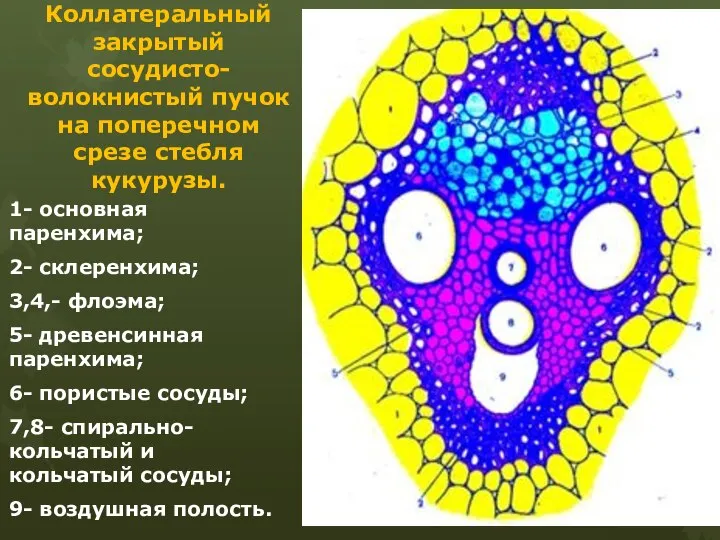

- 76. Коллатеральный закрытый сосудисто-волокнистый пучок на поперечном срезе стебля кукурузы. 1- основная паренхима; 2- склеренхима; 3,4,- флоэма;

- 77. Открытый биколлатеральный проводящий пучок стебля тыквы. 1- основная ткань стебля; 2- наружная флоэма; 3- камбий; 4-

- 78. Концентрический сосудисто-волокнистый пучок корневища ириса 1- ксилема; 2- флоэма.

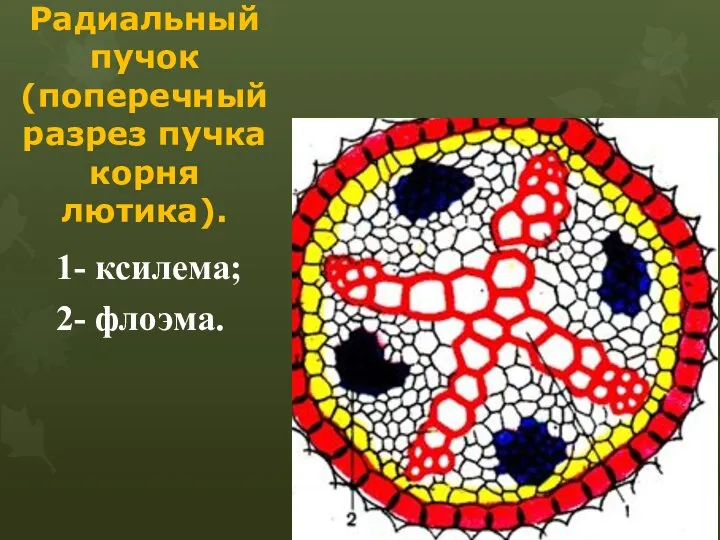

- 79. Радиальный пучок (поперечный разрез пучка корня лютика). 1- ксилема; 2- флоэма.

- 80. Различные типы проводящих пучков

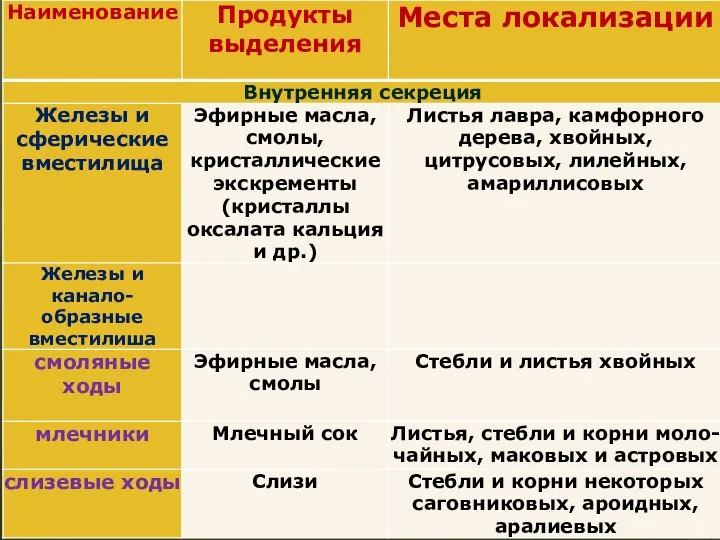

- 81. ВЫДЕЛИТЕЛЬНЫЕ (секреторные) ТКАНИ

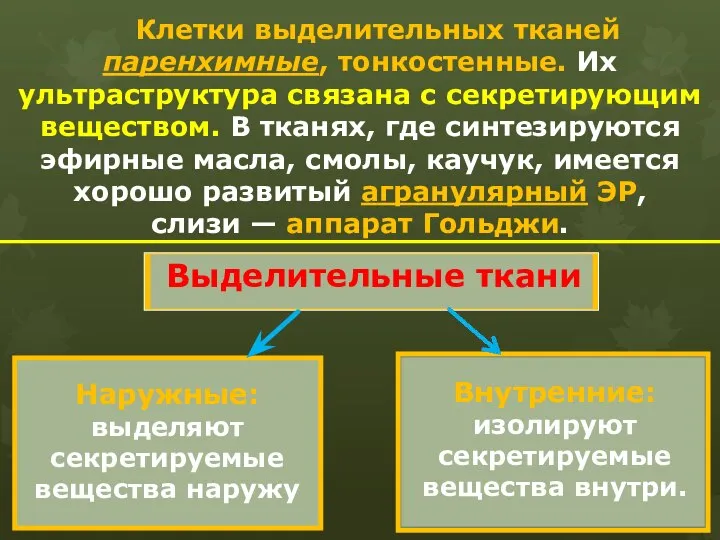

- 82. Клетки выделительных тканей паренхимные, тонкостенные. Их ультраструктура связана с секретирующим веществом. В тканях, где синтезируются эфирные

- 85. Наружные выделительные структуры. Связаны эволюционно с покровными тканями.

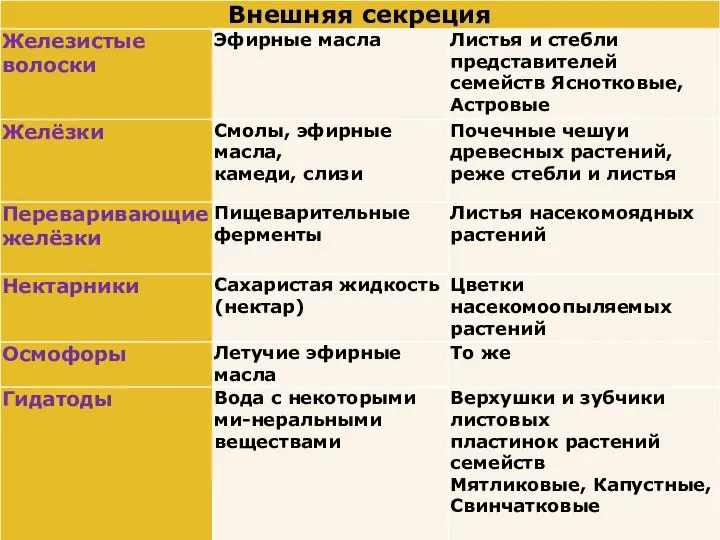

- 86. Железистые волоски и желёзки Это трихомы эпидермы. Они состоят из живых клеток, обычно имеют удлиненную ножку

- 87. Железистые волоски и пельтатная (щитовидная) железка: А - волосок пеларгонии (Pelargonium) с экскретом, выделенным под кутикулу;

- 88. Жгучий волосок крапивы. (Urtica dioica) 1 - основание волоска, 2 - жгучая клетка, 3 - ядро,

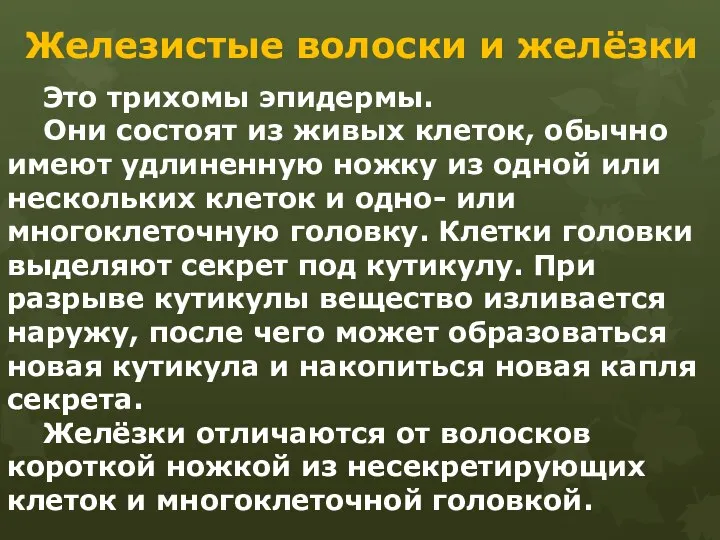

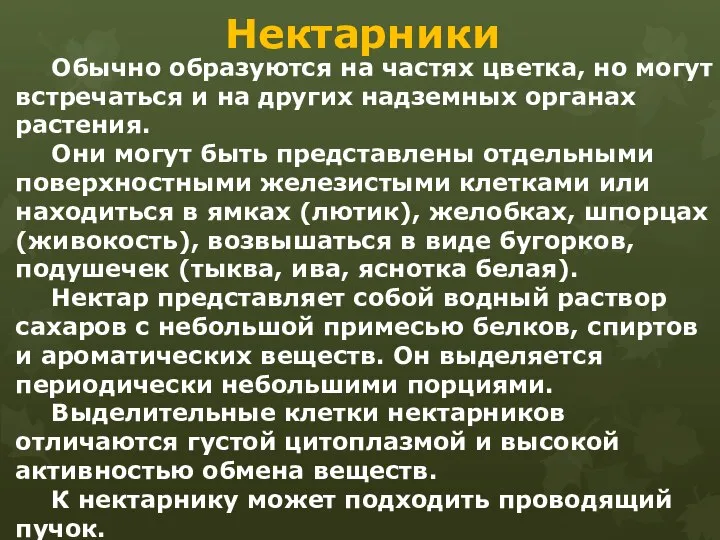

- 89. Нектарники Обычно образуются на частях цветка, но могут встречаться и на других надземных органах растения. Они

- 90. Нектарники

- 91. Осмофоры Специализированные клетки эпидермы или особые желёзки, где секретируются ароматические вещества. Чаще всего они находятся на

- 92. Гидатоды Гидатоды, или водяные устьица - это комплекс клеток в листьях, обеспечивающих выделение из растений капельно-жидкой

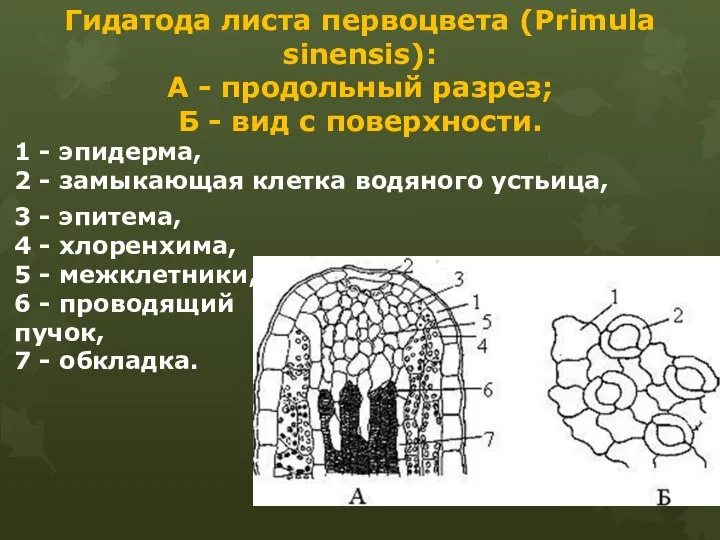

- 93. 3 - эпитема, 4 - хлоренхима, 5 - межклетники, 6 - проводящий пучок, 7 - обкладка.

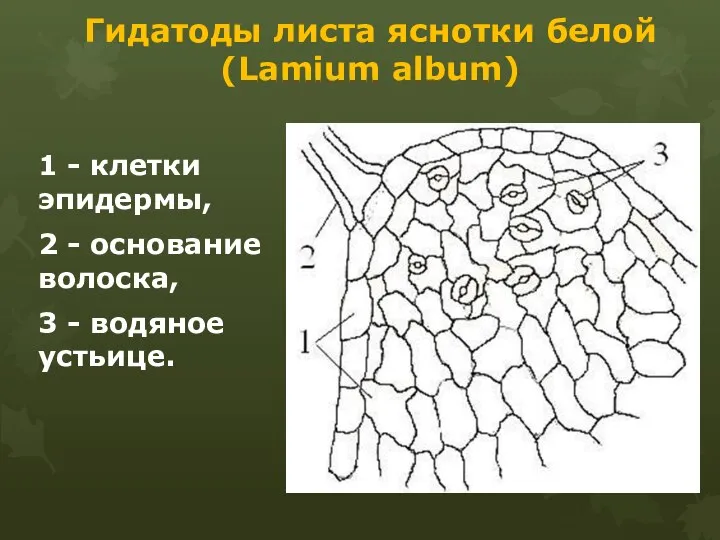

- 94. Гидатоды листа яснотки белой (Lamium album) 1 - клетки эпидермы, 2 - основание волоска, 3 -

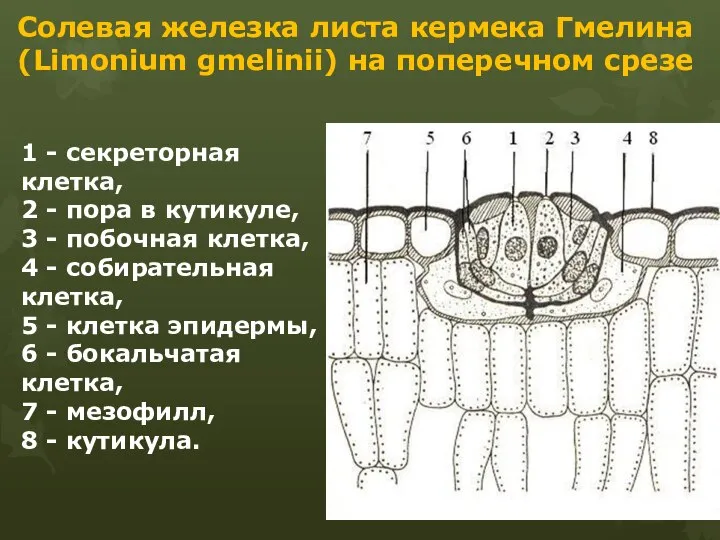

- 95. Солевые железки Образуются на листьях, стеблях многих растений солончаков - галофитов. Они служат для выведения (против

- 96. Солевая железка листа кермека Гмелина (Limonium gmelinii) на поперечном срезе 1 - секреторная клетка, 2 -

- 97. Переваривающие желёзки Переваривающие желёзки на листьях насекомоядных растений, например росянки, венериной мухоловки и др., выделяют жидкость

- 98. Внутренние выделительные структуры Вырабатывают и накапливают вещества, остающиеся внутри растения. Это могут быть отдельные секреторные клетки,

- 99. Схизогенные вместилища Образуются вследствие расхождения клеток и формирования межклетника, выстланного живыми эпителиальными клетками и заполненного выделенными

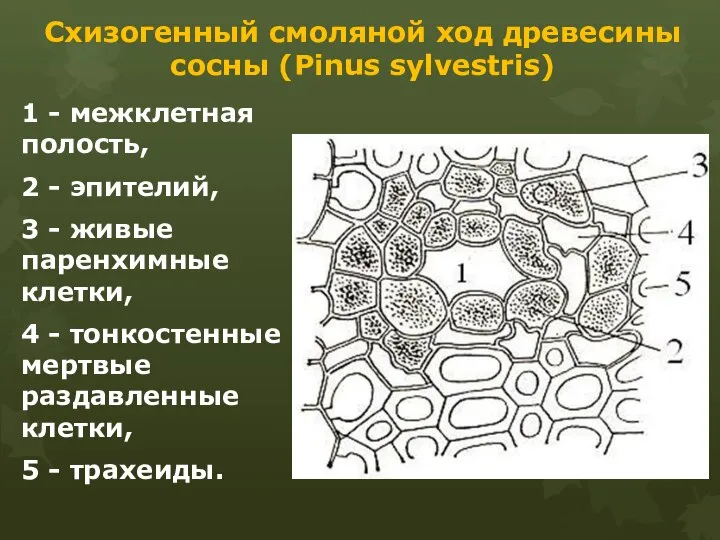

- 100. Схизогенный смоляной ход древесины сосны (Pinus sylvestris) 1 - межклетная полость, 2 - эпителий, 3 -

- 101. Схизогенное вместилище эфирных масел на поперечном срезе листа зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum) 1 - клетки эпителия.

- 102. Лизигенные вместилища Лизигенные вместилища возникают в результате растворения группы клеток с продуктами секреции. Такие вместилища видны

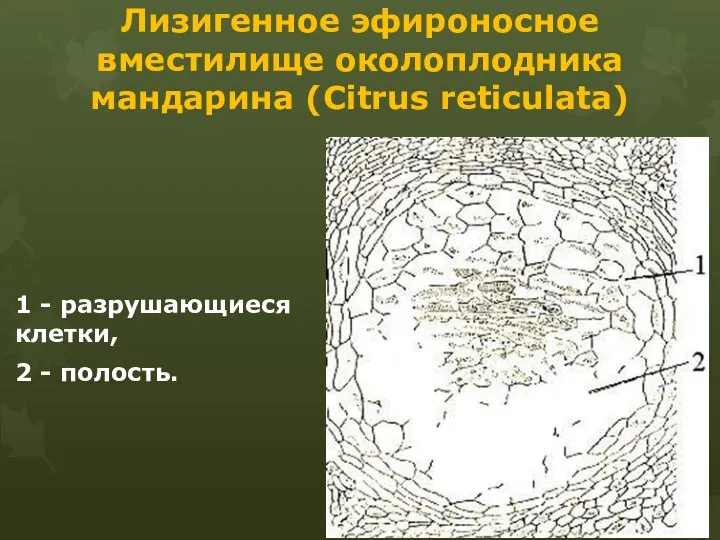

- 103. Лизигенное эфироносное вместилище околоплодника мандарина (Citrus reticulata) 1 - разрушающиеся клетки, 2 - полость.

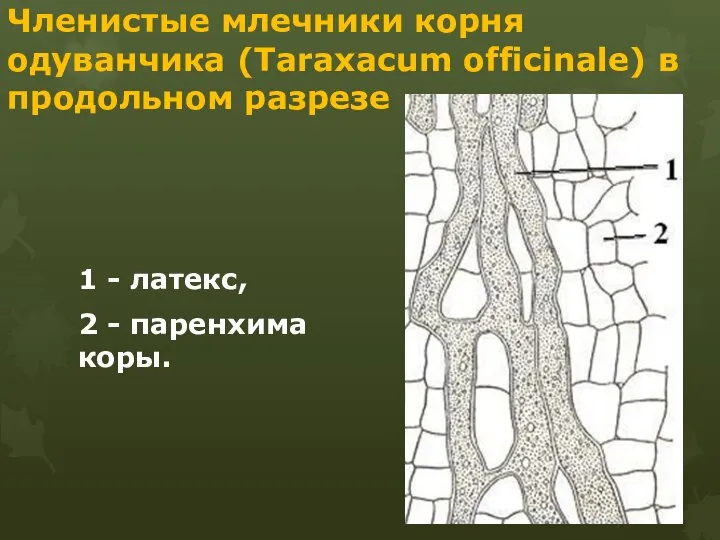

- 104. Млечники Это живые клетки (нечленистые млечники) или ряды слившихся клеток (членистые млечники), пронизывающие все растение. В

- 105. Членистые млечники корня одуванчика (Taraxacum officinale) в продольном разрезе 1 - латекс, 2 - паренхима коры.

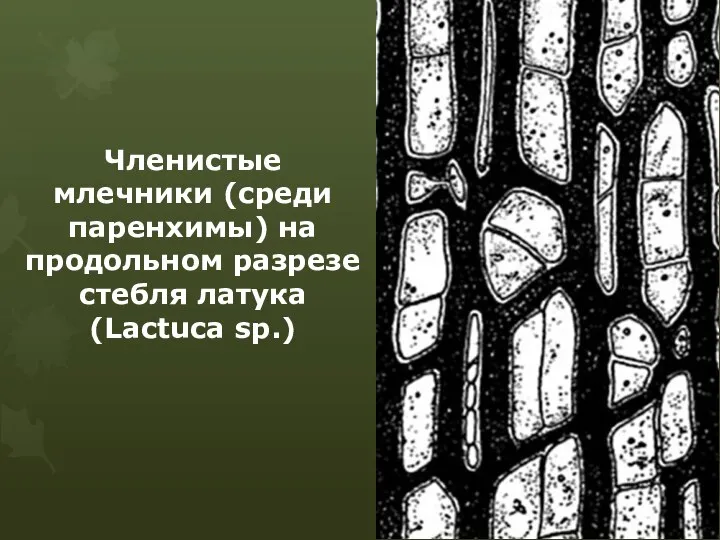

- 106. Членистые млечники (среди паренхимы) на продольном разрезе стебля латука (Lactuca sp.)

- 108. Скачать презентацию

Презентация на тему "Пернатые" - скачать бесплатно презентации по Биологии

Презентация на тему "Пернатые" - скачать бесплатно презентации по Биологии Мир насекомых Презентацию подготовил: педагог дополнительного образования Гатчинского Дома детского творчества Букаркин

Мир насекомых Презентацию подготовил: педагог дополнительного образования Гатчинского Дома детского творчества Букаркин Презентация на тему "Ткани" - скачать бесплатно презентации по Биологии_

Презентация на тему "Ткани" - скачать бесплатно презентации по Биологии_ Глаза – органы зрения. Строение глаза

Глаза – органы зрения. Строение глаза Соединительные ткани

Соединительные ткани Понятие о конституции собак

Понятие о конституции собак Строение и жизнедеятельность бактерий

Строение и жизнедеятельность бактерий Типы ВНД, учение И.П. Павлова о I и II сигнальных системах

Типы ВНД, учение И.П. Павлова о I и II сигнальных системах Животные Австралии animals of Australia

Животные Австралии animals of Australia Методологические проблемы психогенетики

Методологические проблемы психогенетики 2_Aorta_topografia_Grudnaya_aorta

2_Aorta_topografia_Grudnaya_aorta Лекарственные растения

Лекарственные растения Презентация на тему "простейшие" - скачать бесплатно презентации по Биологии

Презентация на тему "простейшие" - скачать бесплатно презентации по Биологии Отряд Сетчатокрылые (Neuroptera)

Отряд Сетчатокрылые (Neuroptera) Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 8 класс

Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 8 класс Геологическое летоисчисление

Геологическое летоисчисление Строение растительной клетки

Строение растительной клетки Нервная система. Рефлекс. Инстинкт

Нервная система. Рефлекс. Инстинкт  Общая характеристика грибов

Общая характеристика грибов Презентация на тему "Многообразие культурных растений" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Многообразие культурных растений" - скачать презентации по Биологии Царство Животные, Подцарство – Простейшие, Класс – Саркодовые, Вид – Амёба

Царство Животные, Подцарство – Простейшие, Класс – Саркодовые, Вид – Амёба Володимир Іванович Вернадський - презентация_

Володимир Іванович Вернадський - презентация_ Сердце и кровообращение

Сердце и кровообращение Презентация на тему "Турнир юных биологов" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Турнир юных биологов" - скачать презентации по Биологии Физико-биохимическое действие фитонутриентов

Физико-биохимическое действие фитонутриентов Презентация на тему "Большой пестрый дятел" - скачать бесплатно презентации по Биологии

Презентация на тему "Большой пестрый дятел" - скачать бесплатно презентации по Биологии Презентация Аменсализм

Презентация Аменсализм  Презентация на тему "Водорості" - скачать бесплатно презентации по Биологии

Презентация на тему "Водорості" - скачать бесплатно презентации по Биологии