Содержание

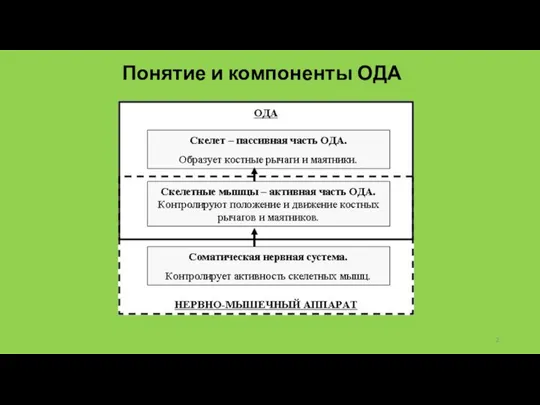

- 2. Понятие и компоненты ОДА

- 3. Основные компоненты костной ткани; характеристика и свойства межклеточного вещества; типы костной ткани

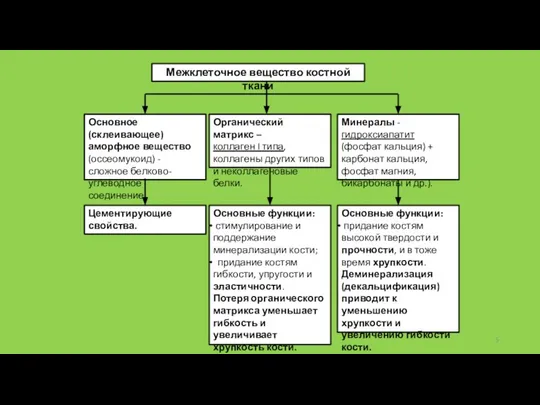

- 5. Межклеточное вещество костной ткани Основное (склеивающее) аморфное вещество (оссеомукоид) - сложное белково-углеводное соединение. Основные функции: придание

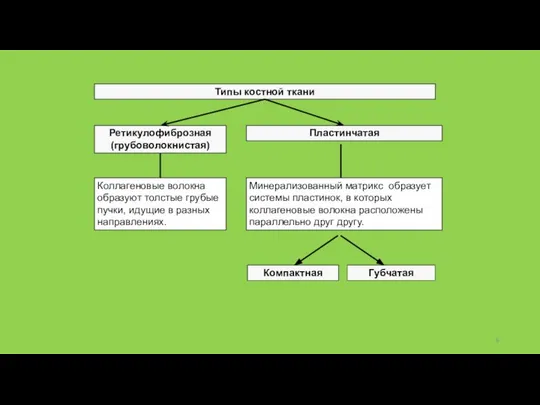

- 6. Типы костной ткани Минерализованный матрикс образует системы пластинок, в которых коллагеновые волокна расположены параллельно друг другу.

- 7. Характеристики компактного типа кости Компактное вещество кости: 80% костной массы. Свойства: высокая плотность и прочность. Костные

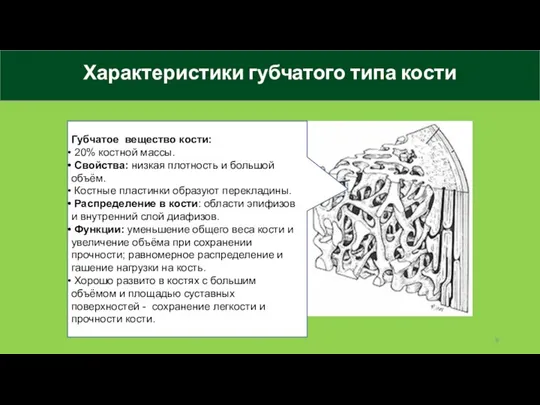

- 8. Характеристики губчатого типа кости Губчатое вещество кости: 20% костной массы. Свойства: низкая плотность и большой объём.

- 9. Классификация костей на основе формы и строения

- 10. Ремоделирование (реконструкция) костей; эффект физической нагрузки; эффекты возраста, гормонов и витаминов на кости Зверев Ю.П. Лекции

- 11. Ремоделирование (реконструкция) костей . Ремоделирование включает резорбцию костной ткани и её отложение и служит целям обновления

- 12. Эффект физической нагрузки на ремоделирование костей

- 13. Эффекты возраста на кости Возраст определяет соотношение органических и минеральных веществ кости и механические свойства кости.

- 14. Эффекты гормонов и витаминов на кости Паратгормон ↑ резорбцию кости и ↑ [Са++] в крови (+

- 15. Кальцитонин ↓ резорбцию кости и уровень кальция в крови. Половые гормоны (андрогены и эстрогены) Стимулируют рост

- 16. Развитие костно-суставного аппарата Три стадии развития костей: соединительнотканная, хрящевая (середина второго месяца внутриутробного развития), костная (с

- 17. Скорость роста костей неравномерна: увеличивается в 6–7 лет (первый ростовой скачок) и в большей степени в

- 18. Суставы начинают формироваться на 6–11-й неделе эмбрионального развития. К моменту рождения суставы анатомически сформированы, хотя эпифизы

- 19. Морфофункциональная организация скелетных мышц Иерархическая организация скелетной мышцы

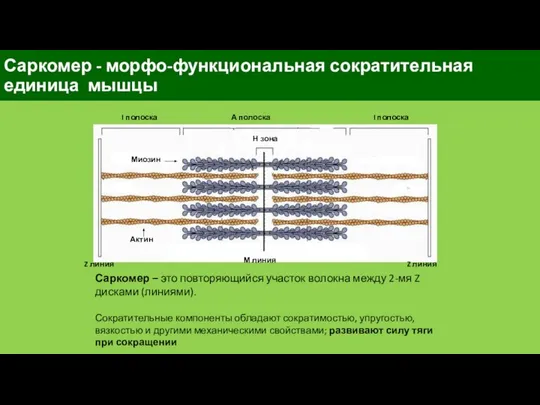

- 20. Саркомер - морфо-функциональная сократительная единица мышцы Саркомер – это повторяющийся участок волокна между 2-мя Z дисками

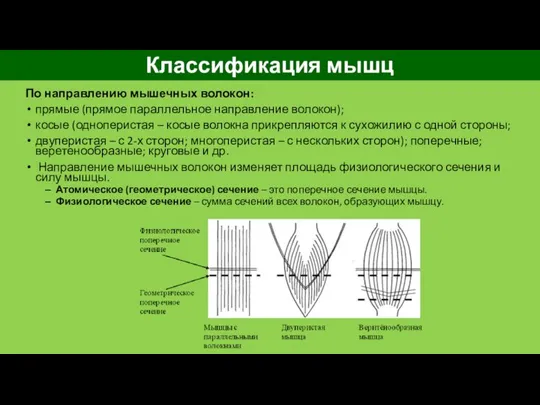

- 21. Классификация мышц По направлению мышечных волокон: прямые (прямое параллельное направление волокон); косые (одноперистая – косые волокна

- 22. По количеству головок (и сухожилий) По количеству суставов, через которые перекидываются мышцы: По функции: сгибатели и

- 23. Механические и биологические свойства скелетных мышц Биологические свойства - возбудимость, проводимость и сократимость. Механические свойства -

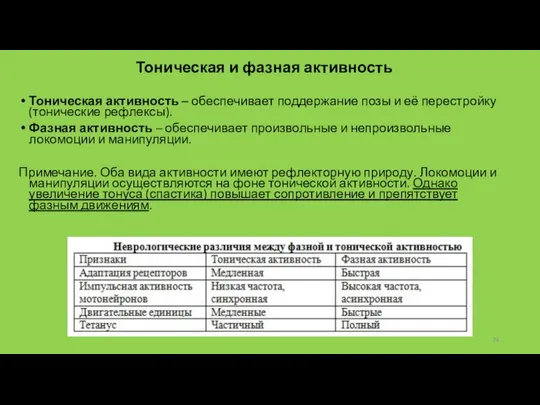

- 24. Тоническая и фазная активность Тоническая активность – обеспечивает поддержание позы и её перестройку (тонические рефлексы). Фазная

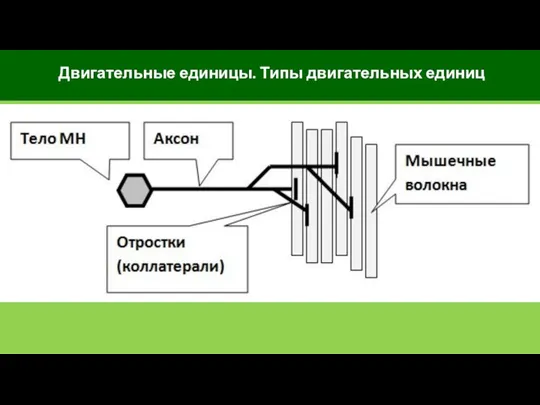

- 25. Двигательные единицы. Типы двигательных единиц

- 26. Сравнительная характеристика 3-х типов мышечных волокон

- 28. Развитие мышечной системы

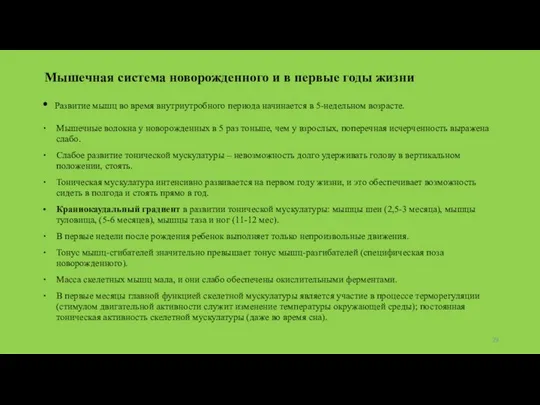

- 29. Мышечная система новорожденного и в первые годы жизни Развитие мышц во время внутриутробного периода начинается в

- 30. К 3-летнему возрасту тоническая мускулатура, обеспечивающая удержание позы, достаточно сформирована. Фазические мышцы, от которых зависят сила

- 31. Возраст 3-6 лет Формируются три типа мышечных волокон, которые отличаются метаболизмом и сократительными свойствами. Возрастают сила

- 32. Младший школьный возраст Скелетные мышцы ребенка существенно меняются, обеспечивая высокую подвижность и неутомляемость. Во всех органах

- 33. Подростковый период Скелетные мышцы конечностей интенсивно растут, но строение мышечных волокон не меняется. Энергетический обмен в

- 34. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯМИ

- 35. Основные этапы развития моторных функций и совершенствования управления движениями у детей Первый год жизни - формирование

- 36. Роль межполушарных отношений в регуляции двигательной активности детей В первые годы жизни у детей доминирующим является

- 37. ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ Физические качества у детей формируются гетерохронно, в разные возрастные периоды. Для

- 38. Абсолютная мышечная сила в дошкольном и младшем школьном возрасте нарастает умеренно. Прирост связан с увеличением толщины

- 39. Общая выносливость (длительность бега со скоростью 70% от максимальной) начинает увеличиваться в младшем школьном возрасте, когда

- 40. РЕАКЦИИ ВЕГЕТАТИВНЫХ СИСТЕМ И ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ Особенности детей дошкольного и младшего школьного возраста быстрое

- 41. Неэффективное дыхание, малая величина систолического объема крови, низкая кислородная емкость крови не обеспечивают должного удовлетворения кислородного

- 42. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ДВИЖЕНИЙ

- 43. Качественные перестройки механизмов центральной регуляции движений: значительное усиление межцентральных взаимосвязей в коре больших полушарий; увеличение горизонтальных

- 44. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ Возрастной период от 10 до 17-19 лет характеризуется достижением максимального развития большинства физических

- 45. ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕАКЦИЙ ВЕГЕТАТИВНЫХ СИСТЕМ НА ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ Увеличение энергозатрат на двигательную активность.

- 46. Относительные величины МПК (мл/мин.кг) на протяжении среднего и старшего школьного возраста (10-17лет) практически не изменяются. Причина:

- 47. В связи с незавершенностью роста массы сердечной мышцы и объема сердца у подростков увеличение систолического объема

- 48. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ЛЮДЕЙ ЗРЕЛОГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ И

- 49. Особенности центральной регуляции движений ослабление кортикальных и ретикулярных влияний; снижение торможения в коре головного мозга, функций

- 50. ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ Изменения физических качеств с возрастом достаточно индивидуальны. В первую очередь с возрастом

- 52. Скачать презентацию

Древесных ассортимент СНГ. Хвойные и лиственные деревьи

Древесных ассортимент СНГ. Хвойные и лиственные деревьи Образование половых клеток. МЕЙОЗ Презентация учителя МОУ «СОШ № 4 г. Ртищево Саратовской области» Калюгиной Н.В.

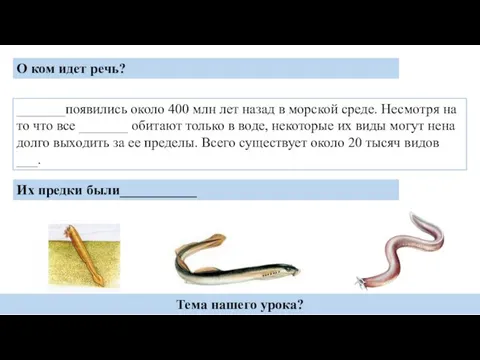

Образование половых клеток. МЕЙОЗ Презентация учителя МОУ «СОШ № 4 г. Ртищево Саратовской области» Калюгиной Н.В. Класс Рыбы

Класс Рыбы Открытый урок по биологии Размножение и развитие лягушки. Учитель: Шиляева Вера Анатольевна

Открытый урок по биологии Размножение и развитие лягушки. Учитель: Шиляева Вера Анатольевна Сообщества. Экосистемы

Сообщества. Экосистемы Биоритмы человека

Биоритмы человека Общий обзор дыхательной системы

Общий обзор дыхательной системы Применение коллагена и его производные

Применение коллагена и его производные Презентация на тему Скелет человека

Презентация на тему Скелет человека  Как живые организмы переносят неблагоприятные для жизни условия.

Как живые организмы переносят неблагоприятные для жизни условия. Законы Менделя. (Занятие 3)

Законы Менделя. (Занятие 3) Паразитические черви

Паразитические черви  Презентация на тему "БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И КЛАССИФИКАЦИЯ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И КЛАССИФИКАЦИЯ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ" - скачать презентации по Биологии Зоогенные факторы

Зоогенные факторы Презентация на тему Обмен веществ и энергии Метаболизм

Презентация на тему Обмен веществ и энергии Метаболизм Эндокринная система человека. Гормоны

Эндокринная система человека. Гормоны Подцарство Простейшие (Protozoa) 7 класс 9 урок Зоология

Подцарство Простейшие (Protozoa) 7 класс 9 урок Зоология  Начало… Корни биологических знаний уходят в глубокую древность. Судя по наскальным рисункам, уже 30 тысяч лет назад люди, вероятно, пытались постичь закономерности окружающей их действительности.

Начало… Корни биологических знаний уходят в глубокую древность. Судя по наскальным рисункам, уже 30 тысяч лет назад люди, вероятно, пытались постичь закономерности окружающей их действительности.  Земноводные и пресмыкающиеся Спасского района Нижегородской области

Земноводные и пресмыкающиеся Спасского района Нижегородской области Презентация на тему Мейоз

Презентация на тему Мейоз  Презентация на тему "Как возникла Земля" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Как возникла Земля" - скачать презентации по Биологии Женьшень. Полезное растение

Женьшень. Полезное растение Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцветные и Розоцветные

Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцветные и Розоцветные Строение и функции клетки

Строение и функции клетки Космическая биология и медицина Кондаков Сергей

Космическая биология и медицина Кондаков Сергей Задания по теме Эмбриогенез 1 и 2 часть

Задания по теме Эмбриогенез 1 и 2 часть Развитие представлений о происхождении жизни на Земле. Гипотеза Опарина-Холдейна

Развитие представлений о происхождении жизни на Земле. Гипотеза Опарина-Холдейна Лист. Внешнее строение листа

Лист. Внешнее строение листа