Содержание

- 2. Семя растения (semen) - орган семенных растений, выполняющий функции их воспроизведения, расселения и переживания неблагоприятных условий.

- 3. Число семян, образующихся на одном растении, не может превышать число семезачатков (мегаспорангиев), возникших в результате бесполого

- 4. Размеры и масса семян различны — от мелких, как пыль, у орхидей (например, у Goodyera repens

- 5. Число семян в одном плоде варьирует от сотен тыс. и даже миллионов (у некоторых орхидных) до

- 6. Тип семян определяется типом семязачатка, из которого образуется семя и его расположением. Однако в некоторых случаях

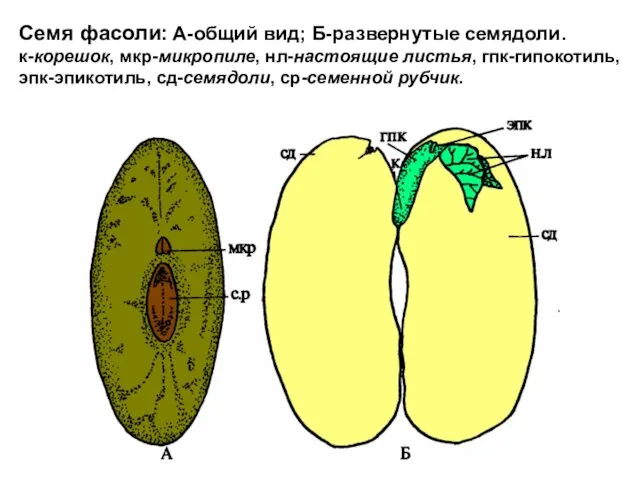

- 7. Семя фасоли: А-общий вид; Б-развернутые семядоли. к-корешок, мкр-микропиле, нл-настоящие листья, гпк-гипокотиль, эпк-эпикотиль, сд-семядоли, ср-семенной рубчик.

- 8. Семена некоторых растений имеют мясистые, обычно ярко окрашенные выросты, богатые различными питательными веществами (крахмалом, жирными маслами,

- 9. Семена с ариллусами (присемянниками) - у бересклета (Euonymus)

- 10. Семена с ариллусами (присемянниками) у медуницы (Pulmonaria)

- 11. Семя копытня (Asarum europaeum) с ариллоидом

- 12. Семя чистотела (Chelidonium majus) имеет мясистый вырост – ариллоид.

- 13. В типичном случае семя состоит из зародыша (молодого спорофита), семенной кожуры (спермодермы), и из тканей с

- 15. Дифференцированный зародыш имеет все зачатки будущего растения: ось (зародышевый стебелек), семядоли (семядольные листья), зародышевый корень. На

- 16. Зародыш двудольных растений имеет 2 семядоли, отходящие от его оси по бокам. Однако у двудольных нередко

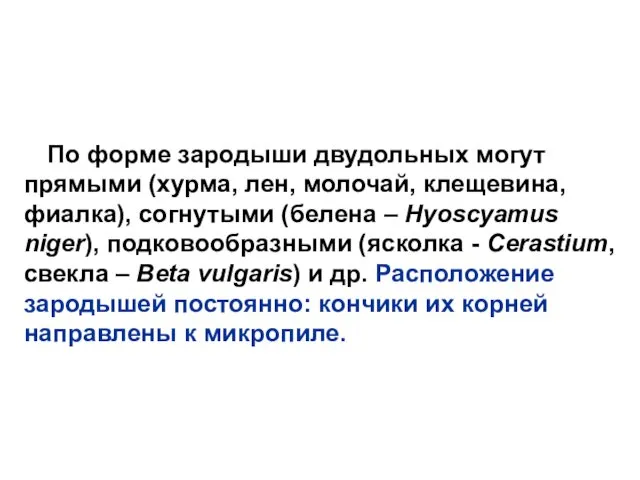

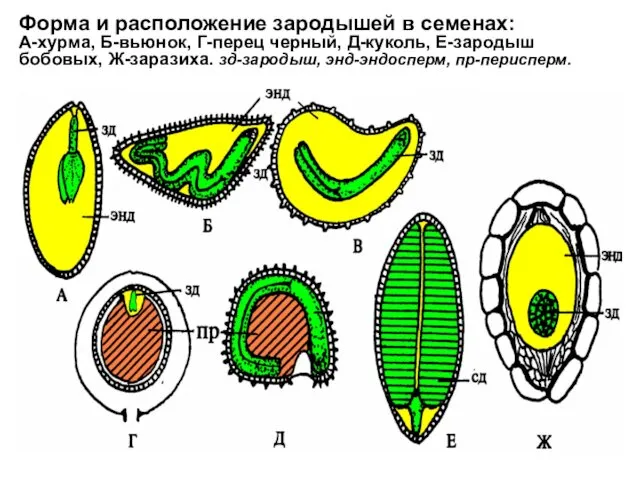

- 18. По форме зародыши двудольных могут прямыми (хурма, лен, молочай, клещевина, фиалка), согнутыми (белена – Hyoscyamus niger),

- 19. Форма и расположение зародышей в семенах: А-хурма, Б-вьюнок, Г-перец черный, Д-куколь, Е-зародыш бобовых, Ж-заразиха. зд-зародыш, энд-эндосперм,

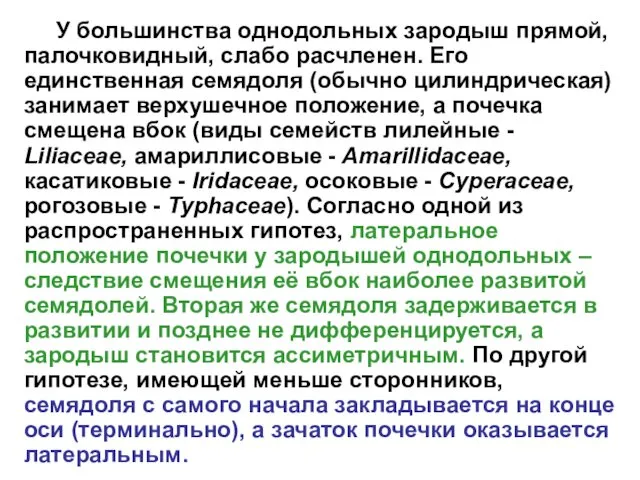

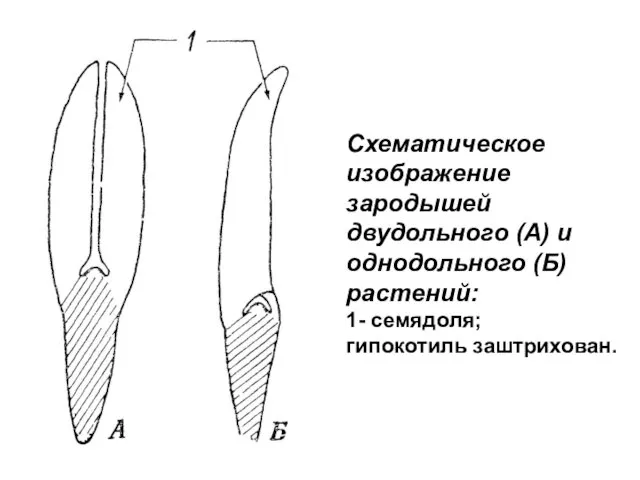

- 21. У большинства однодольных зародыш прямой, палочковидный, слабо расчленен. Его единственная семядоля (обычно цилиндрическая) занимает верхушечное положение,

- 22. Схематическое изображение зародышей двудольного (А) и однодольного (Б) растений: 1- семядоля; гипокотиль заштрихован.

- 23. Существует мнение, что возникновение односемядольности в процессе эволюции связано с общим упрощением строения и сокращением онтогенеза.

- 24. Строение зерновки пшеницы: 1 - околоплодник сросшийся с кожурой; 2 - эндосперм; 3 - алейроновый слой;

- 25. С противоположной от щитка стороны находится небольшой вырост – эпибласт. Эпибласт трактуют как недоразвившуюся вторую семядолю.

- 26. Недифференцированные, или недоразвитые зародыши не имеют зачатков основных вегетативных органов. Дальнейшее развитие и увеличение размеров таких

- 27. Как у однодольных, так и у двудольных растений наблюдаются 3 типа семян по признаку наличия или

- 28. Строение семян: 1 — чёрного перца (с эндоспермом и периспермом); 2 — куколя (с периспермом); 3

- 29. Семена с эндоспермом бывают у двудольных и однодольных растений [двудольные – ясень (Fraxinus), липа, хурма, клещевина,

- 30. Cемена с эндоспермом и периспермом. Зародыш маленький, его окружает тонкий слой эндосперма, а под семенной кожурой

- 31. Семена с периспермом, но без эндосперма имеются только у двудольных. Эндосперм в зрелых семенах поглощается полностью,

- 32. Для более быстрого проращивания семян культурных растений применяют стратификацию и скарификацию. Стратификация – выдерживание семян во

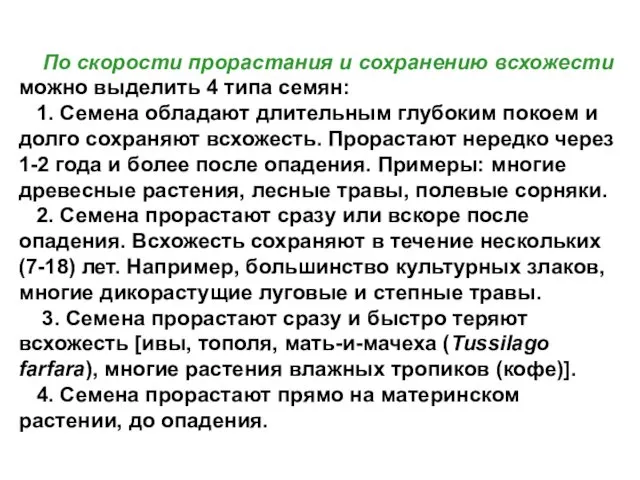

- 33. По скорости прорастания и сохранению всхожести можно выделить 4 типа семян: 1. Семена обладают длительным глубоким

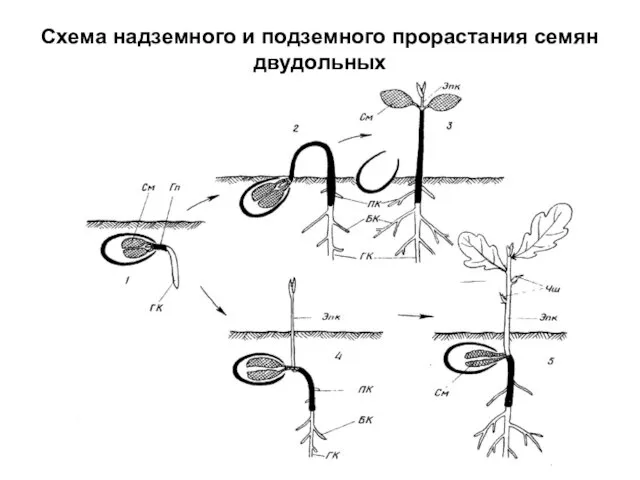

- 34. Схема надземного и подземного прорастания семян двудольных

- 35. В процессе прорастания семян помимо роста и смены функций зародышевых органов, происходит также новообразование органов. На

- 38. Скачать презентацию

Метаморфоз гусеницы в бабочку в домашних условиях

Метаморфоз гусеницы в бабочку в домашних условиях Тип Плоские черви. Печеночный сосальщик. Многообразие плоских паразитических червей (глисты, гельминты).

Тип Плоские черви. Печеночный сосальщик. Многообразие плоских паразитических червей (глисты, гельминты). Бактерії. Хто такі бактерії

Бактерії. Хто такі бактерії Связи между организмами в сообществе

Связи между организмами в сообществе Сложное поведение ракообразных

Сложное поведение ракообразных Животные в движении

Животные в движении Презентация на тему Дикие кошки

Презентация на тему Дикие кошки Газообмін та транспорт газів

Газообмін та транспорт газів Презентация на тему "Вирусы в нашей жизни" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Вирусы в нашей жизни" - скачать презентации по Биологии Рыбы

Рыбы Усложнение животных в процессе эволюции

Усложнение животных в процессе эволюции Биология насекомых. (Лекция 2)

Биология насекомых. (Лекция 2) Пищеварительная система человека: строение, значение, функции

Пищеварительная система человека: строение, значение, функции Мы в букет собрали маки жаркие, Мы в букет собрали маки жаркие, Много незабудок голубых, А потом цветов нам стало жалко, Снова в зе

Мы в букет собрали маки жаркие, Мы в букет собрали маки жаркие, Много незабудок голубых, А потом цветов нам стало жалко, Снова в зе Гречиха посевная

Гречиха посевная Стійкість до важких металів

Стійкість до важких металів Презентация на тему "Путешествие по стране Птиц" - скачать бесплатно презентации по Биологии

Презентация на тему "Путешествие по стране Птиц" - скачать бесплатно презентации по Биологии скорпионы

скорпионы Углерод и его соединения

Углерод и его соединения Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом

Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом Презентация на тему "Сообщества. Экосистемы" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Сообщества. Экосистемы" - скачать презентации по Биологии Внутренняя среда организма _

Внутренняя среда организма _ Кровеносная система

Кровеносная система  Мамонты

Мамонты Обмен веществ в организме

Обмен веществ в организме Разнообразие живого

Разнообразие живого 05.1 Стрекающие

05.1 Стрекающие Птицы Первомайского района

Птицы Первомайского района