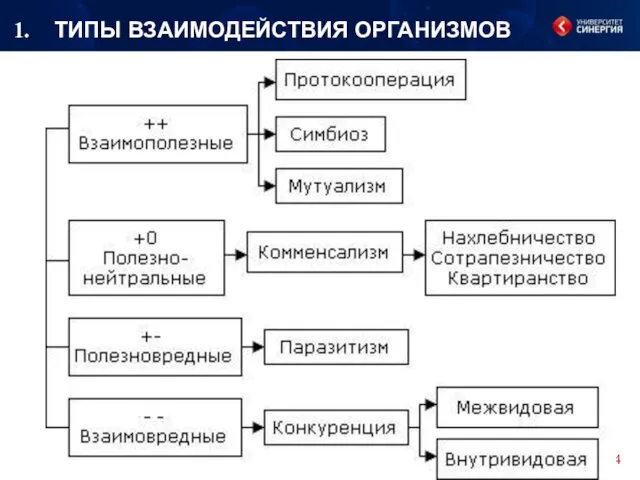

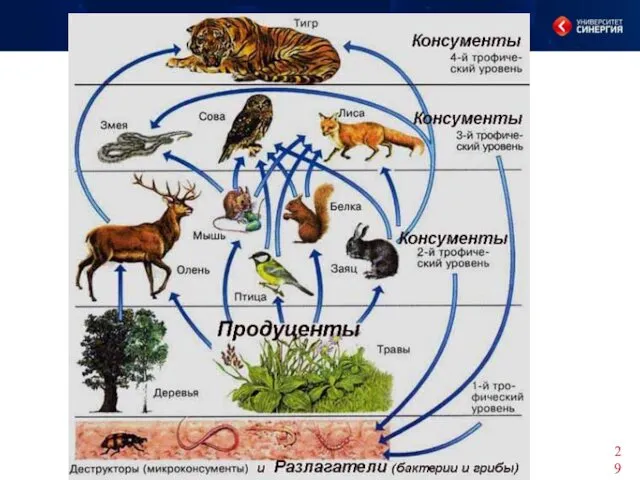

Все живые организмы связаны между собой и не могут существовать отдельно

друг от друга, образуя биоценоз, включающий в себя растения, животных и микроорганизмы. Компоненты окружающей биоценоз среды (атмосфера, гидросфера и литосфера) образуют биотоп Живые организмы и среда их обитания образуют единый природный комплекс — экологическую систему.

Постоянный обмен энергией, веществом и информацией между биоценозом и биотопом формирует из них совокупность, функционирующую как единое целое — биогеоценоз.

Биогеоценоз является устойчивой саморегулирующейся экологической системой, в которой органические компоненты (животные, растения) неразрывно связаны с неорганическими (воздух, вода, почва) и представляет собой минимальную составную часть биосферы.

Термин "биоценоз" ввёл немецкий зоолог и ботаник К. Мёбиус в 1877 году для описания всех организмов, заселяющих определённую территорию и их взаимоотношений.

Концепция биотопа была выдвинута немецким зоологом Э. Геккелем в 1899 году, а сам термин "биотоп" ввёл в 1908 году профессор Берлинского зоологического музея Ф. Даль.

Термин "биогеоценоз" в 1942 году ввёл российский геоботаник, лесовод и географ В. Сукачёв.

2. ЗАКОНЫ И СЛЕДСТВИЯ ПИЩЕВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Тигры. Научное описание

Тигры. Научное описание Накопление загрязняющих веществ в пищевых цепях

Накопление загрязняющих веществ в пищевых цепях  Презентация на тему "Невероятные факты о животных" - скачать бесплатно презентации по Биологии

Презентация на тему "Невероятные факты о животных" - скачать бесплатно презентации по Биологии Иммунитет Виды иммунитета

Иммунитет Виды иммунитета  Будова вуха, слухового та стато-кінетичного аналізаторів

Будова вуха, слухового та стато-кінетичного аналізаторів Презентация по биологии Органы чувств. Анализаторы

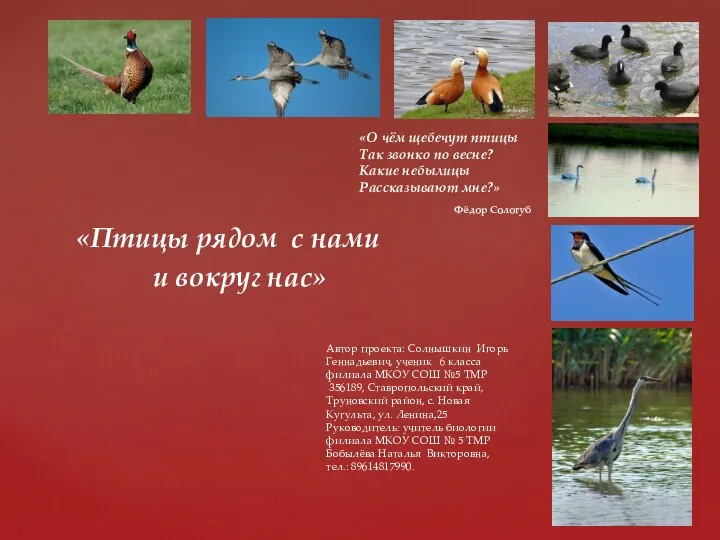

Презентация по биологии Органы чувств. Анализаторы Птицы рядом с нами и вокруг нас

Птицы рядом с нами и вокруг нас НЕКЛЕТОЧНЫЕ ФОРМЫ ЖИЗНИ

НЕКЛЕТОЧНЫЕ ФОРМЫ ЖИЗНИ Биологиялық ырғақтар

Биологиялық ырғақтар Мастер-класс по теме: Метапредметные связи на уроках биологии

Мастер-класс по теме: Метапредметные связи на уроках биологии Возникновение и развитие жизни на Земле

Возникновение и развитие жизни на Земле Дополнительный_материал_09.06_24.01.2022_ef804d7e

Дополнительный_материал_09.06_24.01.2022_ef804d7e Тема урока: «Космическая роль зеленых растений. Решение задач с экологическим содержанием.»

Тема урока: «Космическая роль зеленых растений. Решение задач с экологическим содержанием.» Спланхнология

Спланхнология Презентация на тему Животные истребленные человеком

Презентация на тему Животные истребленные человеком  Биологиялық ырғақтар

Биологиялық ырғақтар Презентация на тему Строение и функции кожи

Презентация на тему Строение и функции кожи  Презентация на тему "Селекція" - скачать бесплатно презентации по Биологии

Презентация на тему "Селекція" - скачать бесплатно презентации по Биологии Биология – это комплекс наук, изучающих закономерности развития и жизнедеятельности живых систем, причины их многообразия и прис

Биология – это комплекс наук, изучающих закономерности развития и жизнедеятельности живых систем, причины их многообразия и прис Вомбати

Вомбати Спостереження за поведiнкою тварин

Спостереження за поведiнкою тварин Секреты здорового питания

Секреты здорового питания  Сравнительная морфология живых организмов

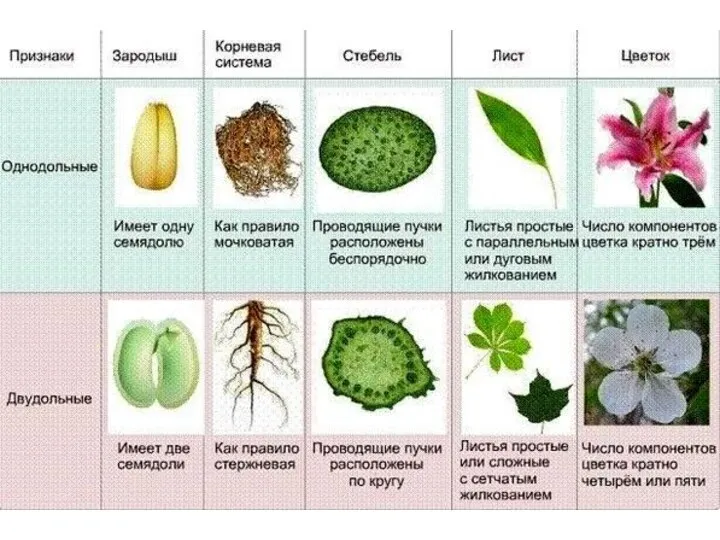

Сравнительная морфология живых организмов Семейства двудольных и однодольных

Семейства двудольных и однодольных Питание бактерий, грибов и животных

Питание бактерий, грибов и животных АНАТОМИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ

АНАТОМИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ  Сердце – главный орган кровеносной системы

Сердце – главный орган кровеносной системы Цветоведение

Цветоведение