Содержание

- 2. Симбиоз + + клубеньковые бактерии на корнях бобовых

- 3. Симбиоз + + Лишайник: симбиоз гриба и водоросли

- 4. Симбиоз + + гриба и дерева микориза

- 5. Опылители фикусов – небольшие (1–2 мм длиной) осы из семейства агаонид (Agaonidae) весь жизненный цикл которых

- 6. Один из наиболее известных представителей фикусов – инжир (Ficus carica) – небольшое, до 10 м высотой,

- 7. Не сумев отложить яички, самки бластофаг покидают фиги и отправляются на поиски новых сикониев. Часть из

- 8. У некоторых других фикусов, например у африканского сикомора (Ficus syco-mora), все три типа цветков – мужские,

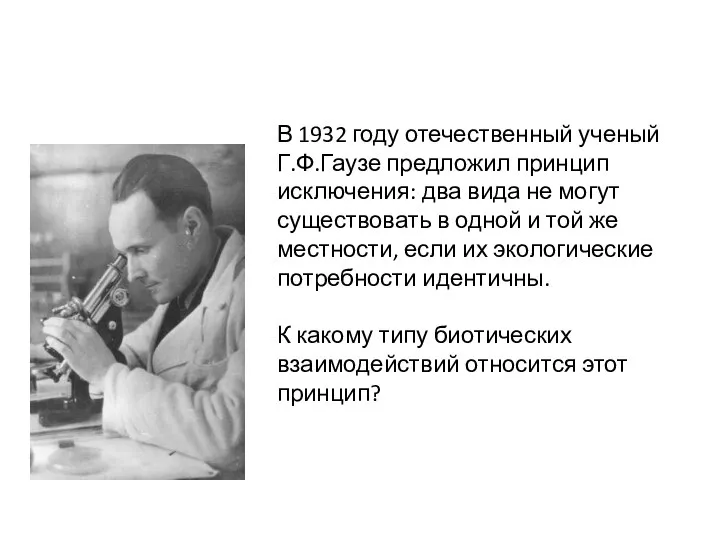

- 10. В 1932 году отечественный ученый Г.Ф.Гаузе предложил принцип исключения: два вида не могут существовать в одной

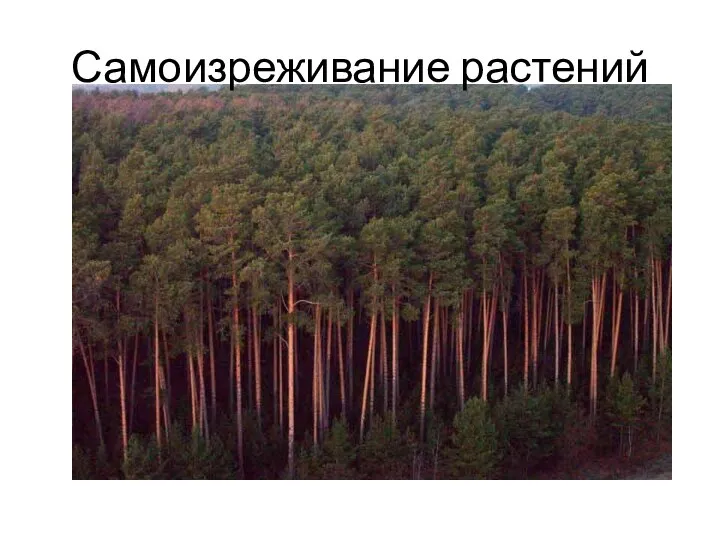

- 12. Самоизреживание растений

- 13. Внутривидовая конкуренция

- 14. каннибализм

- 15. С.Дали "Осенний каннибализм"

- 17. Скачать презентацию

Симбиоз + + клубеньковые бактерии на корнях бобовых

Симбиоз + + клубеньковые бактерии на корнях бобовых

Симбиоз + + Лишайник: симбиоз гриба и водоросли

Симбиоз + + Лишайник: симбиоз гриба и водоросли

Симбиоз + + гриба и дерева

микориза

Симбиоз + + гриба и дерева

микориза

Опылители фикусов – небольшие (1–2 мм длиной) осы из семейства агаонид

Опылители фикусов – небольшие (1–2 мм длиной) осы из семейства агаонид

весь жизненный цикл которых связан с развитием соцветий фикусов. В свою очередь, у этих растений развиваются особые цветки, а иногда и специализированные соцветия, единственное назначение которых – служить кормом и, так сказать, инкубатором для развивающихся личинок агаонид.

Один из наиболее известных представителей фикусов – инжир (Ficus carica) – небольшое, до

Один из наиболее известных представителей фикусов – инжир (Ficus carica) – небольшое, до

Опыляют инжир агаониды из рода бластофага (Blastophaga psenes). Весной в перезимовавших каприфигах появляются из куколок молодые осы. Самцы бластофаг бескрылы, их единственная задача – здесь же, в каприфиге, оплодотворить самок. После этого они погибают, а оплодотворенные самки выбираются наружу и отправляются на поиски молодых весенних каприфиг. Разыскав соцветие, самка проникает в него через узкое отверстие и откладывает в завязи галловых цветов яички. Вышедшие из них личинки питаются тканями завязи, развиваются и окукливаются. Молодые осы выходят наружу к моменту образования соцветий-фиг. Оплодотворенные самки покидают свой дом и, пролезая через выходное отверстие, собирают на себя пыльцу от растущих около выхода тычиночных цветков. Выйдя на свет, осы начинают искать новые сиконии, чтобы отложить туда яйца, и при этом залезают не только в образовавшиеся к тому времени новые, летние, каприфиги, но и в фиги – соцветия с «нормальными» женскими цветами. Отложить в них яички они не могут – длинный столбик таких цветков превышает длину яйцеклада бластофаг, зато оставляют на их рыльцах пыльцу. В опыленных цветках развиваются семена и формируются мелкие плодики, а сам сиконий-фига развивается в мясистый сочный плод инжира – винную ягоду.

Не сумев отложить яички, самки бластофаг покидают фиги и отправляются на

Не сумев отложить яички, самки бластофаг покидают фиги и отправляются на

Инжир – древнее культурное растение, его возделывали еще в Древней Греции. На культурных формах инжира образуются только сиконии-фиги, из которых впоследствии развиваются нужные людям плоды. Но, чтобы добиться плодоношения, уже древним садоводам приходилось подвешивать рядом с культурными растениями ветви дикого инжира с каприфигами. Из них выходили осы, которые и опыляли соцветия инжира. Такой прием называют капрификацией и в ряде случаев используют до сих пор, хотя сейчас шире распространены самоопыляющиеся сорта инжира.

У некоторых других фикусов, например у африканского сикомора (Ficus syco-mora), все три типа

У некоторых других фикусов, например у африканского сикомора (Ficus syco-mora), все три типа

Вот такие удивительные отношения между фикусами и агаонидами выработались в течение длительного периода их совместной эволюции.

Из опыленных цветов фикусов развиваются плоды, которыми питаются многие птицы и животные. Именно с их помощью попадают семена на землю или на другие растения.

В 1932 году отечественный ученый Г.Ф.Гаузе предложил принцип исключения: два вида

В 1932 году отечественный ученый Г.Ф.Гаузе предложил принцип исключения: два вида

Самоизреживание растений

Самоизреживание растений

Внутривидовая конкуренция

Внутривидовая конкуренция

каннибализм

каннибализм

С.Дали "Осенний каннибализм"

С.Дали "Осенний каннибализм"

Дыхательная система человека

Дыхательная система человека Как правильно ухаживать за зубами

Как правильно ухаживать за зубами  Презентация на тему "Тип Пластинчатые, тип Губки" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Тип Пластинчатые, тип Губки" - скачать презентации по Биологии Презентация на тему "Плесневые грибы и дрожжи" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Плесневые грибы и дрожжи" - скачать презентации по Биологии Маленький орган с огромным значением Щитовидная железа является самой крупной железой внутренней секреции, её нормальная м

Маленький орган с огромным значением Щитовидная железа является самой крупной железой внутренней секреции, её нормальная м Головной мозг. Обобщение и актуализация знаний

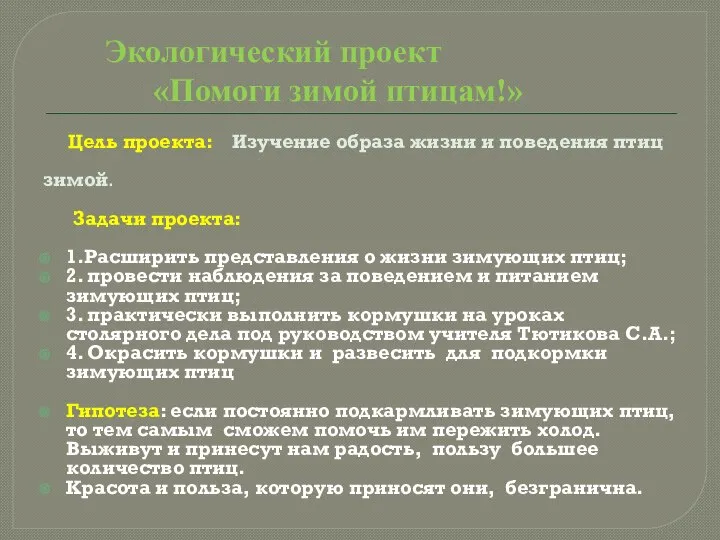

Головной мозг. Обобщение и актуализация знаний 20180611_ekologich._proektpomogi_zimoy_ptitsam_itogi

20180611_ekologich._proektpomogi_zimoy_ptitsam_itogi Алғашқы аңдар клас тармаға

Алғашқы аңдар клас тармаға Автор презентации: Фоменко Наталья Владимировна, учитель начальных классов Автор презентации: Фоменко Наталья Владимировна, учит

Автор презентации: Фоменко Наталья Владимировна, учитель начальных классов Автор презентации: Фоменко Наталья Владимировна, учит Бабочки. Викторина

Бабочки. Викторина Презентация на тему "Зрительный анализатор и гигиена зрения" - скачать бесплатно презентации по Биологии

Презентация на тему "Зрительный анализатор и гигиена зрения" - скачать бесплатно презентации по Биологии Размножение растений

Размножение растений Презентация на тему Экосистема озера

Презентация на тему Экосистема озера  Тема урока: Тип Плоские черви. Белая планария.

Тема урока: Тип Плоские черви. Белая планария. Кошки и собаки

Кошки и собаки Онтофилогенетические закономерности развития эволюции систем органов

Онтофилогенетические закономерности развития эволюции систем органов Презентация на тему Живые клетки

Презентация на тему Живые клетки Виртуальная экскурсия обобщения темы Основные процессы жизнедеятельности растений

Виртуальная экскурсия обобщения темы Основные процессы жизнедеятельности растений Різноманітність грибів

Різноманітність грибів Семейство Росянковые (d roseráceae)

Семейство Росянковые (d roseráceae) Значение живых организмов в природе

Значение живых организмов в природе Презентация на тему "Пингвины" - скачать бесплатно презентации по Биологии

Презентация на тему "Пингвины" - скачать бесплатно презентации по Биологии Многообразие земноводных

Многообразие земноводных Тип Хордовые. Класс Ланцетники

Тип Хордовые. Класс Ланцетники Синтетическая теория эволюции

Синтетическая теория эволюции Imunitātes veidi

Imunitātes veidi Электронная микроскопия

Электронная микроскопия Семейство зайцев

Семейство зайцев