6. Энергетическая классификация экосистем. Концепция продуктивности экосистемы. Чистая, валовая, первичная, вторичная

продукция и продуктивность

Уровни производства органического вещества

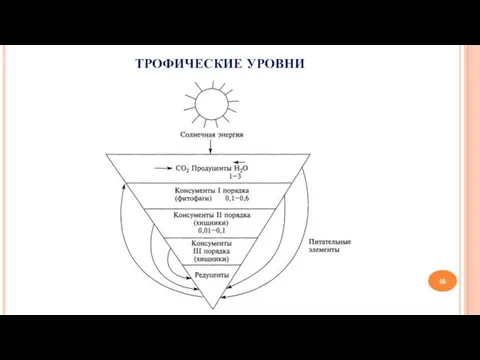

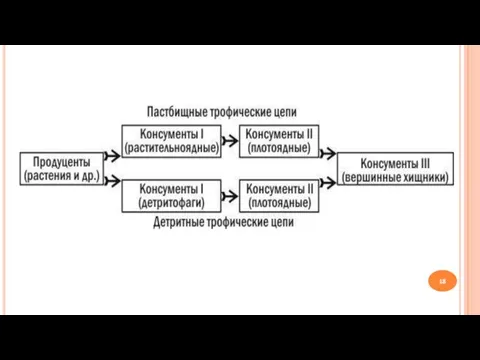

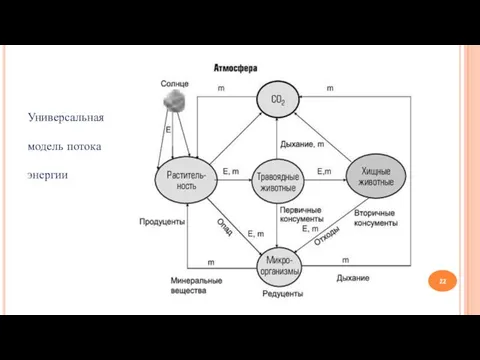

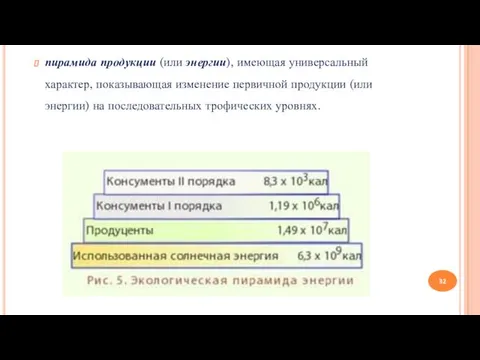

Различают разные уровни продуцирования, на которых создается первичная и вторичная продукция. Органическая масса, создаваемая продуцентами в единицу времени, называется первичной продукцией, а прирост за единицу времени массы консументов вторичной продукцией.

Первичная продукция подразделяется на валовую и чистую продукцию.

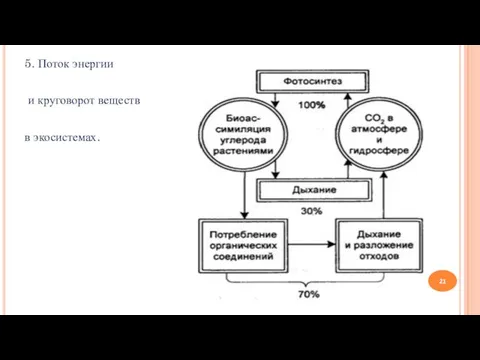

Валовая первичная продукция это общая масса валового органического вещества, создаваемая растением в единицу времени при данной скорости фотосинтеза, включая и траты на дыхание.

Растения тратят на дыхание от 40 до 70% от валовой продукции. Та часть валовой продукции, которая не израсходована «на дыхание», называется чистой первичной продукцией: она представляет собой величину прироста растений и именно эта продукция потребляется консументами и редуцентами.

Вторичная продукция не делится уже на валовую и чистую, так как консументы и редуценты, т. е. все гетеротрофы, увеличивают свою массу за счет первичной продукции, т. е. используют ранее созданную продукцию.

Рассчитывают вторичную продукцию отдельно для каждого трофического уровня, так как она формируется за счет энергии, поступающей с предшествующего уровня.

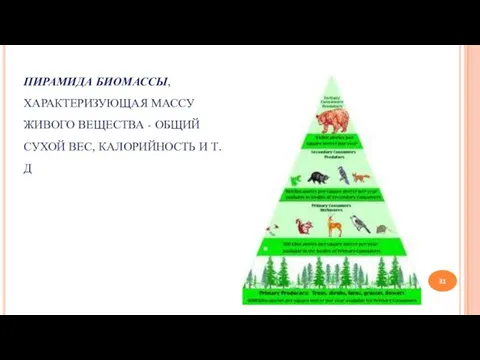

Все живые компоненты экосистемы продуценты, консументы и редуценты составляют общую биомассу («живой вес») сообщества в целом или его отдельных частей, тех или иных групп организмов. Биомассу обычно выражают через сырой и сухой вес, но можно выражать и в энергетических единицах в калориях, джоулях и т. п., что позволяет выявить связь между величиной поступающей энергии и, например, средней биомассой.

В стабильных сообществах практически вся продукция тратится в трофических сетях, и биомасса остается постоянной.

Крупные нефтяные катастрофы и их экологические последствия

Крупные нефтяные катастрофы и их экологические последствия Всероссийская акция спасем лес

Всероссийская акция спасем лес Вторая жизнь ненужным вещам

Вторая жизнь ненужным вещам Основные экологические проблемы современности. Загрязнение и истощение почвы

Основные экологические проблемы современности. Загрязнение и истощение почвы Автомобиль как источник химического загрязнения атмосферы

Автомобиль как источник химического загрязнения атмосферы Стань другом природы

Стань другом природы Эколого-хозяйственная оценка территории

Эколого-хозяйственная оценка территории Экологический проект #SVALKIНЕТ

Экологический проект #SVALKIНЕТ Техногенная нагрузка на окружающую среду в Белозерском районе Вологодской области

Техногенная нагрузка на окружающую среду в Белозерском районе Вологодской области Экологический атлас бассейна озера Байкал (2)

Экологический атлас бассейна озера Байкал (2) Измерение показателей воздушной среды цифровой лабораторией

Измерение показателей воздушной среды цифровой лабораторией Основные абиотические факторы в водных экосистемах

Основные абиотические факторы в водных экосистемах Двигатели внутреннего сгорания. История создания. Принцип работы. КПД. Влияние на экологию

Двигатели внутреннего сгорания. История создания. Принцип работы. КПД. Влияние на экологию Экологическое право

Экологическое право Воздушный шар. Радость, несущая беду

Воздушный шар. Радость, несущая беду ХIV Международная научно-практическая конференция Проблемы устойчивого развития и эколого-экономической безопасности регионов

ХIV Международная научно-практическая конференция Проблемы устойчивого развития и эколого-экономической безопасности регионов Система утилизации отходов

Система утилизации отходов Экологическая станция

Экологическая станция Книга природы родного края. Заповедник Лосиный остров

Книга природы родного края. Заповедник Лосиный остров What is e-waste?

What is e-waste? Қазақстан ның өзендері тақырыбына өткізген сабағым: Сабақтың мақсаты: а) білімділік:қазақстан өзендеріне талдау жасай отырып

Қазақстан ның өзендері тақырыбына өткізген сабағым: Сабақтың мақсаты: а) білімділік:қазақстан өзендеріне талдау жасай отырып Парк Юбилейный город Россошь

Парк Юбилейный город Россошь Среды обитания организмов. Приспособленность к среде обитания

Среды обитания организмов. Приспособленность к среде обитания Полярно-альпийский ботанический сад-институт

Полярно-альпийский ботанический сад-институт Предложения по развитию сотрудничества в направлении улучшения качества атмосферного воздуха

Предложения по развитию сотрудничества в направлении улучшения качества атмосферного воздуха Альтернативні джерела енергії

Альтернативні джерела енергії Сколько живет мусор

Сколько живет мусор Социальный проект Елки-палки

Социальный проект Елки-палки