Содержание

- 2. Западная философия XX века 1. Эволюция позитивизма 2. Неотомизм 3. Герменевтика 4. Постмодернизм

- 3. Основные направления западной философии XX века Экзистенциализм Позитивизм и неопозитивизм Структурализм Неотомизм Герменевтика Психоанализ

- 4. Основные направления западной философии 1. Философские школы сциентистского направления. Разрабатываются мировоззренческие проблемы науки, формируется миропонимание тех

- 5. 2. Философские школы деятельностного направления Формируется мировоззрение тех масс населения, которые связывают будущее с успешным решением

- 6. 3. Направление созерцательно-истолковывающее (герменевтика, структурализм, постмодернизм) Строятся теории истолкования культурного текста

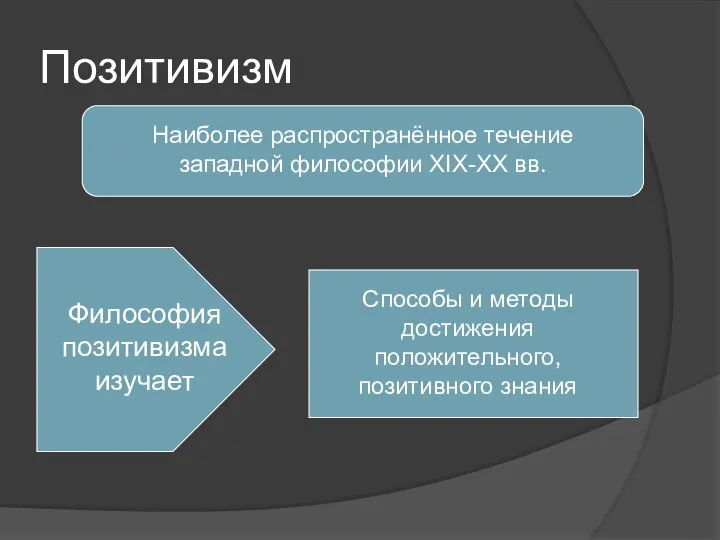

- 7. Позитивизм Наиболее распространённое течение западной философии XIX-XX вв. Философия позитивизма изучает Способы и методы достижения положительного,

- 8. периоды позитивизма: 1. Классический позитивизм 2. Эмпириокритицизм 3. Логический позитивизм (неопозитивизм) 4. Постпозитивизм

- 9. КЛАССИЧЕСКИЙ ПОЗИТИВИЗМ Философия должна исследовать лишь факты, освободиться от любой оценочной роли

- 10. ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ Критика с позиций опыта

- 11. ЛОГИЧЕСКИЙ ПОЗИТИВИЗМ (НЕОПОЗИТИВИЗМ) Идея о том, что для познания мира необходимы наблюдаемые доказательства

- 12. ПОСТПОЗИТИВИЗМ Критическое отношение к учениям, которые были развиты в рамках неопозитивизма

- 13. Метафизическая редукция всего познания к познанию явлений Номинализм Индетерминизм Отрицание объективной закономерности мира Основные постулаты позитивизма

- 14. Позитивизм складывается в середине XIX в., после победы буржуазии в борьбе за политическую власть. Западноевропейская буржуазия

- 15. Первый этап позитивизма представлен учениями О. Конта, Г. Спенсера, Д.С. Милля Конт Огюст (1798 — 1857),

- 16. Закон трех стадий «Человеческий дух по самой природе своей, , в каждом из своих исследований пользуется

- 17. «Положительная философия может служить единственной твердой основой для социальной реорганизации, которая должна прекратить то состояние кризиса,

- 18. «Идеи управляют и переворачивают мир». «Мне не нужно доказывать, что миром управляют и двигают идеи, или,

- 19. В ходе истории происходит последовательная смена трех состояний человеческих умов. Теологической стадии соответствовал режим наследственных феодальных

- 20. Милль Джон Стюарт (1806 — 1873), английский философ- позитивист, экономист и общественный деятель. Наиболее значительная работа

- 21. Исходя из агностицизма Юма, Милль считает, что доказать существование внешнего мира невозможно; но в равной мере

- 22. Задача науки, по Миллю, — индуктивное упорядочение единичных явлений для выявления законов природы. В центре внимания

- 23. Милль высказывает сомнения в достоверности человеческого познания. Знание, полученное через ощущения, несовершенно; знание, добытое методами индукции,

- 24. Спенсер Герберт (1820 - 1903), английский философ и социолог, один из родоначальников позитивизма. Главный труд (1896

- 25. «Споры материалистов и спиритуалистов не более как война слов, обе стороны равно нелепы, потому что обе

- 26. В эволюции Спенсер выделяет следующие моменты: * интеграцию (переход от бессвязности к связности); * дифференциацию (переход

- 27. «Различные части социального организма, подобно различным частям индивидуального организма, борются между собой за пищу и получают

- 28. Следующий этап в развитии позитивизма (так называемый второй позитивизм, махизм, или эмпириокритицизм) связан с творчеством Эрнста

- 29. Мах открыл и исследовал специфический волновой процесс, впоследствии получивший название ударной волны. В этой области именем

- 30. Главная философская работа «Анализ ощущений и отношение физического к психическому» (1896) «Вещь, тело, материя суть не

- 31. Мах называет ощущения «элементами мира». «Элементы мира», подразделяются им на физические и психические. Эти элементы -

- 32. Махисты утверждают, что между физическими и психическими «элементами» существует неразрывная связь, так что не может быть

- 33. Мах утверждал, что наука не должна содержать ничего, кроме описания. «Дает ли описание все, что требует

- 34. В отличие от классического позитивизма Конта и Спенсера, неопозитивизм видит задачу философии не в систематизации специально

- 35. Первым, главным вариантом неопозитивизма является логистический позитивизм. У его истоков стояли Джордж Эдуард Мур (1873-1958), Бертран

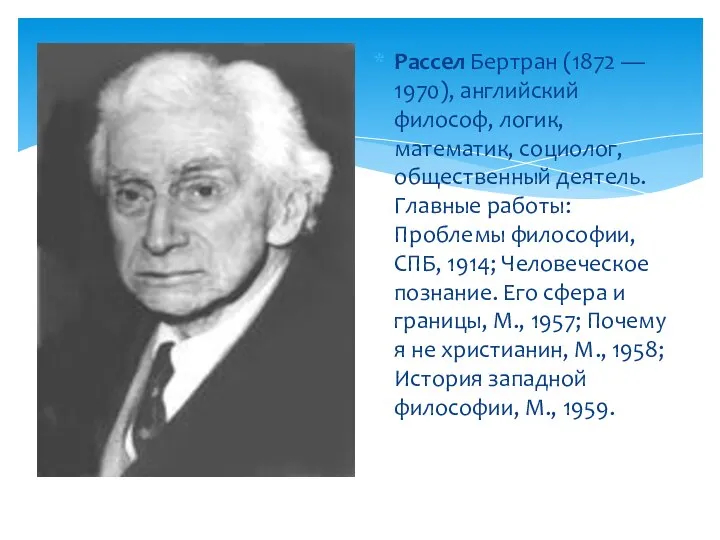

- 36. Рассел Бертран (1872 — 1970), английский философ, логик, математик, социолог, общественный деятель. Главные работы: Проблемы философии,

- 37. Задача философии, по Расселу, заключа- ется не в том, чтобы открывать факты или строить обобщения о

- 38. В 20-е гг. Рассел предложил концепцию «нейтрального монизма». Предлагая изъять из научного обращения категории сознания, субъекта,

- 39. Витгенштейн Людвиг (1889 — 1951), австрийский философ и логик. С 1929 жил в Англии, профессор Кембриджского

- 40. Витгенштейн выдвинул программу построения искусственного «логически совершенного», «идеального» языка, имеющего в качестве прообраза язык классической математической

- 41. В дальнейшем, в работе (опубликованной посмертно) — «Философские исследования» (1953), Витгенштейн утверждает, что язык служит не

- 42. Идеи Рассела и Витгенштейна были продолжены Венским кружком, который стал идейным и организационным центром логического позитивизма.

- 43. Р. Карнап заострил вопрос о «невозможности» философии в ее «традиционном» значении. В известной работе «Преодоление метафизики

- 44. Вспомнив о кантовском делении высказываний на аналитические и синтетические, априорные и апостериорные, Карнап предложил учитывать различие

- 45. Почему же философские предложения — псевдопредложения? Карнап указывает на три причины: 1) либо дело в том,

- 46. Псевдопредложения возникают также вследствие того, что термины, сами по себе не вызывающие каких-либо возражений, соединяются посредством

- 47. В ходе эволюции логического позитивизма на первый план выдвигались концепции верификации, физикализма и конвенционализма. Р.Карнап, в

- 48. Кризис «антиметафизической» программы неопозитивизма привел к тому, что в 60-е гг. XX в. начался процесс формирования

- 49. Карл Раймунд Поппер (1902-1994) — британский философ и социолог. До 1937 г. жил в Вене, в

- 50. Поппер по-новому ставит проблему разграничения научного и ненаучного знания. Если в неопозитивизме основой такого разграничения была

- 51. «Я не думаю, что мы вообще делаем индуктив- ные обобщения, т. е. начинаем с наблюдений и

- 52. «С точки зрения науки не имеет значения, получили ли мы свои теории в результате скачка к

- 53. Поппер отрицает существование социальных законов, а потому и возможности предсказания будущего. «Вера в историческую необходимость является

- 54. Томас Сэмуэл Кун (1922-1996) — американский историк и философ, был одним из лидеров западной философии. В

- 55. Вместо образа науки как единой системы Кун предлагает рассматривать науку как деятельность научных сообществ. У каждого

- 56. «Под парадигмой я подразумеваю признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного времени дает научному сообществу

- 57. Парадигма у Куна включает: символические обозначения и формализованные конструкции, принимаемые сообществом ученых; «метафизические», общеметодологические представления; принятые

- 58. Кун предложил концепцию истории науки, которая включает следующие этапы: «нормальная наука» (период господства определенной парадигмы), «научная

- 59. В период революционных преобразований происходит отказ от значительной части ранее признанного и обоснованного знания (фактов, методов,

- 60. ФИЛОСОФИЯ ПОЗИТИВИЗМА ВСЕГДА ТРЕБОВАЛА МЫСЛИТЬ ЯСНО, РАЗУМНО, РАЦИОНАЛЬНО, МАКСИМАЛЬНО АРГУМЕНТИРОВАНО И ДОКАЗАТЕЛЬНО, С УЧЕТОМ ВСЕХ ТОНКОСТЕЙ

- 61. Основоположник позитивизма Огюст Конт (1798-1857) – французский мыслитель, основоположник позитивизма. «Знать – чтобы предвидеть, предвидеть –

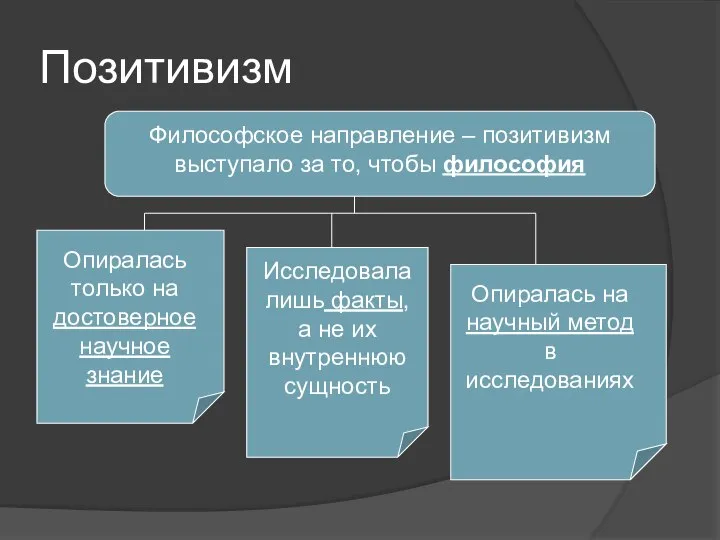

- 62. Позитивизм Философское направление – позитивизм выступало за то, чтобы философия Опиралась только на достоверное научное знание

- 63. Позитивизм Позитивизм Философия отрицания философии Каждая наука Сама себе философия, ей не нужны умозрительные принципы и

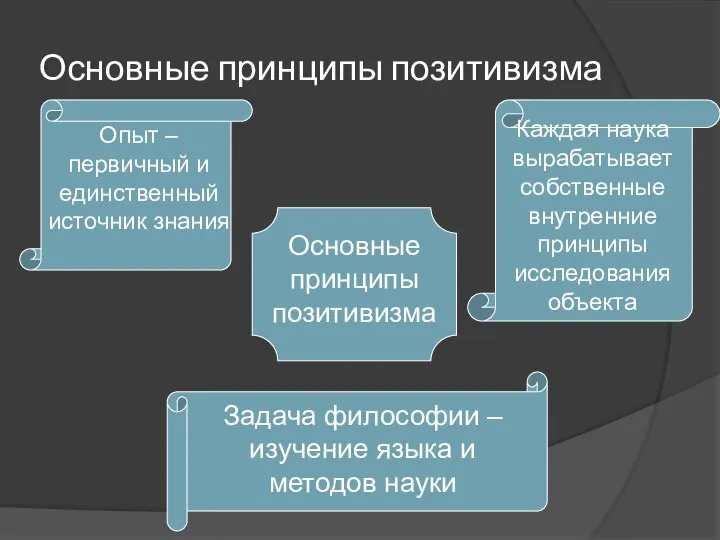

- 64. Основные принципы позитивизма Основные принципы позитивизма Опыт – первичный и единственный источник знания Каждая наука вырабатывает

- 65. Философское направление Отказывающееся рассматривать проблемы, которые нельзя доказать с помощью эксперимента Позитивизм

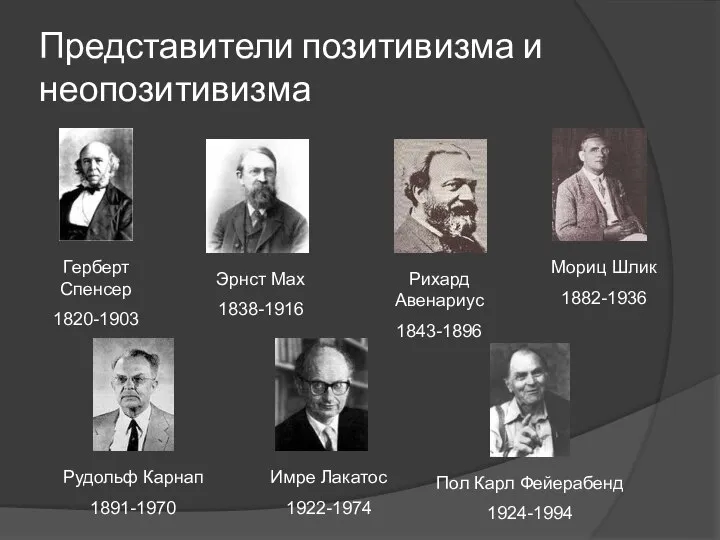

- 66. Неопозитивизм Как особое философское направление неопозитивизм получил широкое распространение в англоязычных странах Наиболее известные представители неопозитивизма

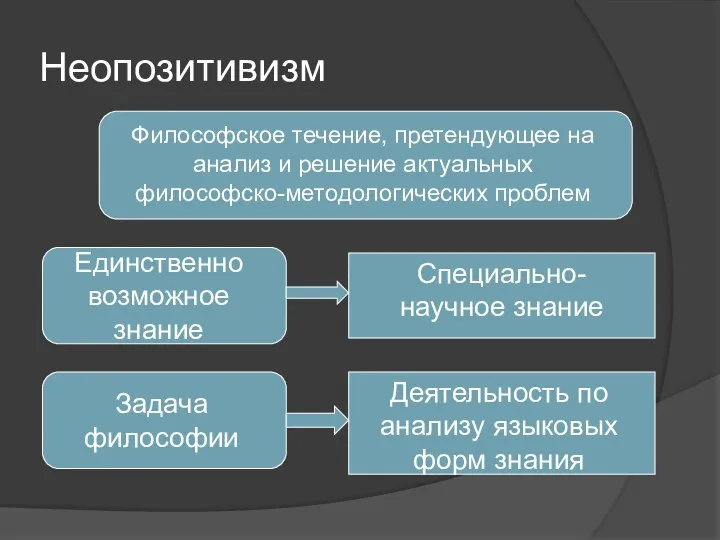

- 67. Неопозитивизм Философское течение, претендующее на анализ и решение актуальных философско-методологических проблем Единственно возможное знание Специально-научное знание

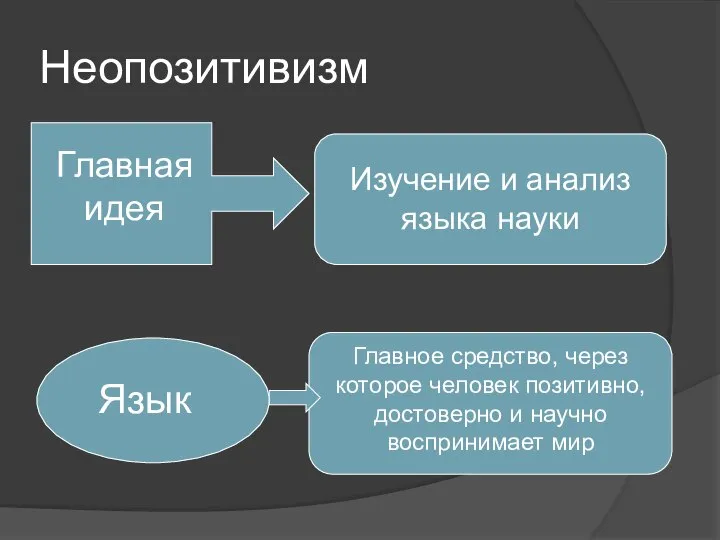

- 68. Неопозитивизм Главная идея Изучение и анализ языка науки Язык Главное средство, через которое человек позитивно, достоверно

- 69. Представители позитивизма и неопозитивизма Герберт Спенсер 1820-1903 Эрнст Мах 1838-1916 Рихард Авенариус 1843-1896 Мориц Шлик 1882-1936

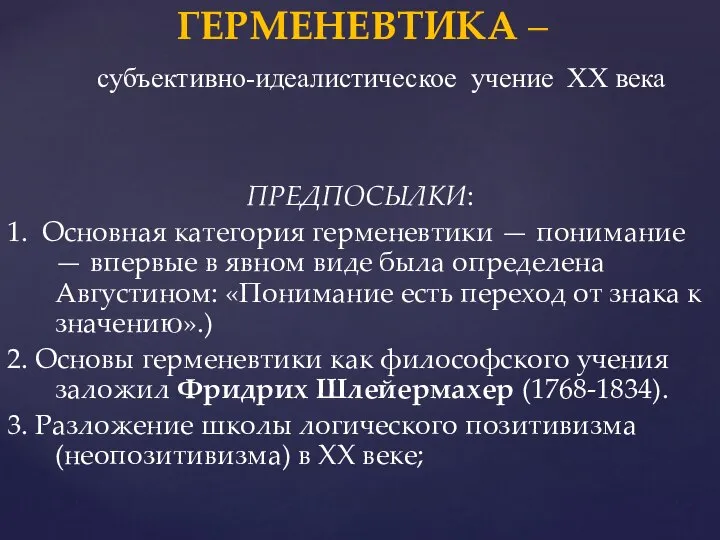

- 70. ПРЕДПОСЫЛКИ: 1. Основная категория герменевтики — понимание — впервые в явном виде была определена Августином: «Понимание

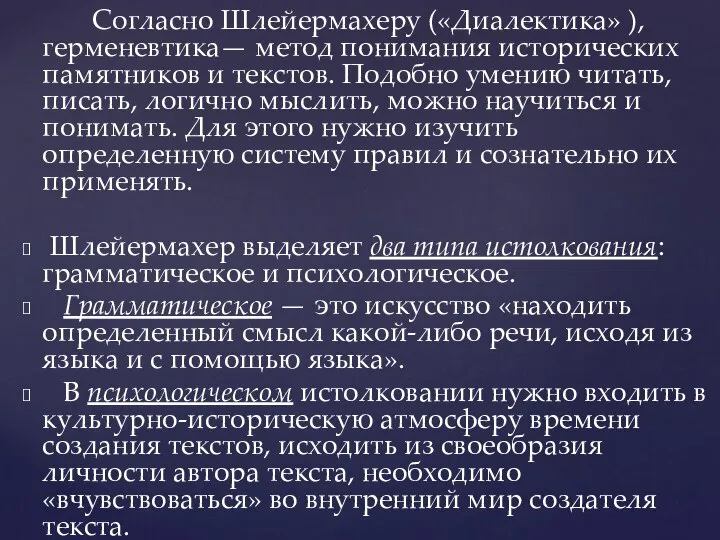

- 71. Согласно Шлейермахеру («Диалектика» ), герменевтика— метод понимания исторических памятников и текстов. Подобно умению читать, писать, логично

- 72. Шлейермахер выдвигает принцип: следует сначала понять целое, чтобы стали ясны части и элементы. Нужно, чтобы текст,

- 73. Идеи Шлейермахера продолжил Вильгельм Дильтей (1833-1911). Он противопоставляет естественнонаучное и гуманитарное знание. Выделяя два класса наук,

- 74. По Дильтею, конечная единица сознания — переживание (а не ощущение или восприятие). Жизнь — это последовательность

- 75. Ханс Георг Гадамер (1900-2002) и Поль Рикер (р. 1913) фактически отождествляют философию с герменевтикой, считая объектом

- 76. Гадамер («Истина и метод» 1960): «Бытие, которое может быть понято, есть язык». Мы можем иметь дело

- 78. По Гадамеру , подлинное понимание требует учета многих факторов: характера связи интерпретатора и текста, исторических обстоятельств,

- 79. ПРЕДПОНИМАНИЕ: «...Мы понимаем дошедший до нас текст на основании смысла ожиданий, почерпнутых из нашего собственного предварительного

- 80. Каковы источники предпонимания? Гадамер склоняется к тому, что предпонимание базируется не столько на рациональном знании, сколько

- 81. Концепция предпонимания дает возможность Гадамеру предложить решение ряда проблемных ситуаций. Одна из них — так называемый

- 82. Неотомизм Официальная философия Римской католической церкви, интерпретирован-ная в духе философии Фомы (Томазо) Аквинского (1225-1274). Фома создал

- 83. ИСТОРИЯ НЕОТОМИЗМА Первый Ватиканский собор (1869-1870) объявил философию Фомы Аквинского единственно истинной. В 1879 г. папа

- 84. Были созданы центры по разработке и пропаганде Неотомизма, среди них — Высший институт философии при Лувенском

- 85. В одном из католических учебников по философии утверждается, что философские учения последних трех столетий были в

- 86. Вера и разум. Исходная идея неотомизма — принцип гармонического единства разума и веры. Этьен Жильсон утверждал,

- 87. Неотомисты стремятся к философскому истолкованию научных данных, хорошо понимая, что старое враждебное отношение к науке наносит

- 88. Неотомисты принимают аристотелевскую концепцию четырех видов причин (материальная, формальная, действующая и целевая). Но в целом смысл

- 89. При характеристике «естественного» познания неотомисты исходят из формулы: «Истина есть соответствие между разумом и вещью». Познание

- 90. Важное значение для католической церкви и неотомизма имели решения II Ватиканского собора, который в 1962 г.

- 91. ПОСТМОДЕРНИЗМ ОСНОВАНИЯ: Кризис буржуазного образа жизни и мировоззрения к концу XX века Кризис и разложение «трех

- 93. В философии второй половины XX в. получили распространение идеи скептицизма, иррационализма, антисциентизма, пессимизма … В 80-е

- 94. От постпозитивизма к постмодернизму. В 70-е гг. в постпозитивизме распространяется идея релятивности норм научно-познавательной деятельности. Намечается

- 95. То, что названо постмодернизмом в философии, не является каким-то единым философским учением, объединенным общей программой, общими

- 96. Постструктурализм особое внимание уделяет ана- лизу текстов, что явно продолжает традиции лингвистического позитивизма и герменевтики. В

- 97. ДЕРРИДА Жак ( 1930 – 2004) французский философ, один из ведущих представителей постмодернизма. После окончания лицея

- 98. Основные положения своей философии Деррида сформулировал в работах 1960 — 1970 гг., среди которых следует выделить

- 99. Но Деррида говорит о том, что нельзя ограничиваться знаковыми структурами, нужно найти нечто, существующее до знаков

- 100. В тексте обнаруживается множество сходств и различий. «Эта игра различий в результате предполагает такие синтезы и

- 101. Деррида утверждает, что в ходе деконструкции философских текстов в них обнаруживаются следы «переклички» с другими текстами,

- 102. Ролан Барт (1915-1980), подчеркивая большое значение текста, ввел понятие «смерть автора». Текст сам по себе настолько

- 103. Жиль Делёз (1926-1994) и Феликс Гваттари (1930-1995) в книге «Капитализм и шизофрения: Анти-Эдип» (1972) пишут, что

- 104. Жан Бодрийар (р. 1929) считает, что языковые структуры проходят четыре стадии развития: 1) отражение некой глубинной

- 105. Что такое «симулякр»? По Бодрийару, это объект, симулирующий реальность. Казалось бы, симулякр произведен от реальности. Бодрийар,

- 106. «Все соблазн, и нет ничего, кроме соблазна. Нас хотели заставить поверить в то,что все — производство.

- 108. Скачать презентацию

Презентация____

Презентация____ Джордано Бруно- представитель натурфилософского направление в философии эпохи Возрождения

Джордано Бруно- представитель натурфилософского направление в философии эпохи Возрождения Тело, мышление, язык: Mind-body problem. Философские решения

Тело, мышление, язык: Mind-body problem. Философские решения Азбука медиа Норберт Больц

Азбука медиа Норберт Больц Кризис классического естествознания и рождение неклассической науки на рубеже XIX - XX веков

Кризис классического естествознания и рождение неклассической науки на рубеже XIX - XX веков Философия человека, общества и истории

Философия человека, общества и истории Философские и общественные науки в Средние века, Новое и Новейшее время

Философские и общественные науки в Средние века, Новое и Новейшее время Концепция идеального общества Июдина Анна МЕ-11

Концепция идеального общества Июдина Анна МЕ-11 Концепции пространства и времени в истории философии и науки

Концепции пространства и времени в истории философии и науки Основы философии Тема 11 Декарт и Спиноза Обоснование рационализма

Основы философии Тема 11 Декарт и Спиноза Обоснование рационализма  Основные формальнологические законы (Лекция № 3.1)

Основные формальнологические законы (Лекция № 3.1) Язык и картина мира

Язык и картина мира Логический квадрат. Взаимоотношения между суждениями

Логический квадрат. Взаимоотношения между суждениями Презентация на тему "Законы логики" - презентации по Философии

Презентация на тему "Законы логики" - презентации по Философии Концепция современного естествознания

Концепция современного естествознания Лекция 1,2. Критическое мышление: история и современный статус План: 1. История формирования философского знания. Особенности крити

Лекция 1,2. Критическое мышление: история и современный статус План: 1. История формирования философского знания. Особенности крити Философия. История философии

Философия. История философии Философия пола, семьи и брака

Философия пола, семьи и брака Становление философского знания. Философия цивилизаций Востока

Становление философского знания. Философия цивилизаций Востока Britain and the British

Britain and the British Поведенческая экономика и новый патернализм

Поведенческая экономика и новый патернализм Философия эпохи Возрождения

Философия эпохи Возрождения Философия и ее роль в жизни человека и общества

Философия и ее роль в жизни человека и общества Философия тарихы. Шолу дәрісі қазақ философиясы: тарихы және қазіргі заман. Орыс философиясы

Философия тарихы. Шолу дәрісі қазақ философиясы: тарихы және қазіргі заман. Орыс философиясы Человек, индивид, индивидуальность, личность

Человек, индивид, индивидуальность, личность Истина и ее критерии

Истина и ее критерии Технологии власти и власть технологий

Технологии власти и власть технологий Наука и лженаука

Наука и лженаука