Содержание

- 2. 1. Моделирование геомеханических процессов. 2. Методы моделирования. План лекции

- 3. Метод эквивалентных материалов. Моделирование методом ЭМ основано на замене естественных горных пород такими искусственными материалами, показатели

- 4. Поляризационно-оптический метод. Изолинии напряжений вокруг прямоугольной выработки: а – главных нормальных; б – максимальных; на изолиниях

- 5. Метод заключается в замене гравитационных сил инерционными, создаваемыми в модели в результате ее вращения в каретке

- 6. КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРНЫХ УДАРОВ Все горные удары можно классифицировать в зависимости от способа приложения вызывающей удар нагрузки,

- 7. По величине выделяющейся сейсмической энергии, которую можно характеризовать степенью разрушения горных выработок и воздействием на окружающий

- 8. Первая классификация горных ударов на угольных шахтах по энергетическому признаку была предложена С.Г. Авершиным. Подобные классификации

- 9. МЕХАНИЗМ ГОРНОГО УДАРА Крепкие горные породы, склонные к горным ударам, обладая высоким пределом упругости, способны аккумулировать

- 11. Скачать презентацию

1. Моделирование геомеханических процессов.

2. Методы моделирования.

План лекции

1. Моделирование геомеханических процессов.

2. Методы моделирования.

План лекции

Метод эквивалентных материалов.

Моделирование методом ЭМ основано на замене естественных горных

Метод эквивалентных материалов.

Моделирование методом ЭМ основано на замене естественных горных

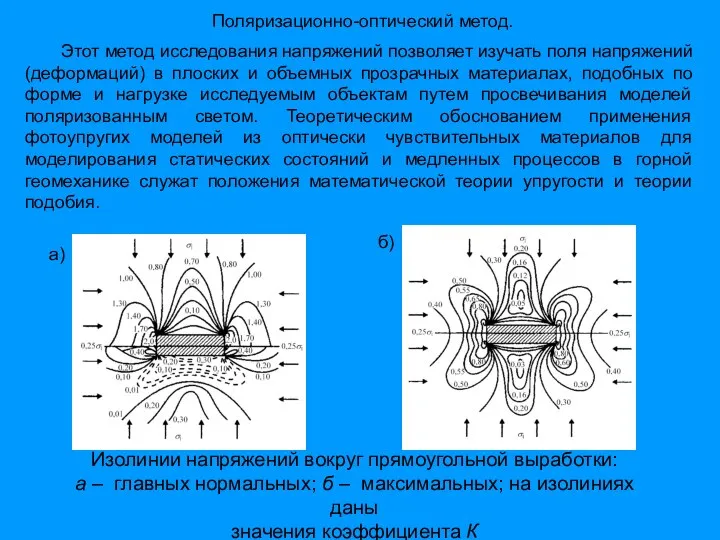

Поляризационно-оптический метод.

Изолинии напряжений вокруг прямоугольной выработки:

а – главных нормальных;

Поляризационно-оптический метод.

Изолинии напряжений вокруг прямоугольной выработки: а – главных нормальных;

б)

а)

Этот метод исследования напряжений позволяет изучать поля напряжений (деформаций) в плоских и объемных прозрачных материалах, подобных по форме и нагрузке исследуемым объектам путем просвечивания моделей поляризованным светом. Теоретическим обоснованием применения фотоупругих моделей из оптически чувствительных материалов для моделирования статических состояний и медленных процессов в горной геомеханике служат положения математической теории упругости и теории подобия.

Метод заключается в замене гравитационных сил инерционными, создаваемыми в модели в

Метод заключается в замене гравитационных сил инерционными, создаваемыми в модели в

Метод центробежного моделирования

При центробежном моделировании также крайне затруднительно, а иногда и совсем невозможно воспроизводить слоистые толщи разнородных по составу и свойствам пород. Большие технические трудности представляет и воспроизведение в модели перемещения забоя во времени, что ограничивает область эффективного применения данного метода, поэтому в ряде случаев возникает необходимость обращения к другим методам моделирования.

КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРНЫХ УДАРОВ

Все горные удары можно классифицировать в зависимости от способа

КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРНЫХ УДАРОВ

Все горные удары можно классифицировать в зависимости от способа

По характеру прилагаемой нагрузки к удароопасным участкам горных пород различают следующие удары.

1. Удары давления. Они происходят в результате постепенного перенапряжения пород и превышения предела прочности пород на сжатие. Такие удары характеризуются взрывоподобным разрушением отдельных участков массива горных пород (целиков, краевых зон, очистных забоев).

2. Импульсные ("шоковые") удары. Возникают в случае кратковременного приложения нагрузки к перенапряженному участку массива. В качестве примеров таких ударов можно привести мгновенное обрушение обнажений крепких пород при достижении предельного пролета или перенапряженных целиков, когда их размеры минимальны.

По величине выделяющейся сейсмической энергии, которую можно характеризовать степенью разрушения горных

По величине выделяющейся сейсмической энергии, которую можно характеризовать степенью разрушения горных

1. Микроудар (шелушение, стреляние, толчки). Характеризуется локальными разрушениями породы на контуре выработки или в глубине массива при небольших энергетических характеристиках. Признаками шелушения является отделение тонких пластинок горной пород боков или кровли выработки, стреляние - хрупким разрушением отскакиванием отдельных кусков породы от поверхности забоя или выработки, сопровождаемых резким звуком, а толчки — местным разрушением породы в глубине массива без выброса ее в выработку, сотрясением массива и глухим звуком с воздушной волной.

2. Слабый горный удар. Отличается от микроудара не только местным разрушением, но и выбросами породы в выработки, сопровождаемыми как звуковым, так и сейсмическим эффектами. При этом не наблюдается существенных повреждений крепи и оборудования.

3. Средний горный удар. В результате такого удара происходят разрушения и выбросы значительных объемов породы (или полезного ископаемого) в выработку, вызывающие воздушную волну, нарушение крепи, завалы выработок на протяжении нескольких метров, смещение и передвижение машин и оборудования, находящихся на пути воздушной волны.

4. Сильный горный удар. Вызывает значительные разрушения крепи и завалы выработок на длине в несколько десятков метров. Восстановительные работы требуют больших затрат.

5. Катастрофические горные удары. Характеризуются цепной реакцией разрушений целиков и выработок в пределах участка, горизонта или шахтного поля, в результате чего нарушенные площади достигают сотен тысяч квадратных метров, а восстановительные работы становятся невозможными.

Первая классификация горных ударов на угольных шахтах по энергетическому признаку была

Первая классификация горных ударов на угольных шахтах по энергетическому признаку была

Подобные классификации по фактору воздействия горного удар на окружающие породы и горные выработки имеются на зарубежных рудниках.

На рудниках "Колар" (Индия) горные удары разделяют по сейсмическому эффекту: легкие - амплитуда колебания сейсмографа 1 мм средние - от 1 до 10 мм; сильные — более 10 мм.

На рудниках "Витватерсранда" (Южная Африка) силу горных уда ров оценивают по числу дней, необходимых для восстановительных работ в забое после горного удара: легкий — потеряно до 4 бурильных смен, средний - от 5 до 10; тяжелый — свыше 10.

Более точная классификация горных ударов по сейсмическому воздействию предложена И.А. Турчаниновым.

Горные удары по месту их возникновения или топологическому фактору классифицируются следующим образом:

в целиках (междукамерных, междуэтажных, внутри забойных);

в краевых зонах массива (на фронте очистной выемки в полезном ископаемом или в подготовительных выработках);

в местах тектонических нарушений;

в капитальных выработках (стволах, квершлагах, штольнях, около-твольных камерах и др.).

МЕХАНИЗМ ГОРНОГО УДАРА

Крепкие горные породы, склонные к горным ударам, обладая высоким

МЕХАНИЗМ ГОРНОГО УДАРА

Крепкие горные породы, склонные к горным ударам, обладая высоким

Р. Квапил считает, что горный удар возникает только в том случае, когда действующее напряжение превышает предел упругости породы, причем увеличение действующего напряжения опережает возрастание деформации породы. По Э. Айзексону сила горного удара определяется энергией упругой деформации горной породы. С.Г. Авершин и В.Д. Слесарев, объясняя причину возникновения горных ударов, предложили следующую гипотезу: хрупкое разрушение краевой части угольного пласта в виде горного удара происходит под действием высокого опорного давления, возникающего в процессе горных работ.

Механические колебания и волны

Механические колебания и волны Влияние радиации на организм человека

Влияние радиации на организм человека Петля Нестерова. Моделирование движения самолета

Петля Нестерова. Моделирование движения самолета Электрические источники света

Электрические источники света Регулярные линии передачи электромагнитной энергии. Тема 4

Регулярные линии передачи электромагнитной энергии. Тема 4 Магнитные подшипники

Магнитные подшипники Современные тепловые двигатели

Современные тепловые двигатели Динамика твердого тела. Момент силы. Момент инерции. Теорема Штейнера. Основное уравнение динамики вращательного движения

Динамика твердого тела. Момент силы. Момент инерции. Теорема Штейнера. Основное уравнение динамики вращательного движения Электростатика. (Лекция 11)

Электростатика. (Лекция 11) Описание электрического поля

Описание электрического поля Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы

Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы Использование теории размерностей для закрепления основ физический знаний

Использование теории размерностей для закрепления основ физический знаний Колебания

Колебания  Загрязнение воздуха отработавшими газами автомобилей

Загрязнение воздуха отработавшими газами автомобилей Жоғарғы жиілікті разрядты зерттеудің маңыздылығы. Айнымалы электр өрісіндегі разрядтардың түрлері

Жоғарғы жиілікті разрядты зерттеудің маңыздылығы. Айнымалы электр өрісіндегі разрядтардың түрлері Измерения абсолютного значения мощности СВЧ излучения в экспериментах по напылению веществ на пластины кварца и молибдена

Измерения абсолютного значения мощности СВЧ излучения в экспериментах по напылению веществ на пластины кварца и молибдена Презентация Электрические явления в атмосфере

Презентация Электрические явления в атмосфере ПРИМЕНЕНИЕ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ Учащиеся 9 класса: Смолич В. Максимова Н. Учитель: Донская Л.Н.

ПРИМЕНЕНИЕ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ Учащиеся 9 класса: Смолич В. Максимова Н. Учитель: Донская Л.Н.  Синтез зубчатых передач

Синтез зубчатых передач Кернеу бойынша іске қосылатын электрберіліс желісінің максималды ток қорғанысы

Кернеу бойынша іске қосылатын электрберіліс желісінің максималды ток қорғанысы Действия водителя в нештатных (критических) режимах движения

Действия водителя в нештатных (критических) режимах движения Электрическое поле в вакууме. Электромагнитное поле - материальный носитель электромагнитного взаимодействия

Электрическое поле в вакууме. Электромагнитное поле - материальный носитель электромагнитного взаимодействия Лекція 6. Визначення напружень при згинанні. Умови міцності при згинанні

Лекція 6. Визначення напружень при згинанні. Умови міцності при згинанні Важнейшие открытия в современном естествознании. Высокотемпературная сверхпроводимость (ВТСП).

Важнейшие открытия в современном естествознании. Высокотемпературная сверхпроводимость (ВТСП). Ветровой электрогенератор challenergy

Ветровой электрогенератор challenergy Проектно-исследовательская работа «Воздушный змей»

Проектно-исследовательская работа «Воздушный змей» Элементарные частицы

Элементарные частицы Презентация по физике тема « Линзы » Учитель: Деднева О.В. Школа № 770 ЮАО г.Москвы

Презентация по физике тема « Линзы » Учитель: Деднева О.В. Школа № 770 ЮАО г.Москвы