Содержание

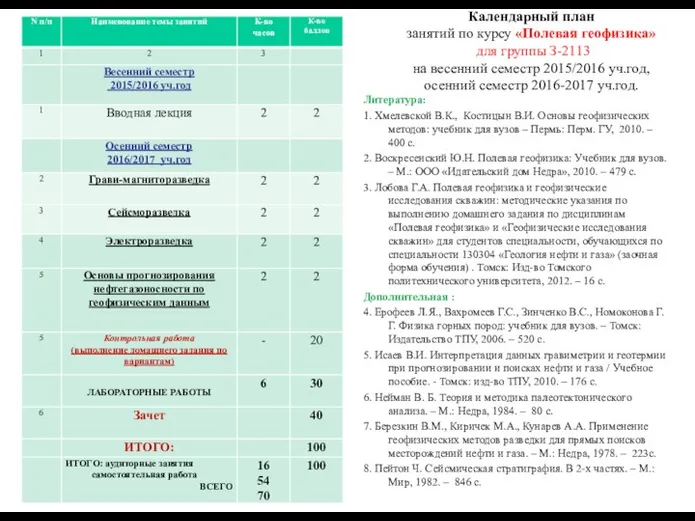

- 2. Календарный план занятий по курсу «Полевая геофизика» для группы З-2113 на весенний семестр 2015/2016 уч.год, осенний

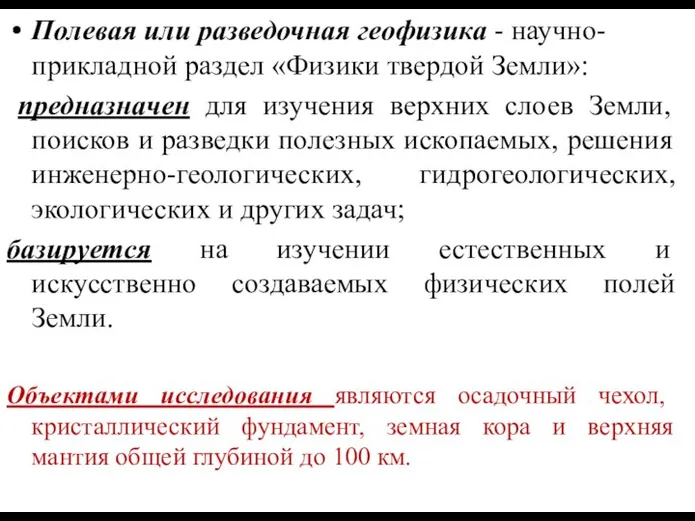

- 3. Полевая или разведочная геофизика - научно-прикладной раздел «Физики твердой Земли»: предназначен для изучения верхних слоев Земли,

- 4. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ПОЛЕВОЙ ГЕОФИЗИКИ I. По условиям применения: 1. Наземные, подземные

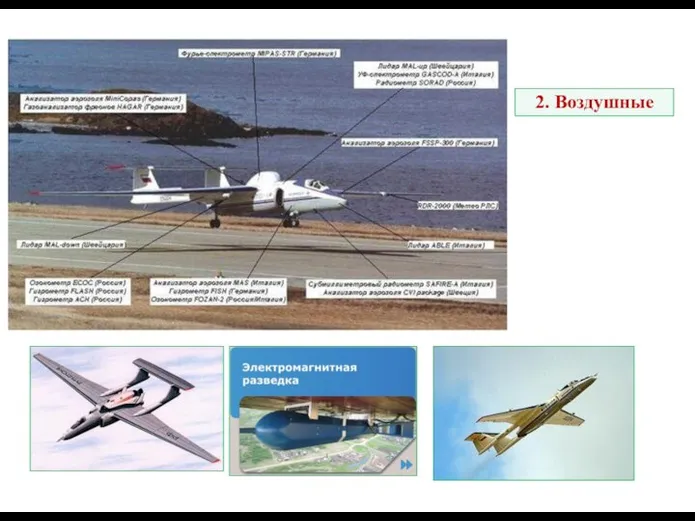

- 5. 2. Воздушные

- 6. 3. Морские

- 7. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ПОЛЕВОЙ ГЕОФИЗИКИ II. По физической сущности предмета исследований: 1. Магниторазведка 2. Гравиразведка 3. Электроразведка

- 8. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ПОЛЕВОЙ ГЕОФИЗИКИ III. По объекту и цели исследований 1. Региональные 2. Поисковые 3. Разведочные

- 9. 1.Региональный этап геофизических исследований Схема расположения региональных профилей номера основных структур контуры отрицательных структур по IIa

- 10. 2. Поисковый этап геофизических исследований Объекты –тектонические элементы II порядка (Неготский мезопрогиб) Площадь исследований: 30х50км≈1 500

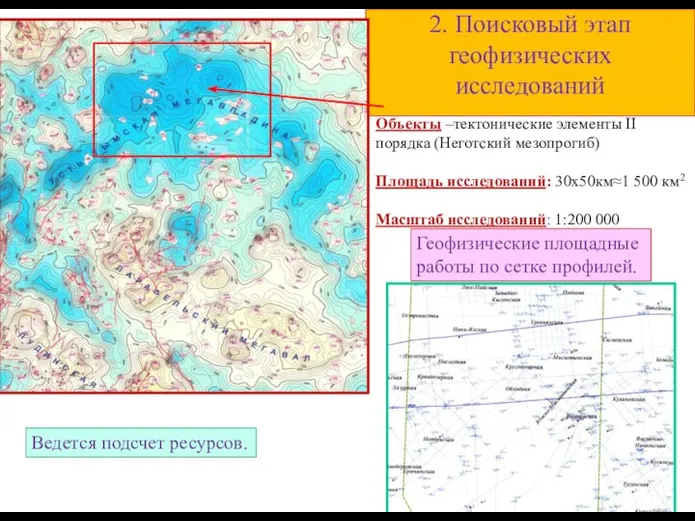

- 11. Структуры IV порядка (локальные поднятия) Томской области

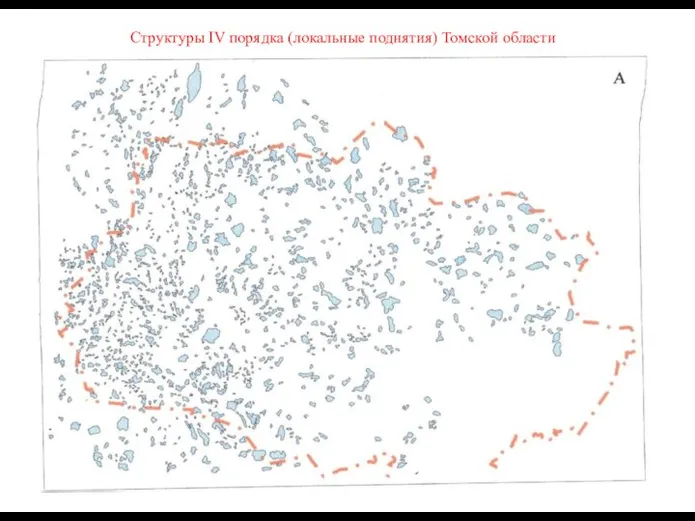

- 12. 3. Разведочный этап геофизических исследований Объекты: тектонические структуры III-IV порядка (Малореченская антиклинальная складка) Площадь исследований: 10

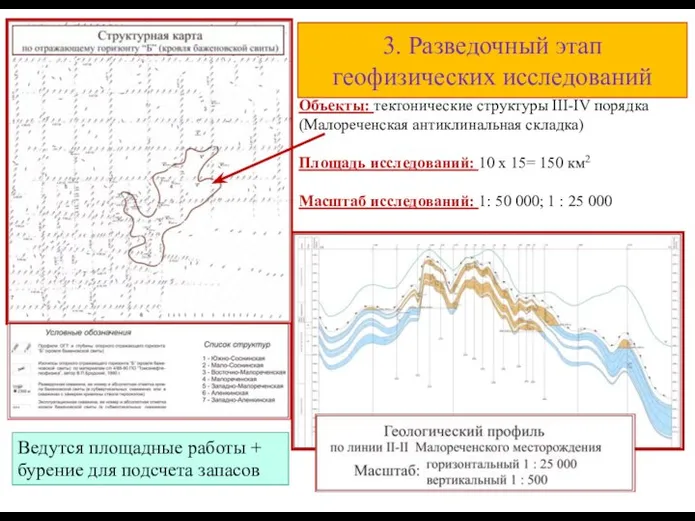

- 13. Основным объектом изучения полевой геофизики являются горные породы и связанные с ними полезные ископаемые, в том

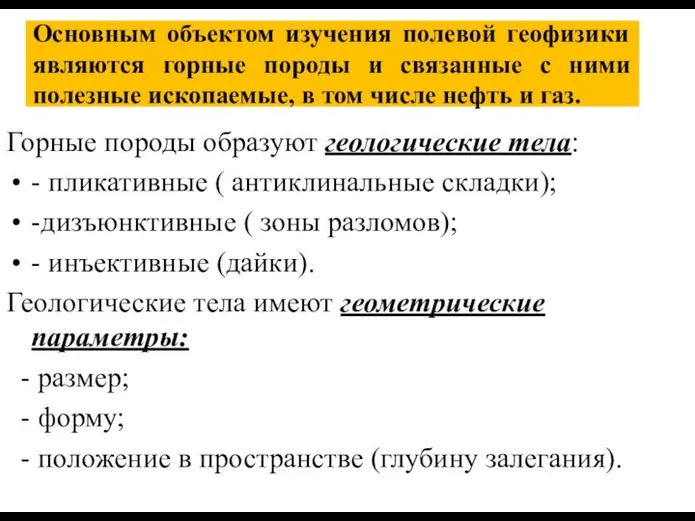

- 14. Геометрические параметры геологических тел, наряду с породным составом, также обуславливают связь с полезными ископаемыми. Например: антиклинальная

- 15. Физические свойства горных пород 1. Плотность 2.Проницаемость 3.Глинистость 4.Нефте- и газонасыщенность 5. Намагниченность, магнитная восприимчивость 6.Электропроводность,

- 16. Физические свойства горных пород Основные факторы, влияющие на удельное электрическое сопротивление (У.Э.С.) горных пород: У.Э.С. у

- 17. Физические свойства горных пород Влияние параметров пористости на У.Э.С. горных пород а), б),в) – гранулярная пористость

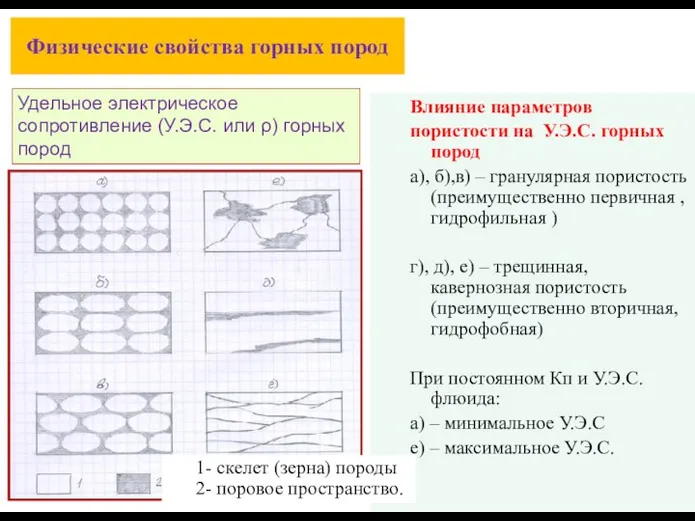

- 18. Физические свойства горных пород Влияние концентрации, плотности, состава растворов и их температуры на величину У.Э.С. горных

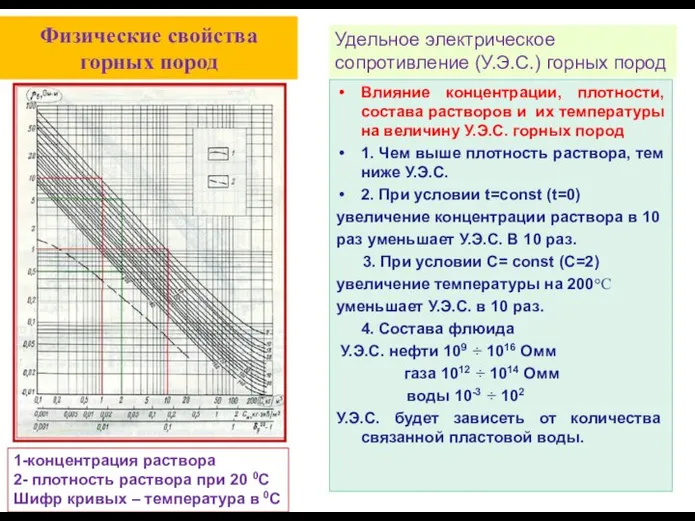

- 19. Физические свойства горных пород Под влиянием давления (Р) и температуры (Т), водных растворов солей изменяется строение

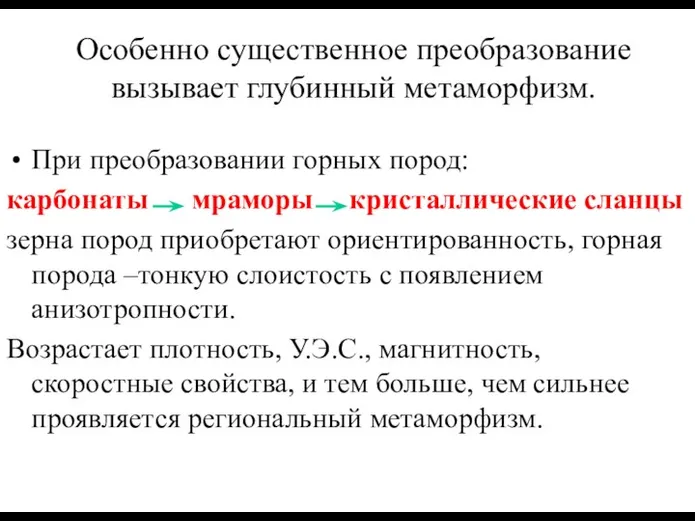

- 20. Особенно существенное преобразование вызывает глубинный метаморфизм. При преобразовании горных пород: карбонаты мраморы кристаллические сланцы зерна пород

- 21. Основные геофизические понятия и определения 1) геофизическое поле и его характеристики – геофизический параметр (величина); 2)

- 22. 1. Геофизическое поле Физическое (или геофизическое) поле – это форма существования материи, связывающая элементарные частицы вещества

- 23. Все объекты порождают вокруг и внутри себя физические поля: гравитационное, магнитное, тепловое, радиоактивное, электрическое, а при

- 24. КЛАССИФИКАЦИИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 1. - естественное (например, гравитационное, геомагнитное, электрическое, термическое, поле естественных ядерных излучений, сейсмическое

- 25. 2. -стационарное (постоянные), если в каждой точке пространства оно не меняется с течением времени; -нестационарное (переменные),

- 26. 3.- скалярное (например, поле температур или поле плотностей); - векторное (например, поле сил тяготения или электромагнитное

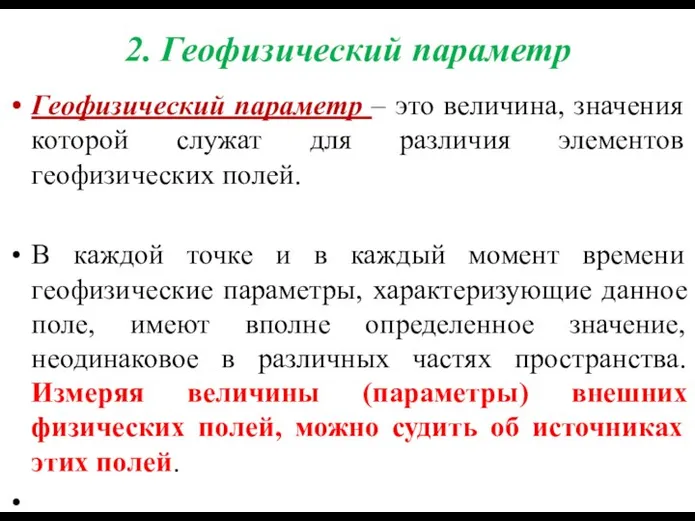

- 27. 2. Геофизический параметр Геофизический параметр – это величина, значения которой служат для различия элементов геофизических полей.

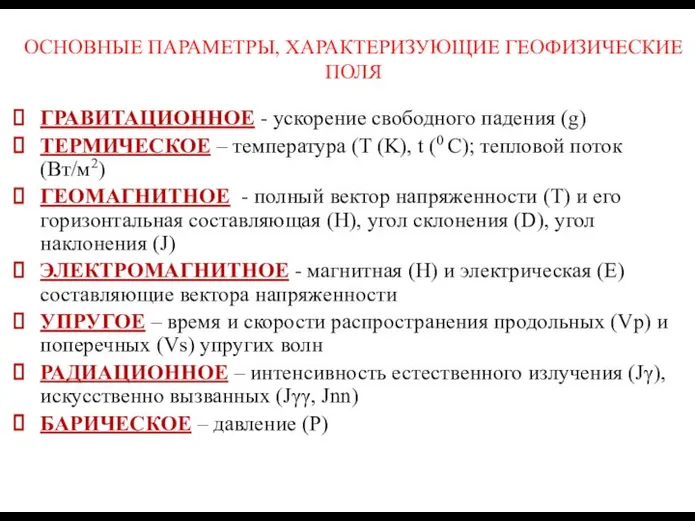

- 28. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ПОЛЯ ГРАВИТАЦИОННОЕ - ускорение свободного падения (g) ТЕРМИЧЕСКОЕ – температура (T (K),

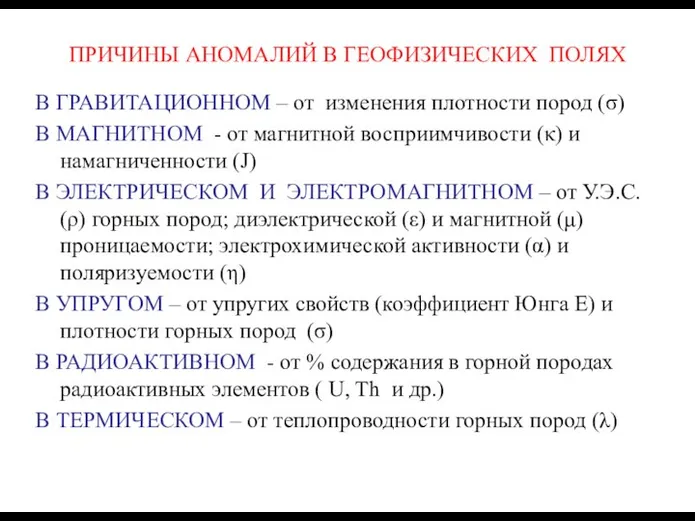

- 29. ПРИЧИНЫ АНОМАЛИЙ В ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЯХ В ГРАВИТАЦИОННОМ – от изменения плотности пород (σ) В МАГНИТНОМ -

- 30. Физические поля в полевой геофизике делятся на - - потенциальные ( гравитационные, магнитные, электромагнитные); -поля распределений

- 31. для единицы заряда в электрическом поле [вольт на метр (В/м)] для единицы магнитной массы в магнитном

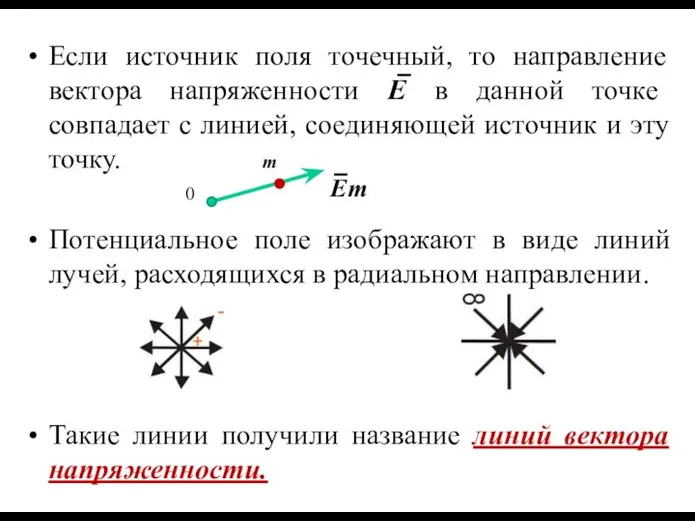

- 32. Если источник поля точечный, то направление вектора напряженности Е в данной точке совпадает с линией, соединяющей

- 33. + -- - - -

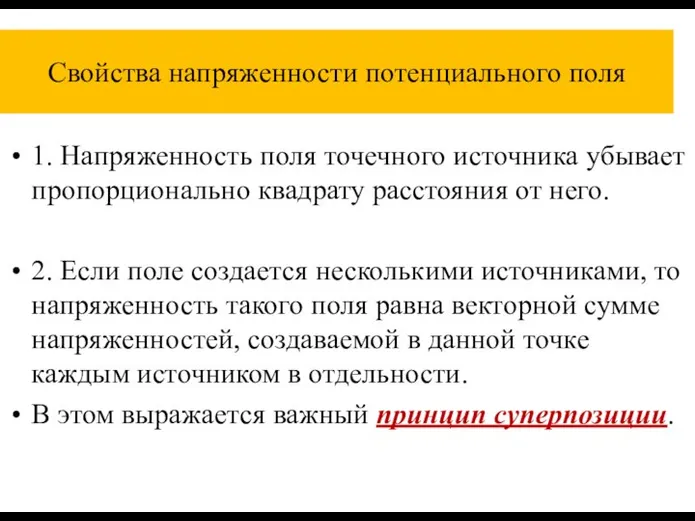

- 34. Свойства напряженности потенциального поля 1. Напряженность поля точечного источника убывает пропорционально квадрату расстояния от него. 2.

- 35. 4. Потенциал геофизического поля (U) Уравнение поверхности равного потенциала U(x,y,z) = C или эквипотенциальной поверхности где

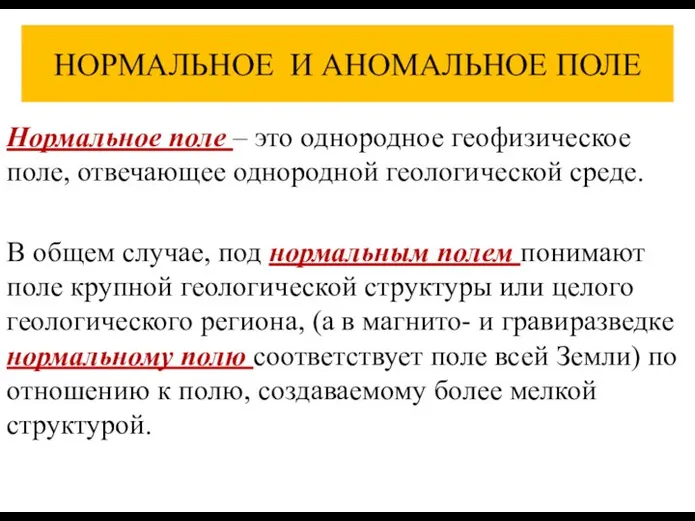

- 36. НОРМАЛЬНОЕ И АНОМАЛЬНОЕ ПОЛЕ Нормальное поле – это однородное геофизическое поле, отвечающее однородной геологической среде. В

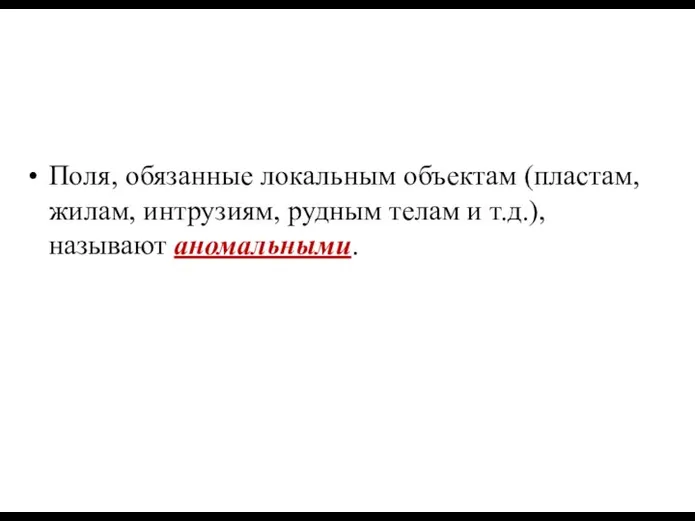

- 37. Поля, обязанные локальным объектам (пластам, жилам, интрузиям, рудным телам и т.д.), называют аномальными.

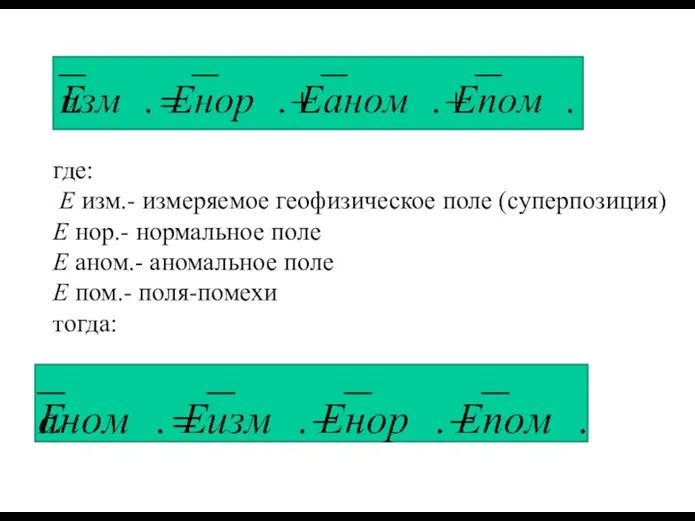

- 38. где: E изм.- измеряемое геофизическое поле (суперпозиция) E нор.- нормальное поле E аном.- аномальное поле E

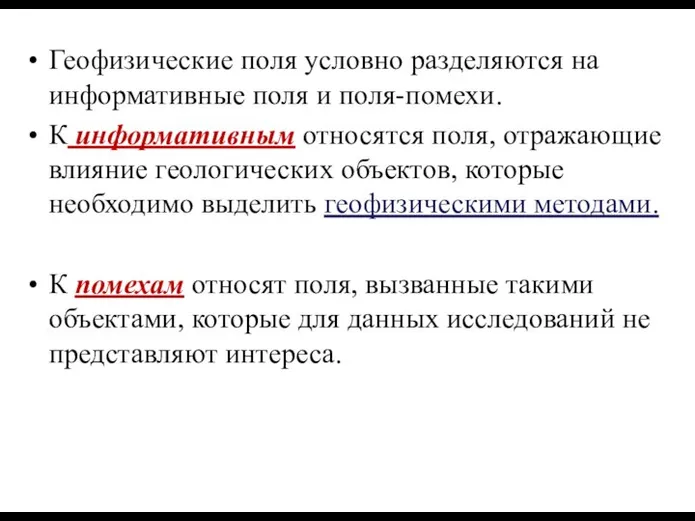

- 39. Геофизические поля условно разделяются на информативные поля и поля-помехи. К информативным относятся поля, отражающие влияние геологических

- 40. Конкретному геологическому разрезу всегда отвечает один геофизический разрез и физические величины рассчитываются решением прямой задачи и

- 41. Качественная интерпретация включает выделение геофизических аномалий или разнотипных по характеру поля участков, сопоставление их с геологическими

- 42. ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕТИ НАБЛЮДЕНИЙ 1.Сеть наблюдений 1 — профили; 2—4 — рядовые, опорные и контрольные точки наблюдения;

- 43. ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕТИ НАБЛЮДЕНИЙ 2.Шаг наблюдений (густота точек) Шаг наблюдений (Δx), т. е. расстояние между соседними точками

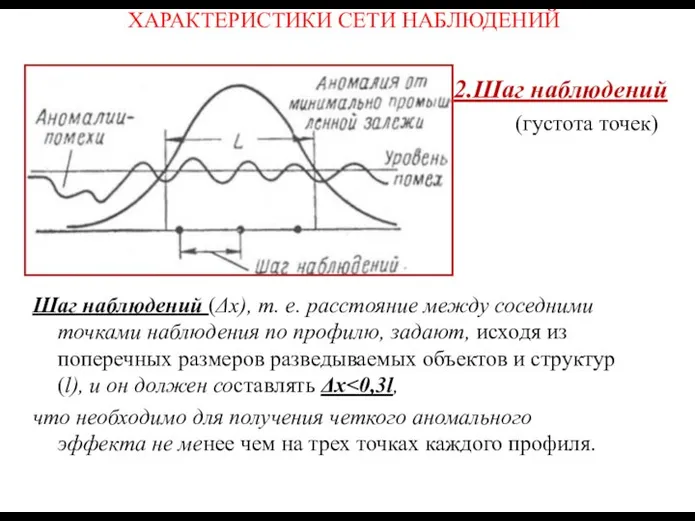

- 44. 4.Масштаб изображения Вертикальный- 2·ε Горизонтальный –в масштабе съемки или на ступень выше

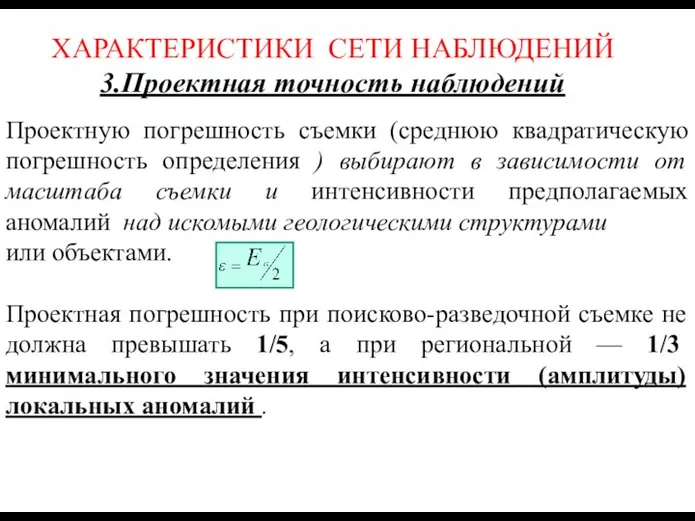

- 45. ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕТИ НАБЛЮДЕНИЙ 3.Проектная точность наблюдений Проектную погрешность съемки (среднюю квадратическую погрешность определения ) выбирают в

- 46. ФОРМЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ НАБЛЮДЕННОГО ПОЛЯ 1. Таблица 2. График 3. План графиков 4. Карта изолиний

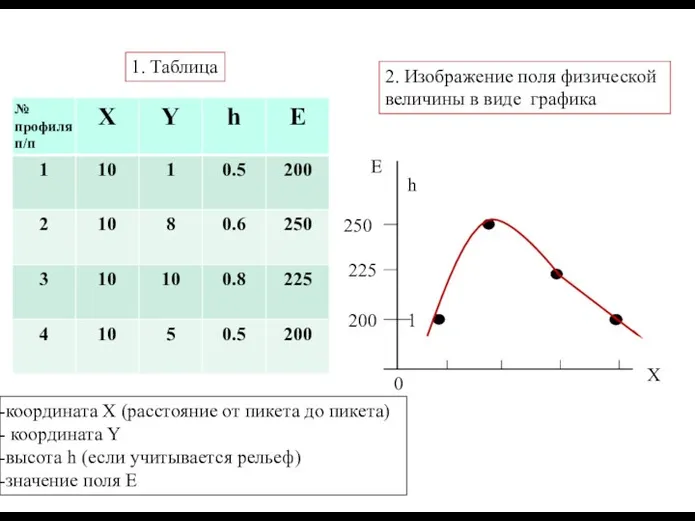

- 47. 1. Таблица координата X (расстояние от пикета до пикета) координата Y высота h (если учитывается рельеф)

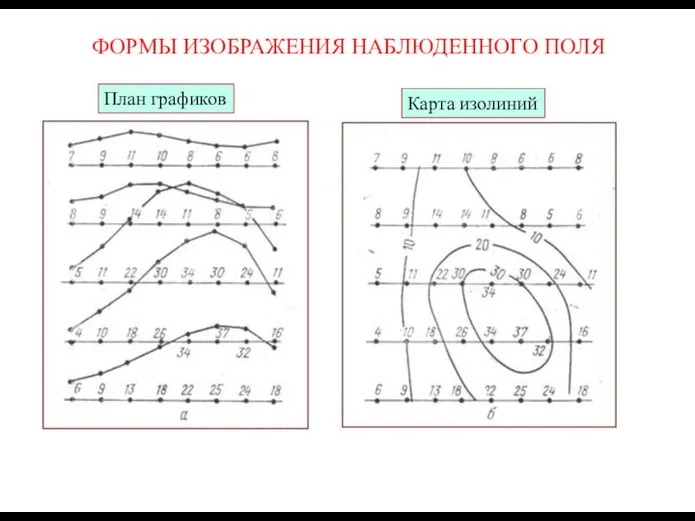

- 48. ФОРМЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ НАБЛЮДЕННОГО ПОЛЯ План графиков Карта изолиний

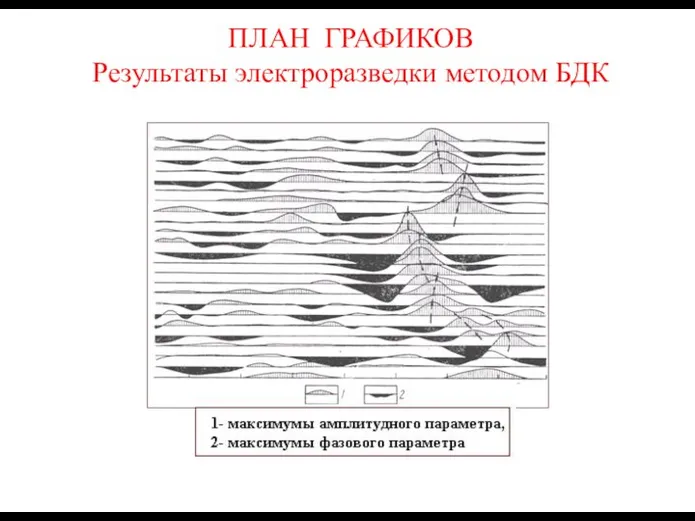

- 49. ПЛАН ГРАФИКОВ Результаты электроразведки методом БДК

- 51. Скачать презентацию

![для единицы заряда в электрическом поле [вольт на метр (В/м)] для](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1479011/slide-30.jpg)

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц Нормативные документы. «Защита от шума». «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий»

Нормативные документы. «Защита от шума». «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий» Материалтану саласындағы нанотехнологиялар

Материалтану саласындағы нанотехнологиялар Структура и спектрально-люминесцентные характеристики керамики Y2O3:Er

Структура и спектрально-люминесцентные характеристики керамики Y2O3:Er Радиовысотомеры

Радиовысотомеры Свет как электромагнитная волна

Свет как электромагнитная волна Динамика вращательного движения. (Лекция 5)

Динамика вращательного движения. (Лекция 5) Презентация по физике "Начало атомной физики" - скачать _

Презентация по физике "Начало атомной физики" - скачать _ Теплотехника. Основы технической термодинамики

Теплотехника. Основы технической термодинамики Шкала электромагнитных волн

Шкала электромагнитных волн Сызықты емес элементтер бар электр тізбектері және оларды есептеу әдістері.Таралған параметрлі тізбек жайындағы ұғымдар

Сызықты емес элементтер бар электр тізбектері және оларды есептеу әдістері.Таралған параметрлі тізбек жайындағы ұғымдар Назначение, устройство, принцип действия кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Тема 2.1.2

Назначение, устройство, принцип действия кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Тема 2.1.2 Молекулярная физика

Молекулярная физика Открытие магнитного поля. Параметры, характеризующие магнитное поле. Магнитная проницаемость среды

Открытие магнитного поля. Параметры, характеризующие магнитное поле. Магнитная проницаемость среды Пьезоэлектрический преобразователь с оптическим управлением

Пьезоэлектрический преобразователь с оптическим управлением Презентация по физике "Реактивное движение физика" - скачать

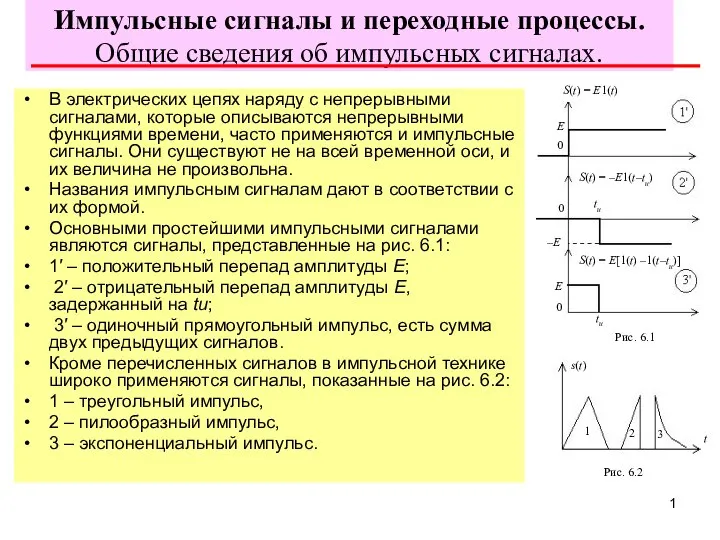

Презентация по физике "Реактивное движение физика" - скачать  Импульсные сигналы и переходные процессы. Общие сведения об импульсных сигналах

Импульсные сигналы и переходные процессы. Общие сведения об импульсных сигналах Формула. Набор символов, написанный по специальным правилам и используемый для расчетов

Формула. Набор символов, написанный по специальным правилам и используемый для расчетов Уравнения электромеханической и механической характеристик асинхронного двигателя и их анализ

Уравнения электромеханической и механической характеристик асинхронного двигателя и их анализ Презентация по физике "«Вольтметр»" - скачать

Презентация по физике "«Вольтметр»" - скачать  Законы Ньютона в литературе

Законы Ньютона в литературе Тиск як зовнішній параметр термодинамічної системи

Тиск як зовнішній параметр термодинамічної системи Термодинамика

Термодинамика Прибор для измерения давления - манометр

Прибор для измерения давления - манометр Кто создал радио? Гульельмо Маркони или Александр Степанович Попов.

Кто создал радио? Гульельмо Маркони или Александр Степанович Попов.  Магистерская диссертация. Технология работы над диссертацией «Электротехнические комплексы и системы»

Магистерская диссертация. Технология работы над диссертацией «Электротехнические комплексы и системы» Электромагнитное поле. (Лекция 6)

Электромагнитное поле. (Лекция 6) Электрооборудование автомобиля. Аккумуляторная батарея

Электрооборудование автомобиля. Аккумуляторная батарея