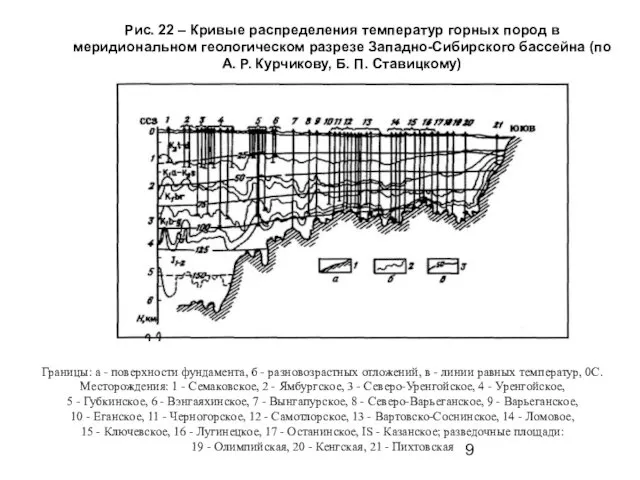

Рис. 22 – Кривые распределения температур горных пород в меридиональном геологическом

разрезе Западно-Сибирского бассейна (по А. Р. Курчикову, Б. П. Ставицкому)

Границы: а - поверхности фундамента, б - разновозрастных отложений, в - линии равных температур, 0С.

Месторождения: 1 - Семаковское, 2 - Ямбургское, 3 - Северо-Уренгойское, 4 - Уренгойское,

5 - Губкинское, 6 - Вэнгаяхинское, 7 - Вынгапурское, 8 - Северо-Варьеганское, 9 - Варьеганское,

10 - Еганское, 11 - Черногорское, 12 - Самотлорское, 13 - Вартовско-Соснинское, 14 - Ломовое,

15 - Ключевское, 16 - Лугинецкое, 17 - Останинское, IS - Казанское; разведочные площади:

19 - Олимпийская, 20 - Кенгская, 21 - Пихтовская

Олимпиады. 8 класс

Олимпиады. 8 класс Tropical forests

Tropical forests Дешифрирование аэрофотоснимков

Дешифрирование аэрофотоснимков Ближайшие соседи. Государство Финляндия

Ближайшие соседи. Государство Финляндия Температура почв. Тепловой режим почв

Температура почв. Тепловой режим почв Национальны парк “Нечкинский”

Национальны парк “Нечкинский” Циклоны и антициклоны

Циклоны и антициклоны Урок географии - презентация к уроку Географии

Урок географии - презентация к уроку Географии 6 вопросов о Земле

6 вопросов о Земле Циклон антициклон атмосферный фронт

Циклон антициклон атмосферный фронт Санкт-Петербург

Санкт-Петербург Демографическая ситуация в России (презентация исследовательского проекта)

Демографическая ситуация в России (презентация исследовательского проекта) Австралийский Союз: специфика развития» МОУ «Кетовская средняя общеобразовательная школа» Учитель географии высшей категории Б

Австралийский Союз: специфика развития» МОУ «Кетовская средняя общеобразовательная школа» Учитель географии высшей категории Б Страны Африки. Египет – страна между пустынями

Страны Африки. Египет – страна между пустынями Особенности развития экологического туризма в Северной Америке

Особенности развития экологического туризма в Северной Америке USA

USA Календарь. Самый необычный активный отдых в России

Календарь. Самый необычный активный отдых в России Социальный туризм. Приозерск - Копорье

Социальный туризм. Приозерск - Копорье Характеристика Типов климата России - презентация к уроку Географии_

Характеристика Типов климата России - презентация к уроку Географии_ Москва

Москва Развитие жизни в палеозойской эре

Развитие жизни в палеозойской эре Тепло в атмосфере

Тепло в атмосфере Встреча гостей отеля в разных странах мира. Греция

Встреча гостей отеля в разных странах мира. Греция Реки мира. Кто хочет стать Миллионером?

Реки мира. Кто хочет стать Миллионером? Общие сведения о геологии, инженерной геологии и планете Земля

Общие сведения о геологии, инженерной геологии и планете Земля Нижний Новгород — пятый по численности населения город России с населением 1 278 803 человек, важный экономический, транспортный и

Нижний Новгород — пятый по численности населения город России с населением 1 278 803 человек, важный экономический, транспортный и  Загадочный и притягательный Китай

Загадочный и притягательный Китай Достопримечательности Франции

Достопримечательности Франции