Содержание

- 2. Вода в атмосере В атмосфере вода содержится в трех состояниях: ‐ газообразном (водяной пар), ‐ капельно‐жидком,

- 3. Водяной пар В атмосферу непрерывно поступает водяной пар, образующийся в результате испарения с поверхности воды и

- 4. Влажность воздуха Это – содержание водяного пара в воздухе. Содержание водяного пара в воздухе зависит от:

- 5. Влажность воздуха Абсолютная влажность воздуха характеризует содержание водяного пара в воздухе (влагосодержание). Относительная влажность – соотношение

- 8. Состояние насыщения В воздухе содержится максимальное для данных условий количество водяного пара, воздух при этом называют

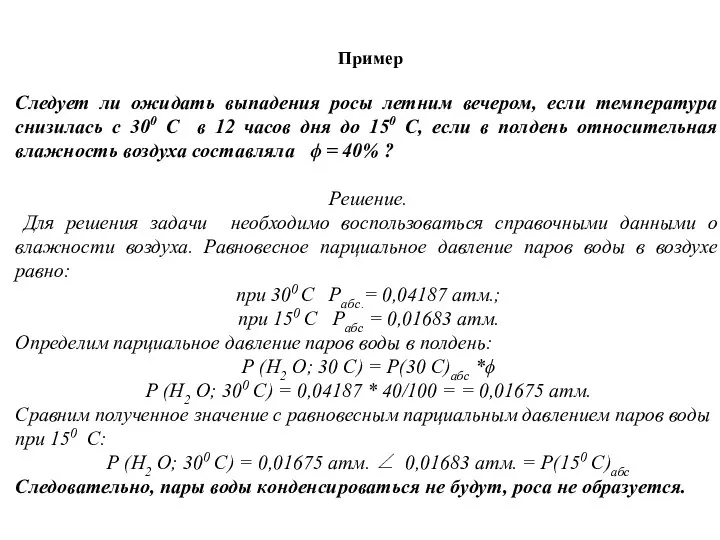

- 11. Пример Следует ли ожидать выпадения росы летним вечером, если температура снизилась с 300 С в 12

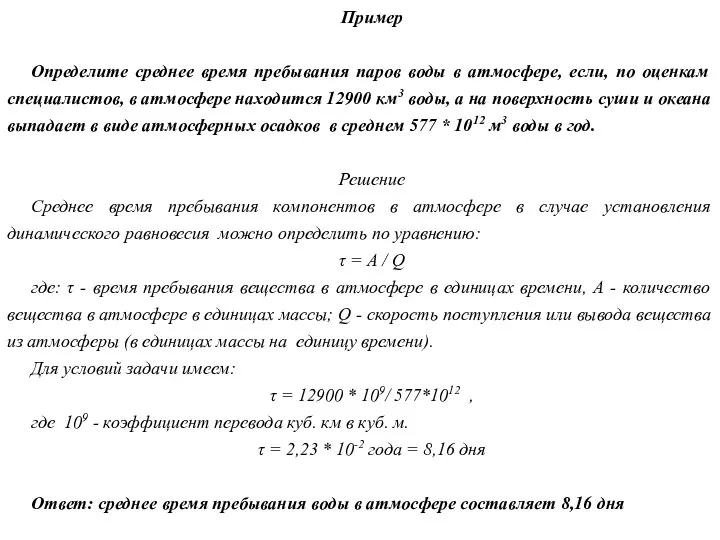

- 12. Пример Определите среднее время пребывания паров воды в атмосфере, если, по оценкам специалистов, в атмосфере находится

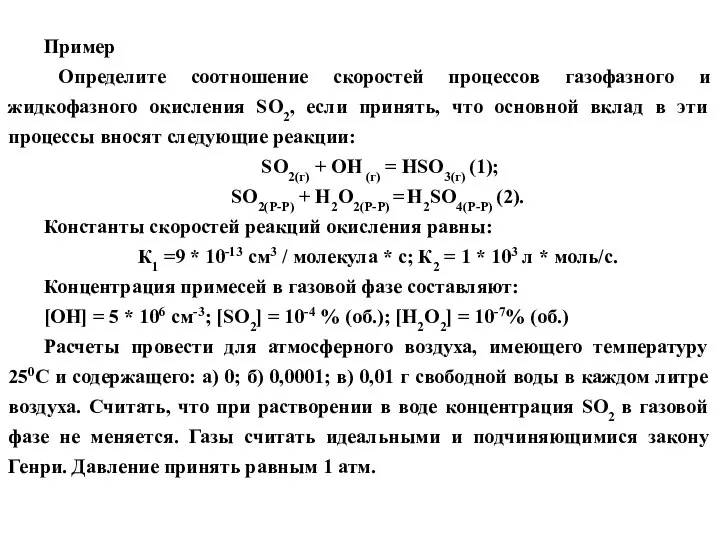

- 13. Пример Определите соотношение скоростей процессов газофазного и жидкофазного окисления SO2, если принять, что основной вклад в

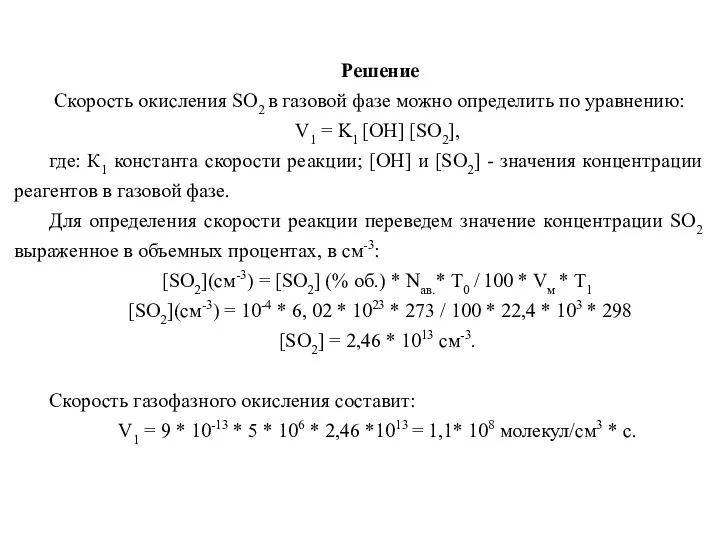

- 14. Решение Скорость окисления SO2 в газовой фазе можно определить по уравнению: V1 = K1 [OH] [SO2],

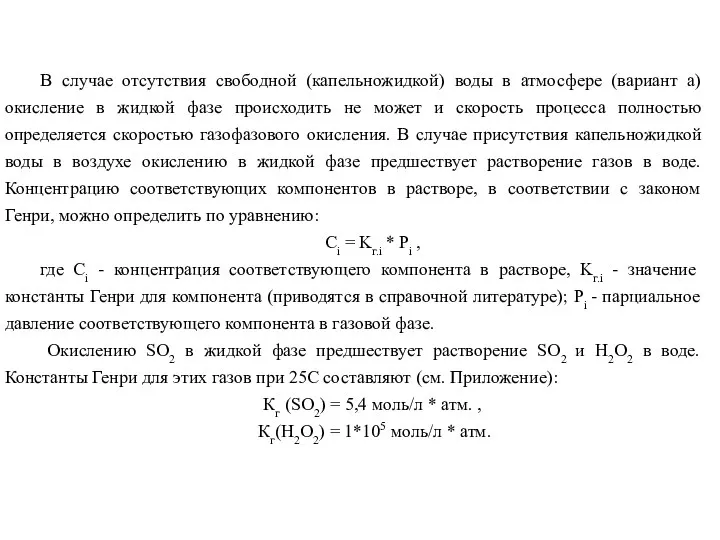

- 15. В случае отсутствия свободной (капельножидкой) воды в атмосфере (вариант а) окисление в жидкой фазе происходить не

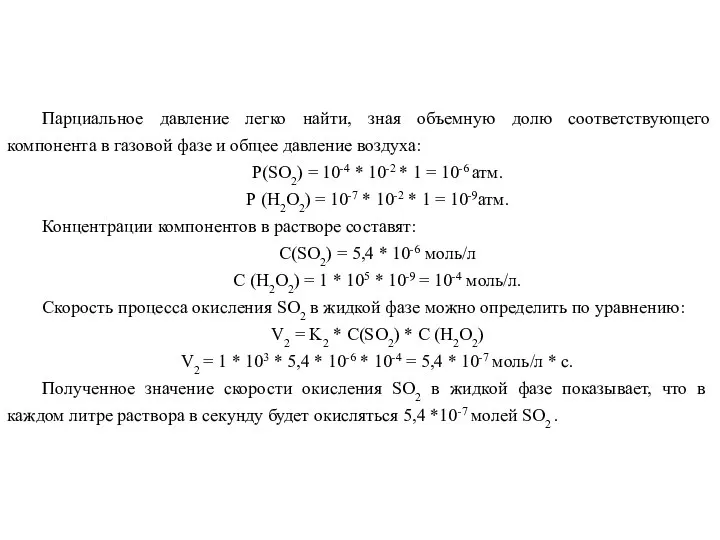

- 16. Парциальное давление легко найти, зная объемную долю соответствующего компонента в газовой фазе и общее давление воздуха:

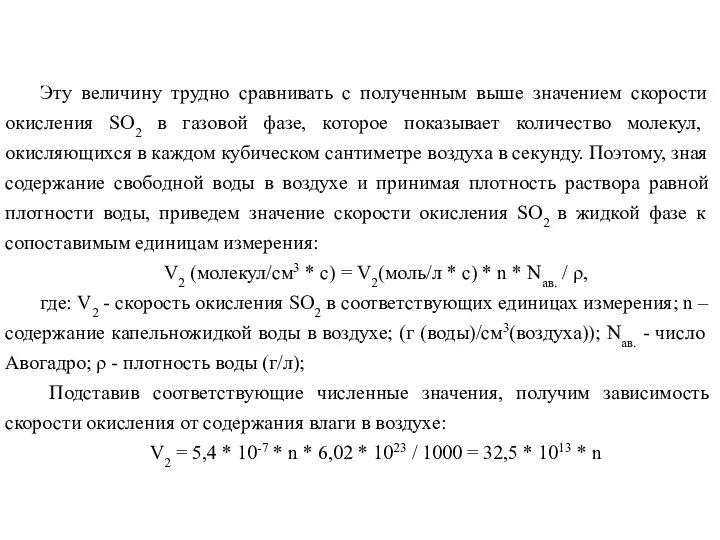

- 17. Эту величину трудно сравнивать с полученным выше значением скорости окисления SO2 в газовой фазе, которое показывает

- 18. В случае, когда содержание воды в воздухе составит 0,0001г/л (вариант б), соотношение скоростей окисления SO2 в

- 19. Испарение и испаряемость Испарение (фактическое испарение) – это количество водяного пара фактически испарившегося с поверхности

- 20. Скорость испарения Это толщина слоя воды, испарившейся за единицу времени (например, за сутки) с данной поверхности

- 21. Испаряемость Это возможное испарение. Это максимально возможное испарение, не ограниченное запасами влаги

- 23. Тропические широты Дефицит увлажнения – небольшое фактическое испарение при высоких температурах и испаряемости

- 24. Полярные широты Переувлажнение – небольшое фактическое испарение при низких температурах и испаряемости.

- 25. Конденсация в атмосфере Конденсация — переход воды из газообразного в жидкое состояние — происходит в атмосфере

- 26. Конденсация в атмосфере Количество водяного пара, недостаточное для насыщения, с понижением температуры до точки росы становится

- 27. Для воздуха, не очень далекого от насыщения, вполне достаточно подняться вверх на несколько сотен метров, в

- 28. В зависимости от механизма подъема воздуха возникают и различные виды облаков. При образовании туманов главной причиной

- 29. Ядра конденсации Образование капелек при конденсации в атмосфере всегда происходит на некоторых центрах, называемых ядрами конденсации.

- 30. Ядра конденсации Ядра конденсации в атмосфере всегда есть, и потому сколько-нибудь значительные перенасыщения не наблюдаются. Аэрозольные

- 31. Конденсация происходит также на гигроскопических твердых частичках и капельках, являющихся продуктами сгорания или органического распада. Это

- 32. Облака В результате конденсации внутри атмосферы возникают скопления продуктов конденсации — капелек и кристаллов. Их называют

- 33. Облака Облака переносятся воздушными течениями. Если относительная влажность в воздухе, содержащем облака, убывает, то облака испаряются.

- 34. Облака Отдельные облака существуют подчас очень короткое время. Например, индивидуальное существование кучевых облаков иногда исчисляется всего

- 35. Туманы При конденсации непосредственно у земной поверхности скопления продуктов конденсации называют туманами. Принципиальной разницы в строении

- 36. Микроструктура и водность облаков По своему строению облака делятся на три класса: 1. Водяные (капельные) облака.

- 37. Водяные (капельные) облака, состоят только из капелек. Они могут существовать не только при положительных температурах, но

- 38. Размеры облачных капель Варьируют в широких пределах, от долей микрона до сотен микронов. В зависимости от

- 39. Кристаллы в облаках Кристаллы разнообразны по форме и размерам. Замерзание капелек при низких температурах дает так

- 40. Водность облаков Это содержание в них воды в жидком или твердом виде. Количество капелек в единице

- 42. Скачать презентацию

Рельеф и полезные ископаемые Африки

Рельеф и полезные ископаемые Африки Рельеф Саратовской области - презентация к уроку Географии

Рельеф Саратовской области - презентация к уроку Географии Презентация на тему Ангола

Презентация на тему Ангола Mein Lieblingsplatz

Mein Lieblingsplatz Презентация на тему Современные методы географических исследований

Презентация на тему Современные методы географических исследований  Реки урок географии, 6 класс

Реки урок географии, 6 класс Путешествие по Франции и Великобритании

Путешествие по Франции и Великобритании Валдайское оледенение

Валдайское оледенение Государственные символы и атрибутика Республики Казахстан - презентация к уроку Географии_

Государственные символы и атрибутика Республики Казахстан - презентация к уроку Географии_ Болгария и Румыния в Евросоюзе Кафедра Европейской интеграции

Болгария и Румыния в Евросоюзе Кафедра Европейской интеграции Зона арктических пустынь

Зона арктических пустынь Китай Тема презентации:

Китай Тема презентации:  Государство Грузия - презентация к уроку Географии_

Государство Грузия - презентация к уроку Географии_ Презентация на тему Ташкент - Столица Узбекистана

Презентация на тему Ташкент - Столица Узбекистана Природные зоны – арктическая пустыня

Природные зоны – арктическая пустыня Пространство Европейского юга

Пространство Европейского юга Нераскрытые страницы экономических районов. Чтобы это значило? 9 класс

Нераскрытые страницы экономических районов. Чтобы это значило? 9 класс Сводный график хода среднесуточных температур за зимние месяцы 2008 - 2010 гг

Сводный график хода среднесуточных температур за зимние месяцы 2008 - 2010 гг Европейский Север

Европейский Север Полупустыни и пустыни

Полупустыни и пустыни Парижские катакомбы. Париж. Франция

Парижские катакомбы. Париж. Франция Географическое положение территории России. Береговая линия

Географическое положение территории России. Береговая линия «СНГ» Презентация применяется на внеклассных часах, на едином уроке, посвящённом содружеству независимых государств_

«СНГ» Презентация применяется на внеклассных часах, на едином уроке, посвящённом содружеству независимых государств_ Кто и как изучает Байкал

Кто и как изучает Байкал Экономико-географическая характеристика Индии

Экономико-географическая характеристика Индии Жизнь в Мировом океане

Жизнь в Мировом океане Северная и Южная Америка

Северная и Южная Америка Парагвай

Парагвай