Содержание

- 2. Предмет биоорганической химии. Строение и изомерия органических соединений. Химическая связь и взаимовлияние атомов в органических соединениях.

- 3. Биоорганическая химия изучает строение и свойства веществ, участвующих в процессах жизнедеятельности, в связи с познанием их

- 4. Совокупность химических реакций, протекающих в организме, называют обменом веществ, или метаболизмом. Вещества, образующиеся в клетках, тканях

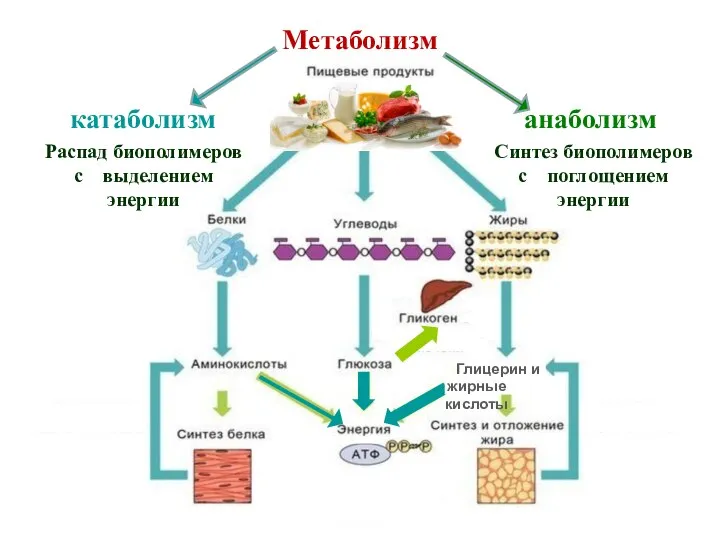

- 5. Метаболизм

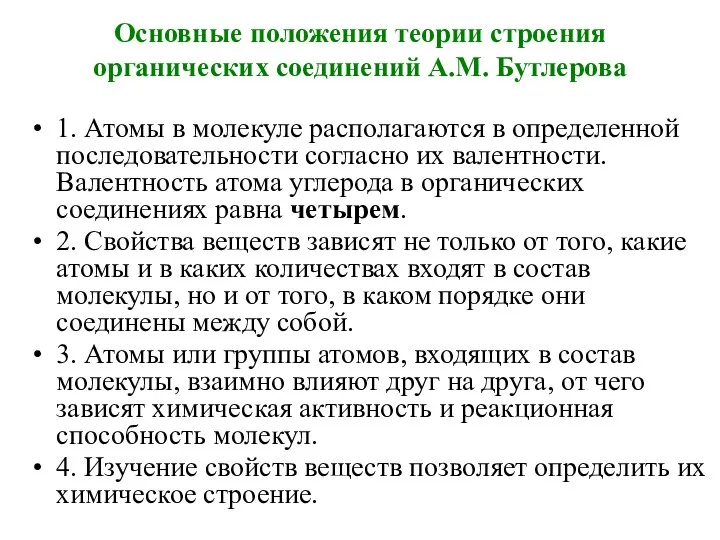

- 6. Основные положения теории строения органических соединений А.М. Бутлерова 1. Атомы в молекуле располагаются в определенной последовательности

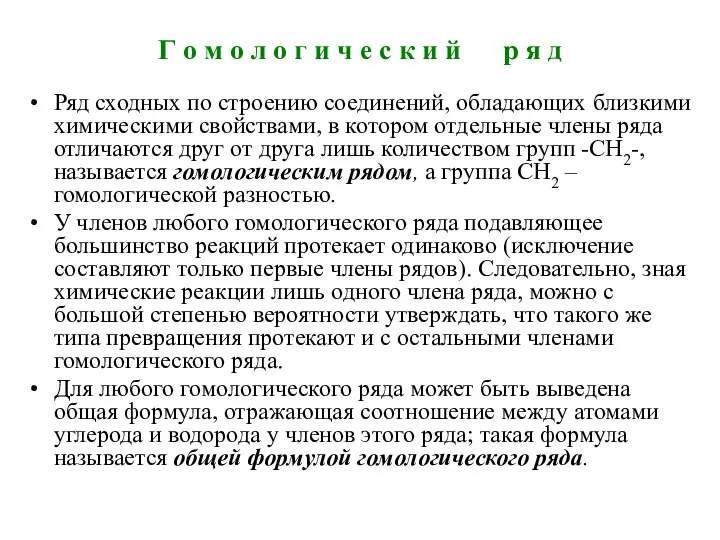

- 7. Г о м о л о г и ч е с к и й р я

- 8. Классификация органических соединений по строению углеродного скелета

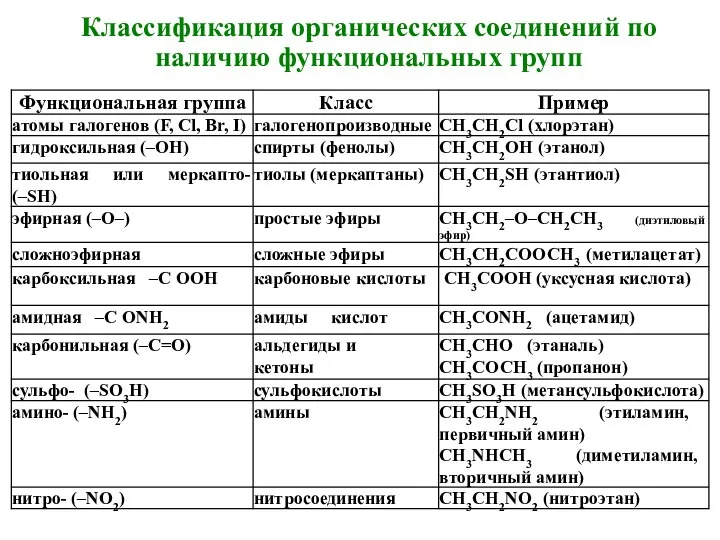

- 9. Классификация органических соединений по наличию функциональных групп

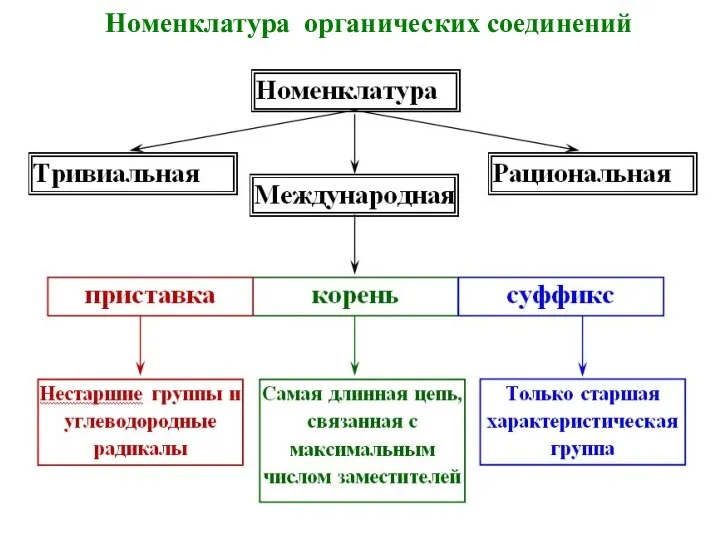

- 10. Номенклатура органических соединений

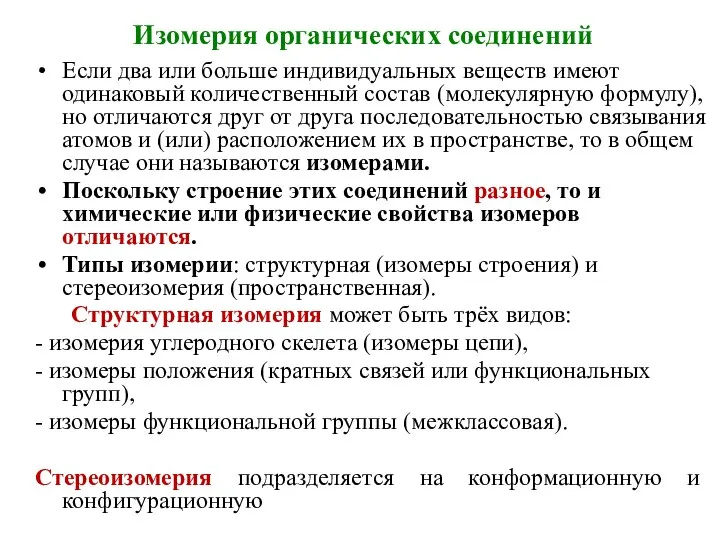

- 11. Изомерия органических соединений Если два или больше индивидуальных веществ имеют одинаковый количественный состав (молекулярную формулу), но

- 13. Вот такая геометрическая изомерия

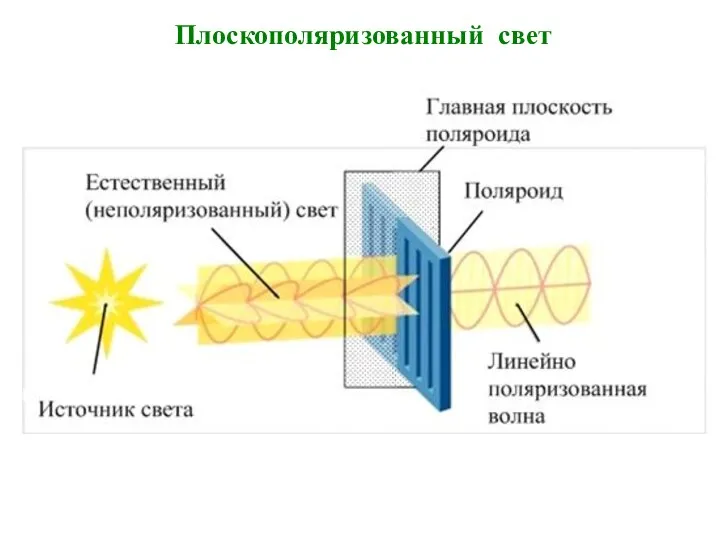

- 14. Плоскополяризованный свет

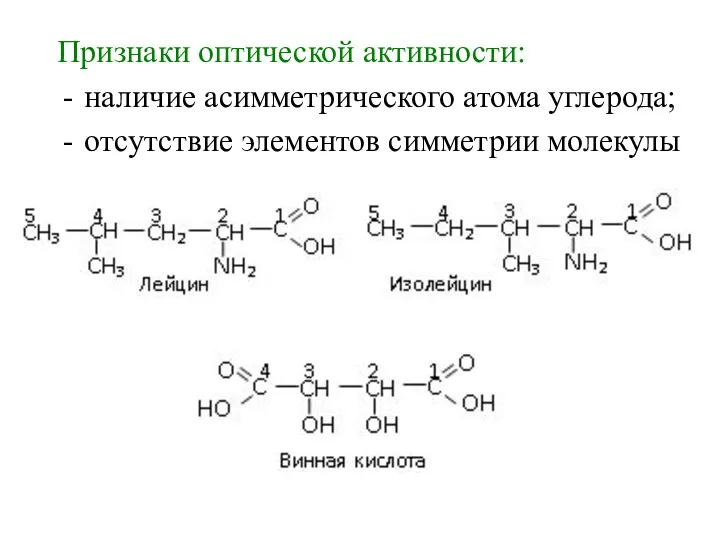

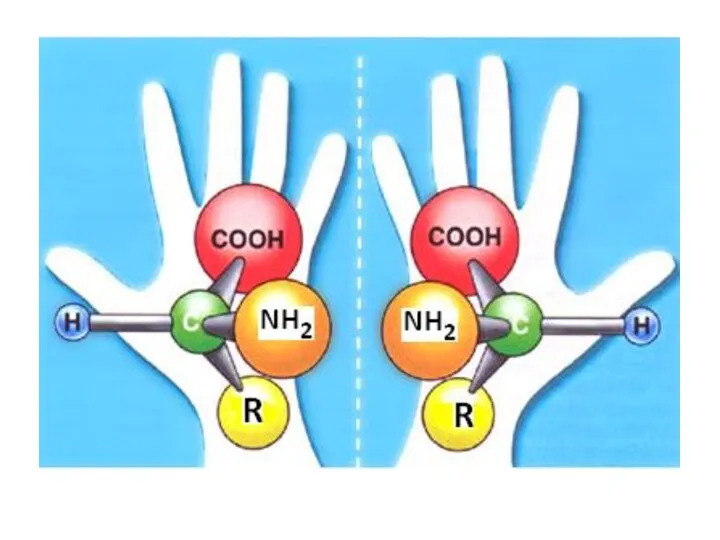

- 15. Признаки оптической активности: наличие асимметрического атома углерода; отсутствие элементов симметрии молекулы

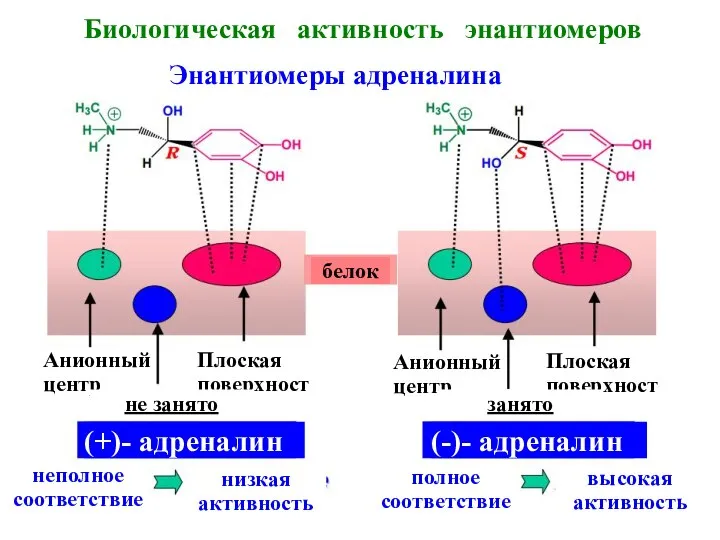

- 17. Биологическая активность энантиомеров

- 18. Жертвы талидомида Биологическая активность энантиомеров ДАРВОН анальгетик НОВРАД противокашле-вый препарат аспарагин зеркало L-аспарагин (из спаржи) горький

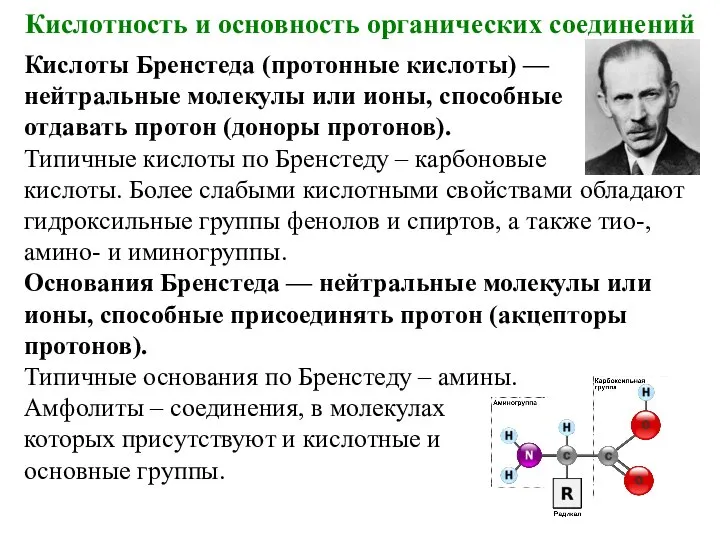

- 19. Кислотность и основность органических соединений Кислоты Бренстеда (протонные кислоты) — нейтральные молекулы или ионы, способные отдавать

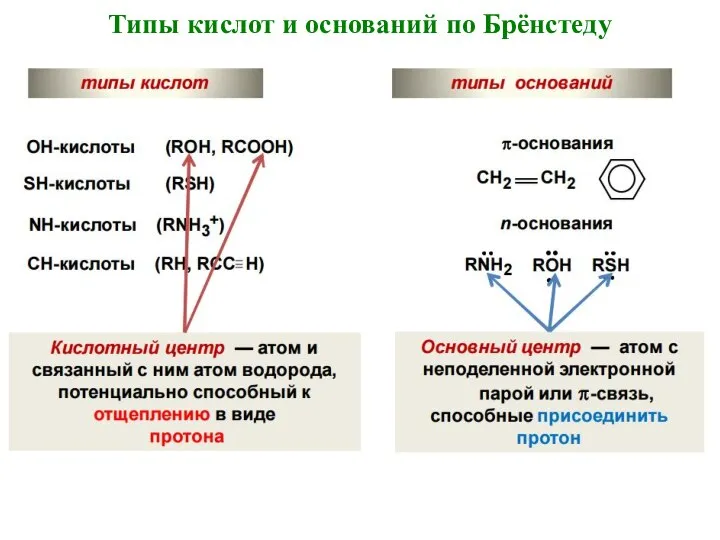

- 20. Типы кислот и оснований по Брёнстеду

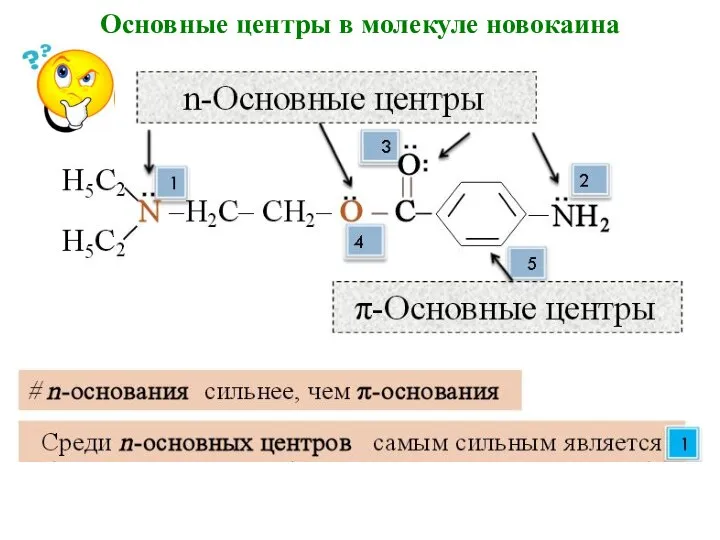

- 21. Основные центры в молекуле новокаина

- 22. Использование основных свойств для получения водорастворимых форм лекарственных препаратов Основные свойства лекарственных препаратов используются для получения

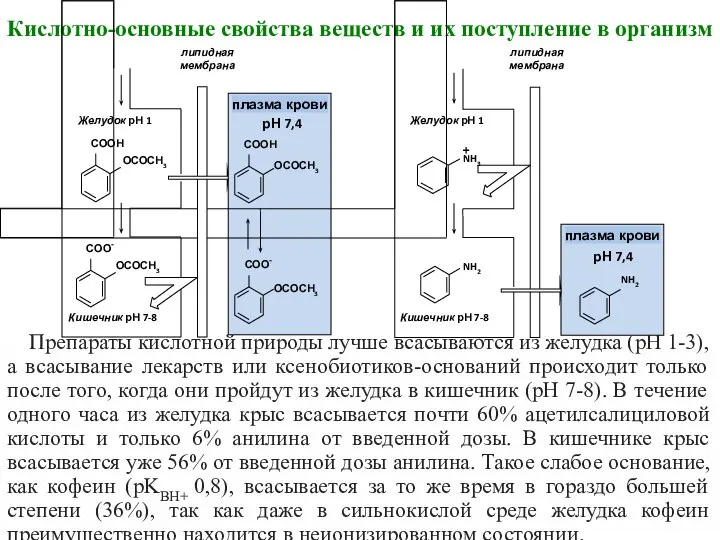

- 23. Кислотно-основные свойства веществ и их поступление в организм Препараты кислотной природы лучше всасываются из желудка (pH

- 24. Типы реакций в органической химии Органические реакции классифицируют по следующим признакам: 1. По электронной природе реагентов.

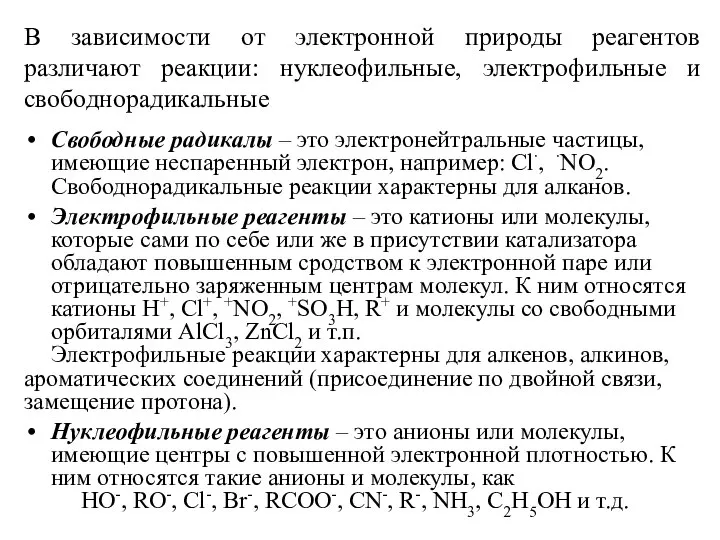

- 25. В зависимости от электронной природы реагентов различают реакции: нуклеофильные, электрофильные и свободнорадикальные Свободные радикалы – это

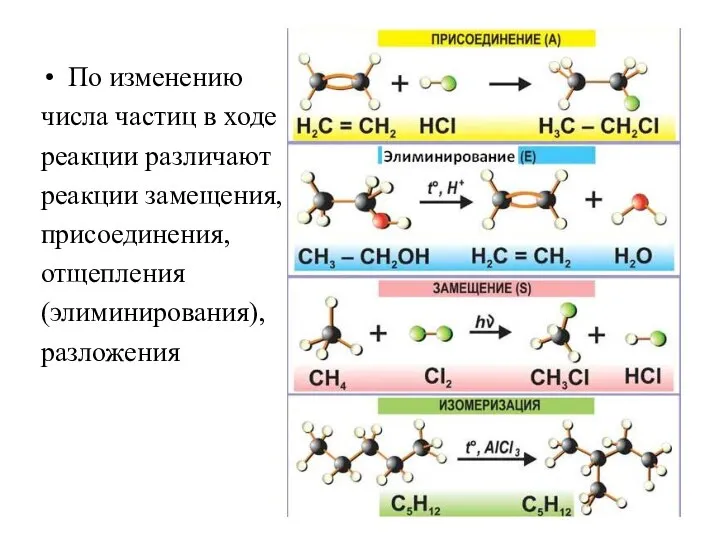

- 26. По изменению числа частиц в ходе реакции различают реакции замещения, присоединения, отщепления (элиминирования), разложения

- 27. Классификация реакций по частным признакам

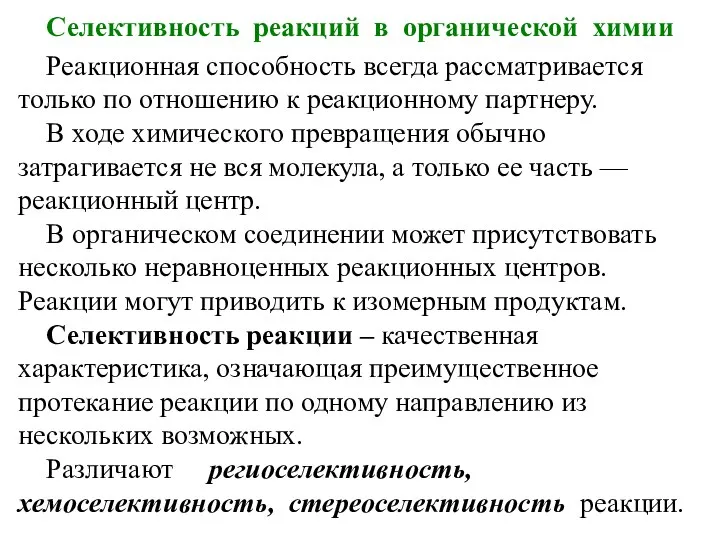

- 28. Селективность реакций в органической химии Реакционная способность всегда рассматривается только по отношению к реакционному партнеру. В

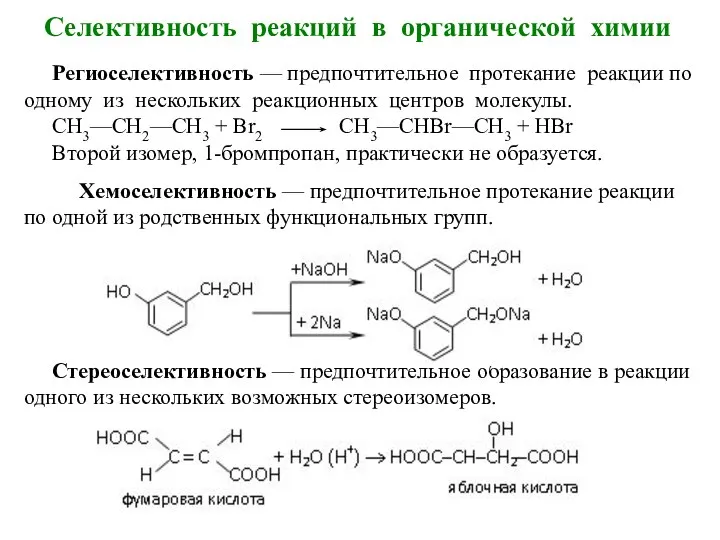

- 29. Селективность реакций в органической химии Региоселективность — предпочтительное протекание реакции по одному из нескольких реакционных центров

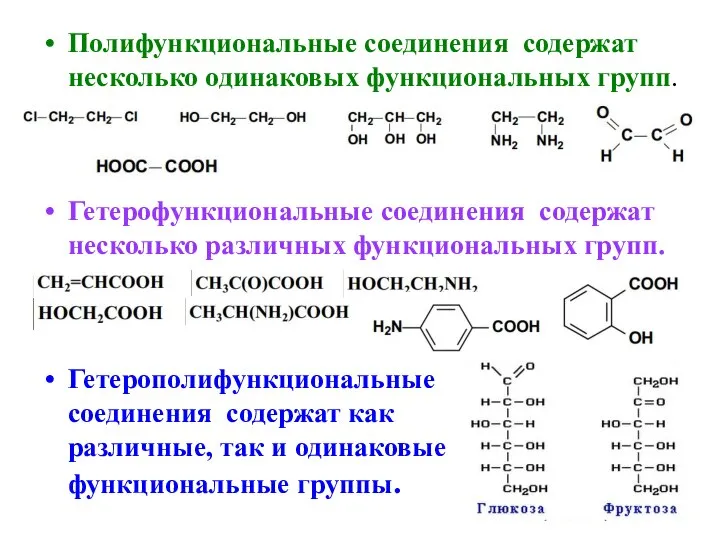

- 30. Полифункциональные соединения содержат несколько одинаковых функциональных групп. Гетерофункциональные соединения содержат несколько различных функциональных групп. Гетерополифункциональные соединения

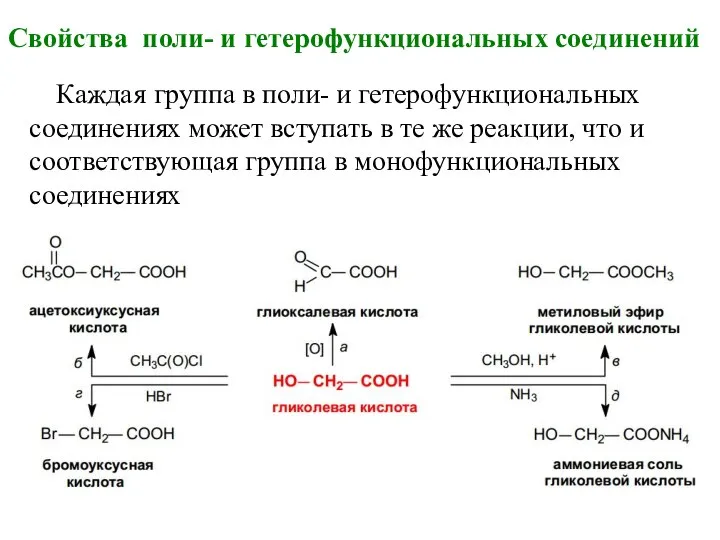

- 31. Свойства поли- и гетерофункциональных соединений Каждая группа в поли- и гетерофункциональных соединениях может вступать в те

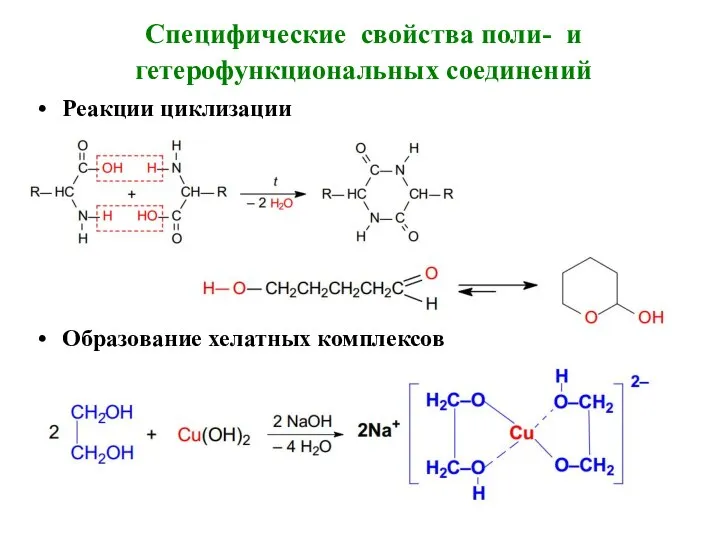

- 32. Специфические свойства поли- и гетерофункциональных соединений Реакции циклизации Образование хелатных комплексов

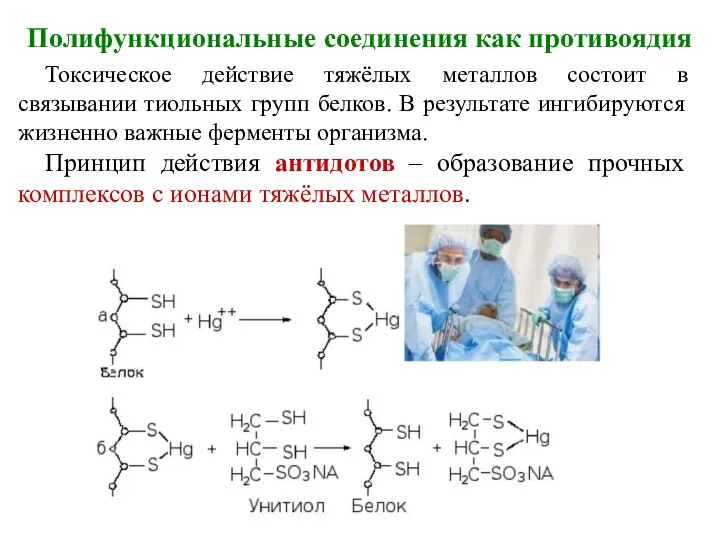

- 33. Полифункциональные соединения как противоядия Токсическое действие тяжёлых металлов состоит в связывании тиольных групп белков. В результате

- 35. Скачать презентацию

Катализ и катализаторы. (Лекция 10)

Катализ и катализаторы. (Лекция 10) Слайд-шоу. Коррозия металлов и сплавов

Слайд-шоу. Коррозия металлов и сплавов Кислоты. Классификация кислот

Кислоты. Классификация кислот ВКР: Организация проведения товароведной экспертизы пищевкусовых товаров

ВКР: Организация проведения товароведной экспертизы пищевкусовых товаров Методы защиты растений от вредителей

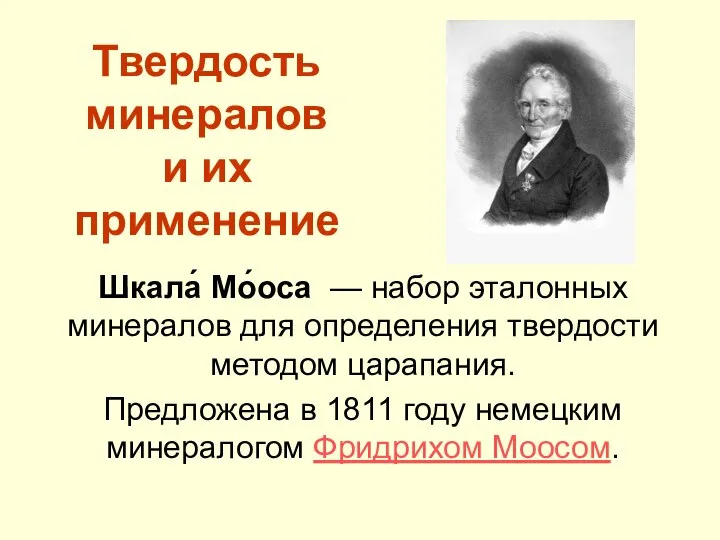

Методы защиты растений от вредителей Твердость минералов и их применение

Твердость минералов и их применение Современные представления о происхождении нефти и газа

Современные представления о происхождении нефти и газа Органические вещества 9 класс

Органические вещества 9 класс Элементы IV группы, побочной подгруппы периодической системы Менделеева

Элементы IV группы, побочной подгруппы периодической системы Менделеева Органические вещества

Органические вещества Молекулы. Свойства молекул

Молекулы. Свойства молекул Уравнения химической реакции 8 класс

Уравнения химической реакции 8 класс Оксид кремния

Оксид кремния Жуғыш заттар және жуғыш әсері. 1 Лекция

Жуғыш заттар және жуғыш әсері. 1 Лекция Чугуны. Структура и свойства. Классификация и применение

Чугуны. Структура и свойства. Классификация и применение Алканы. Хлороформ

Алканы. Хлороформ Экстракционные методы выделения продуктов микробиологического синтеза

Экстракционные методы выделения продуктов микробиологического синтеза Минералы. Классификация

Минералы. Классификация Строение атома кремния

Строение атома кремния Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота. Строение молекулы

Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота. Строение молекулы Презентация урока химии: «Металлы и их соединения» 9 класс. Учитель хим

Презентация урока химии: «Металлы и их соединения» 9 класс. Учитель хим Занимательные опыты по химии

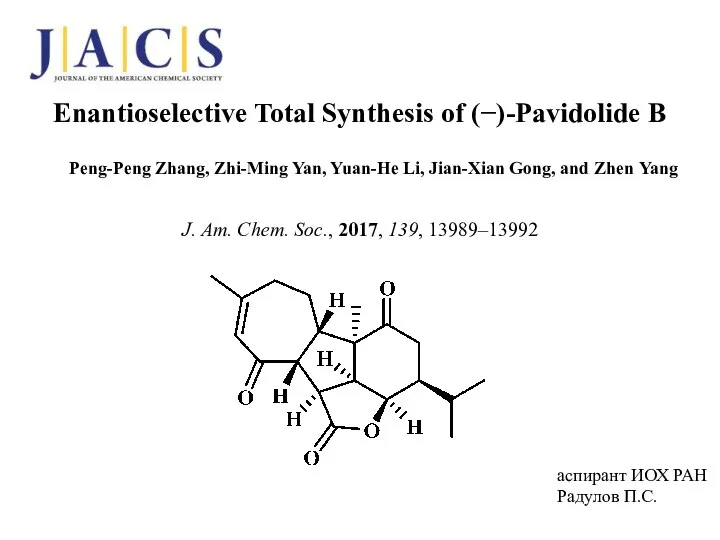

Занимательные опыты по химии Enantioselective Total Synthesis

Enantioselective Total Synthesis Углерод. 9 класс

Углерод. 9 класс Спирты

Спирты Биополимеры: естественные и искусственные

Биополимеры: естественные и искусственные Коллигативные свойства растворов

Коллигативные свойства растворов Производство аммиака

Производство аммиака