Содержание

- 2. XVII в. – период быстрого развития древнерусской культуры, и в тоже время век ее завершения; При

- 3. Время отмирания многих незыблемых традиций; Наиболее выразительное новшество – проникновение в литературу заведомого вымысла (классическая литература

- 4. «Повесть о Фроле Скобееве» : о похождениях дворянского сына; отличается занимательностью повествования, напоминающего сюжеты средневековых западноевропейских

- 5. «Повесть о Савве Грудицине»: Главный герой – сын богатого купца; Его история напоминают историю Фауста: Савву

- 6. «Повесть о Шемякином суде» и «Повесть о Ерше Ершовиче» (пародия на судебную тяжбу: сын боярский Лещ

- 7. Посвящена более традиционным для древнерусской культуры темам; Большой отклик вызвал кризис «Смутного времени» => самое яркое

- 8. Симеон Полоцкий (Самуил Емельянович Ситнианович-Петровский, 1629-1680 гг., выпускник Киево-Могилянской академии) – представитель придворного направления в литературе;

- 9. Пресветлый Орле Российския страны, честнокаменным венцем увенчаны, Орле преславный, высоко парящий славою Орлы вся превосходящий. Вскую

- 10. Симеон Полоцкий также писал вирши на самые разнообразные темы; Сторонник просвещения, многие свои произведения он посвящал

- 11. Юрий Крижанич (1618-1683 гг.) – хорват, прибывший в Россию в 1659 г., европейски образованный человек, магистр

- 12. Количественные и качественные изменения: н смену традиционному древнерусскому ученичеству (индивидуальному обучению у наставников) приходят настоящие учебные

- 13. 1692 г – иллюстрированный букварь Кариона Истомина, известного также своими поэтическими произведениями, продолжавшими традицию Симеона Полоцкого;

- 14. «Житие протопопа Аввакума» (с житием связывает только название); Биография наиболее влиятельного и яркого вождя старообрядческой оппозиции

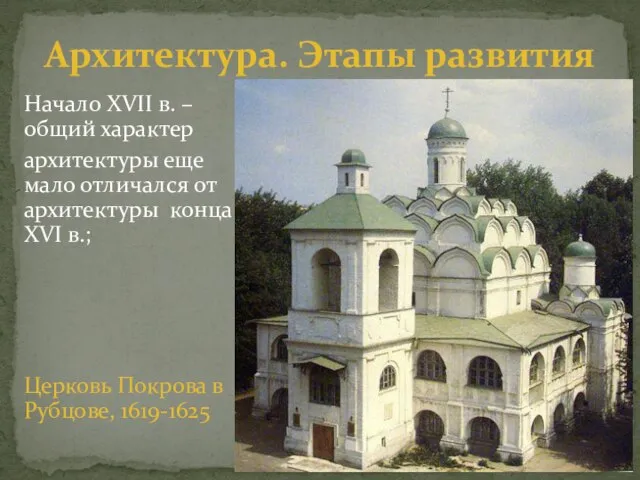

- 15. Начало XVII в. – общий характер архитектуры еще мало отличался от архитектуры конца XVI в.; Церковь

- 16. Дивная церковь в Угличе

- 17. Церковь Покрова в Медведкове

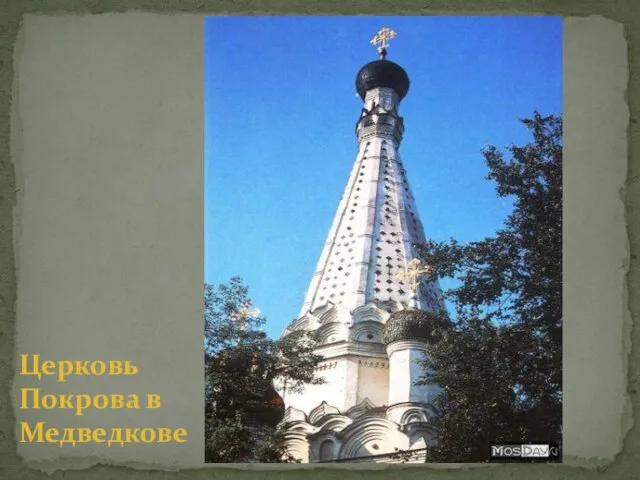

- 18. Середина XVII в. – подчеркнутая декоративность, нарядность и многоцветность архитектурного убранства; (запрет на шатровые храмы как

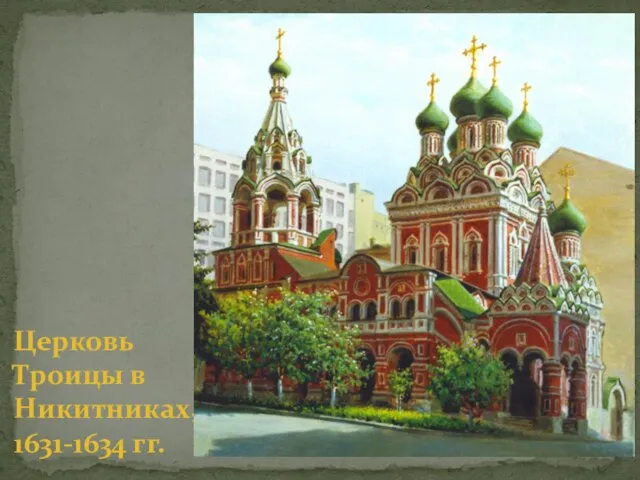

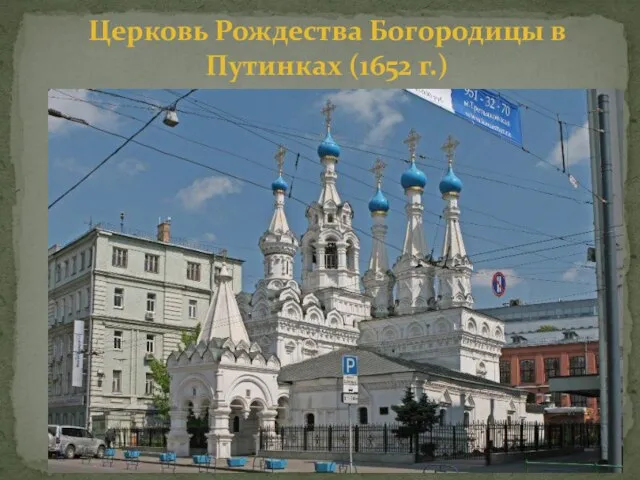

- 19. Церковь Троицы в Никитниках, 1631-1634 гг.

- 20. Церковь Рождества Богородицы в Путинках (1652 г.)

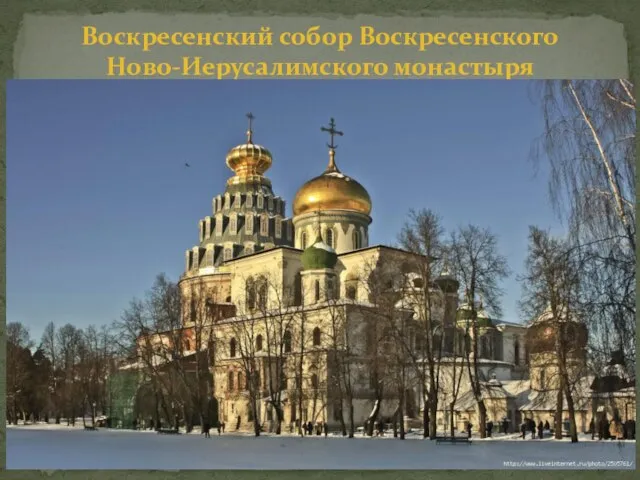

- 22. Воскресенский собор Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря

- 23. Идея: воссоздать комплекс святых мест Палестины; Первым зодчим храма был сам патриарх Никон; Образец: модель храма

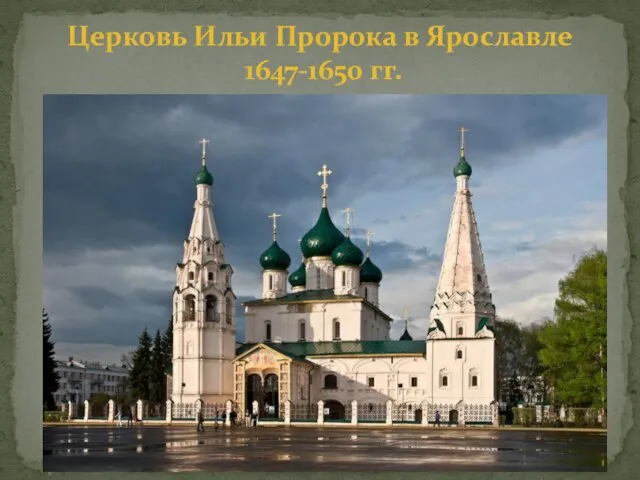

- 25. Церковь Ильи Пророка в Ярославле 1647-1650 гг.

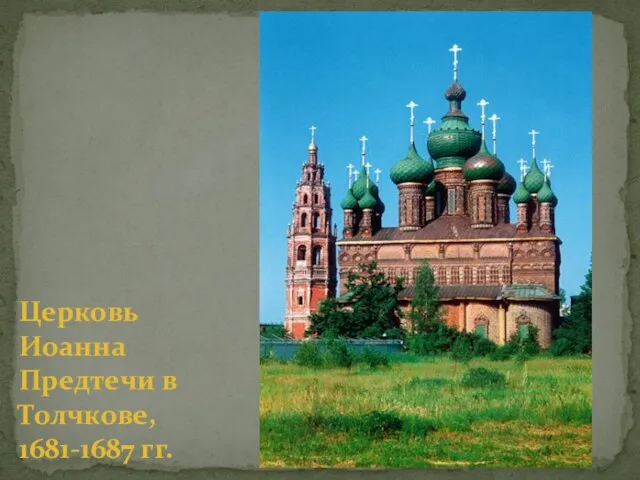

- 26. Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове, 1681-1687 гг.

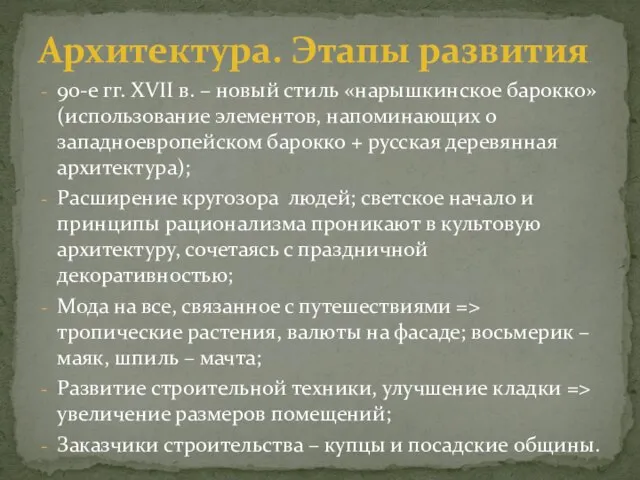

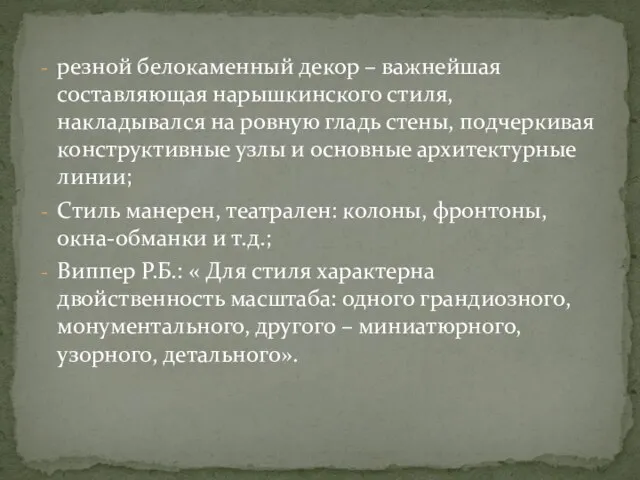

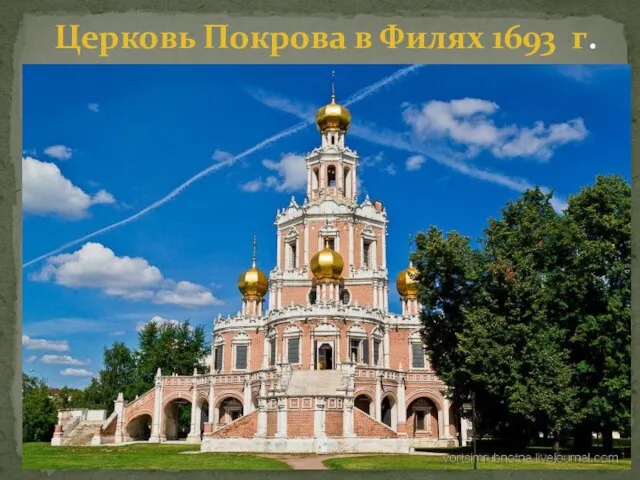

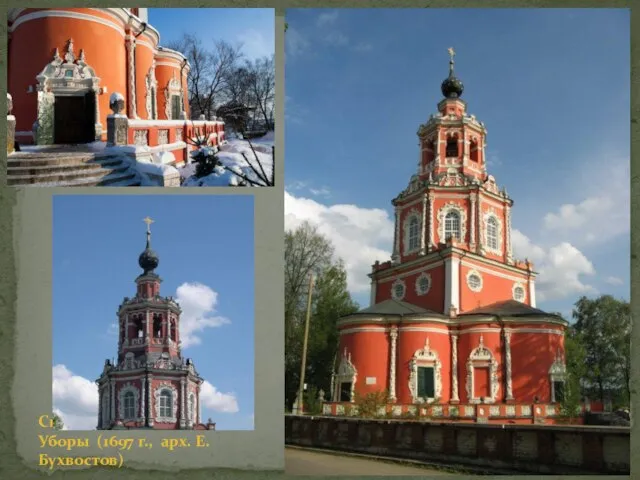

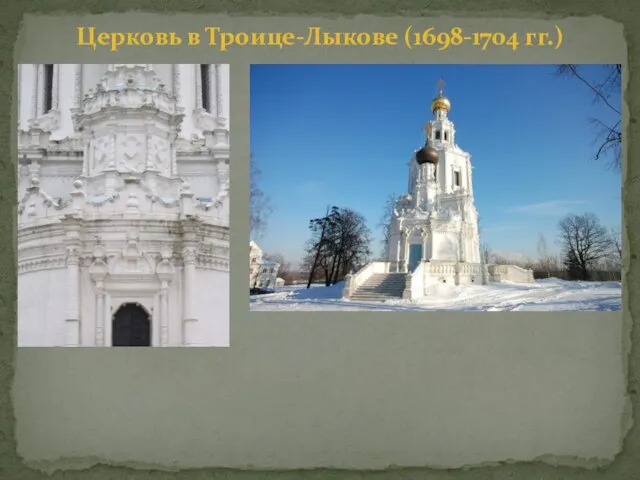

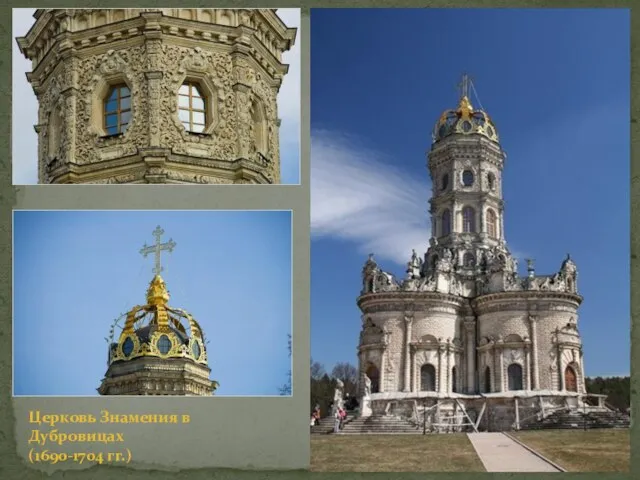

- 27. 90-е гг. XVII в. – новый стиль «нарышкинское барокко» (использование элементов, напоминающих о западноевропейском барокко +

- 28. резной белокаменный декор – важнейшая составляющая нарышкинского стиля, накладывался на ровную гладь стены, подчеркивая конструктивные узлы

- 29. Церковь Покрова в Филях 1693 г.

- 31. Спасская церковь в с. Уборы (1697 г., арх. Е. Бухвостов)

- 32. Усадебный храм Нарышкина

- 33. Церковь в Троице-Лыкове (1698-1704 гг.)

- 35. Церковь Знамения в Дубровицах (1690-1704 гг.)

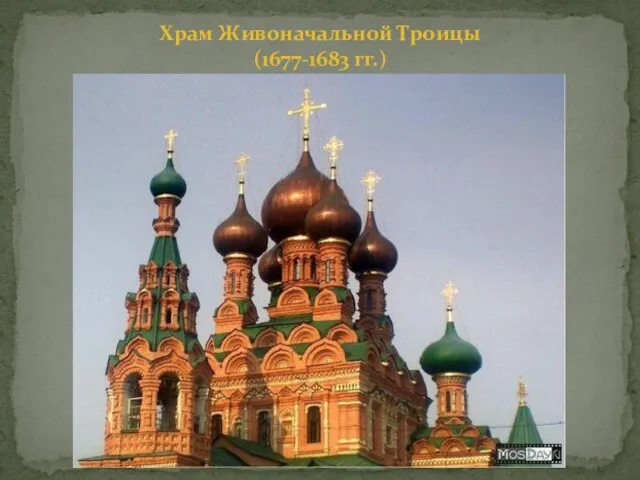

- 40. Храм Живоначальной Троицы (1677-1683 гг.)

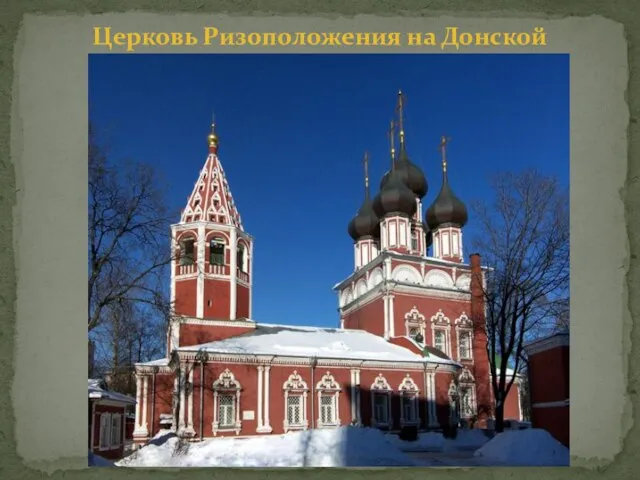

- 41. Церковь Ризоположения на Донской

- 42. Кижи

- 43. Надстраиваются шатры над башнями московского Кремля; В 30-х гг. на территории Кремля сооружен Теремной дворец (арх.

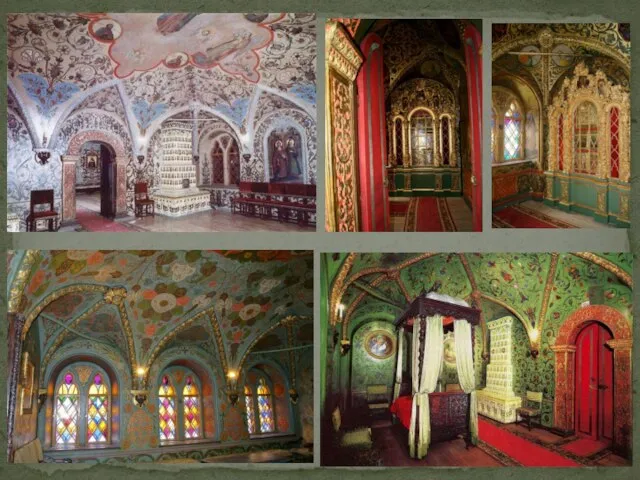

- 44. Теремной дворец (1635-1636 гг.)

- 46. Палаты Аверкия Кириллова (1657 г.)

- 47. Печатный двор (1642-1679 гг., арх. Шарутин, Неверов)

- 48. Ростов Великий. Кремль. Архиерейский двор (1670-1683 гг.)

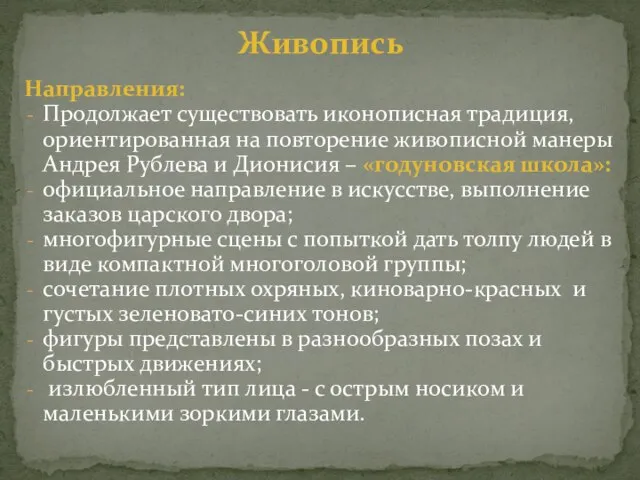

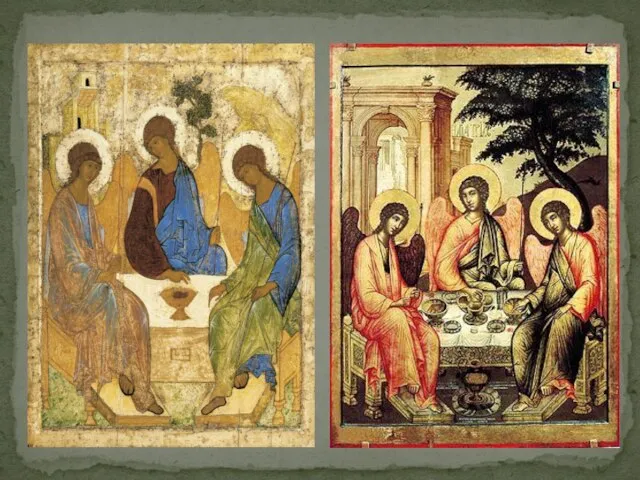

- 49. Направления: Продолжает существовать иконописная традиция, ориентированная на повторение живописной манеры Андрея Рублева и Дионисия – «годуновская

- 50. «Богоматерь о тебе радуется» с праздниками, XVI в., годуновская школа

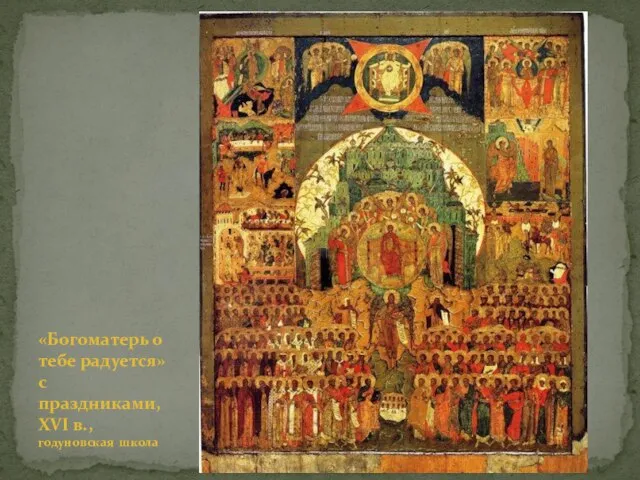

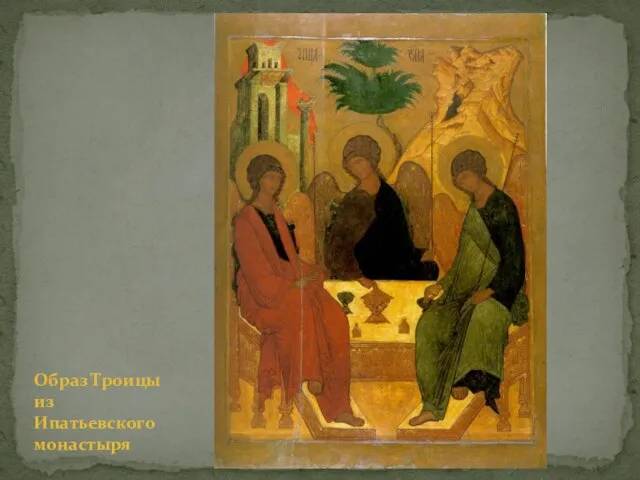

- 51. Образ Троицы из Ипатьевского монастыря

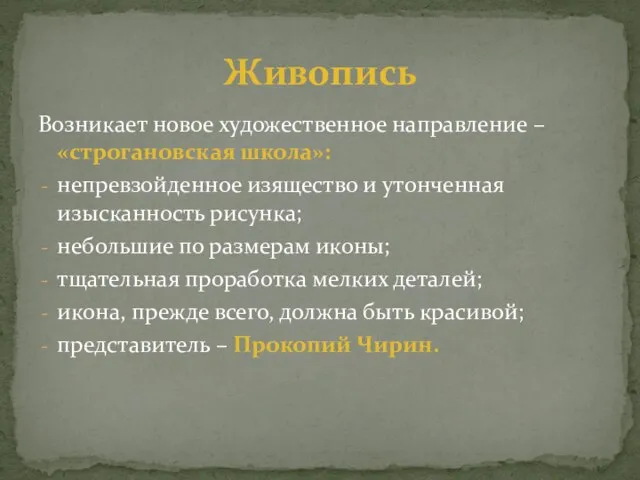

- 52. Возникает новое художественное направление – «строгановская школа»: непревзойденное изящество и утонченная изысканность рисунка; небольшие по размерам

- 53. «Богоматерь на престоле со св. Григорием Богословом, Никитой, Марфой и Евпраксией»

- 54. «Избранные святые»

- 55. «Никита Воин»

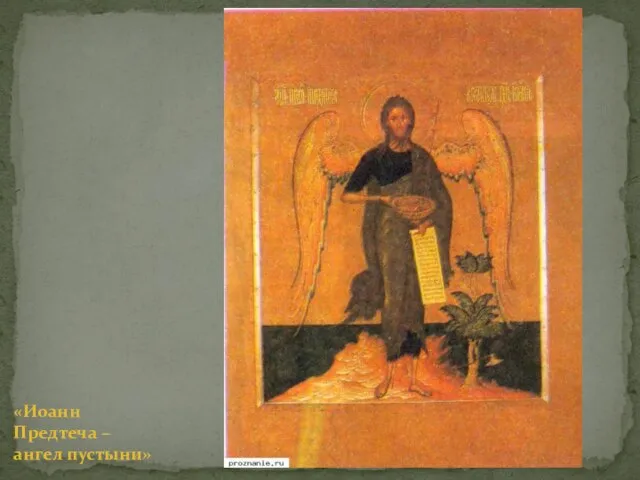

- 56. «Иоанн Предтеча – ангел пустыни»

- 57. «Дмитрий Солунский и Дмитрий-царевич»

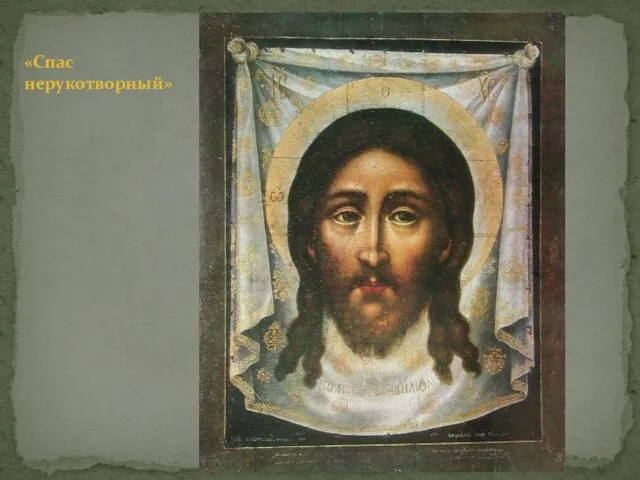

- 58. Симон Федорович Ушаков (1626-1686 гг.): Отказ от традиции изображения схематичных плоскостных бестелесных образов, идущей из византийского

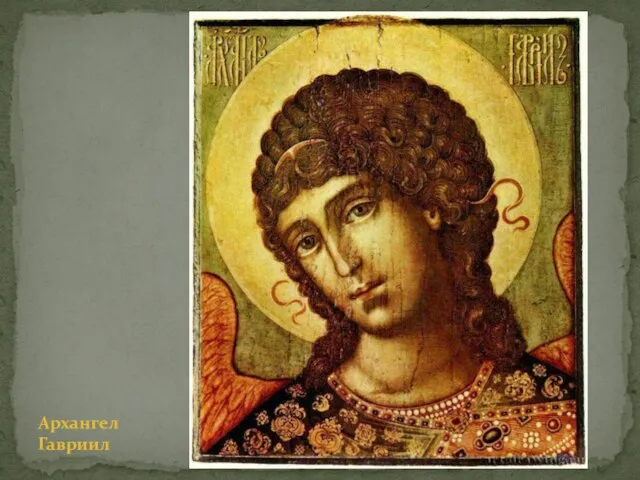

- 59. Архангел Гавриил

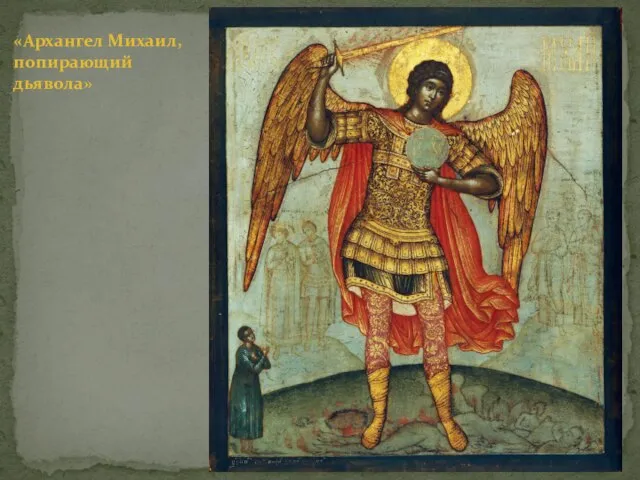

- 60. «Архангел Михаил, попирающий дьявола»

- 61. «Богоматерь Елеуса Кикская» и «Богоматерь Одигитрия»

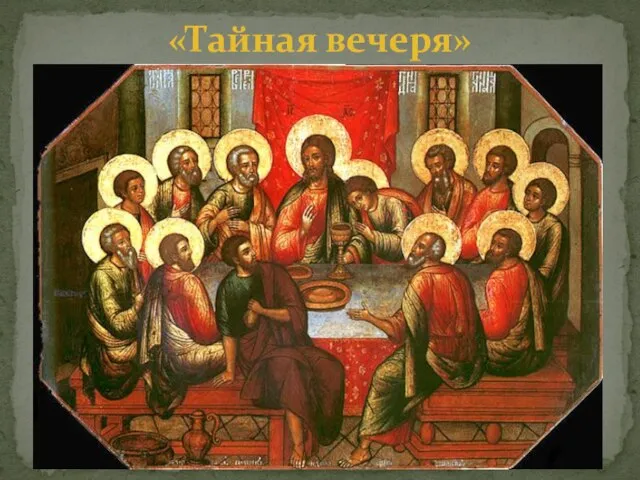

- 62. «Тайная вечеря»

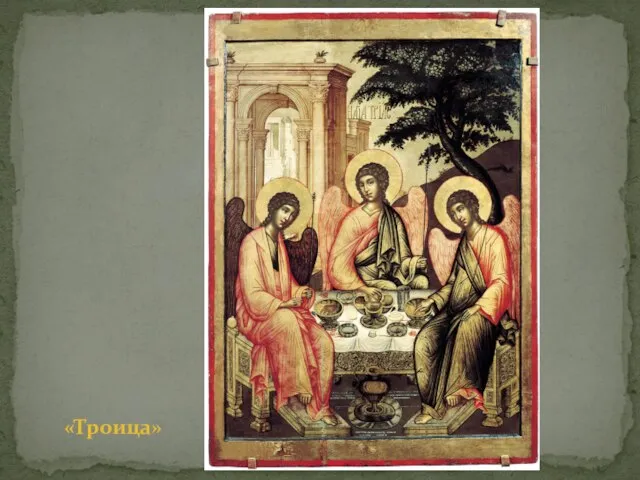

- 63. «Троица»

- 65. «Спас нерукотворный»

- 66. Расписывали много, но иначе чем раньше; Изображения измельчены и с большим трудом читаются на расстоянии; Фрески

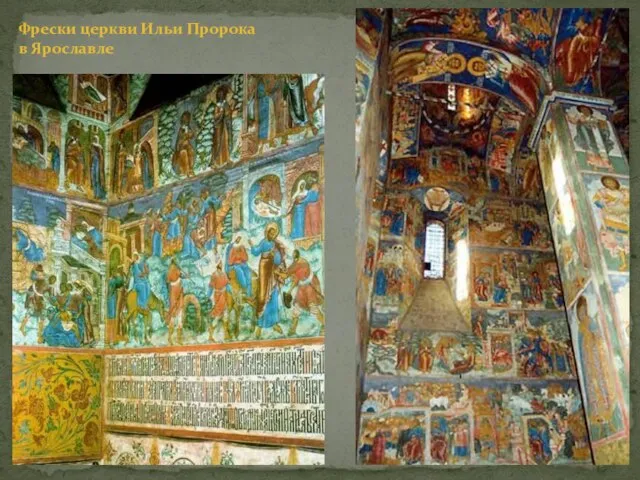

- 67. Фрески в церкви Ильи Пророка в Ярославле

- 68. Фреска церкви Иоанна Предтечи в Ярославле

- 69. Фрески церкви Ильи Пророка в Ярославле

- 71. Фрески церкви Иоанна Предтечи в Ярославле. Страшный суд

- 72. Фрески церкви Иоанна Предтечи в Ярославле. Страшный суд

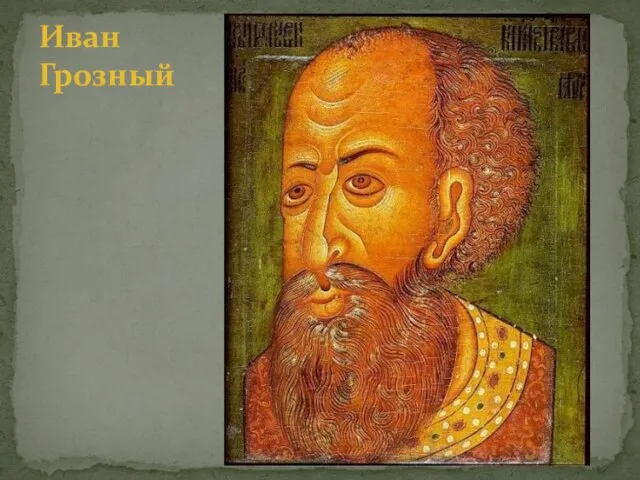

- 73. Значительное явление в изобразительном искусстве XVII в.; Парсуна – персона, портрет; Парсуна похожа на икону (условное

- 74. Иван Грозный

- 75. Князь М.В. Скопин-Шуйский

- 77. Скачать презентацию

Презентация на тему 2012 – год истории России

Презентация на тему 2012 – год истории России  Напад Німеччини на Польщу

Напад Німеччини на Польщу История Фестивального движения

История Фестивального движения Расцвет афинского государства

Расцвет афинского государства 15 февраля 2022 год — 33 годовщина со дня вывода советских войск из Афганистана

15 февраля 2022 год — 33 годовщина со дня вывода советских войск из Афганистана Год памяти и славы

Год памяти и славы Картонное кружево

Картонное кружево Оснащение Красной Армии

Оснащение Красной Армии Курская битва

Курская битва « В «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех м

« В «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех м Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Подготовили ученицы 8Б класса Соловьёва Дарья Левченкова Дарья

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Подготовили ученицы 8Б класса Соловьёва Дарья Левченкова Дарья  Города-герои. Звание город–герой

Города-герои. Звание город–герой Древняя Этрудия: забытая великая держава Древнего мира

Древняя Этрудия: забытая великая держава Древнего мира Лжедмитрий II Биография Предположения о происхождении Формирование окружения Кончина

Лжедмитрий II Биография Предположения о происхождении Формирование окружения Кончина Воспоминая и письма времен Великой Отечественной войны

Воспоминая и письма времен Великой Отечественной войны Презентация на тему Появление славян.

Презентация на тему Появление славян.  От традиционного общества к индустриальному. Мир на рубеже XVIII–XIX вв

От традиционного общества к индустриальному. Мир на рубеже XVIII–XIX вв Основы измерения времени

Основы измерения времени Презентация на тему "Живопись в древнем мире" - презентации по Истории скачать бесплатно

Презентация на тему "Живопись в древнем мире" - презентации по Истории скачать бесплатно Промышленный переворот (промышленная революция, Великая индустриальная революция) — переход от ручного труда к машин

Промышленный переворот (промышленная революция, Великая индустриальная революция) — переход от ручного труда к машин Презентация на тему "к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне" - презентации по Истории скачать

Презентация на тему "к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне" - презентации по Истории скачать  Старший сержант, командир пулеметчиков - Тырышкин Ф.П

Старший сержант, командир пулеметчиков - Тырышкин Ф.П Идеи мировой революции

Идеи мировой революции Россия - родина моя

Россия - родина моя Китайская народная республика

Китайская народная республика О чём рассказывают гербы

О чём рассказывают гербы Архитектура Византии

Архитектура Византии Во 2-м в. в Риме перевели земледельцев Во 2-м в. в Риме перевели земледельцев _

Во 2-м в. в Риме перевели земледельцев Во 2-м в. в Риме перевели земледельцев _