Содержание

- 2. СТРАТЕГИЯ ОБОРОНЫ Основным врагом южнорусских земель в X–XII вв. были степняки, кочевники: - во второй половине

- 3. Сплошные пограничные линии – Змиевы валы. Это гигантские сооружения из валов и рвов, протянувшиеся примерно на

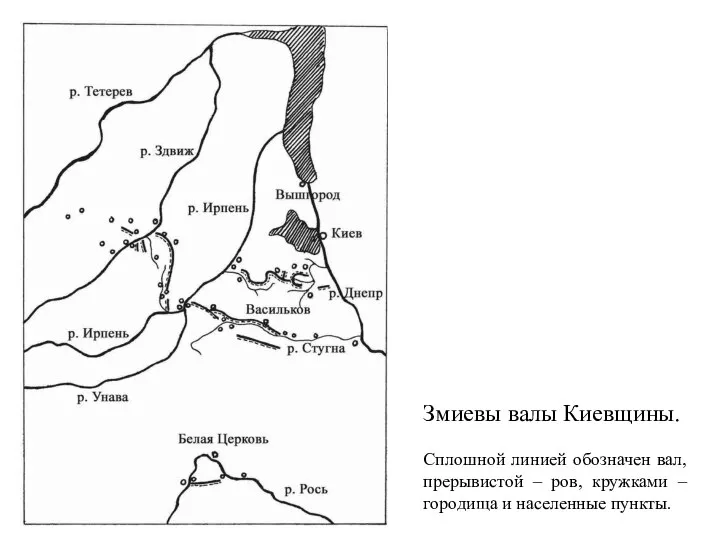

- 4. Змиевы валы Киевщины. Сплошной линией обозначен вал, прерывистой – ров, кружками – городища и населенные пункты.

- 5. Змиевы валы состояли из земляного вала и рва перед ним (иногда ров шел с обеих сторон

- 6. Конец XI – начало XII в. полностью возобладала феодальная раздробленность; изменилась общая военная обстановка. Оборона границ

- 7. XIV в. - процесс объединения русских земель вокруг Москвы. строительство и усиление крепостей на главных направлениях

- 8. Вторая половина XV в. - сложилось централизованное Русское государство. крепости внутри государственной территории не нужны и

- 9. В XVI–XVII вв. Для борьбы с татарами на южной границе Руси создают сплошные оборонительные рубежи –

- 10. С 1599 г. береговая служба отменяется и полки начинают располагать южнее Оки. Это свидетельствует о создании

- 11. Начало XVII в. - Смутное время, польско-шведская интервенция. Западные границы - крепости различного значения и мощности.

- 12. Для защиты южных границ от татар в 1635 г. разворачиваются грандиозные работы по сооружению оборонительных линий.

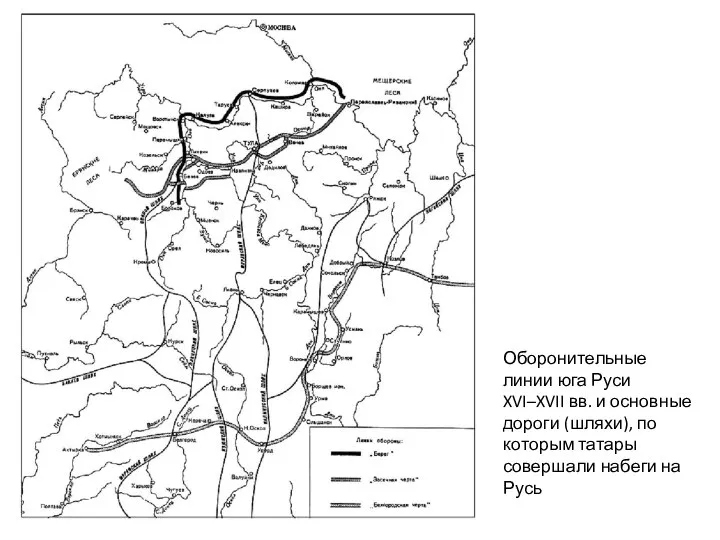

- 13. Оборонительные линии юга Руси XVI–XVII вв. и основные дороги (шляхи), по которым татары совершали набеги на

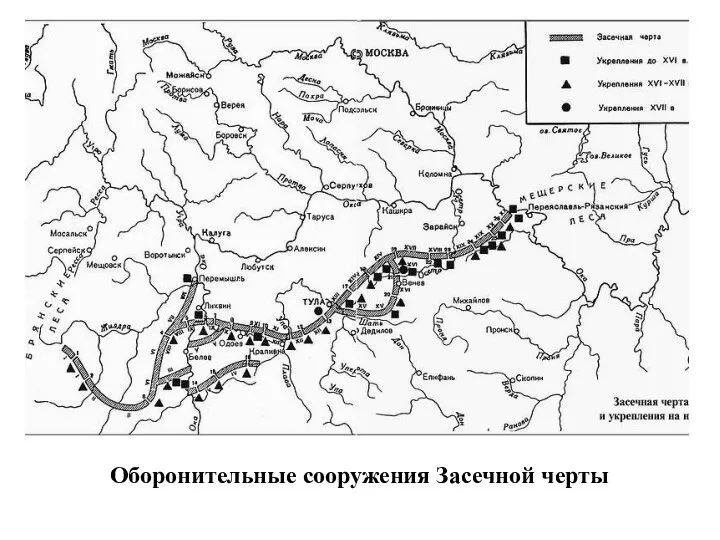

- 14. Оборонительные сооружения Засечной черты

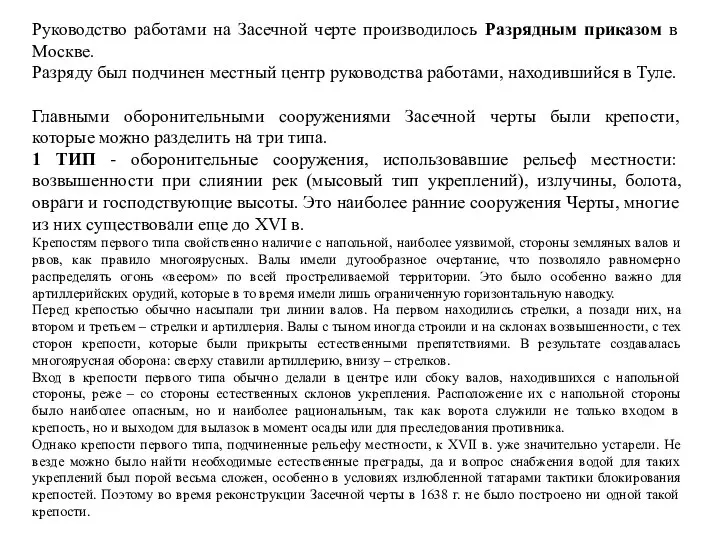

- 15. Руководство работами на Засечной черте производилось Разрядным приказом в Москве. Разряду был подчинен местный центр руководства

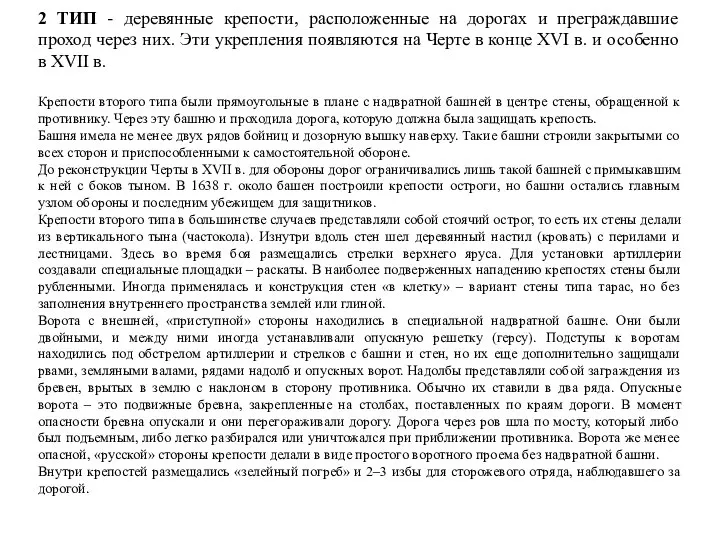

- 16. 2 ТИП - деревянные крепости, расположенные на дорогах и преграждавшие проход через них. Эти укрепления появляются

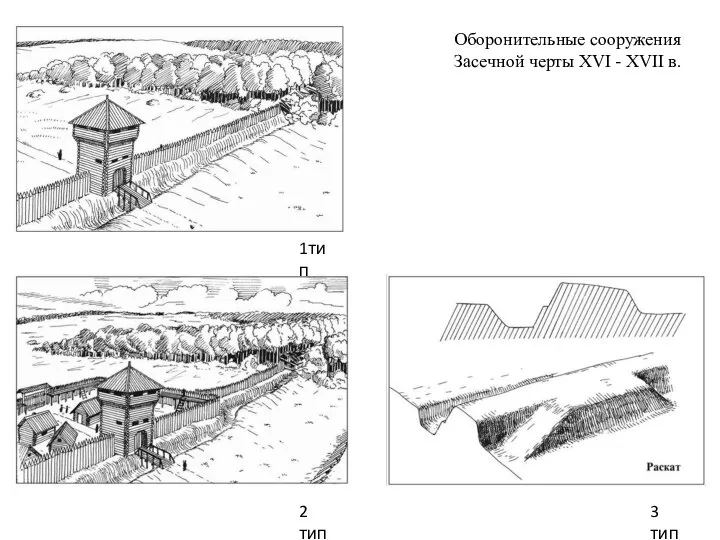

- 17. Оборонительные сооружения Засечной черты XVI - XVII в. 1тип 2 тип 3 тип

- 18. По сравнению с крепостями первого типа крепости второго типа имели существенные преимущества в отношении обеспечения водой.

- 19. 3 ТИП – это деревоземляные сооружения, расположенные в виде цепи на открытых, мало защищенных пространствах. Для

- 20. Рассмотренные выше три типа укреплений были узлами обороны Засечной черты. Однако бóльшая часть Черты была защищена

- 21. Необходимо отметить и еще один стратегический подход, широко использовавшийся на Руси примерно с XIV в., но

- 22. СТРОИТЕЛИ Строительство укреплений на Руси в феодальный период находилось в непосредственном ведении князя. Военно-инженерные специалисты –

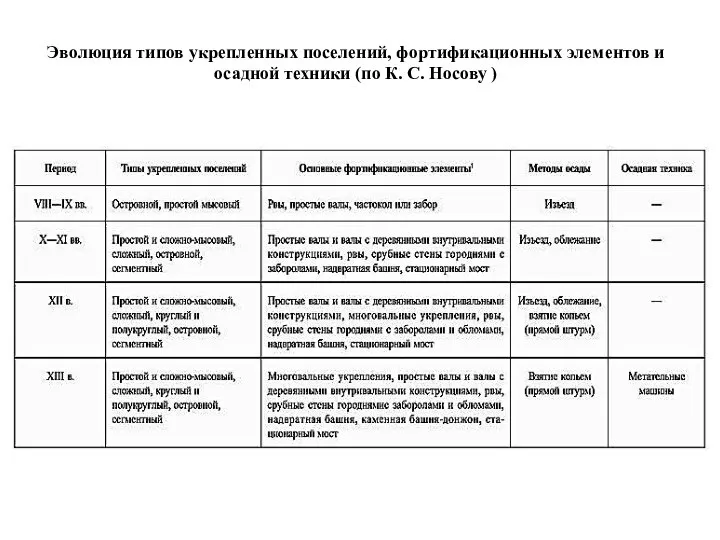

- 23. Эволюция типов укрепленных поселений, фортификационных элементов и осадной техники (по К. С. Носову )

- 26. Скачать презентацию

СТРАТЕГИЯ ОБОРОНЫ

Основным врагом южнорусских земель в X–XII вв. были степняки, кочевники:

СТРАТЕГИЯ ОБОРОНЫ

Основным врагом южнорусских земель в X–XII вв. были степняки, кочевники:

- во второй половине X – первой половине XI в. печенеги, позже – торки,

с середины XI в. – половцы.

Вся полоса лесостепи находилась под постоянной угрозой нападения кочевников. В 968 г. печенеги едва не захватили даже саму столицу древнерусского государства – Киев. В последнее десятилетие XI в. не было ни одного года, когда в летописях не были бы отмечены набеги половцев.

Основой армии кочевников была иррегулярная конница. Крепости же кочевники осаждать не умели, делали это редко, а захватывали еще реже.

Для предотвращения набегов кочевников русские князья старались укреплять не только отдельные города, но и саму границу со степью.

Для этой цели в конце X – начале XI в., в период наибольшей мощи единого раннефеодального государства, в южных и юго-восточных пограничных районах строили укрепленные поселения (города).

Сплошные пограничные линии – Змиевы валы.

Это гигантские сооружения из валов

Сплошные пограничные линии – Змиевы валы.

Это гигантские сооружения из валов

Грандиозная протяженность этих укреплений нашла отражение в былинном эпосе о Змие, который был запряжен в плуг, окованный Козьмой и Демьяном, и проложил громадные борозды – валы и рвы.

В настоящее время их чаще всего датируют X–XI вв.

«Государь русов, великий царствами и богатствами… в течение двух дней провожал он меня сам вплоть до крайнего предела своего государства, который он со всех сторон окружил крепчайшей и длиннейшей оградой по причине кочующего врага». - архиепископ Бруно, начало XI в.

Змиевы валы Киевщины.

Сплошной линией обозначен вал, прерывистой – ров, кружками

Змиевы валы Киевщины.

Сплошной линией обозначен вал, прерывистой – ров, кружками

Змиевы валы состояли из земляного вала и рва перед ним (иногда

Змиевы валы состояли из земляного вала и рва перед ним (иногда

Некоторые валы построены по берегам рек, некоторые – от одной реки до другой.

Валы располагались не обособленно. Вдоль них были устроены военные укрепленные поселения.

Змиевы валы обнаружены в районе Киева, Житомира, Харькова, Переяславля и в других местах. Наибольшее их количество находится на правобережье среднего Днепра.

Конец XI – начало XII в.

полностью возобладала феодальная раздробленность;

изменилась общая

Конец XI – начало XII в.

полностью возобладала феодальная раздробленность;

изменилась общая

Оборона границ государства в целом становилась все более и более затруднительной в связи с его дроблением на отдельные княжества и ослаблением военной мощи киевских князей. Постоянные внутренние войны между отдельными русскими княжествами вынуждали защищать уже границы каждого отдельного княжества.

- меняется стратегия обороны страны: заселение пограничных районов оседающими кочевниками – печенегами, торками и берендеями;

- новая наступательная тактика – глубокие рейды в степь с разгромом половецких веж (Владимир Мономах и его сын Мстислав).

XIV в. - процесс объединения русских земель вокруг Москвы.

строительство и

XIV в. - процесс объединения русских земель вокруг Москвы.

строительство и

Тверское княжество в свою очередь размещало большое количество крепостей на границе с Московским княжеством.

С московского направления Твери могло грозить вторжение татар.

Новгород и Псков уделяли наибольшее внимание укреплению своих западных (со стороны Ливонского ордена) и южных границ (со стороны Литвы).

В 1302 и 1309 г. новгородцы и псковичи перестраивают и укрепления в своих столицах.

Вторая половина XV в. - сложилось централизованное Русское государство.

крепости внутри государственной

Вторая половина XV в. - сложилось централизованное Русское государство.

крепости внутри государственной

восстанавливались и перестраивались крепости вблизи государственных границ.

Северо-западные и западные границы Руси в XV–XVII вв.

противник - Швеция, Литовское государство и Польша: хорошо организованные армии, оснащенные мощной артиллерией и владеющие всеми видами осадной техники;

строились каменные твердыни.

Укрепления за Уралом и на южных окраинах страны.

в Сибири строились деревянные крепости остроги, которые вполне отвечали нуждам русской колонизации;

на южных границах основным противником были татары, тактика которых состояла в стремительных и внезапных набегах: артиллерия отсутствовала, и искусством осады владели плохо - требовалось большое количество укреплений.

В XVI–XVII вв.

Для борьбы с татарами на южной границе Руси

В XVI–XVII вв.

Для борьбы с татарами на южной границе Руси

Создание таких оборонительных линий, как Змиевы валы и Засечные черты, было под силу только мощному государству. В X–XI вв. таким государством была Киевская Русь, в XVI–XVII вв. – Русское государство.

Первые попытки защитить южные границы Руси от татарских вторжений были предприняты еще в XIV в. при Иване Калите.

Оборона строилась на создании засек (завалов леса), которые значительно затрудняли продвижение крупных военных сил.

Засеки упоминаются в русских летописях еще в домонгольские времена.

С 1599 г. береговая служба отменяется и полки начинают располагать южнее

С 1599 г. береговая служба отменяется и полки начинают располагать южнее

В XV–XVI вв. возле отдельных городов, подвергавшихся набегам, создавались лесные завалы. Там, где не было лесов, строились небольшие укрепления на дорогах и в наиболее опасных местах. Все эти засеки и укрепления и стали опорными пунктами в системе обороны Черты.

Засечная черта превращается в единую оборонительную линию, вероятно, только во второй половине XVI в. Она состояла из укрепленных городов, лесных и водных преград и специально возведенных крепостей. Все военное и административное управление Чертой сосредоточилось в Туле, имевшей важное стратегическое положение.

Засечная черта стала мощной преградой на пути татарских орд. С 1558 по 1596 г. набеги проходили почти ежегодно, но лишь во время одного из них татарам удалось проникнуть за Засечную черту: в 1571 г. Девлет Гирей прорвал оборону Засечной черты, дошел до Москвы и сильно опустошил ее.

Начало XVII в. - Смутное время, польско-шведская интервенция.

Западные границы -

Начало XVII в. - Смутное время, польско-шведская интервенция.

Западные границы -

Организация службы на Засечной черте приходит в упадок. Все войска были отозваны для борьбы с иноземными завоевателями и подавления крестьянских восстаний.

. Ослаблением охраны Черты не преминули воспользоваться татары.

В 1607 и 1608 г. ногаи разоряли украинные и северские города, причем численность их армии иногда доходила до 100 тысяч всадников. С 1609 по 1616 г. (за исключением 1612 г.) татары ежегодно проникают за линию берега Оки, порой достигая окрестных районов Москвы.

Вместо кратковременных налетов татары теперь грабят русские земли круглый год – как говорили современники, «живут без выхода».

Для защиты южных границ от татар в 1635 г. разворачиваются грандиозные

Для защиты южных границ от татар в 1635 г. разворачиваются грандиозные

Далеко на юг выдвинулась новая линия обороны – Белгородская черта.

В 1638 г. начинаются работы по восстановлению и значительной модернизации старой Засечной черты.

Не забыли и про укрепление Оки, которая снова привлекла внимание в связи с перестройкой Черты.

В результате образовалось три линии обороны.

В 30 х гг. XVII в. здесь было построено 10 новых городов крепостей, в 40 х гг. – еще 18. Все эти мероприятия стали частью более широкой системы обороны юга, в которую также входили сторожевая и станичная службы, несение полковой пограничной службы, создание и заселение пограничных городов. Кроме того, правительство перешло к активным военным действиям против Крыма. В результате этих мероприятий начиная с 1648 г. уже не было отмечено сколько нибудь крупных вторжений татар в пределы русских земель.

Оборонительные линии юга Руси XVI–XVII вв. и основные дороги

Оборонительные линии юга Руси XVI–XVII вв. и основные дороги

Оборонительные сооружения Засечной черты

Оборонительные сооружения Засечной черты

Руководство работами на Засечной черте производилось Разрядным приказом в Москве.

Разряду

Руководство работами на Засечной черте производилось Разрядным приказом в Москве.

Разряду

Главными оборонительными сооружениями Засечной черты были крепости, которые можно разделить на три типа.

1 ТИП - оборонительные сооружения, использовавшие рельеф местности: возвышенности при слиянии рек (мысовый тип укреплений), излучины, болота, овраги и господствующие высоты. Это наиболее ранние сооружения Черты, многие из них существовали еще до XVI в.

Крепостям первого типа свойственно наличие с напольной, наиболее уязвимой, стороны земляных валов и рвов, как правило многоярусных. Валы имели дугообразное очертание, что позволяло равномерно распределять огонь «веером» по всей простреливаемой территории. Это было особенно важно для артиллерийских орудий, которые в то время имели лишь ограниченную горизонтальную наводку.

Перед крепостью обычно насыпали три линии валов. На первом находились стрелки, а позади них, на втором и третьем – стрелки и артиллерия. Валы с тыном иногда строили и на склонах возвышенности, с тех сторон крепости, которые были прикрыты естественными препятствиями. В результате создавалась многоярусная оборона: сверху ставили артиллерию, внизу – стрелков.

Вход в крепости первого типа обычно делали в центре или сбоку валов, находившихся с напольной стороны, реже – со стороны естественных склонов укрепления. Расположение их с напольной стороны было наиболее опасным, но и наиболее рациональным, так как ворота служили не только входом в крепость, но и выходом для вылазок в момент осады или для преследования противника.

Однако крепости первого типа, подчиненные рельефу местности, к XVII в. уже значительно устарели. Не везде можно было найти необходимые естественные преграды, да и вопрос снабжения водой для таких укреплений был порой весьма сложен, особенно в условиях излюбленной татарами тактики блокирования крепостей. Поэтому во время реконструкции Засечной черты в 1638 г. не было построено ни одной такой крепости.

2 ТИП - деревянные крепости, расположенные на дорогах и преграждавшие проход

2 ТИП - деревянные крепости, расположенные на дорогах и преграждавшие проход

Крепости второго типа были прямоугольные в плане с надвратной башней в центре стены, обращенной к противнику. Через эту башню и проходила дорога, которую должна была защищать крепость.

Башня имела не менее двух рядов бойниц и дозорную вышку наверху. Такие башни строили закрытыми со всех сторон и приспособленными к самостоятельной обороне.

До реконструкции Черты в XVII в. для обороны дорог ограничивались лишь такой башней с примыкавшим к ней с боков тыном. В 1638 г. около башен построили крепости остроги, но башни остались главным узлом обороны и последним убежищем для защитников.

Крепости второго типа в большинстве случаев представляли собой стоячий острог, то есть их стены делали из вертикального тына (частокола). Изнутри вдоль стен шел деревянный настил (кровать) с перилами и лестницами. Здесь во время боя размещались стрелки верхнего яруса. Для установки артиллерии создавали специальные площадки – раскаты. В наиболее подверженных нападению крепостях стены были рубленными. Иногда применялась и конструкция стен «в клетку» – вариант стены типа тарас, но без заполнения внутреннего пространства землей или глиной.

Ворота с внешней, «приступной» стороны находились в специальной надвратной башне. Они были двойными, и между ними иногда устанавливали опускную решетку (герсу). Подступы к воротам находились под обстрелом артиллерии и стрелков с башни и стен, но их еще дополнительно защищали рвами, земляными валами, рядами надолб и опускных ворот. Надолбы представляли собой заграждения из бревен, врытых в землю с наклоном в сторону противника. Обычно их ставили в два ряда. Опускные ворота – это подвижные бревна, закрепленные на столбах, поставленных по краям дороги. В момент опасности бревна опускали и они перегораживали дорогу. Дорога через ров шла по мосту, который либо был подъемным, либо легко разбирался или уничтожался при приближении противника. Ворота же менее опасной, «русской» стороны крепости делали в виде простого воротного проема без надвратной башни.

Внутри крепостей размещались «зелейный погреб» и 2–3 избы для сторожевого отряда, наблюдавшего за дорогой.

Оборонительные сооружения

Засечной черты XVI - XVII в.

1тип

2 тип

3 тип

Оборонительные сооружения

Засечной черты XVI - XVII в.

1тип

2 тип

3 тип

По сравнению с крепостями первого типа крепости второго типа имели существенные

По сравнению с крепостями первого типа крепости второго типа имели существенные

С флангов к крепости примыкали земляные валы или тын, связывавшие крепость с лесными завалами. Даже в тех случаях, когда лес подходил прямо к дороге, лес и засеку приходилось отодвигать от крепости. Делалось это в целях создания вокруг крепости открытого пространства (эспланады), лишавшего противника укрытия и предохранявшего крепость от поджога. Опасность огня была столь велика, что вокруг крепости не только вырубали лес и кустарник, но и скашивали траву, которую потом увозили и сжигали вдали от крепости. Траву выжигали вдали от крепостей еще для того, чтобы лишить корма татарских коней. Поджог степи вошел в практику борьбы с татарами еще в XVI в.

На подступах к крепостям первого и второго типов устраивали дополнительные препятствия: земляные валы, рвы, волчьи ямы, плотины, а также деревянные сооружения (надолбы, дозорные башни и др.). В местах переправ в дно реки вбивали колья или закрепляли бревна с шипами. Все это затрудняло продвижение конницы противника.

3 ТИП – это деревоземляные сооружения, расположенные в виде цепи на

3 ТИП – это деревоземляные сооружения, расположенные в виде цепи на

Они появляются в 1638 г.

Такие укрепления представляли собой сложные земляные сооружения. Их создание вызывалось потребностями защиты открытой местности, лишенной каких либо естественных преград.

Первоначально это были просто сплошные линии земляных валов. Однако прямолинейные валы позволяли вести лишь малоэффективный фронтальный огонь. Поэтому позднее переходят к земляным укреплениям с бастионами (пятиугольное укрепление с двумя широкими фасами, направленными к неприятелю, и двумя небольшими фланками), равелинами (укрепление треугольной формы перед куртиной), редутами (сомкнутое полевое укрепление, обычно квадратной формы).

Эти фортификационные элементы получили распространение в Европе в XVI–XVII вв. в связи с возросшей мощью артиллерии осаждающих.

Татары, как правило, не располагали артиллерией, так что применение здесь бастионов, равелинов и редутов было вызвано лишь стремлением максимально эффективно использовать русскую артиллерию.

Для защиты больших открытых пространств применяли систему земляных валов с включенными в них земляными крепостями и бастионами. Перед валом располагали равелины, редуты и рвы. Все эти элементы создавались в расчете на взаимодействие отдельных огневых точек. Здесь тоже применяли надолбы, опускные ворота и тын, но они играли лишь второстепенную роль по сравнению с огневой мощью артиллерии.

На доминирующих высотах и особо опасных участках строили самостоятельные крепости, позволявшие вести круговой обстрел.

Вдоль вала на расстоянии от 30 до 100 м друг от друга размещались небольшие площадки, предназначенные для установки артиллерийских орудий, – раскаты. Площадки имели ширину 4–4,5 м и небольшой наклон (12–15°) к внутренней поверхности укрепления для придания нужного угла артиллерийским орудиям. Вход на все раскаты располагался с южной стороны и делался в виде наклонной насыпи. Для защиты воинов на валу применяли туры – плетеные корзины, наполненные землей, которые хорошо защищали от стрел и пуль. Между отдельными турами тянулся плетень.

Рассмотренные выше три типа укреплений были узлами обороны Засечной черты.

Однако бóльшая

Рассмотренные выше три типа укреплений были узлами обороны Засечной черты.

Однако бóльшая

Существовали специальные правила создания засек. Сечка леса начиналась не с опушки, а отступя от нее, в результате чего перед засекой образовывалась полоса, маскировавшая ее от противника. Деревья рубили выше человеческого роста («како человеку топором достать мочно»). При этом ствол должен был падать в сторону возможного появления противника, а деревья должны были оставаться лежать на пне.

Оборонительные сооружения столь значительной протяженности могли нормально функционировать только при отлаженной системе связи между отдельными пунктами. Для подачи световых сигналов между крепостями использовались курганы. О приближении противника к засеке оповещали с дозорных пунктов, устраиваемых на высоких деревьях. При этом на дерево влезали два три стража, а под деревом стояли два три конных вестовых. При приближении неприятеля находившиеся на дереве подавали дымовой сигнал, поджигая бересту со смолой, а более подробную информацию о неприятельских силах должны были сообщить в ближайшие крепости вестовые.

Необходимо отметить и еще один стратегический подход, широко использовавшийся на Руси

Необходимо отметить и еще один стратегический подход, широко использовавшийся на Руси

Речь идет об обороне подступов к крупным городам. Здесь функцию форпостов часто выполняли монастыри.

О немаловажном оборонном значении монастырей, расположенных на стратегически важных направлениях, говорят постоянные их перестройки и реконструкции в XV– XVI вв., связанные с изменениями в осадной технике.

В различных районах Руси благоприятными для военных действий считались разные времена года.

Для Северо-Западной Руси наилучшим временем для вторжения была зима, так как войска могли двигаться по замершим рекам. Поэтому зимой здесь особенно возрастала роль городов, расположенных у реки.

Летом продвижение войск в этих областях затрудняло большое количество болот. Поэтому новгородцы обычно пытались протянуть зиму в переговорах с тем, чтобы враг попал на их территорию в наименее благоприятное время.

В северо-восточных районах для военных походов, наоборот, предпочитали лето. Межсезонье с его плохими дорогами, по видимому, одинаково не любили везде.

СТРОИТЕЛИ

Строительство укреплений на Руси в феодальный период находилось в непосредственном ведении

СТРОИТЕЛИ

Строительство укреплений на Руси в феодальный период находилось в непосредственном ведении

В качестве рабочей силы привлекалось феодальнозависимое население. Постройка укреплений – «городовое дело» – была одной из самых тяжелых повинностей.

С XV в. для строительства оборонительных сооружений все чаще приглашают иностранных мастеров.

Архитекторы иностранцы принимали участие в крепостном строительстве и раньше, однако именно с XV в. их влияние на русское военное зодчество становится особенно заметным.

При Иване III (правил в 1462– 1505 гг.) в Московию приезжает группа итальянских специалистов, наиболее известным произведением которых становится Московский Кремль.

Число приезжих мастеров постепенно росло, и при Иване IV (правил в 1533–1584 гг.) они уже образуют особое сословие, имевшее своих учеников.

Иностранные военные архитекторы сначала назывались каменными стенными мастерами или муролями. Позднее они стали называться городовыми мастерами или горододельцами.

Только при царе Алексее Михайловиче (правил в 1645–1676 гг.) им присваивается звание инженеров.

С тех пор строители делились на инженеров (иностранцев), городовых мастеров (обычно русских), подмастерьев и чертежщиков.

Непосредственно строительные работы выполняли местные жители (городские или из окрестных деревень), которые должны были являться с необходимым инструментов и по истечении определенного срока заменялись другими. Для особо сложных работ привлекались иностранные рабочие.

Эволюция типов укрепленных поселений, фортификационных элементов и осадной техники (по К.

Эволюция типов укрепленных поселений, фортификационных элементов и осадной техники (по К.

Защитники Родины – Камаловы

Защитники Родины – Камаловы Возникновение ислама Арабский халифат 31 Октябрь, 2014

Возникновение ислама Арабский халифат 31 Октябрь, 2014 www.poweredtemplates.com

www.poweredtemplates.com  Отчет по молодежному социальному проекту Доброград. Школьный сквер - Памяти

Отчет по молодежному социальному проекту Доброград. Школьный сквер - Памяти Минойская колыбель европейской культуры

Минойская колыбель европейской культуры Презентация на тему город герой Севастополь

Презентация на тему город герой Севастополь  Общественно-политическое развитие России 1894-1904

Общественно-политическое развитие России 1894-1904 Самодержавие Ивана Грозного

Самодержавие Ивана Грозного Подольские курсанты

Подольские курсанты День воинской славы России

День воинской славы России Греция (Эллада)

Греция (Эллада) Автор: Пупынина Варвара Митрофановна

Автор: Пупынина Варвара Митрофановна Никогда – вновь

Никогда – вновь Изучение истории Что мы знаем об истории?

Изучение истории Что мы знаем об истории?  Российская и Османская империи в XVIII веке: от войн к союзу

Российская и Османская империи в XVIII веке: от войн к союзу День неизвестного солдата

День неизвестного солдата История России 19 век

История России 19 век Неоконсервативная революция 1980-х годов в странах Запада

Неоконсервативная революция 1980-х годов в странах Запада Война! Семья! Победа!

Война! Семья! Победа! Презентация на тему "Жириновский как политический лидер" - презентации по Истории скачать

Презентация на тему "Жириновский как политический лидер" - презентации по Истории скачать  Урок мужності

Урок мужності Египет. Фараон Хеопс

Египет. Фараон Хеопс История транспорта. Путешествие на машине времени. (Часть 2)

История транспорта. Путешествие на машине времени. (Часть 2) За други своя. Только доблесть бессмертно живет, Ибо храбрые славны вовеки!

За други своя. Только доблесть бессмертно живет, Ибо храбрые славны вовеки! Parliament

Parliament Средневековая деревня и ее обитатели. Зависимые крестьяне

Средневековая деревня и ее обитатели. Зависимые крестьяне Эпоха дворцовых переворотов

Эпоха дворцовых переворотов Царь Александр II Николаевич

Царь Александр II Николаевич