Содержание

- 2. Творчество Ивана Николаевича Крамского совпало с наиболее ярким периодом в истории русского реалистического искусства, когда критический

- 3. Крамской родился в городе Острогожске Воронежской губернии. Рано возникший интерес будущего художника к искусству с течением

- 4. Осенью 1863 года четырнадцати академистам была предложена «программа» на тему из скандинавских саг «Пир в Валгалле».

- 5. Вместе они арендовали небольшое здание, где у каждого была своя мастерская и общее просторное помещение для

- 6. В конце 1869 года Иван Крамской впервые выехал из России, чтобы познакомиться с западным искусством. Он

- 7. «...В конце концов запаслись на всякий случай прошениями, гласящими, что «по домашним или там иным причинам

- 8. Вскоре Иван Крамской стал одним из основателей нового творческого объединения — Товарищества передвижных художественных выставок. Среди

- 9. Первая передвижная выставка была открыта 21 ноября 1871 года в здании Академии художеств. Весной 1872 года

- 10. К следующей выставке передвижников Крамской пишет картину «Христос в пустыне» (1872), которая была задумана первой в

- 11. В числе работ Крамского есть целый ряд поэтических женских образов, таких как «Девушка с распущенной косой»

- 12. Эта женщина, убитая непоправимым несчастьем, существует как бы вне времени, оно кажется остановившимся. С 1883 года

- 13. Молитва Моисея после перехода израильтян через Черное море

- 14. Неизвестная.

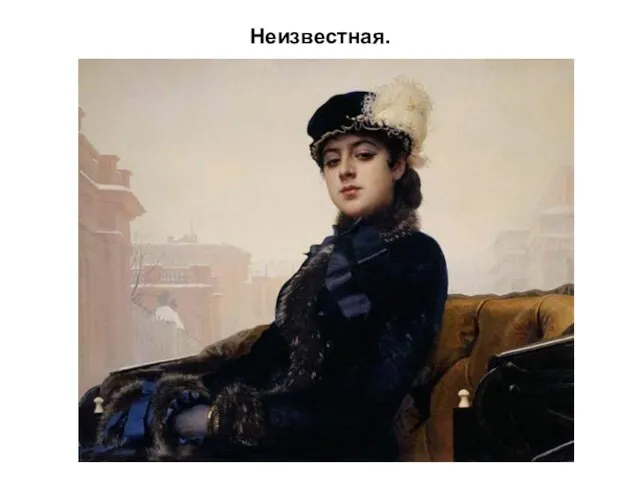

- 15. В 1880-е годы одной из нашумевших работ художника стала «Неизвестная». Героиню полотна — красивую даму, одетую

- 16. Это, пожалуй, самое известное произведение Крамского, самое интригующее, остающееся по сей день непонятым и неразгаданным. Назвав

- 17. В частном собрании в Праге хранится живописный этюд к картине, убеждающий в том, что Крамской искал

- 18. Изысканная чувственная красота, величественность и грациозность «Неизвестной», некоторая отчужденность и высокомерие не могут скрыть чувство незащищенности

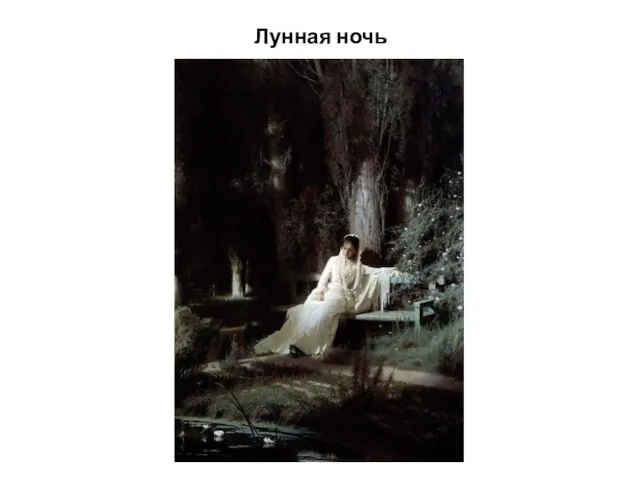

- 19. Лунная ночь

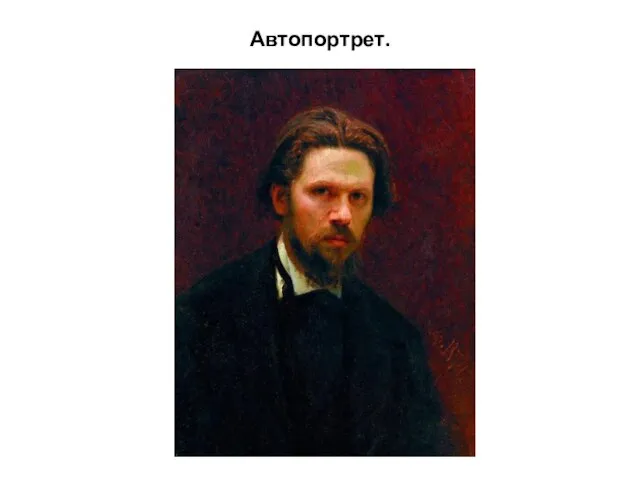

- 20. Автопортрет.

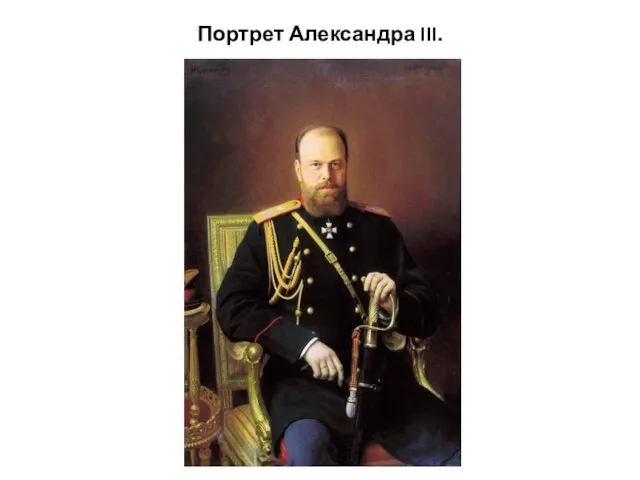

- 21. Портрет Александра III.

- 22. Портрет императрицы Марии Фёдоровны

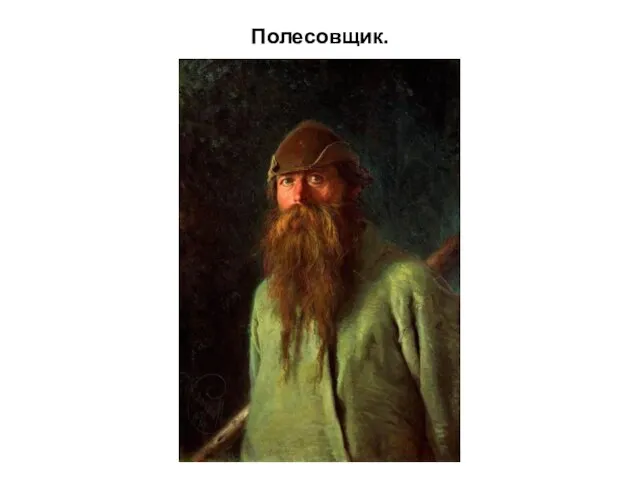

- 23. Полесовщик.

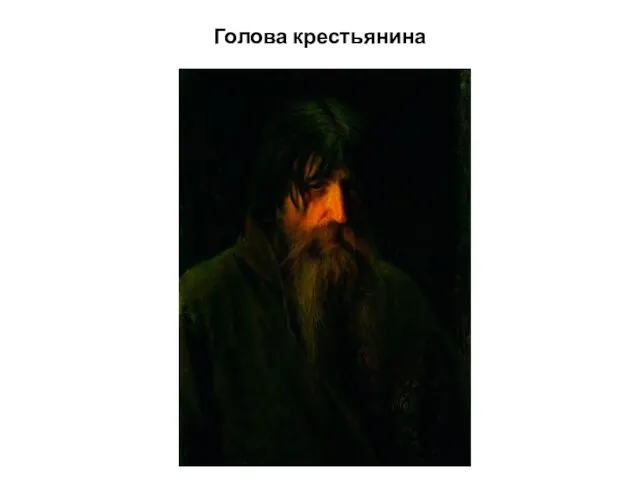

- 24. В период действенного народничества крестьянская тема в русском искусстве обретает новые очертания. К ней обращаются многие

- 25. Христос в пустыне

- 26. В 1872 году Крамской закончил полотно «Христос в пустыне». «Вот уже пять лет неотступно Он стоял

- 27. Картину «Христос в пустыне» Крамской, по его признанию, писал слезами и кровью. Работал он над ней

- 28. Сюжет картины взят из Нового Завета – искушение Христа в пустыне, куда он удалился на 40

- 29. Композиция картины безупречна. Лицо и руки Христа – два смысловых центра, притягивающие взгляд, всё остальное словно

- 30. В картине Крамского пустыня производит впечатление холодного ледянящего пространства, в котором нет и не может быть

- 31. Эстетика картины находится в границах эпохи. Созданный Крамским образ не божественен и не сверхестествен. Имея земной

- 32. Критики упрекали Крамского за то, что святости маловато в облике его Христа – слишком уж он

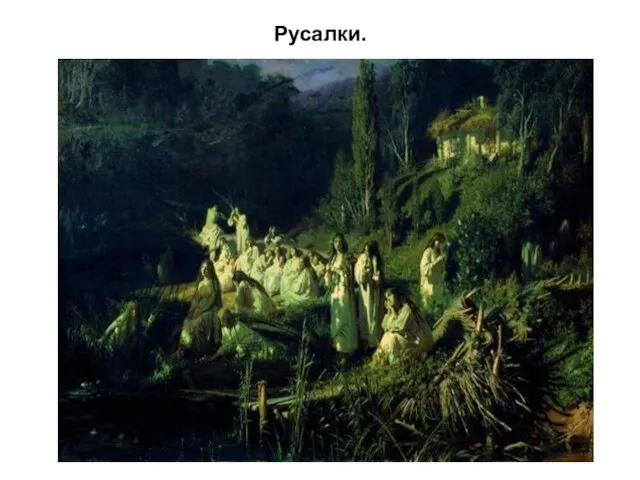

- 33. Русалки.

- 34. На первой же выставке передвижников в 1871 году Иван Крамской представил свою новую работу — «Майскую

- 35. Период 1870-х годов в жизни Крамского непосредственно связан с напряженной деятельностью по организации Товарищества передвижников, поэтому

- 36. В картине «Русалки» Крамской отказывается от иллюстрирования конкретного эпизода повести Гоголя — сна Левко и ставит

- 38. Пасечник.

- 39. Н.А. Некрасов в период Последних песен.

- 40. В1877 году Третьяков заказывает Крамскому исполнить портрет поэта НА. Некрасова, к этому времени уже неизлечимо больного.

- 41. Сильное впечатление, полученное художником от встреч с Некрасовым, воплотилось в своеобразном портрете-картине «Некрасов в период «Последних

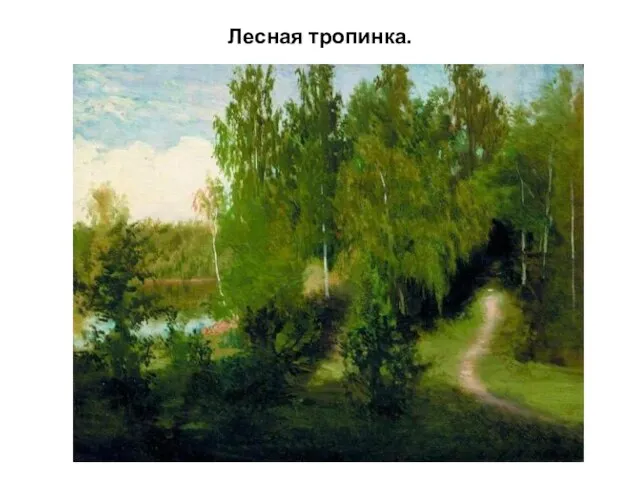

- 42. Лесная тропинка.

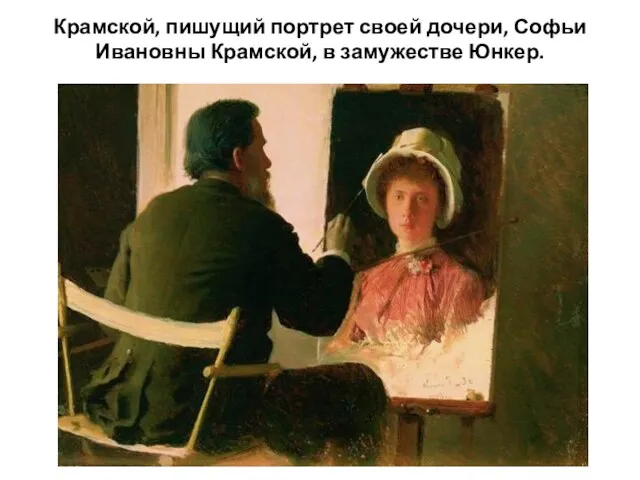

- 43. Крамской, пишущий портрет своей дочери, Софьи Ивановны Крамской, в замужестве Юнкер.

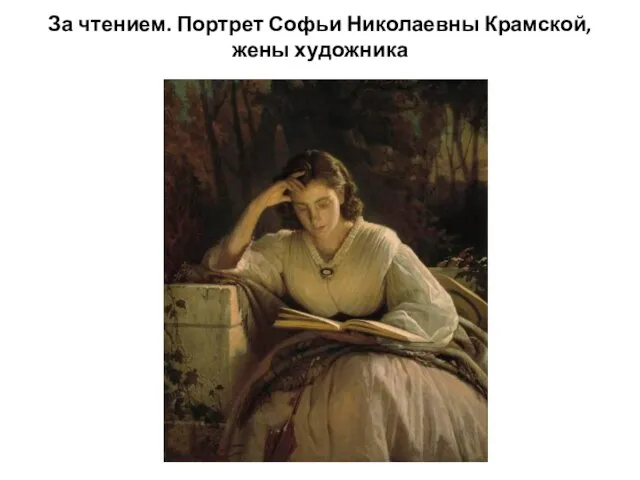

- 44. За чтением. Портрет Софьи Николаевны Крамской, жены художника

- 45. В этом портрете Крамской использует цветные пастельные карандаши, создающие эффект мягкости и нежности фактуры, усиливающие впечатление

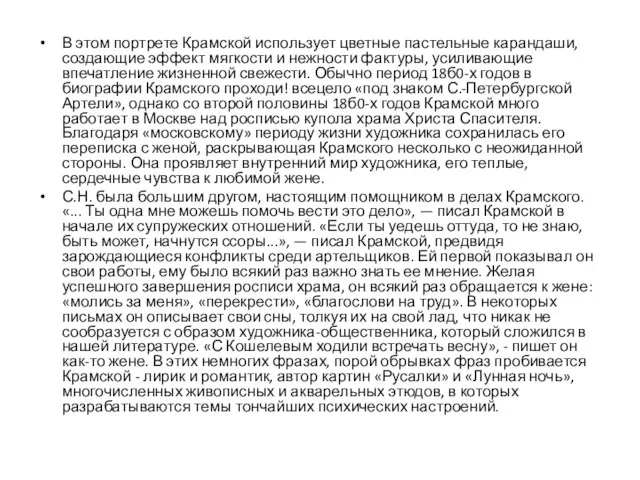

- 46. Голова крестьянина

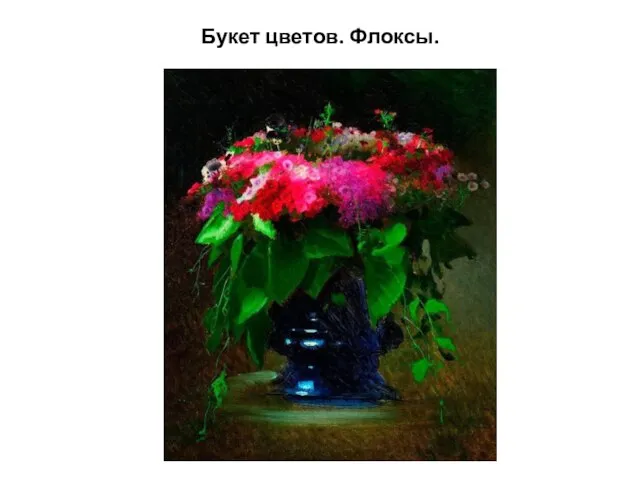

- 47. Букет цветов. Флоксы.

- 48. Портрет доктора Сергея Петровича Боткина

- 49. Портрет актера Василия Васильевича Самойлова

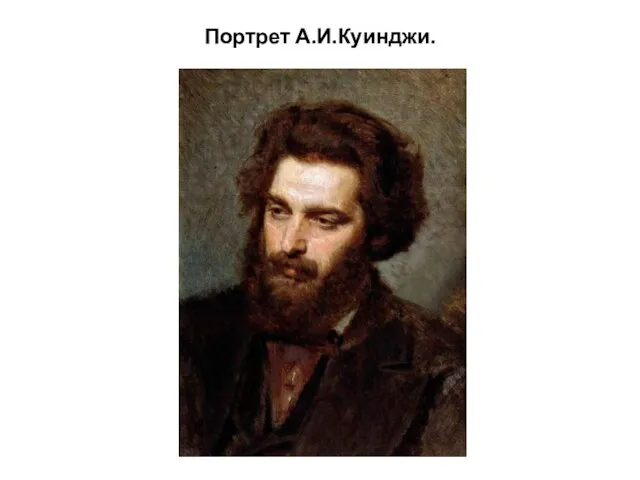

- 50. Портрет А.И.Куинджи.

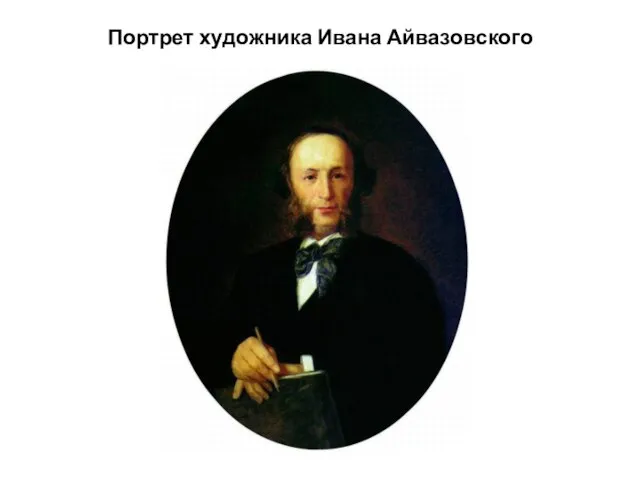

- 51. Портрет художника Ивана Айвазовского

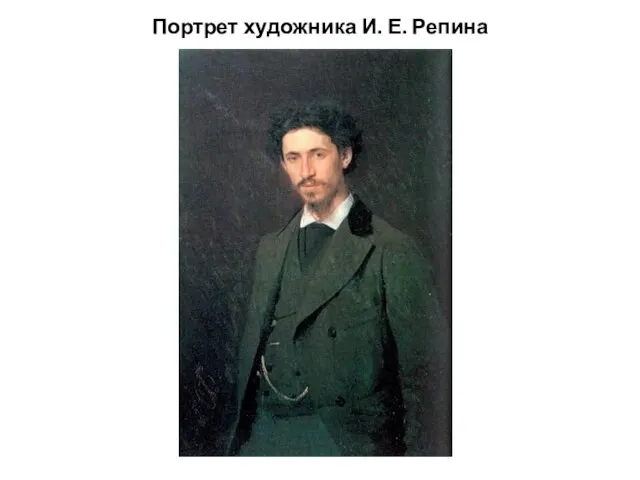

- 52. Портрет художника И. Е. Репина

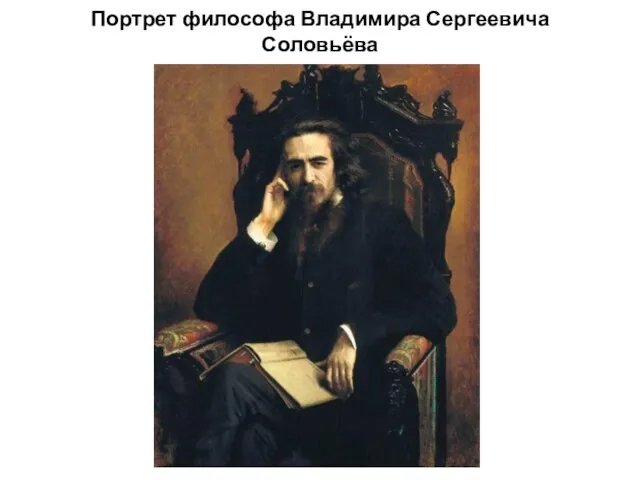

- 53. Портрет философа Владимира Сергеевича Соловьёва

- 54. Портрет скульптора Марка Матвеевича Антокольского

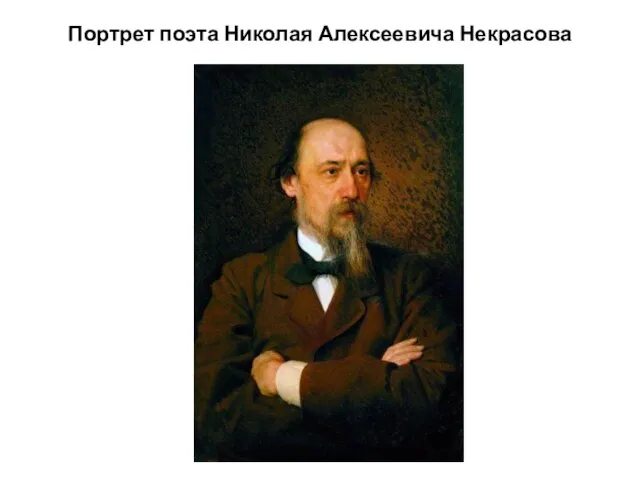

- 55. Портрет поэта Николая Алексеевича Некрасова

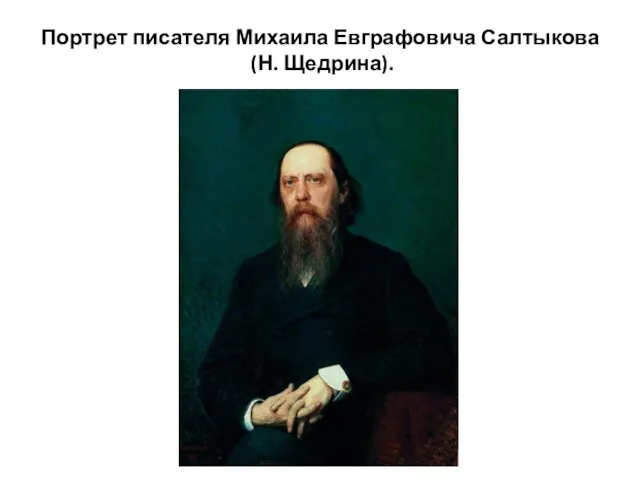

- 56. Портрет писателя Михаила Евграфовича Салтыкова (Н. Щедрина).

- 57. Портрет писателя Льва Николаевича Толстого

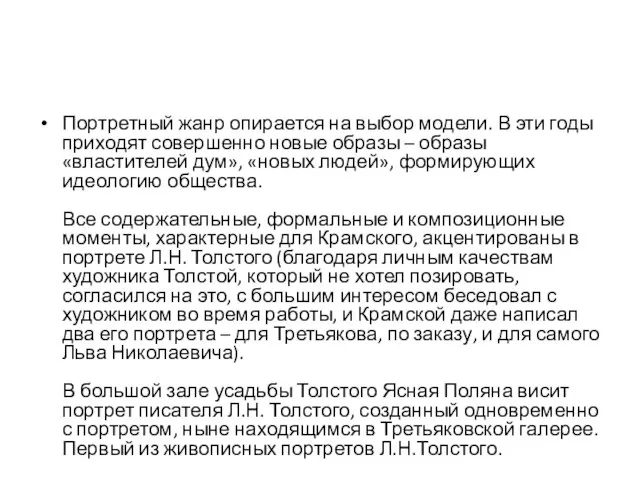

- 58. Портретный жанр опирается на выбор модели. В эти годы приходят совершенно новые образы – образы «властителей

- 59. Иван Крамской не только писал полотна, но и публиковал критические статьи. Он призывал избавляться от влияния

- 60. В 1884 году Крамской закончил полотно «Неутешное горе», на котором была изображена скорбящая мать у детского

- 63. Скачать презентацию

Дымковская глиняная игрушка

Дымковская глиняная игрушка Музыка народов мира. Бенгальцы

Музыка народов мира. Бенгальцы Театр-это праздник!

Театр-это праздник! Виды театральных кукол

Виды театральных кукол Древнерусская культура. Одежда

Древнерусская культура. Одежда Пасхальная композиция. Мастер-класс

Пасхальная композиция. Мастер-класс Рисование ёлочных игрушек

Рисование ёлочных игрушек Методы проектирования новых моделей одежды

Методы проектирования новых моделей одежды Приключения Электроника

Приключения Электроника Наша дружная семья

Наша дружная семья Музеи мира

Музеи мира Traditions of Halloween

Traditions of Halloween Описание одежды, костюма

Описание одежды, костюма Фестивали Индии

Фестивали Индии Доктор Стиль. Новинки

Доктор Стиль. Новинки Мой ангел - мама! Конкурс рисунков

Мой ангел - мама! Конкурс рисунков Начало жизни. Кукла Пасхальная голубка

Начало жизни. Кукла Пасхальная голубка Символ Нового 2021 года

Символ Нового 2021 года Человек и его украшения. ИЗО

Человек и его украшения. ИЗО Ёлочка из макарон

Ёлочка из макарон Живопись

Живопись Приемы и техники живописи

Приемы и техники живописи Иллюстрация

Иллюстрация Лепка из солёного теста

Лепка из солёного теста Малые формы хореографии

Малые формы хореографии Правила линейной и воздушной перспективы

Правила линейной и воздушной перспективы Как создают мультфильмы

Как создают мультфильмы Садово-парковое искусство Древнего Рима

Садово-парковое искусство Древнего Рима