- Главная

- Литература

- Поэма Демон М.Ю. Лермонтова

Содержание

- 2. В буржуазном литературоведении «Демон» постоянно ставился в связь с традицией произведений о духе зла, богато представленной

- 3. Лермонтов использовал в «Демоне», с одной стороны, библейскую легенду о духе зла, свергнутом с неба за

- 4. Это и привело Демона к тому мучительному состоянию внутренней опустошенности, бесплотности, бесперспективности, к одиночеству, в котором

- 5. Поражение Демона есть доказательство не только безрезультатности, но и губительности индивидуалистического бунтарства. Поражение Демона есть признание

- 6. Любовь, вспыхнувшая в душе Демона, означала для него возрождение. «Неизъяснимое волненье», которое он почувствовал при виде

- 7. Железный сон» душил Демона и был результатом божьего проклятья, это было наказанием за битву. У Лермонтова

- 8. «Как демон мой, я зла избранник», – говорит о себе поэт. Он сам такой же мятежник,

- 10. Скачать презентацию

Слайд 2

В буржуазном литературоведении «Демон» постоянно ставился в связь с традицией произведений

В буржуазном литературоведении «Демон» постоянно ставился в связь с традицией произведений

о духе зла, богато представленной в мировой литературе («Каин» и «Небо и земля» Байрона, «Любовь ангелов» Мира, «Эмак» А. де-Виньи и др.) Но даже компаративистские изыскания приводили исследователя к выводу о глубокой оригинальности русского поэта. Понимание тесной связи лермонтовского творчества в том числе и романтического, в современной поэту русской действительности и с национальными традициями русской литературы, что является руководящим принципом для советского лермонтоведения, позволяет по-новому поставить вопрос об образе Демона у Лермонтова, как и о его романтической поэзии вообще. Тот романтический герой, который впервые был обрисован Пушкиным в «Кавказском пленнике» и в «Цыганах» и в котором автор названных поэм, по его собственным словам, изобразил «отличительные черты молодежи 19-го века», нашёл законченное развитие в романтическом образе Демона. В «Демоне» Лермонтов дал свое понимание и свою оценку героя-индивидуалиста.

Слайд 3

Лермонтов использовал в «Демоне», с одной стороны, библейскую легенду о духе

Лермонтов использовал в «Демоне», с одной стороны, библейскую легенду о духе

зла, свергнутом с неба за свой бунт против верховной божественной власти, а с другой – фольклор кавказских народов, среди которых, как уже говорилось, были широко распространены предания о горном духе, поглотившем девушку-грузинку. Это придает сюжету «Демона» иносказательный характер. Но под фантастикой сюжета здесь скрывается глубокий психологический философский, социальный смысл.

Если протест против условий, подавляющих человеческую личность, оставлял пафос романтического индивидуализма, то в «Демоне»это выражено с большей глубиной и силой.

Гордое утверждение личности, противопоставленной отрицательному миропорядку, звучит в словах Демона: «Я царь познанья и свободы». На этой почве у Демона складывается то отношение к действительности, которое поэт определяет выразительным двустишием:

И всё, что пред собой он видел

Он презирал иль ненавидел.

Слайд 4

Это и привело Демона к тому мучительному состоянию внутренней опустошенности, бесплотности,

Это и привело Демона к тому мучительному состоянию внутренней опустошенности, бесплотности,

бесперспективности, к одиночеству, в котором мы застаем его в начале поэмы. «Святыня любви, добра и красоты», которую Демон вновь покинул и под впечатлением прекрасного, открывается ему в Тамаре, - это Идеал достойной человека прекрасной свободной жизни. Завязка сюжета и состоит в том, что Демон остро ощутил пленительность острого Идеала и всем своим существом устремился к нему. В этом смысл той попытки «возрождения» Демона, о которой в поэме рассказывается в условных библейско-фольклорных образах.

Но развитие признал эти мечты «безумными» и проклял их. Лермонтов продолжая анализ романтического индивидуализма, с глубокой психологической правдой, скрывает причины этой неудачи. Он показывает как в развитии переживаний о событии благородный общественный идеал подменяется иным – индивидуалистическим и эгоистическим, возвращающим Демона к исходной позиции. Отвечая «соблазна полными речами» на мольбы Тамары, «злой дух» забывает идеал «любви, добра и красоты». Демон зовёт к уходу от мира, от людей. Он предлагает Тамаре оставить «жалкий свет его судьбы», предлагает смотреть на землю «без сожаленья, без участья». Одну минуту своих «непризнанных мучений» Демон ставит выше «тягостных лишений, трудов и бед толпы людской…» Демон не смог преодолеть в себе эгоистического индивидуализма. Это стало причиной гибели Тамары и поражения Демона:

И вновь остался он, надменный,

Один, как прежде, во вселенной

Без упованья и любви!..

Слайд 5

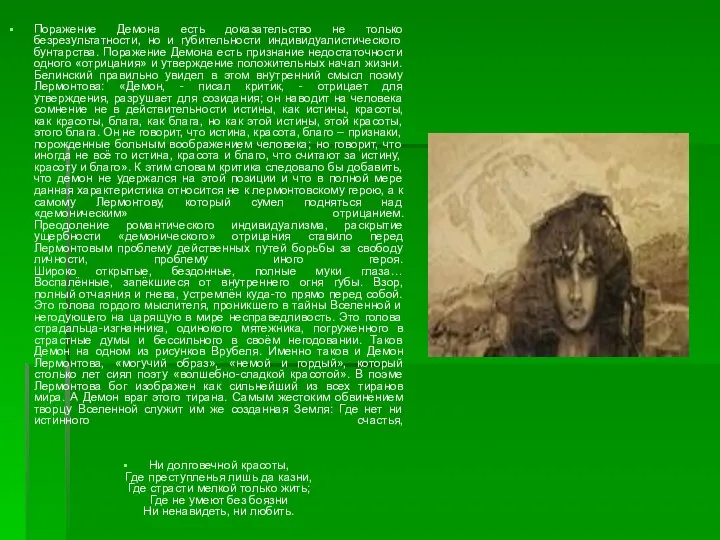

Поражение Демона есть доказательство не только безрезультатности, но и губительности индивидуалистического

Поражение Демона есть доказательство не только безрезультатности, но и губительности индивидуалистического

бунтарства. Поражение Демона есть признание недостаточности одного «отрицания» и утверждение положительных начал жизни. Белинский правильно увидел в этом внутренний смысл поэму Лермонтова: «Демон, - писал критик, - отрицает для утверждения, разрушает для созидания; он наводит на человека сомнение не в действительности истины, как истины, красоты, как красоты, блага, как блага, но как этой истины, этой красоты, этого блага. Он не говорит, что истина, красота, благо – признаки, порожденные больным воображением человека; но говорит, что иногда не всё то истина, красота и благо, что считают за истину, красоту и благо». К этим словам критика следовало бы добавить, что демон не удержался на этой позиции и что в полной мере данная характеристика относится не к лермонтовскому герою, а к самому Лермонтову, который сумел подняться над «демоническим» отрицанием.

Преодоление романтического индивидуализма, раскрытие ущербности «демонического» отрицания ставило перед Лермонтовым проблему действенных путей борьбы за свободу личности, проблему иного героя.

Широко открытые, бездонные, полные муки глаза… Воспалённые, запёкшиеся от внутреннего огня губы. Взор, полный отчаяния и гнева, устремлён куда-то прямо перед собой. Это голова гордого мыслителя, проникшего в тайны Вселенной и негодующего на царящую в мире несправедливость. Это голова страдальца-изгнанника, одинокого мятежника, погруженного в страстные думы и бессильного в своём негодовании. Таков Демон на одном из рисунков Врубеля. Именно таков и Демон Лермонтова, «могучий образ», «немой и гордый», который столько лет сиял поэту «волшебно-сладкой красотой». В поэме Лермонтова бог изображен как сильнейший из всех тиранов мира. А Демон враг этого тирана. Самым жестоким обвинением творцу Вселенной служит им же созданная Земля: Где нет ни истинного счастья,

Ни долговечной красоты, Где преступленья лишь да казни, Где страсти мелкой только жить; Где не умеют без боязни Ни ненавидеть, ни любить.

Ни долговечной красоты, Где преступленья лишь да казни, Где страсти мелкой только жить; Где не умеют без боязни Ни ненавидеть, ни любить.

Слайд 6

Любовь, вспыхнувшая в душе Демона, означала для него возрождение. «Неизъяснимое волненье»,

Любовь, вспыхнувшая в душе Демона, означала для него возрождение. «Неизъяснимое волненье»,

которое он почувствовал при виде пляшущей Тамары, оживило «немой души его пустыню»,

И вновь постигнул он святыню Любви, добра и красоты!

Мечты о прошлом счастье, о том времени, когда он «не был злым», проснулись, чувство заговорило в нём «родным, понятным языком». Возвращение к прошлому вовсе не значило для него примирение с богом и возвращение к безмятежному блаженству в раю. Ему, вечно ищущему мыслителю, такое бездумное состояние было чуждо, не нужен был ему и этот рай с беззаботными, спокойными ангелами, для которых не было вопросов и всегда всё было ясно. Он хотел другого. Он хотел, чтобы душа его жила, чтобы откликалась на впечатление жизни и могла общаться с другой родной душой, испытывать большие человеческие чувства. Жить! Полной жизнью жить – вот что значило для Демона возрождение. Ощутив любовь к одному живому существу, он почувствовал любовь ко всему живому, ощутил потребность делать подлинное, настоящее добро, восхищаться красотой мира, к нему вернулось всё то, чего лишил его «злой» бог. В ранних редакциях радость Демона, почувствовавшего в сердце трепет любви, юный поэт описывает очень наивно, примитивно, как-то по-детски, но удивительно просто и выразительно:

Тот железный сон Прошёл. Любить он может-может, И в самом деле любит он!..

И вновь постигнул он святыню Любви, добра и красоты!

Мечты о прошлом счастье, о том времени, когда он «не был злым», проснулись, чувство заговорило в нём «родным, понятным языком». Возвращение к прошлому вовсе не значило для него примирение с богом и возвращение к безмятежному блаженству в раю. Ему, вечно ищущему мыслителю, такое бездумное состояние было чуждо, не нужен был ему и этот рай с беззаботными, спокойными ангелами, для которых не было вопросов и всегда всё было ясно. Он хотел другого. Он хотел, чтобы душа его жила, чтобы откликалась на впечатление жизни и могла общаться с другой родной душой, испытывать большие человеческие чувства. Жить! Полной жизнью жить – вот что значило для Демона возрождение. Ощутив любовь к одному живому существу, он почувствовал любовь ко всему живому, ощутил потребность делать подлинное, настоящее добро, восхищаться красотой мира, к нему вернулось всё то, чего лишил его «злой» бог. В ранних редакциях радость Демона, почувствовавшего в сердце трепет любви, юный поэт описывает очень наивно, примитивно, как-то по-детски, но удивительно просто и выразительно:

Тот железный сон Прошёл. Любить он может-может, И в самом деле любит он!..

Слайд 7

Железный сон» душил Демона и был результатом божьего проклятья, это было

Железный сон» душил Демона и был результатом божьего проклятья, это было

наказанием за битву. У Лермонтова вещи говорят, и силу страданья своего героя поэт передаёт образом камня, прожжённого слезой. Почувствовав впервые «тоску любви, её волненье», сильный, гордый Демон плачет. Из его глаз катится одна-единственная скупая, тяжёлая слеза и падает на камень:

Поныне возле кельи той

Насквозь прожжённый виден камень

Слезою жаркою, как пламень,

Нечеловеческой слезой.

Образ камня, прожжённого слезой, появляется ещё в поэме, созданной семнадцатилетним мальчиком. Демон был в течение долгих лет спутником поэта. Он растёт и мужает вместе с ним. И Лермонтов не раз сравнивает своего лирического героя с героем своей поэмы:

Я не для ангелов и рая

Всесильным богом сотворён;

Но для чего живу, страдая,

Про это больше знает он.

Слайд 8

«Как демон мой, я зла избранник», – говорит о себе поэт.

«Как демон мой, я зла избранник», – говорит о себе поэт.

Он сам такой же мятежник, как и его Демон. Герой ранних редакций поэмы – милый, трогательный юноша. Ему та хочется излить кому-нибудь свою исстрадавшуюся душу. Полюбив и ощутив «добро и красоту», юный Демон удаляется на вершине гор. Он решил отказаться от своей возлюбленной, не встречаться с ней, чтобы не причинить ей страданий. Он знает, что его любовь погубит эту земную девушку, запертую в монастыре; её строго накажут и на земле и на небе.

- Предыдущая

Литературная играСледующая -

20171115_file_20091218234025_0

Яков Петрович Полонский

Яков Петрович Полонский Александра Ивановича Куприна Синяя звезда

Александра Ивановича Куприна Синяя звезда Внекл чтение Г.Остер

Внекл чтение Г.Остер Чтение книг

Чтение книг Лейтенантская проза

Лейтенантская проза Презентация на тему Нежней мы любим и суеверней…» Любовная лирика Тютчева.

Презентация на тему Нежней мы любим и суеверней…» Любовная лирика Тютчева.  Вера Сергеевна Андрианова

Вера Сергеевна Андрианова Презентация на тему "Своя игра К Юбилею Ломоносова" - скачать бесплатно презентации по Литературе

Презентация на тему "Своя игра К Юбилею Ломоносова" - скачать бесплатно презентации по Литературе Тест. Шалга

Тест. Шалга Презентация на тему "Прототипы пьесы М. Горького «На дне»" - скачать презентации по Литературе

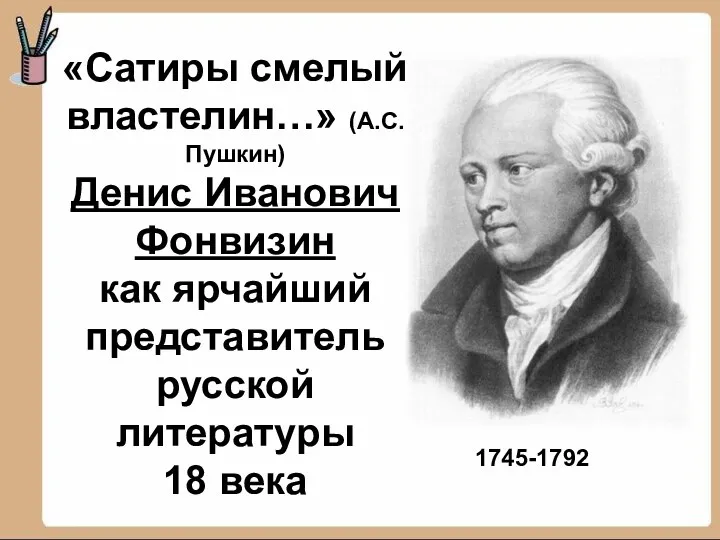

Презентация на тему "Прототипы пьесы М. Горького «На дне»" - скачать презентации по Литературе Презентация на тему «Сатиры смелый властелин…» (А.С.Пушкин) Денис Иванович Фонвизин

Презентация на тему «Сатиры смелый властелин…» (А.С.Пушкин) Денис Иванович Фонвизин  Николай Семенович .Лесков (1831 – 1896) Очарованный странник

Николай Семенович .Лесков (1831 – 1896) Очарованный странник Жизнь и творчество Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина

Жизнь и творчество Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина Один день петербургского щёголя (по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин») Выполнила: учащаяся 9-1 класса Карацапова Надежда Сергеев

Один день петербургского щёголя (по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин») Выполнила: учащаяся 9-1 класса Карацапова Надежда Сергеев Наташа Ростова. Герои Толстого

Наташа Ростова. Герои Толстого Что такое сказка

Что такое сказка Презентация на тему "Агния Львовна Барто" - скачать презентации по Литературе

Презентация на тему "Агния Львовна Барто" - скачать презентации по Литературе Знакомство детей с жизнью А.С. Пушкина

Знакомство детей с жизнью А.С. Пушкина Литература XX века: модернизм

Литература XX века: модернизм Марк Твен 30.11.1835 – 21.04.1910

Марк Твен 30.11.1835 – 21.04.1910  Борис Пастернак (1890 – 1960)

Борис Пастернак (1890 – 1960) Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии 1950-1980-х годов

Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии 1950-1980-х годов Хранители истории родной земли

Хранители истории родной земли Ницшеанские мотивы в раннем творчестве М. Горького

Ницшеанские мотивы в раннем творчестве М. Горького «Есть в осени первоначальной…» Ф.И. Тютчев.

«Есть в осени первоначальной…» Ф.И. Тютчев. И книга тоже воевала… Книга – это сказочная лампа, дарящая человеку свет на самых далеких и темных дорогах жизни

И книга тоже воевала… Книга – это сказочная лампа, дарящая человеку свет на самых далеких и темных дорогах жизни Книга в моей жизни

Книга в моей жизни Эпиграммы М. Ю. Лермонтова на уроке литературы в 6 классе Рогалёва И. Е. - учитель русского языка и литературы Чушевицкой с

Эпиграммы М. Ю. Лермонтова на уроке литературы в 6 классе Рогалёва И. Е. - учитель русского языка и литературы Чушевицкой с