Презентация "Понятие об экосистеме и биогеоценозе. Свойства экосистем. Круговорот веществ и энергии" - скачать презентации по

- Главная

- Обществознание

- Презентация "Понятие об экосистеме и биогеоценозе. Свойства экосистем. Круговорот веществ и энергии" - скачать презентации по

Содержание

- 2. Содержание Сообщества и биоценозы Экосистемы и биогеоценозы Круговорот веществ и энергии Некоторые свойства и характеристики экосистемы

- 3. СООБЩЕСТВА И БИОЦЕНОЗЫ Какие же категории используются для того, кто из особей разных совместно обитающих видов

- 4. Обычно структура сообществ в основном определяется свойствами биотопа. Поэтому в разных биотопах сообщества существенно различаются, а

- 5. Частным случаем весьма организованного, структурированного сообщества являются консорции. Это – устойчивые сообщества, основанные на преобразовании среды

- 6. Иными словами, биогеоценоз представляет собой биосистему, интегрирующую биотоп и его биоценоз. В отличие от биогеоценоза, экосистема

- 7. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ Круговорот веществ на Земле – повторяющиеся процессы непрерывного, хотя и неравномерного превращения

- 8. Преобразования и перемещения веществ в самой экосистеме связаны с её пищевыми цепями и сетями, которые будут

- 9. Наряду с понятиями "автотрофы" и "гетеротрофы", используются также сходные, но не идентичные им понятия "продуценты" и

- 10. Таким образом, в пределах экосистемы: 1) неорганическое вещество превращается продуцентами в органическое, 2) которое затем преобразуется

- 11. Часть органического вещества, создаваемого организмами в экосистеме , переходит из неё в окружающую её среду и

- 12. НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОСИСТЕМЫ Границы экосистемы. Обычно принимается, что границы экосистемы (за исключением частного случая

- 13. Основной характеристикой сообщества и экосистемы является их видовой состав. Из статических характеристик основное значение имеют: 1)

- 14. Из динамических характеристик основное значение имеют: 1)Показатели динамики статических характеристик сообществ. 2) Функциональные характеристики сообществ, отражающие

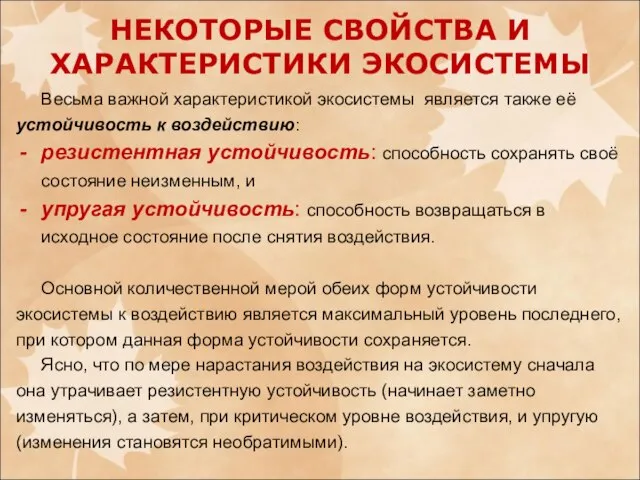

- 15. Весьма важной характеристикой экосистемы является также её устойчивость к воздействию: резистентная устойчивость: способность сохранять своё состояние

- 16. Чем отличаются понятия «сообщество» и «биоценоз»,«экосистема» и «биогеоценозом»? 1) Сообщество – категория искусственная: оно может включать

- 18. Скачать презентацию

Содержание

Сообщества и биоценозы

Экосистемы и биогеоценозы

Круговорот веществ и энергии

Некоторые свойства и

Содержание

Сообщества и биоценозы

Экосистемы и биогеоценозы

Круговорот веществ и энергии

Некоторые свойства и

Список важных биологических понятий и терминов

Сообщество, биоценоз

Экосистема, биогеоценоз

Основные характеристики сообществ, экосистем

СООБЩЕСТВА И БИОЦЕНОЗЫ

Какие же категории используются для того, кто из

СООБЩЕСТВА И БИОЦЕНОЗЫ

Какие же категории используются для того, кто из

В целом, категории учитываемых организмов и размер изучаемой области пространства могут выбираться экологом произвольно, в удобном соответствии с целью проводимого им исследования. Однако наиболее целесообразно изучать сообщества в пределах биотопа.

Биотоп (от гр. "τοπος" – место; дословно – "место жизни"; синоним – экотоп) – относительно однородный участок естественного (природного) пространства, качественно отличающийся от соседних участков и имеющий с ними более или менее четкие границы.

Обычно структура сообществ в основном определяется свойствами биотопа. Поэтому в разных

Обычно структура сообществ в основном определяется свойствами биотопа. Поэтому в разных

Наиболее полным и системно организованным сообществом является биоценоз (Moebius, 1877 г.) – совокупность особей всех видов, одновременно населяющих биотоп и взаимосвязанных между собой и с биотопом потоками вещества, энергии и информации. Эта взаимосвязь может проявляться постоянно или периодически.

СООБЩЕСТВА И БИОЦЕНОЗЫ

В экологии используется также термин "биота" (от гр. "βιοτη" – жизнь) – совокупность особей всех видов, населяющих определенный участок пространства.

Категории (систематические, размерные, топическкие и т.п.) для тех организмов, которых следует считать членом того или иного сообщества, задаются исследователем.

Состав биоценоза независим от наших представлений и включает всех совместно живущих в биотопе особей всех биологических видов.

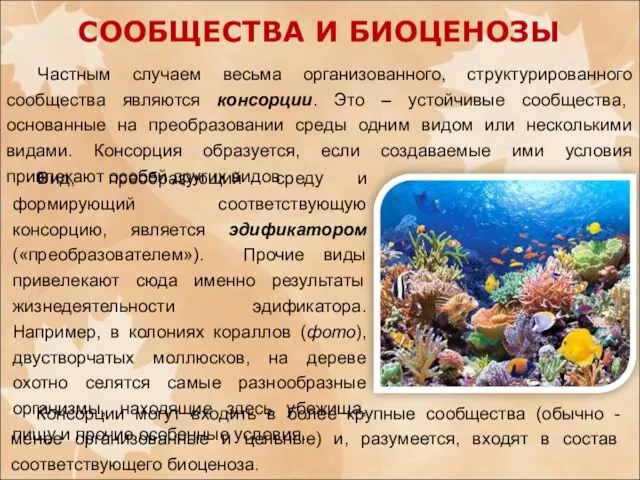

Частным случаем весьма организованного, структурированного сообщества являются консорции. Это – устойчивые

Частным случаем весьма организованного, структурированного сообщества являются консорции. Это – устойчивые

СООБЩЕСТВА И БИОЦЕНОЗЫ

Вид, преобразующий среду и формирующий соответствующую консорцию, является эдификатором («преобразователем»). Прочие виды привелекают сюда именно результаты жизнедеятельности эдификатора. Например, в колониях кораллов (фото), двустворчатых моллюсков, на дереве охотно селятся самые разнообразные организмы, находящие здесь убежища, пищу и прочие особенные условия.

Консорции могут входить в более крупные сообщества (обычно - менее организованные и цельные) и, разумеется, входят в состав соответствующего биоценоза.

Иными словами, биогеоценоз представляет собой биосистему, интегрирующую биотоп и его биоценоз.

Иными словами, биогеоценоз представляет собой биосистему, интегрирующую биотоп и его биоценоз.

В отличие от биогеоценоза, экосистема может иметь и искусственное происхождение, искусственно установленные границы, а также значительную внутреннюю неоднородность (например, экосистема капли воды, Мирового океана, аквариума, космического корабля). Таким образом, к биогеоценозам относятся лишь экосистемы биотопов.

ЭКОСИСТЕМЫ И БИОГЕОЦЕНОЗЫ

Частным случаем экосистемы является биогеоценоз – "совокупность на известном протяжении земной поверхности однородных природных явлений (атмосферы, горной породы, почвы и гидрологических условий, растительности, животного мира и мира микроорганизмов), имеющая свою специфику взаимодействия этих компонентов и определенный тип обмена веществом и энергией между собой и другими явлениями природы" (В.Н. Сукачев, 1942 г.).

КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ

Круговорот веществ на Земле – повторяющиеся процессы непрерывного,

КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ

Круговорот веществ на Земле – повторяющиеся процессы непрерывного,

Выделяют так называемые большой (или «геологический», или «биосферный») и малый («биологический», «экосистемный») круговороты веществ. Рассмотрим последний подробнее.

Экосистема создаётся единством её абиотической (неживой) и биотической (живой) составляющих, находящихся в сложном взаимодействии.

Извне в экосистему поступают аллохтонные (инородные) минеральные и органические вещества и энергия (солнечной радиации, тепловая и др.). Минеральные и органические вещества, произведенные в самой экосистеме, называются автохтонными.

Преобразования и перемещения веществ в самой экосистеме связаны с её пищевыми

Преобразования и перемещения веществ в самой экосистеме связаны с её пищевыми

КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ

1) Автотрофы (дословно: "самопитающие") – организмы, потребляющие исключительно неорганические вещества и производящие их них органические вещества (путем фотосинтеза, т.е. с использованием энергии солнечного излучения – как растения, водоросли и синезеленые; или благодаря хемосинтезу – как некоторые бактерии).

2) Гетеротрофы ("питающиеся другими") – организмы, способные поедать органическое вещество, произведенное другими организмами (например, животные).

3) Редуценты ("упрощающие", "разлагающие") – организмы, разлагающие органические остатки и продукты жизнедеятельности автотрофов и гетеротрофов до более простых органических и, в итоге, до неорганических веществ (некоторые бактерии, грибы, и др.).

Наряду с понятиями "автотрофы" и "гетеротрофы", используются также сходные, но не

Наряду с понятиями "автотрофы" и "гетеротрофы", используются также сходные, но не

КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ

Продуценты – организмы, способные производить органическое вещество из неорганического. Этот процесс называется производством «первичной продукции».

Консументы – организмы, потребляющие исключительно органическое вещество, произведенное другими организмами. Поэтому образование ими органических веществ называется производством «вторичной продукции».

Иногда понятия "автотрофы" и "продуценты", а также "гетеротрофы" и "консументы" ошибочно отождествляют, однако они не всегда совпадают.

Например, синезеленые (цианобактерии) способны и сами производить органическое вещество с использованием фотосинтеза, и использовать его в готовом виде, разлагая до неорганических веществ. Следовательно, они являются гетеротрофами – и при этом продуцентами и редуцентами одновременно.

Таким образом, в пределах экосистемы:

1) неорганическое вещество превращается продуцентами в органическое,

Таким образом, в пределах экосистемы:

1) неорганическое вещество превращается продуцентами в органическое,

2) которое затем преобразуется в последовательности консументов,

3) затем частично снова минерализуется редуцентами,

1) после чего снова может быть использовано продуцентами.

Приведённая схема очень упрощает реальные события, примерно передаёт только главный путь превращения веществ в пищевой цепи экосистемы.

Подробности этого важного, сложного и очень интересного процесса мы узнаем на следующем уроке.

КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ

Часть органического вещества, создаваемого организмами в экосистеме , переходит из неё

Часть органического вещества, создаваемого организмами в экосистеме , переходит из неё

Некоторая часть автохтонных и аллохтонных веществ безвозвратно утрачивается из внутреннего круговорота экосистемы, оставаясь в глубинных слоях грунта, недоступных продуцентам.

Таким образом, внутренний круговорот веществ замкнут не полностью: он сопровождается постоянным более или менее интенсивным обменом веществами и энергией со средой, окружающей экосистему.

Внутренний круговорот энергии в экосистемах определяется круговоротом веществ, в которых она заключена, а также соотношением процессов поступления энергии извне и теплоотдачи в окружающую среду.

Поэтому он ещё менее замкнут, более зависим от условий среды, окружающей экосистему, чем круговорот веществ.

КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ

НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОСИСТЕМЫ

Границы экосистемы. Обычно принимается, что границы экосистемы

НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОСИСТЕМЫ

Границы экосистемы. Обычно принимается, что границы экосистемы

Переходная зона между биотопами (и соответствующими им биоценозами), где встречаются представители обоих сообществ, называется экотоном. Обычно в экотонах проявляется «краевой эффект» (или «эффект опушки») – увеличивается разнообразие и популяционная плотность, по сравнению с самими граничащими биотопами. В основе краевого эффекта – повышенное разнообразие условий среды на границах между разными биотопами.

Основной характеристикой сообщества и экосистемы является их видовой состав.

Из статических

Основной характеристикой сообщества и экосистемы является их видовой состав.

Из статических

1) Видовое богатство – количество видов в сообществе.

2) Показатели обилия: численность, плотность, биомасса сообщества (аналогично соответствующим популяционным параметрам).

3) Структурные характеристики, отражающие соотношение представителей:

- разных видов («видовое разнообразие») или более крупных таксонов;

- обладателей разной стратегии питания («трофическая структура»);

- особей с разными размерами (массой) («размерно-весовая структура»);

- видов с различными ценотическими стратегиями, разной чувствительностью к воздействиям, разным поведением и др.

НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОСИСТЕМЫ

Из динамических характеристик основное значение имеют:

1)Показатели динамики статических характеристик сообществ.

2)

Из динамических характеристик основное значение имеют:

1)Показатели динамики статических характеристик сообществ.

2)

образования первичной и вторичной продукции

и деструкции (разложения, минерализации) органических веществ редуцентами и консументами.

Важной характеристикой сообществ и экосистемы в целом служит их так называемая "реальная" продукция. Это - продукция, которая образуется всеми членами сообщества (экосистемы) и может быть «экспортирована» за их пределы. Поскольку часть продукции потребляется хищниками, входящими в состав самого сообщества (или экосистемы), «реальная» продукция меньше суммы величин продукции всех входящих в них популяций.

Соотношение показателей «реальной» продукции и деструкции органического вещества экосистемы показывает, насколько в последней сбалансированы процессы образования и разрушения органических веществ.

НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОСИСТЕМЫ

Весьма важной характеристикой экосистемы является также её устойчивость к воздействию:

резистентная

Весьма важной характеристикой экосистемы является также её устойчивость к воздействию:

резистентная

упругая устойчивость: способность возвращаться в исходное состояние после снятия воздействия.

Основной количественной мерой обеих форм устойчивости экосистемы к воздействию является максимальный уровень последнего, при котором данная форма устойчивости сохраняется.

Ясно, что по мере нарастания воздействия на экосистему сначала она утрачивает резистентную устойчивость (начинает заметно изменяться), а затем, при критическом уровне воздействия, и упругую (изменения становятся необратимыми).

НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОСИСТЕМЫ

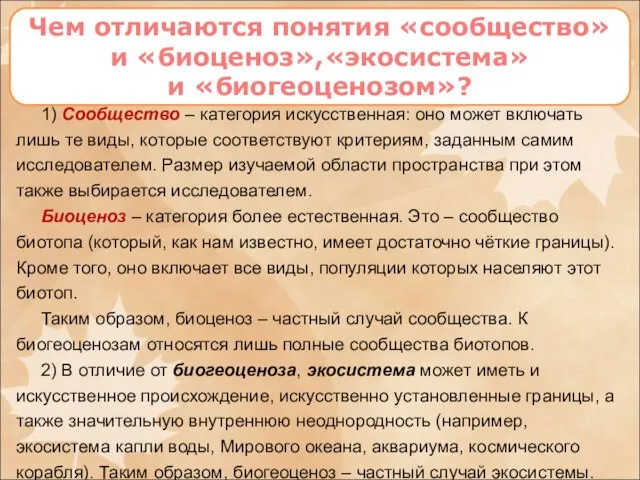

Чем отличаются понятия «сообщество»

и «биоценоз»,«экосистема»

и «биогеоценозом»?

1) Сообщество – категория

Чем отличаются понятия «сообщество»

и «биоценоз»,«экосистема»

и «биогеоценозом»?

1) Сообщество – категория

Биоценоз – категория более естественная. Это – сообщество биотопа (который, как нам известно, имеет достаточно чёткие границы). Кроме того, оно включает все виды, популяции которых населяют этот биотоп.

Таким образом, биоценоз – частный случай сообщества. К биогеоценозам относятся лишь полные сообщества биотопов.

2) В отличие от биогеоценоза, экосистема может иметь и искусственное происхождение, искусственно установленные границы, а также значительную внутреннюю неоднородность (например, экосистема капли воды, Мирового океана, аквариума, космического корабля). Таким образом, биогеоценоз – частный случай экосистемы.

К биогеоценозам относятся лишь экосистемы биотопов.

Невербальные средства коммуникации

Невербальные средства коммуникации Презентация на тему "Новый год шагает по планете" скачать

Презентация на тему "Новый год шагает по планете" скачать  Исследовательский проект на тему: Григорьева Ксения, МОУ «Средняя общеобразовательная школа №10, г.Канаш, 7Б класс Научный руковод

Исследовательский проект на тему: Григорьева Ксения, МОУ «Средняя общеобразовательная школа №10, г.Канаш, 7Б класс Научный руковод Презентация на тему "Самые удивительные деньги мира" скачать бесплатно

Презентация на тему "Самые удивительные деньги мира" скачать бесплатно Основы административного права

Основы административного права Моделирование организации ученического самоуправления

Моделирование организации ученического самоуправления Презентация "Травы, прогоняющие комаров" - скачать презентации по ОБЖ

Презентация "Травы, прогоняющие комаров" - скачать презентации по ОБЖ Игровые технологии в младшем школьном возрасте «Сделать серьёзное занятие для ребенка занимательным – первоначальная задача об

Игровые технологии в младшем школьном возрасте «Сделать серьёзное занятие для ребенка занимательным – первоначальная задача об «Применение мониторинговых технологий при подготовке к ЕГЭ и ГИА по обществознанию (экономический блок)» Подготовила: у

«Применение мониторинговых технологий при подготовке к ЕГЭ и ГИА по обществознанию (экономический блок)» Подготовила: у Тема: Голосование, выборы, референдум Учебник А.И. Кравченко, 9 класс

Тема: Голосование, выборы, референдум Учебник А.И. Кравченко, 9 класс Презентация на тему "Напиток Богов" скачать

Презентация на тему "Напиток Богов" скачать  Отчет о деятельности Совета территории Домостроителей 49 микрорайон

Отчет о деятельности Совета территории Домостроителей 49 микрорайон ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ Выполнила: Большакова Полина Ученица 5Г класса

ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ Выполнила: Большакова Полина Ученица 5Г класса Досуг в XVIII в

Досуг в XVIII в Автономное существование человека в природе

Автономное существование человека в природе Все профессии нужны, все профессии важны, а строителя работа — всех нужней и всех важней! ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - СТРОИТЕЛЬ!

Все профессии нужны, все профессии важны, а строителя работа — всех нужней и всех важней! ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - СТРОИТЕЛЬ! Презентация на тему "Кодекс семейного здоровья" скачать

Презентация на тему "Кодекс семейного здоровья" скачать  Демографическая ситуация в Завьяловском районе за 2018 год

Демографическая ситуация в Завьяловском районе за 2018 год Хищные птицы - презентация к уроку Окружающий мир

Хищные птицы - презентация к уроку Окружающий мир Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 8 класс. ОБЖ

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 8 класс. ОБЖ ТРАВМАТИЗМ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ТРАВМАТИЗМ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ Образ Катерины Кабановой в оценке русской критики. Ключевые понятия: дискуссия, полемика, оппонент, тезис, аргументы, суждение, кр

Образ Катерины Кабановой в оценке русской критики. Ключевые понятия: дискуссия, полемика, оппонент, тезис, аргументы, суждение, кр ЦВЕТЫ ЗИМЫ Выполнила Барышева М.В. Педагог дополнительного Образования МОУ СОШ №1 Руководитель Глущенко Т.Б.

ЦВЕТЫ ЗИМЫ Выполнила Барышева М.В. Педагог дополнительного Образования МОУ СОШ №1 Руководитель Глущенко Т.Б. Мировая социалистическая система

Мировая социалистическая система Подготовила ученица Х класса Бенда Ксения. Кантемировка 2010

Подготовила ученица Х класса Бенда Ксения. Кантемировка 2010 Правила безопасности при работе с клеем и ножницами

Правила безопасности при работе с клеем и ножницами История, генезис, основные понятия

История, генезис, основные понятия День памяти юных борцов против фашизма, за мир и свободу.

День памяти юных борцов против фашизма, за мир и свободу.