- Главная

- Обществознание

- Проблемы медиа-исследований

Содержание

- 2. Основные проблемы медиа-исследований Что происходит с коммуникациями? Что происходит с миллениалами? Как объясняют происходящее социальные теории?

- 3. Основные проблемы медиа-исследований Проблема «disentanglement», феномена расцепления коммуникаций, постоянного усложнения структуры коммуникационного пространства за счет отдифференцирования

- 4. Основные проблемы медиа-исследований «Нашей главной задачей остается разработка адекватного языка, который может объяснить, что вообще происходит

- 5. Основные проблемы медиа-исследований Получается, что техника становится обязательной частью современной жизни, в каком-то смысле краеугольной? Именно

- 6. Основные проблемы медиа-исследований Бремя выбора. Когда ты выбираешь одну возможность, тебе тут же начинает казаться, что

- 7. Основные проблемы медиа-исследований Отказ от взросления В советское время нам, тогдашним детям, хотелось побыстрее стать взрослыми.

- 8. Основные проблемы медиа-исследований Хочется состоятся, но как? Мы живем в эпоху, когда интенсивно размываются грани между

- 9. Основные проблемы медиа-исследований Поглощенность гаджетами Более половины американских подростков (54%) в 2018 г. считали, что проводят

- 10. Основные проблемы медиа-исследований Раздерганность сознания Самая главная опасность и главный вред заключаются в наложении разных форм

- 11. Основные проблемы медиа-исследований Поверхностная коммуникация В настоящее время мы не страдаем от дефицита коммуникации. Напротив, мы

- 12. Основные проблемы медиа-исследований Свобода от других Молодые взрослые в большей степени свободны — от приверженностей, авторитетов,

- 13. Основные проблемы медиа-исследований Свобода от других Это принципиальное положение социологии. И кстати, если социология как наука

- 14. Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

- 15. Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа Эпоха “модерна” соотносится с историческим периодом Нового времени (Modernity), отличавшимся цельным, рационалистическим

- 16. Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа Постмодерн — это неустойчивый и изменчивый культурный мир, характеризующий современное общество в

- 17. Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

- 18. Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа Ввёл понятие гиперреальность как развитие марксистского понятия надстройка. Основа гиперреальности — симуляция.

- 19. Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа Ж. Бодрийяр — один из основоположников постмодернистской теории — уделяет особое внимание

- 20. Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа Потребление — это глубокий, психически интенсивный процесс выбора, организации и регулярного обновления

- 22. Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа Эту особенность рекламы Бодрийяр обозначает как «логику Деда Мороза», как рационализирующую выдумку,

- 23. Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе Превращение информации, распространяемой новыми медиа, в основной ресурс современного общества

- 24. Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе 3. Бауман формулирует пять негативных житейских правил, образующих своеобразную антиэтику

- 25. Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе Сутью его жизненной программы является не раскрытие (изобретение) идентичности, но

- 26. Торонская школа: Г. Иннис и М. Мак-Люэн Коммуникация для Гарольда Инниса — средство хранения знания. А

- 27. Торонская школа: Г. Иннис и М. Мак-Люэн Способность империи сохранять и поддерживать свою мощь базируется на

- 28. Торонская школа: Г. Иннис и М. Мак-Люэн египетская империя и её письмена на камнях. Информацию, записанную

- 29. Торонская школа: Г. Иннис и М. Мак-Люэн Цивилизации же, которые ориентированы на пространство, имеют гибкие и

- 30. Торонская школа: Г. Иннис и М. Мак-Люэн - смена материальных носителей коммуникации ведет к существенным изменениям,

- 31. Торонская школа: Г. Иннис и М. Мак-Люэн Маклюэн родился 21 июля 1911 года в городе Эдмонтон

- 32. Торонская школа: Г. Иннис и М. Мак-Люэн Основной тезис Маклюэна, таким образом, состоит в том, что

- 33. Торонская школа: Г. Иннис и М. Мак-Люэн «Ухо — это паника, глаз — это свобода». «Как

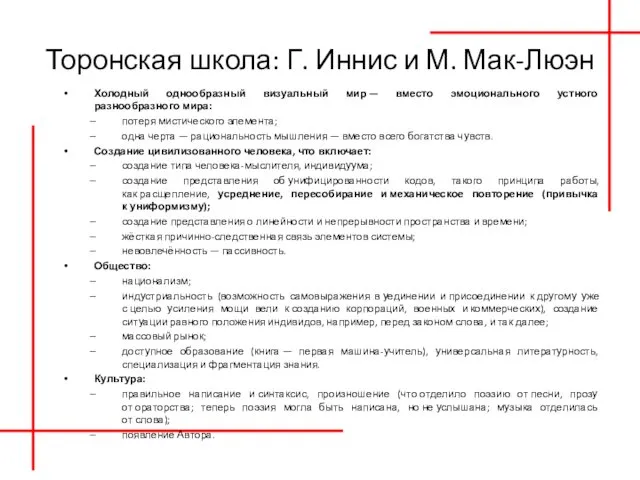

- 34. Торонская школа: Г. Иннис и М. Мак-Люэн Холодный однообразный визуальный мир — вместо эмоционального устного разнообразного

- 35. Торонская школа: Г. Иннис и М. Мак-Люэн «Фонетический алфавит сократил все чувства до одного, визуального кода.

- 36. Торонская школа: Г. Иннис и М. Мак-Люэн «The Medium is the Message» (в отличие от отдельной

- 37. Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн Теория медиа как ампутация: Медиа рассматриваются Маклюэном как внешние

- 38. Анненбергская школа Целью созданной в 1959 г. при Пенсильванском университете (США) Анненбергской школы было изучение функционирования

- 39. Анненбергская школа Получили известность исследования содержания телевизионных передач, проведенные авторами этой школы в 1967 году. Телевидение

- 40. Анненбергская школа Широкую известность получили начатые в 1967 г. под руководством профессора Гербнера исследования содержания телепередач

- 41. Бирмингемская школа Один из наиболее известных европейских центров по изучению массовой коммуникации — Центр современных культурных

- 42. Бирмингемская школа С. Холл предложил типологию идеологичких по сути процессов «отбрасывания» информации в масс-медиа, для чего

- 43. Бирмингемская школа Сторонники Бирмингемской школы исходят из того, что наличие у журналиста профессиональных кодов только закрепляет

- 44. Glasgow Media Group Сообщения масс-медиа, являющихся в современном мире «новостным» монополистом, воспринимаются публикой как отражение реальности,

- 45. Glasgow Media Group При изучении одного из самых заметных конфликтов в промышленности — общенациональной забастовки шахтеров

- 46. Glasgow Media Group Мир, представленный на экране, таким образом «натурализуется» и воспринимается как естественный. Эту идею

- 47. Glasgow Media Group Исследователи из Глазго продемонстрировали некоторые важные образцы того, что пропускается в новостях. Так,

- 48. Социологический анализ коммуникатора и медиа-производства масса: толпа, аудитория публика «вы даете нам аудиторию, а мы вам

- 49. Социологический анализ коммуникатора и медиа-производства масса: толпа, аудитория публика аудитория (от auditorium, в основе лат. audire

- 50. Социологический анализ коммуникатора и медиа-производства масса: толпа, аудитория публика Принадлежность к массе — признак чисто психологический:

- 51. Социологический анализ коммуникатора и медиа-производства масса: толпа, аудитория публика СМИ – фактор массовизации Отношения людей начинают

- 52. Социологический анализ коммуникатора и медиа-производства масса: толпа, аудитория публика Цели исследования аудитории: Манипулятивно –пропагандистские; Реклама

- 53. Социологический анализ коммуникатора и медиа-производств. Эффекты масс медиа Массовая паника- теория магической пули 30 октября 1938

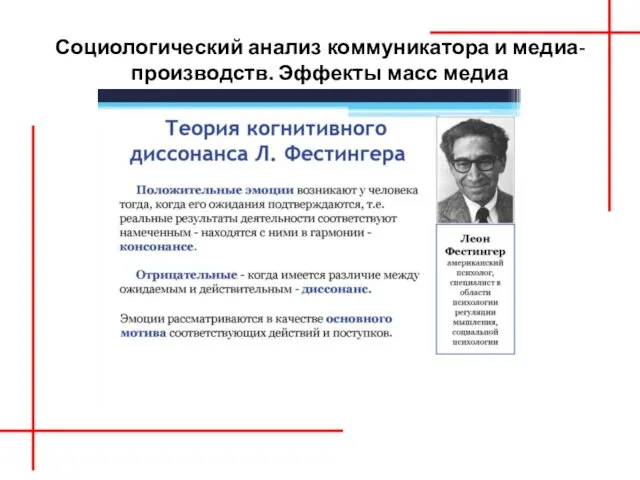

- 54. Социологический анализ коммуникатора и медиа-производств. Эффекты масс медиа

- 55. Социологический анализ коммуникатора и медиа-производств. Эффекты масс медиа

- 56. Социологический анализ коммуникатора и медиа-производств. Эффекты масс медиа Возникновение диссонанса (несоответствия), порождающего психологический дискомфорт, будет мотивировать

- 57. Социологический анализ коммуникатора и медиа-производств. Эффекты масс медиа «Прямое воздействие средств массовой информации достаточно редко является

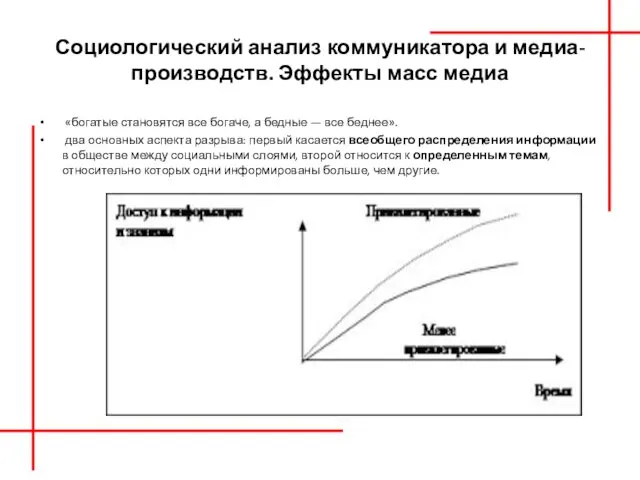

- 58. Социологический анализ коммуникатора и медиа-производств. Эффекты масс медиа Именно в начале 1960-х годов происходит постепенная смена

- 59. Социологический анализ коммуникатора и медиа-производств. Эффекты масс медиа «богатые становятся все богаче, а бедные — все

- 60. Социологический анализ коммуникатора и медиа-производств. Эффекты масс медиа Зачем человек обращается к медиа? Проблемы «смысла» использования

- 61. Социологический анализ коммуникатора и медиа-производств. Эффекты масс медиа

- 62. Социологический анализ коммуникатора и медиа-производств. Эффекты масс медиа Э. Кац с коллегами ВЫБОР как процесс, касающийся:

- 63. Социологический анализ коммуникатора и медиа-производства Основной вопрос в этой связи С. Хилгартен и Ч. Боск формулируют

- 64. Социологический анализ коммуникатора и медиа-производства Кинник, Д. Крэгмона и Г. Камерона «Усталость сострадать»: коммуникация и чувство

- 65. Социологический анализ коммуникатора и медиа-производства

- 66. Социологический анализ эффектов массовой коммуникации «Мнение, — как пишет известный французский исследователь Серж Московичи, — это

- 67. Социологический анализ эффектов массовой коммуникации В древнегреческой традиции мнение (докса) означало импульсивную оценку, чувственное отношение и

- 68. Социологический анализ эффектов массовой коммуникации Успешное предвидение результатов президентской избирательной кампании 1936 г. и переизбрания Франклина

- 69. Социологический анализ эффектов массовой коммуникации Все люди имеют определенные мнения, однако из опасения оказаться в изоляции,

- 70. Социологический анализ эффектов массовой коммуникации «[масс-медиа] переносят то, что люди наблюдают в одном контексте, в другой

- 71. Социологический анализ эффектов массовой коммуникации Мужчины охотнее, чем женщины, молодые охотнее, чем пожилые, представители высших слоев

- 72. Социологический анализ эффектов массовой коммуникации Медиаизмерения явились незапланированным, но необходимым результатом развития рекламного бизнеса как одной

- 73. Социологический анализ эффектов массовой коммуникации Во второй половине 1930-х годов. Нильсен сформулировал базовые требования к неопросной

- 74. Социологический анализ эффектов массовой коммуникации Для анализа вещательных медиа (радио и телевидения) выделяются показатели, характеризующие эти

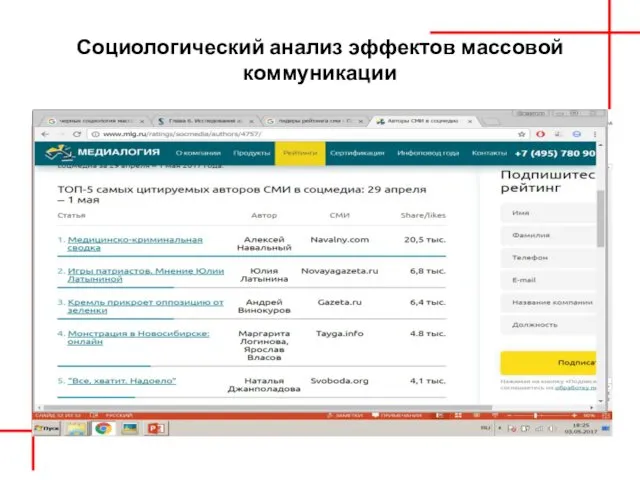

- 75. Социологический анализ эффектов массовой коммуникации Медиаизмерения позволяют фиксировать поведение аудитории как агента в сфере обращения информационного

- 76. Социологический анализ эффектов массовой коммуникации Современные аудитории демонстрируют сосуществование глобальных, нередко противоборствующих, тенденций: «аудитория — объект

- 77. Социологический анализ эффектов массовой коммуникации

- 78. Социологический анализ эффектов массовой коммуникации

- 79. Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

- 80. Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе Во-первых, ужесточением законодательных норм. Во-вторых, экономическими методами, то есть контролем

- 81. Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

- 82. Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе По данным Министерства печати, на 2012 год среднее количество времени,

- 83. Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе Политическая – конец монополии на контент Экономическая – уход рекламодателя

- 84. Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

- 85. Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе Кризис- «Вид захватывает первенство в ареале за счет одного или

- 86. Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе На протяжении последних десятилетий XX века те телеформаты, которые эффективно

- 87. Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе Классическое телевидение убьет не интернет, а люди, сформированные интернетом. И

- 88. Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе Новое телевидение не может рассчитывать на подобную лояльность. Оно будет

- 89. Огрублено, это был процесс трансляции новостей и осуществление функций контроля за властью, т.е. выполнение задачи «четвертой

- 90. Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе длительной теоретической подготовкой, строгим этосом, крепкими ассоциациями сильной групповой идентичностью.

- 91. Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе В современном контексте журналист сообщает информацию индивидуалистичной, оживленной публике, чьи

- 92. Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе Драматичность. Явления, обладающие внутренней драматичностью, имеют более высокие шансы быть

- 93. Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе Итак, что должен содержать этот продукт, чтобы успешно конкурировать с

- 95. Скачать презентацию

Основные проблемы медиа-исследований

Что происходит с коммуникациями?

Что происходит с миллениалами?

Как объясняют происходящее

Основные проблемы медиа-исследований

Что происходит с коммуникациями?

Что происходит с миллениалами?

Как объясняют происходящее

И как это можно измерить?

Основные проблемы медиа-исследований

Проблема «disentanglement», феномена расцепления коммуникаций, постоянного усложнения структуры коммуникационного

Основные проблемы медиа-исследований

Проблема «disentanglement», феномена расцепления коммуникаций, постоянного усложнения структуры коммуникационного

Основные проблемы медиа-исследований

«Нашей главной задачей остается разработка адекватного языка, который может

Основные проблемы медиа-исследований

«Нашей главной задачей остается разработка адекватного языка, который может

Наоборот, чем больше у вас приватных мест, тем более доступной становится ваша личная жизнь. Ваш блог, ваш сайт, ваша страничка в фейсбуке, ваши фото в инстаграме — это очень приватные места. Вы их придумали, вы установили настойки приватности — это ваш собственный утопический мирок. Но при этом мы понимаем, что теперь выдаем во внешний мир куда больше сигналов, чем раньше. Например, благодаря твиттеру или инстаграму можно проследить вашу диету и количество потребляемого алкоголя за последний год. Получается, что фрагментация и расцепление не ведут к усилению приватности как privacy, но и к усилению публичности в традиционном смысле тоже не ведут. Они создают такое квазиприватное пространство в публичном месте — к примеру, когда вы достаете книгу или айпад в вагоне метро или в кафе

«Наша коммуникация устроена шизофреническим образом»: социолог техники Виктор Вахштайн — о мире глобального расцепления https://theoryandpractice.ru/posts/8550-sociology_tehniki.

Основные проблемы медиа-исследований

Получается, что техника становится обязательной частью современной жизни, в

Основные проблемы медиа-исследований

Получается, что техника становится обязательной частью современной жизни, в

Именно так. Французский социолог Брюно Латур показал, что развитие всей человеческой коммуникации, в отличие от коммуникации животных, связано с увеличением числа технических посредников, понимаемых, правда, очень широко: от стены и перегородки до телефона и ноутбука. Поэтому эволюция социального взаимодействия — это не путь от простого к комплексному, а движение от комплексного к сложному. Ведь что такое комплексное взаимодействие? Это ситуация наложения, пересечения, одновременного соприсутствия множества разных коммуникативных цепочек. Взаимодействие приматов — комплексно. В нем каждая особь может вмешаться в любую коммуникативную ситуацию. Напротив, взаимодействие людей не комплексно, а сложно в буквальном смысле: множество его фреймов (от комнаты и сцены до ленты в фейсбуке) вложены друг в друга и при этом расцеплены, никак между собой не связаны.

Наша коммуникация устроена шизофреническим образом»: социолог техники Виктор Вахштайн — о мире глобального расцепления https://theoryandpractice.ru/posts/8550-sociology_tehniki.

Основные проблемы медиа-исследований

Бремя выбора.

Когда ты выбираешь одну возможность, тебе тут

Основные проблемы медиа-исследований

Бремя выбора.

Когда ты выбираешь одну возможность, тебе тут

Это ситуация множества конкурирующих норм и дезориентации в отношении целей. Благодаря современным медиа (в первую очередь Интернету) у любой цели немедленно находится множество альтернатив.

Нынешний социальный перфекционизм часто нацелен на достижение чего-то идеального и совершенного. А поскольку идеальное недостижимо, подобное стремление зачастую начинает тормозить человека, не позволяя делать самые простые шаги и завершать начатую работу, которая заведомо далека от идеала. Обратной стороной перфекционизма становится нарастающая боязнь неудачи, повышенная чувствительность ко всякой критике

Радаев В. Миллениалы.

Основные проблемы медиа-исследований

Отказ от взросления

В советское время нам, тогдашним детям, хотелось

Основные проблемы медиа-исследований

Отказ от взросления

В советское время нам, тогдашним детям, хотелось

Есть смутное, но непреодолимое желание сделать нечто значимое, самореализоваться, хочется кем-то стать, выделиться, доказать свою особенность. Доказать свою значимость (прежде всего самим себе) при относительно трезвом понимании, что дать другим пока нечего. Возникает естественное желание разорвать замкнутый круг и решить проблему самореализации сразу, одним махом, в результате какого-то нетривиального акта, слома привычных фреймов, ниспровержения основ, хочется прорыва здесь и сейчас.

Радаев В. Миллениалы.

Основные проблемы медиа-исследований

Хочется состоятся, но как?

Мы живем в эпоху, когда интенсивно

Основные проблемы медиа-исследований

Хочется состоятся, но как?

Мы живем в эпоху, когда интенсивно

Хочется выработать свой собственный (быть может, уникальный) стиль — попытка по определению драматическая, ибо к настоящему времени распалась сама идеология уникальных стилей. Постмодернизм преодолен в социальной теории, но порожденные им импульсы продолжают жить с присущими ему особыми формами упрощения и отчаянными попытками собрать этот распадающийся мир хотя бы в форме коллажа, заведомо без погружения в детали и отдельные темы (что невозможно и, кажется, уже не нужно). Здесь индивидуальное не может быть ничем иным, как пастишем (ненаправленной пародией уникальных стилей), намеренно не несущим никакого месседжа

Радаев В. Миллениалы.

Основные проблемы медиа-исследований

Поглощенность гаджетами

Более половины американских подростков (54%) в 2018

Основные проблемы медиа-исследований

Поглощенность гаджетами

Более половины американских подростков (54%) в 2018

Радаев В. Миллениалы.

Основные проблемы медиа-исследований

Раздерганность сознания

Самая главная опасность и главный вред заключаются

Основные проблемы медиа-исследований

Раздерганность сознания

Самая главная опасность и главный вред заключаются

Невроз — побочный продукт сломанной воли и (вследствие этого) потери рациональности. Он порождается чудовищным и постоянно растущим потоком информации при отсутствии времени на ее фильтрацию и тем более на ее освоение, когда крепнет ощущение, что ты все больше и больше не успеваешь за этим потоком. Но его главная причина кроется в потере ориентиров. Мы не успеваем не только и не столько потому, что информации так много, а потому, что теряются смысловые ориентиры, отвечающие на неудобный вопрос: «Зачем?».

В итоге мы постоянно совершаем выбор, но не можем ни на чем остановиться — щелкаем пультом от телевизора или кликаем все новые и новые страницы в Интернете. И получаем непрерывное мелькание кадров — переключение телевизионных программ, просматривание ленты Facebook, скольжение по многим поверхностям без попыток сосредоточиться, понять смысл происходящего.

Радаев В. Миллениалы.

Основные проблемы медиа-исследований

Поверхностная коммуникация

В настоящее время мы не страдаем от дефицита

Основные проблемы медиа-исследований

Поверхностная коммуникация

В настоящее время мы не страдаем от дефицита

Тем более что поведение в социальных сетях тоже регулируется своими правилами, в том числе стратегиями селф-брендинга, или создания своей улучшенной версии. Большинство людей занимаются здесь «перфекционистской демонстрацией», т.е. старательно изображают из себя счастливцев, живущих интересной и полнокровной жизнью. Каждый тяготеет к тому, чтобы представлять себя в наиболее презентабельном виде, непрестанно демонстрируя, что ты умный, что ты в курсе событий, что ты много путешествуешь, что ты хорошо и вкусно ешь.

Радаев В. Миллениалы.

Основные проблемы медиа-исследований

Свобода от других

Молодые взрослые в большей степени свободны —

Основные проблемы медиа-исследований

Свобода от других

Молодые взрослые в большей степени свободны —

Но у всего есть оборотная сторона — молодым взрослым труднее выработать основания для собственной жизнедеятельности. При отсутствии внешних опор и слабости опор внутренних они часто оказываются без поддержки и более подвержены неопределенности и аномии — почти неизбежно возникают дополнительные риски дезориентации, потери смысла. Дело в том, что выработка смысла — принципиально коллективный процесс, который производится во взаимодействии между людьми (collaborative meaning making) [Fligstein, McAdam, 2012, p. 49].

Радаев В. Миллениалы.

Основные проблемы медиа-исследований

Свобода от других

Это принципиальное положение социологии. И кстати, если

Основные проблемы медиа-исследований

Свобода от других

Это принципиальное положение социологии. И кстати, если

Радаев В. Миллениалы.

Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Эпоха “модерна” соотносится с историческим периодом Нового времени

Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Эпоха “модерна” соотносится с историческим периодом Нового времени

1) стремление к созданию универсальной картины мира, сводящей всё многообразие действительности к единым основаниям;

2) убеждение в доступности человеческому разуму абсолютного знания об этих основаниях;

3) стремление к полному воплощению этого знания в действительности;

4) убеждение, что такая реализация будет способствовать увеличению человеческого счастья;

5) уверенность в поступательном развитии человечества, в приоритете настоящего перед прошлым, а будущего перед настоящим.

Как видим, по Хабермасу, модерн иерархичен, линеен и тотален в своих стремлениях.

Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Постмодерн — это неустойчивый и изменчивый культурный мир,

Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Постмодерн — это неустойчивый и изменчивый культурный мир,

Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Ввёл понятие гиперреальность как развитие марксистского понятия надстройка. Основа гиперреальности — симуляция. Основа

Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Ввёл понятие гиперреальность как развитие марксистского понятия надстройка. Основа гиперреальности — симуляция. Основа

Бодрийяр развил учение о трёх порядках симулякров: копии, функциональные аналоги и собственно симулякры. К третьему порядку симулякров он относил все современные феномены, включая деньгиБодрийяр развил учение о трёх порядках симулякров: копии, функциональные аналоги и собственно симулякры. К третьему порядку симулякров он относил все современные феномены, включая деньги, общественное мнениеБодрийяр развил учение о трёх порядках симулякров: копии, функциональные аналоги и собственно симулякры. К третьему порядку симулякров он относил все современные феномены, включая деньги, общественное мнение и моду. Они функционируют по принципу символического обмена.

Современную эпоху Бодрийяр называет эрой гиперреальности — надстройка определяет базис, трудСовременную эпоху Бодрийяр называет эрой гиперреальности — надстройка определяет базис, труд не производит, а социализирует, представительные органы власти никого не представляют. Современную эпоху характеризует чувство утраты реальностиСовременную эпоху Бодрийяр называет эрой гиперреальности — надстройка определяет базис, труд не производит, а социализирует, представительные органы власти никого не представляют. Современную эпоху характеризует чувство утраты реальности. Последним бастионом реальности становится смертьСовременную эпоху Бодрийяр называет эрой гиперреальности — надстройка определяет базис, труд не производит, а социализирует, представительные органы власти никого не представляют. Современную эпоху характеризует чувство утраты реальности. Последним бастионом реальности становится смерть («смерть, пожалуй, единственное, что не имеет потребительной стоимостиСовременную эпоху Бодрийяр называет эрой гиперреальности — надстройка определяет базис, труд не производит, а социализирует, представительные органы власти никого не представляют. Современную эпоху характеризует чувство утраты реальности. Последним бастионом реальности становится смерть («смерть, пожалуй, единственное, что не имеет потребительной стоимости»). На смерти основана любая властьСовременную эпоху Бодрийяр называет эрой гиперреальности — надстройка определяет базис, труд не производит, а социализирует, представительные органы власти никого не представляют. Современную эпоху характеризует чувство утраты реальности. Последним бастионом реальности становится смерть («смерть, пожалуй, единственное, что не имеет потребительной стоимости»). На смерти основана любая власть и экономикаСовременную эпоху Бодрийяр называет эрой гиперреальности — надстройка определяет базис, труд не производит, а социализирует, представительные органы власти никого не представляют. Современную эпоху характеризует чувство утраты реальности. Последним бастионом реальности становится смерть («смерть, пожалуй, единственное, что не имеет потребительной стоимости»). На смерти основана любая власть и экономика. Но в этом случае смерть выступает не сама по себе, а как фантазм (представление). В искусстве Бодрийяр видит критическую и терапевтическую функции по возвращению реальности.

Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Ж. Бодрийяр — один из основоположников постмодернистской теории

Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Ж. Бодрийяр — один из основоположников постмодернистской теории

Первым фактом, с которым столкнулся Бодрийяр, исследуя потребление, был факт мощного роста производства и видимое изобилие на Западе.

Второй парадокс Бодрийяра относительно роста заключается в том, что рост живет неравенством. Производственный рост в западных странах стимулировал появление проектов в духе социального равенства. Однако, по мнению Бодрийяра, подобные проекты имеют в виду равенство, сведенное исключительно к равенству в материальных благах, которое можно подсчитать с помощью цифр.

Третий парадокс Бодрийяра относительно роста заключается в том, что потребление рассматривается как потребительская сила, входящая вместе с производством в цикл расширенного воспроизводства производительных сил. Решающую роль здесь играют понятия статуса, престижа, социальной дифференциации.

Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Потребление — это глубокий, психически интенсивный процесс выбора,

Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Потребление — это глубокий, психически интенсивный процесс выбора,

Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Эту особенность рекламы Бодрийяр обозначает как «логику Деда

Постмодернистские интерпретации мира масс-медиа

Эту особенность рекламы Бодрийяр обозначает как «логику Деда

От понятия знака Бодрийяр переходит к понятию кода. Применительно к обществу можно говорить, что совокупность ценностей группы, к которой принадлежит человек, есть код его потребления. От товара как кода, он переходит к кодам вообще, многообразие которых, по его мнению, — исключительная черта современного опыта в целом. Коды господствуют не только в производстве и потреблении, но и в науке, например в биологии (ДНК), где они приобретают фундаментальную роль в объяснении процессов становления организма, в компьютерной и коммуникационной технике, а при ихпосредстве проникают во все области жизни. Эпоха кодов, говорит он, идет на смену эпохе знаков

Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

Превращение информации, распространяемой новыми медиа, в

Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

Превращение информации, распространяемой новыми медиа, в

Если же говорить о персональном человеческом опыте как основе индивидуальной деятельности, то и он оказывается решающим образом измененным: та свобода выбора мнений и жизненных стилей, которую представляют новые медийные средства, становится многократным усилителем неопределенности человеческой жизни. Наблюдается процесс раздвоения личности, когда физически человек присутствует в материальном мире, а его сознание поглощается виртуальной реальностью. К тому же отныне практически любой пользователь сетевых коммуникаций выступает в качестве источника и ее творца, для этого достаточно перейти на уровень участника-создателя, став блоггером.

Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

3. Бауман формулирует пять негативных житейских

Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

3. Бауман формулирует пять негативных житейских

«Не планируй слишком долгих путешествий — чем короче путешествие, тем больше шансов его завершить;

не допускай эмоциональной привязанности к людям, которых встречаешь на транзитных перекрестках — чем меньше будешь придавать им значения, тем меньше будет стоить тебе расставание;

не допускай слишком сильной привязанности к людям, месту, делу — ты не можешь знать, как долго ты будешь считать их достойными своих обязательств перед ними;

не смотри на свои оборотные средства как на капитал — ценность сбережений быстро падает, и превозносимый некогда «культурный капитал» имеет свойство во мгновение ока превращаться в культурный убыток.

А кроме того, не откладывай удовольствие, если можешь получить его прямо сейчас — ты не знаешь, каким станешь потом, доставит ли тебе удовольствие завтра то, чего хочешь сегодня»'.

Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

Сутью его жизненной программы является не

Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

Сутью его жизненной программы является не

Торонская школа: Г. Иннис и М. Мак-Люэн

Коммуникация для Гарольда Инниса — средство

Торонская школа: Г. Иннис и М. Мак-Люэн

Коммуникация для Гарольда Инниса — средство

Торонская школа: Г. Иннис и М. Мак-Люэн

Способность империи сохранять и поддерживать свою

Торонская школа: Г. Иннис и М. Мак-Люэн

Способность империи сохранять и поддерживать свою

Торонская школа: Г. Иннис и М. Мак-Люэн

египетская империя и её письмена на камнях. Информацию,

Торонская школа: Г. Иннис и М. Мак-Люэн

египетская империя и её письмена на камнях. Информацию,

Торонская школа: Г. Иннис и М. Мак-Люэн

Цивилизации же, которые ориентированы на пространство, имеют

Торонская школа: Г. Иннис и М. Мак-Люэн

Цивилизации же, которые ориентированы на пространство, имеют

Торонская школа: Г. Иннис и М. Мак-Люэн

- смена материальных носителей коммуникации

Торонская школа: Г. Иннис и М. Мак-Люэн

- смена материальных носителей коммуникации

- коммуникация обеспечивает как связь в пространстве, так и связь во времени,

- бюрократия ориентирована на связь в пространстве, религия – на связь во времени,

- цивилизации различаются и вариантами монополии на знания, для средневековой Европы в роли монополистов знаний выступали монастыри.

Торонская школа: Г. Иннис и М. Мак-Люэн

Маклюэн родился 21 июля 1911 года в городе

Торонская школа: Г. Иннис и М. Мак-Люэн

Маклюэн родился 21 июля 1911 года в городе

Торонская школа: Г. Иннис и М. Мак-Люэн

Основной тезис Маклюэна, таким образом, состоит

Торонская школа: Г. Иннис и М. Мак-Люэн

Основной тезис Маклюэна, таким образом, состоит

Торонская школа: Г. Иннис и М. Мак-Люэн

«Ухо — это паника, глаз — это

Торонская школа: Г. Иннис и М. Мак-Люэн

«Ухо — это паника, глаз — это

«Как цивилизация повлияла на африканцев», которую пересказывает Маклюэн: изначально приехавших изумляли высокие рабочие качества африканских рабочих, не тронутых цивилизацией, и, в частности, образованием. Их описывают, как радостных, хороших работников, не жалующихся и не знакомых с чувством усталости от монотонной работы или дискомфорта на рабочем месте; они также честны и невероятно искренны. Не подвергавшиеся обучению дети, например, могут сидеть недвижно сколь угодно долго. Но такие люди не способны выполнять сложную работу. Совершенно другими качествами обладают африканские жители, рождённые в христианских миссиях или прошедшие простейшее обучение. Обученный африканец начинает скучать на монотонной работе, он по-другому воспринимает время и пространство, что-то его интересует, а что-то нет. Он становится недисциплинированным работником. «Даже маленькая доля литературности производит такие эффекты».

Торонская школа: Г. Иннис и М. Мак-Люэн

Холодный однообразный визуальный мир — вместо

Торонская школа: Г. Иннис и М. Мак-Люэн

Холодный однообразный визуальный мир — вместо

потеря мистического элемента;

одна черта — рациональность мышления — вместо всего богатства чувств.

Создание цивилизованного человека, что включает:

создание типа человека-мыслителя, индивидуума;

создание представления об унифицированности кодов, такого принципа работы, как расщепление, усреднение, пересобирание и механическое повторение (привычка к униформизму);

создание представления о линейности и непрерывности пространства и времени;

жёсткая причинно-следственная связь элементов системы;

невовлечённость — пассивность.

Общество:

национализм;

индустриальность (возможность самовыражения в уединении и присоединении к другому уже с целью усиления мощи вели к созданию корпораций, военных и коммерческих), создание ситуации равного положения индивидов, например, перед законом слова, и так далее;

массовый рынок;

доступное образование (книга — первая машина-учитель), универсальная литературность, специализация и фрагментация знания.

Культура:

правильное написание и синтаксис, произношение (что отделило поэзию от песни, прозу от ораторства; теперь поэзия могла быть написана, но не услышана; музыка отделилась от слова);

появление Автора.

Торонская школа: Г. Иннис и М. Мак-Люэн

«Фонетический алфавит сократил все чувства

Торонская школа: Г. Иннис и М. Мак-Люэн

«Фонетический алфавит сократил все чувства

«Одновременность времени и пространства, а также спад национализма, рождённого печатью и уничтожаемого электрическими медиа, рождает мировую деревню» (один из самых громких терминов, придуманных Маклюэном). Вневременной характер такого сообщества влечёт за собой интимность, взаимосвязанность, общность социального опыта, — это возврат коллективного мышления, вовлечённости. Визуальная культура создаёт центрированные нации, электрическая — племена.

Торонская школа: Г. Иннис и М. Мак-Люэн

«The Medium is the Message» (в отличие от отдельной книги,

Торонская школа: Г. Иннис и М. Мак-Люэн

«The Medium is the Message» (в отличие от отдельной книги,

Пример. «Та форма медиа, которой является пресса, по своей природе делает концепт правды безотносительным, несуществующим. Способ передачи информации, газета, журналистика, новостные агентства и так далее, — уничтожают само понятие правды».

Горячее медиа — это медиа, которое расширяет одно чувство до предела, до очень высокого разрешения. Высокое разрешение означает, что содержание полностью заполнено информацией. Такие медиа исключают или минимализируют вклад аудитории, перципиента. Примеры горячих медиа — радио, кино, телевидение.

Холодное медиа — это медиа, которое предоставляет участнику только форму, и для своего функционирования требуют большого личного вклада. Например, книги, которые требуют от читателя максимального внимания и дополнительного включения воображения.

Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн

Теория медиа как ампутация:

Медиа рассматриваются Маклюэном

Торонская школа: Г. Иннес и М. Мак-Люэн

Теория медиа как ампутация:

Медиа рассматриваются Маклюэном

Анненбергская школа

Целью созданной в 1959 г. при Пенсильванском университете (США) Анненбергской

Анненбергская школа

Целью созданной в 1959 г. при Пенсильванском университете (США) Анненбергской

анализ кодов и форм структурирования образов и сообщений;

исследование поведения разных групп в коммуникационном процессе;

изучение коммуникационных систем, институтов, политики. Центральное место отводилось исследованиям телевидения как главного культурного индикатора американского общества, определяющего состояние общественного сознания и психологии, мнения, вкусы, пристрастия и потребности людей, которые порождаются социальными системами и оказывают на них обратное воздействие.

Анненбергская школа

Получили известность исследования содержания телевизионных передач, проведенные авторами этой школы

Анненбергская школа

Получили известность исследования содержания телевизионных передач, проведенные авторами этой школы

Исследователи утверждали, что телевизионная система является стабильной и закрытой структурой, способной вводить массового зрителя в круг особой условной культуры со своими устоявшимися представлениями о жизненных ценностях и порядках...

Методология Анненбергской школы предполагает два уровня изучения системы телевизионных сюжетов и образов:

1. системный, выявляющий структуру главных ареалов телевизионного пространства,

2. культивационный, устанавливающий, что конкретно усваивается в сознании телезрителей в качестве общественных норм и ценностей...

С помощью этого индикатора определяется состояние общественного сознания и психологии, мнения, вкусы, пристрастия и потребности, которые порождаются социальными системами и оказывают на них свое ответное влияние.

Анненбергская школа

Широкую известность получили начатые в 1967 г. под руководством профессора

Анненбергская школа

Широкую известность получили начатые в 1967 г. под руководством профессора

Отталкиваясь от устоявшегося мнения, что насилие разлагает общественные нравы и порождает тягу к преступлениям, угрожая общественным нормам морали и «нормальному», не девиантному поведению, исследователи в результате выявили несколько неожиданные вещи: оказалось, что длительное общение с телевизионным «миром», насыщенным мотивами насилия, порождает у зрительской массы не столько тягу к девиантному поведению и стремление подражать жестокости на экране, сколько страх и пассивность перед силой как основу массового конформизма. Один из исследователей писал: «Страх как исторический инструмент социального контроля может быть еще более опасным результатом показа насилия, нежели агрессия». По мнению исследователей, культивируя потребительско-развлекательные функции, телевидение обеспечивает конформизм (пассивность) публики не в последнюю очередь за счет постоянного включения в систему телевизионной образности мотивов насилия.

Бирмингемская школа

Один из наиболее известных европейских центров по изучению массовой коммуникации

Бирмингемская школа

Один из наиболее известных европейских центров по изучению массовой коммуникации

А в то время всё было возможно. Дети-цветы, зарождающийся феминизм, студенческие восстания. Ясное дело, что и история как наука не оставалась на уровне довоенной.

В то время зачитывались Марксом – вот и появились исследования культуры рабочего класса, в противовес культуре элитарной.

Наконец-то заметили, что мир разнородный, и появилась идея «мультикультурализма». Внимание стали привлекать маргинальные культуры – и тут же в научные труды увидели Супермена, Барби и телевизионные шоу. Культура, которую мы сегодня называем массовой, - вот что стало интересовать бирмингенскую школу.

Бирмингемская школа

С. Холл предложил типологию идеологичких по сути процессов «отбрасывания» информации в масс-медиа,

Бирмингемская школа

С. Холл предложил типологию идеологичких по сути процессов «отбрасывания» информации в масс-медиа,

Первая осуществляется путем недостаточного освещения фактов классовой эксплуатации и возникающих на этой основе конфликтов. Второе относится к тенденции отрицать или игнорировать общие для рабочего класса интересы и подчеркивать плюрализм, разнородность и индивидуальность социальной жизни. Третье осуществляется на основе отсылки к национальному согласию, общему для всех классов и здравомыслящих людей доброй воли.

В 1980 г. С. Холл предложил модель «кодирования — декодирования дискурса медиа»2(проблемы кода и дискурса будут специально рассмотрены далее). По Холлу, медиатекст локализован между его производителями, определенным образом кодирующими сообщение с идеологическими и институциональными целями с помощью манипуля-тивного языка, и аудиторией, «восстанавливающей» (декодирующей) его смысл в ходе «оппозиционного чтения» (oppositionalreadings) в соответствии с собственным опытом, не обязательно согласующимся с тем, что был вложен в него отправителем. Умение публики читать «между строк» Холл обозначает термином «предпочтительное чтение» (preferredreading), или «переворачивание» (spin), оказывая тем самым сопротивление идеологическому воздействию.

Бирмингемская школа

Сторонники Бирмингемской школы исходят из того, что наличие у журналиста

Бирмингемская школа

Сторонники Бирмингемской школы исходят из того, что наличие у журналиста

Получается, что, каких бы убеждений на сознательном уровне ни придерживался журналист, сам факт использования им профессиональных дискурсивных практик уже превращает его в буржуазного журналиста. Известный парадокс модели доминирования, согласно которому, чем профессиональнее работают средства массовой информации, тем хуже для аудитории, верен и на этом уровне: профессионализм работников средств массовой информации оказывается только еще одним (и самым коварным) способом борьбы за идеологическую гегемонию. Например, Дж. Фиск убежден, что таблоиды оказывают на массы гораздо более позитивное воздействие, чем престижные качественные издания, потому что размещаемые в таблоидах сенсационные сообщения легче поддаются истолкованию с переговорно-корпоративной позиции, чем аналитические статьи и объективные репортажи, которые публикуют элитарные издания.

Это происходит потому, что сенсация предполагает оппозицию нормальному порядку вещей и, следовательно, подрыв официального порядка. Такого рода сообщения не претендуют на полную достоверность и, следовательно, интерпеллируют к скептическому субъекту, который колеблется между верой и неверием, потому что «видит всех насквозь» и не желает, чтобы его провели.

В то же время претензия элитарных изданий на правдивость и объективность своих сообщений представляет собой политический акт, направленный на то, чтобы дисциплинировать своих читателей, превратить их в «верующих субъектов» и тем самым заставить их занять подчиненную позицию по отношению к власть предержащим.

Иными словами, «желтая пресса» лучше элитарных изданий, потому что она имеет менее жесткие профессиональные критерии: журналисты таких изданий «не предпринимают никаких усилий, для того чтобы представить свою информацию как объективный набор фактов в неизменной вселенной;

Glasgow Media Group

Сообщения масс-медиа, являющихся в современном мире «новостным» монополистом, воспринимаются

Glasgow Media Group

Сообщения масс-медиа, являющихся в современном мире «новостным» монополистом, воспринимаются

«...и редактор, определяющий главную тему дня, и администратор, который инструктирует съемочные группы и распределяет им задания, и киноредактор, отбирающий киноматериал для включения в выпуск, и тот, кто пишет текст, и дежурный редактор, контролирующий составление выпуска, устанавливающий последовательность сообщений и придающий им окончательную форму»1.

Один из первых и наиболее известных проектов, посвященный анализу содержания и особенностям производства телевизионных новостей, был осуществлен группой исследователей Университета Глазго в 1970—1980-е годы. Изучая новостные сообщения британского телевидения, ученые попытались ответить на основной вопрос: являются ли новости, транслируемые телевидением, объективными и непредвзятыми.

Glasgow Media Group

При изучении одного из самых заметных конфликтов в промышленности

Glasgow Media Group

При изучении одного из самых заметных конфликтов в промышленности

Как правило, в печатных изданиях — газетах и сводках новостей -— представленная информация объединяется в блоки по типу содержания: зарубежная, политическая, экономическая, спортивная в целях удовлетворения разнообразных человеческих интересов.

В ходе исследований GMG эта типология была подтверждена и для телевизионных новостей, а также выявлена устойчивая зависимость между содержанием (типом контента) и средней продолжительностью информации. День заднем новости подаются в одних и тех же временных, пространственных и тематических границах, которые нарушаются только в кризисных ситуациях или при возникновении экстраординарных событий, когда возможны некоторые отклонения (увеличение длительности информации или смена «места» в блоке новостей).

Glasgow Media Group

Мир, представленный на экране, таким образом «натурализуется» и воспринимается

Glasgow Media Group

Мир, представленный на экране, таким образом «натурализуется» и воспринимается

Glasgow Media Group

Исследователи из Глазго продемонстрировали некоторые важные образцы того, что пропускается в

Glasgow Media Group

Исследователи из Глазго продемонстрировали некоторые важные образцы того, что пропускается в

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производства

масса: толпа, аудитория публика

«вы даете

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производства

масса: толпа, аудитория публика

«вы даете

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производства

масса: толпа, аудитория публика

аудитория (от auditorium, в

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производства

масса: толпа, аудитория публика

аудитория (от auditorium, в

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производства

масса: толпа, аудитория публика

Принадлежность к

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производства

масса: толпа, аудитория публика

Принадлежность к

Хосе Ортега и Гассет «Восстание масс»

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производства

масса: толпа, аудитория публика

СМИ –

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производства

масса: толпа, аудитория публика

СМИ –

Отношения людей начинают напоминать связи зрителей в театре, которые все больше превращаются в потребителей информации, т.е. многостороннее общение вытесняется односторонним потоком со стороны СМИ, которые все более превращаются в «коммуникационного монополиста», универсального собеседника. Не в последнюю очередь это связано с действием мощнейшего механизма, которым обладают СМИ, — тиражирования информации, ставшего значимым фактором развития массового сознания уже с распространением книгопечатания.

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производства

масса: толпа, аудитория публика

Цели исследования

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производства

масса: толпа, аудитория публика

Цели исследования

Манипулятивно –пропагандистские;

Реклама

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производств. Эффекты масс медиа

Массовая паника- теория магической

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производств. Эффекты масс медиа

Массовая паника- теория магической

30 октября 1938 г. в 8 часов вечера накануне Хеллоуина американцы услышали сообщение о высадке пришельцев с Марса, причем звуковое сопровождение создавало иллюзию начавшегося сражения на фоне возникшей паники: диктор сообщал, что марсиане распространяются по Нью-Джерси, полиция применила лучевое оружие, уже есть тысячи убитых, звучали голоса «очевидцев», перемежавшиеся «официальными сообщениями». Те, кто включили приемники позже и не слышали начала постановки, воспринимали услышанное как реальный репортаж с места событий: они начали звонить родственникам и друзьям в другие штаты, многие стали покидать дома, дороги оказались забиты автомобилями, кто-то врывался в церкви, где шли вечерние службы, и рассказывал о случившемся, надрывались телефоны в редакциях газет и на радиостудиях. И только те, у кого хватило терпения и выдержки дослушать до конца, поняли инсце-нировочный характер информации.

В условиях паники возникает тревожная масса, члены которой легко заражаются друг от друга, расширяя тем самым социальную поддержку для распространения самых невероятных слухов, которые еще более усиливают хаос, и панические настроения нарастают, как снежный ком.

В феномене паники получила свое подтверждение господствовавшая на начальном этапе изучения СМИ теория «максимальных эффектов».

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производств. Эффекты масс медиа

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производств. Эффекты масс медиа

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производств. Эффекты масс медиа

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производств. Эффекты масс медиа

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производств. Эффекты масс медиа

Возникновение диссонанса (несоответствия), порождающего

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производств. Эффекты масс медиа

Возникновение диссонанса (несоответствия), порождающего

В случае возникновения диссонанса, помимо стремления к его уменьшению, индивид будет активно избегать ситуаций и информации, которые могут вести к его возрастанию1.

Диссонанс, по Фестингеру, — «существование противоречивых отношений между отдельными элементами в системе знаний», а под знанием он понимает «любое мнение или убеждение индивида относительно окружающего мира, самого себя, своего собственного поведения»

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производств. Эффекты масс медиа

«Прямое воздействие средств массовой

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производств. Эффекты масс медиа

«Прямое воздействие средств массовой

«индивид, имеющий очень ограниченное число социальных контактов, более подвержен влиянию средств массовой информации».

«сопротивление управляющей коммуникации»

«изменить стереотипы, предрасположенность избирателя невозможно, в это не стоит вкладывать деньги, борьбу можно вести только за тех, кто еще не принял окончательного решения»

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производств. Эффекты масс медиа

Именно в начале 1960-х

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производств. Эффекты масс медиа

Именно в начале 1960-х

Подтверждением этой идеи Дж. Клаппера является выдвинутая в 1970 г. П. Тиченор, Г. Донахью и С. Олиен концепции разрывов в знании (knowledge gaps), или теория информационного дефицита, основная идея которой заключалась в оценке роли знаний в восприятии сообщений масс-медиа в информационном обществе в долгосрочной перспективе. Создатели концепции подчеркивали, что выдвигаемая ими гипотеза не означает, что представители «информационно-бедных» слоев остаются совершенно неинформированными», однако —чем дальше, тем больше, — усиливается действие трех, выделенных ими переменных: уровня знаний, ресурсов (скрытая переменная) и времени. При нарастании потока информации в социальной системе с течением времени ее в большей степени будут воспринимать более образованные слои, с более высоким социальным статусом.

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производств. Эффекты масс медиа

«богатые становятся все богаче,

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производств. Эффекты масс медиа

«богатые становятся все богаче,

два основных аспекта разрыва: первый касается всеобщего распределения информации в обществе между социальными слоями, второй относится к определенным темам, относительно которых одни информированы больше, чем другие.

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производств. Эффекты масс медиа

Зачем человек обращается к

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производств. Эффекты масс медиа

Зачем человек обращается к

Проблемы «смысла» использования медиа американский исследователь Герберт Ганс, предложивший понятие «вкусовой культуры» (taste culture) — предпочтений, базирующихся наличных потребностях, интересах и вкусах, а не на социальной принадлежности. Эта вкусовая культура лежит в основе формирования аудиторий различных масс-медиа, отличающихся по форме, стилю изложения и подачи материала, а также по жанрам, соответствующим стилю жизни избравшего данное СМИ сегмента аудитории, обладающего своеобразным социально-демографическим «профилем», так называемой «вкусовой публики» (taste public).

В рамках «вкусовой культуры» выделяются разные типы потребителей, соответствующие типам культуры:

высокая, как правило для элиты, читающей качественную прессу и серьезную художественную литературу, посещающей театры и концерты классической музыки;

верхнесредняя, составляющие ее люди интеллектуально близки к первым, но потребляют больше информации масс-медиа;

нижнесредняя, охватывающая большинство членов общества (служащие, интеллигенция, квалифицированные рабочие), ориентированных преимущественно на массовую информацию;

низкая, состоящая из менее образованных людей, предпочитающих приключения и детективы и привязанных к телеэкрану;

квазинародная культура для малообразованных и бедняков, не читающих серьезных книг и довольствующихся примитивными шоу; представители двух последних типов составляют большинство так называемых «тяжелых зрителей» (heavy viewers), проводящих у телеэкранов более 4—5 часов в сутки.

Дополнительно выделяются молодежная субкультура и этническая вкусовая культура меньшинств. Очевидно, что в подобной сегментации аудитории явно прослеживается эффект информационного дефицита, или разрыва в знаниях.

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производств. Эффекты масс медиа

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производств. Эффекты масс медиа

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производств. Эффекты масс медиа

Э. Кац с коллегами

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производств. Эффекты масс медиа

Э. Кац с коллегами

Общий вывод был таков: индивиды свободны в выборе источников информации, которые наилучшим образом удовлетворяют их потребности. Скорее люди приспосабливают к своим потребностям информационные каналы, чем каналы информации подчиняют себе людей.

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производства

Основной вопрос в этой связи С. Хилгартен

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производства

Основной вопрос в этой связи С. Хилгартен

Окончательный вывод авторов заключается в следующем: социальные проблемы конструируются отнюдь не общественностью, а сообществами функционеров публичных арен, могущих «приватизировать» ту или иную проблему.

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производства

Кинник, Д. Крэгмона и Г. Камерона

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производства

Кинник, Д. Крэгмона и Г. Камерона

«простое соприкосновение посредством массовой коммуникации с человеческим страданием больше не вызывает с той же непреложностью, что и раньше, общественного осознания этого страдания, поскольку чрезмерная подверженность сообщениям о насилии и отчаянии притупляет чувства и приводит к воздвижению вокруг себя стены равнодушия»

Решающую роль в развитии усталости сострадать играют средства массовой коммуникации следующим образом: во-первых, представляя сообщения, содержание которых оказывает отталкивающее действие и вызывает стратегии уклонения, и, во-вторых, обусловливая потерю чувствительности к социальным проблемам посредством бесконечно повторяющихся и преимущественно негативных сообщений, которые достигают точки насыщения. Вину за потерю чувствительности и стратегии уклонения респонденты возлагают на характер и содержание телевизионных новостей, в особенности местных.

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производства

Социологический анализ коммуникатора и медиа-производства

Социологический анализ эффектов массовой коммуникации

«Мнение, — как пишет известный французский исследователь

Социологический анализ эффектов массовой коммуникации

«Мнение, — как пишет известный французский исследователь

Современное общественное мнение, которое и является предметом внимания СМИ, — это статистическая совокупность мнений, разделяемая различным числом людей, представленных в выборке. Но каким образом возникают эти мнения? Здесь мы вступаем на весьма зыбкую почву, для описания которой известная немецкая исследовательница Э. Ноэль-Нойман предложила метафору «социальной кожи» — некоего особого органа, которым обладают все члены общества и который позволяет «ощущать» то, что носится в воздухе «социального эфира», постоянно меняющегося в ходе мириад коммуникативных актов. Для того чтобы эта статистическая совокупность обрела существование, необходима особая деятельность по выявлению предмета, о котором члены выборки имеют представление, т.е. работа поллстеров, формулирующих вопросы и осуществляющих обработку ответов. Опросы общественного мнения — определенные индикаторы, диагностирующие состояние общества, признание или непризнание им тех или иных проблем важными, а получаемые в ходе опросов проценты показывают степень их значимости.

Социологический анализ эффектов массовой коммуникации

В древнегреческой традиции мнение (докса) означало импульсивную

Социологический анализ эффектов массовой коммуникации

В древнегреческой традиции мнение (докса) означало импульсивную

Социологический анализ эффектов массовой коммуникации

Успешное предвидение результатов президентской избирательной кампании 1936

Социологический анализ эффектов массовой коммуникации

Успешное предвидение результатов президентской избирательной кампании 1936

Социологический анализ эффектов массовой коммуникации

Все люди имеют определенные мнения, однако из

Социологический анализ эффектов массовой коммуникации

Все люди имеют определенные мнения, однако из

Социологический анализ эффектов массовой коммуникации

«[масс-медиа] переносят то, что люди наблюдают в

Социологический анализ эффектов массовой коммуникации

«[масс-медиа] переносят то, что люди наблюдают в

Социологический анализ эффектов массовой коммуникации

Мужчины охотнее, чем женщины, молодые охотнее, чем

Социологический анализ эффектов массовой коммуникации

Мужчины охотнее, чем женщины, молодые охотнее, чем

Социологический анализ эффектов массовой коммуникации

Медиаизмерения явились незапланированным, но необходимым результатом развития

Социологический анализ эффектов массовой коммуникации

Медиаизмерения явились незапланированным, но необходимым результатом развития

Социологический анализ эффектов массовой коммуникации

Во второй половине 1930-х годов. Нильсен сформулировал

Социологический анализ эффектов массовой коммуникации

Во второй половине 1930-х годов. Нильсен сформулировал

Первый метод основывается на исследовании записей целевой аудитории об их предпочтениях среди телепрограмм. Анализ данных, собранных от различных групп аудитории, позволяют составить целостное впечатление об аудитории любого шоу, канала или времени вещания.

Второй основан на применении специального устройства — пиплметра, встраиваемого в телевизор и считывающего всю информацию о предпочтениях аудитории, использующей этот телевизор

Социологический анализ эффектов массовой коммуникации

Для анализа вещательных медиа (радио и телевидения)

Социологический анализ эффектов массовой коммуникации

Для анализа вещательных медиа (радио и телевидения)

технический охват;

возможность просмотра/слушания (наличие приемников);

размер аудитории в целом (зрители или слушатели, включавшие приемник);

среднесуточная аудитория за определенный период, в том числе в будние и в выходные дни;

среднесуточное время просмотра/прослушивания.

Анализ отдельных каналов и программ требует расширения и уточнения этих показателей, в частности выделения понятий прайм-тайм (prime-time), или главное время, время в дороге (drive time) — лучшее время для радиостанций, детское время (child time) и т.п.

Основными методами выявления рейтингов являются телефонные опросы, дневники, которые ведут слушатели или зрители, электронные счетчики.

Социологический анализ эффектов массовой коммуникации

Медиаизмерения позволяют

фиксировать поведение

аудитории как агента

Социологический анализ эффектов массовой коммуникации

Медиаизмерения позволяют

фиксировать поведение

аудитории как агента

обращения информационного

продукта, дать представление

о закономерностях развития

этого рынка, а затраты на

рекламу позволяют судить

об общем развитии экономики

и ее различных сегментов.

Тенденция к «коммодификации»

не только информационного

продукта, но и его потребителя

— аудитории —

стала реальностью.

Социологический анализ эффектов массовой коммуникации

Современные аудитории демонстрируют сосуществование глобальных, нередко противоборствующих,

Социологический анализ эффектов массовой коммуникации

Современные аудитории демонстрируют сосуществование глобальных, нередко противоборствующих,

Так, ежедневно на каждого члена аудитории направлено около 1600 (sic!) рекламных объявлений, но воспринимаются — не всегда позитивно — лишь 12. Результаты многолетних исследований не подтверждают широко распространенные даже в среде коммуникативистов опасения о навязываемом воздействии СМИ покупать нечто, думать так, а не иначе, существенно менять свои убеждения или голосовать за сильно разрекламированных политических кандидатов. Хотя многие придерживается прямо противоположной точки зрения.

Социологический анализ эффектов массовой коммуникации

Социологический анализ эффектов массовой коммуникации

Социологический анализ эффектов массовой коммуникации

Социологический анализ эффектов массовой коммуникации

Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

Во-первых, ужесточением законодательных норм. Во-вторых, экономическими

Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

Во-первых, ужесточением законодательных норм. Во-вторых, экономическими

Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

По данным Министерства печати, на 2012

Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

По данным Министерства печати, на 2012

На начало двенадцатого года средний житель России проводит в интернете около часа в день.

по мере того, как телевизор становится все в большей и большей степени голосом государства, люди приходят к телевизионным новостям не для того, чтобы узнать правду. Они, еще раз повторю, все меньше и меньше доверяют телевизору. Из этого, кстати, не следует, что они доверяют новостям в интернете.

Насколько можно судить по данным социологов, фокус доверия смещается, скорее, в сторону окружения в социальных сетях, то есть люди верят своим знакомым.

Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

Политическая – конец монополии на контент

Экономическая

Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

Политическая – конец монополии на контент

Экономическая

Социально - психологическая –распространение синдрома рассеянного внимания

Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

Кризис- «Вид захватывает первенство в ареале

Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

Кризис- «Вид захватывает первенство в ареале

«Все это — скорости, обилие информации, мир, казавшийся таким огромным и ставший таким маленьким,— привело человечество к гиперстрессу. (По прогнозам ВОЗ, к 2020 году психические расстройства станут вторым по распространенности заболеванием в мире.) И где-то в конце 50-х мир стал подавлять эти стрессы глобальным консюмеризмом. Девушка покупала себе платье, и сегодня вечером ей становилось легче. Мальчик покупал транзисторный приемник и с упоением слушал его до глубокой ночи. Люди увеличили объем предметов и услуг, которые снимали с них стресс »

В силу своей структуры медиа способны точнее и оперативнее других институтов акцептировать изменения в обществе, анализируя степень внимания к отдельным своим форматам. …Поэтому подсознательное, не артикулированное изменение интересов гораздо более важно, нежели то, что люди готовы проговаривать.

Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

На протяжении последних десятилетий XX века

Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

На протяжении последних десятилетий XX века

Голивуд для тинейджеров ТВ –сериалы

Причем главный герой-протагонист в самых успешных проектах десятилетия — это фрик. В какой бы социальной среде он ни находился. Доктор Хаус из одноименного сериала, доктор Лайтман из «Обмани меня», Хэнк Муди из «Калифорникейшн» или майор Глухарев из самого популярного российского сериала последних трех сезонов [«Глухарь»].

Аудитория растет но ее качество падает Если классическим каналам не удастся удержать значительную часть этой качественной аудитории, телевидение останется в зоне внимания не очень молодых, не очень образованных и не слишком обеспеченных людей — людей с очень ограниченным кругом интересов. Как удержать внимание такой аудитории, телевидение знает. Но оно еще не знает, как сегодня работать с молодой аудиторией, которая пока является лишь меньшей частью зрителей, но в будущем станет для телевидения наиболее важной.

Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

Классическое телевидение убьет не интернет, а

Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

Классическое телевидение убьет не интернет, а

Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

Новое телевидение не может рассчитывать на

Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

Новое телевидение не может рассчитывать на

Ничто, кроме литературы, кино и телевидения, не способно объяснить людям время, в котором они живут, дать коды поведения в той или иной ситуации, рассказывать об окружающем мире и сохранять баланс представлений о добре и зле. Так устроена психика homo sapiens.

Потребность молодой аудитории получать эти ролевые модели — острая. Даже острее, чем у старшей, уже обладающей этим опытом Но мы пытаемся рассказать ей о нашем времени миф на древнегреческом языке. Они просто .не могут нас понять. Мы должны освоить и выработать тот язык, посредством которого телевидение расскажет им свои классические истории о любви, дружбе, героях и подвигах, верности и предательстве, о том, из чего, собственно, состоит человеческая жизнь. Потому что никакой интернет не меняет сути человека. Он меняет суть восприятия, меняет язык, на котором до зрителя доходит история, но суть истории всегда остается прежней. Гаджеты приходят и уходят, человек остается. Во многом таким, каким был 10, 50 и 100 лет назад.

Огрублено, это был процесс трансляции новостей и осуществление функций контроля за

Огрублено, это был процесс трансляции новостей и осуществление функций контроля за

Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

длительной теоретической подготовкой, строгим этосом,

крепкими

Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

длительной теоретической подготовкой, строгим этосом,

крепкими

сильной групповой идентичностью.

Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

В современном контексте журналист сообщает информацию

Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

В современном контексте журналист сообщает информацию

Джон Хартли формулирует две гипотезы:

1) журналист становится редактором, «as the one who cuts through the crap» («тем, кто продирается сквозь мусор»)

2) публика, а не журналист, выстраивает повестку дня.

Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

Драматичность. Явления, обладающие внутренней драматичностью, имеют более

Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

Драматичность. Явления, обладающие внутренней драматичностью, имеют более

Новизна является необходимым и константным условием сохранения информации в повестке дня (иначе интерес к ней падает), что означает необходимость постоянного ее обновления за счет новых символов или событий.

Культурные предпочтения играют значительную роль: широко распространенные, они вызывают больший интерес и, следовательно, более конкурентоспособны.

Политические пристрастия владельцев СМИ или спонсоров, отраженные в информации, имеют более высокие шансы на успех. Соответственно проблематизация «неприятных» тем журналистами может блокироваться.

Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

Итак, что должен содержать этот продукт,

Интернет и медиа-глобализация в социологической перспективе

Итак, что должен содержать этот продукт,

Конструирование отличного в рамках знакомого. Конструирование нового, отличающегося от других, вопроса имеет важное значение, поскольку именно новое и необычное привлекает внимание аудитории, испытывающей скуку при упоминании уже привычного. При этом важно, чтобы новое не было абсолютно новым (непонятным): аудитория любит новизну, но страшится непонятного (вспомним теорию когнитивного диссонанса). «Совершенно новые утверждения могут быть безуспешными, если аудитория не владеет категориями, позволяющими понять их».

Выделение индивидуального компонента. Аудитории всегда интереснее информация о личностях, особенно широко известных, чем о социальных причинах явления.

Упор на широкую распространенность. В деятельности СМИ действует закон больших чисел: «чем больше число жертв, порождаемых тем или иным условием, тем вероятнее, что аудитория будет оценивать данное условие как социальную проблему». Подчеркивание масштаба и числа затронутых этим условием (все налогоплательщики, все граждане, все родители) важно потому, что формирует представление у аудитории о близости проблемы и потенциальной затронутое ею.

![Социологический анализ эффектов массовой коммуникации «[масс-медиа] переносят то, что люди наблюдают](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/467112/slide-69.jpg)

Живые участники круговорота веществ Выполнила: Хадж Диана ученица 3 класса «В» Динской МОУСОШ № 2 Руководитель

Живые участники круговорота веществ Выполнила: Хадж Диана ученица 3 класса «В» Динской МОУСОШ № 2 Руководитель  24мая День славянской культуры и письменности Учитель начальных классов МБОУ СОШ № 39 г. Дзержинска Нижегородской области Парфё

24мая День славянской культуры и письменности Учитель начальных классов МБОУ СОШ № 39 г. Дзержинска Нижегородской области Парфё Оценка молодежного потенциала области

Оценка молодежного потенциала области Взаимоотношения жителей г.Перми старше 16 лет. По теории И.Гофмана

Взаимоотношения жителей г.Перми старше 16 лет. По теории И.Гофмана Великие символы России

Великие символы России Презентация "Фитофтороз томатов" - скачать презентации по Экологии

Презентация "Фитофтороз томатов" - скачать презентации по Экологии ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В воспитательной СИСТЕМЕ

ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В воспитательной СИСТЕМЕ Проблемы гигиены труда в промышленном секторе

Проблемы гигиены труда в промышленном секторе Московская область Серпуховского района МОУ « Оболенская средняя общеобразовательная школа» П Р О Е К Т

Московская область Серпуховского района МОУ « Оболенская средняя общеобразовательная школа» П Р О Е К Т Центр социальной помощи семье и детям Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Центр социальной помощи семье и детям Кронштадтского района Санкт-Петербурга Правила поведения в кабинете информатики

Правила поведения в кабинете информатики Кадровое обеспечение культурно-досуговой деятельности в дополнительном образовании

Кадровое обеспечение культурно-досуговой деятельности в дополнительном образовании Лекция № 33 Государственное устройство Российской Федерации

Лекция № 33 Государственное устройство Российской Федерации Субкультура хиппи

Субкультура хиппи Презентация на тему Конфликты и пути их разрешения

Презентация на тему Конфликты и пути их разрешения  Концертная программа для пожилых людей Для Вас!

Концертная программа для пожилых людей Для Вас! Выполнил(а) Выполнил(а) ученик (ца) 11 А класса МБОУ СОШ № 203 ХЭЦ

Выполнил(а) Выполнил(а) ученик (ца) 11 А класса МБОУ СОШ № 203 ХЭЦ Индустриальное общество : новые проблемы и новые ценности Д/З:§ 3, читать, вопросы 1,2,7, пересказ

Индустриальное общество : новые проблемы и новые ценности Д/З:§ 3, читать, вопросы 1,2,7, пересказ Родительское собрание в 9-х классах «Готовим детей к ЕГЭ» ГОУ д/с №181, г. Москва, СВАО

Родительское собрание в 9-х классах «Готовим детей к ЕГЭ» ГОУ д/с №181, г. Москва, СВАО  Государственный бюджет

Государственный бюджет Магнитные плакаты По математике По окружающему миру

Магнитные плакаты По математике По окружающему миру Взаимосвязи народов в современном мире.

Взаимосвязи народов в современном мире. Презентация на тему "Традиции русского и английского чаепития" скачать

Презентация на тему "Традиции русского и английского чаепития" скачать  Мебель Мебель - это передвижные или встроенные изделия для оборудования жилых и общественных помещений, садово-парковых и других

Мебель Мебель - это передвижные или встроенные изделия для оборудования жилых и общественных помещений, садово-парковых и других  Презентация к уроку окружающего мира по теме«Земля-кормилица» 4 класс Разработала учитель начальных классов ГБОУ СОШ №1040 Куди

Презентация к уроку окружающего мира по теме«Земля-кормилица» 4 класс Разработала учитель начальных классов ГБОУ СОШ №1040 Куди Социальная среда и здоровье человека

Социальная среда и здоровье человека Использование новых технологий, форм и методов оптимизации учебно-воспитательного процесса. «Кто владеет информацией , тот владе

Использование новых технологий, форм и методов оптимизации учебно-воспитательного процесса. «Кто владеет информацией , тот владе Семейный фотоальбом

Семейный фотоальбом