Содержание

- 2. СОЦИОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ КАК ОБЛАСТЬ СОЦИОЛОГИИ

- 3. Предмет социологии Прежде чем говорить о социологии журналистики, необходимо вспомнить, что такое социология. Это понятие изучается

- 4. Родоначальник социологии, или «позитивной философии», французский исследователь Огюст Конт в своем главном труде «Курс положительной философии»

- 5. Он считал, что существуют три стадии развития мысли, идей, познания: теологическое состояние, когда господствуют сверхчувственные представления,

- 6. О. Конту также принадлежат два термина для описания структуры и развития общества, которые используются до сих

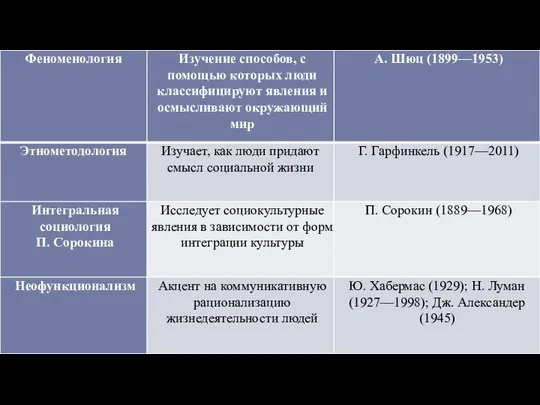

- 7. С самого зарождения социологии велись споры о характере этой науки, ее предмете и методе. Появились различные

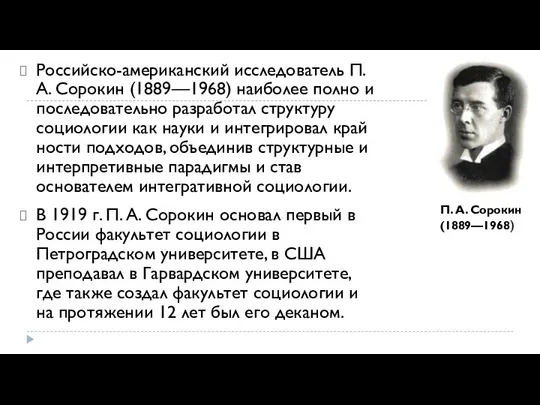

- 11. Российско-американский исследователь П. А. Сорокин (1889—1968) наиболее полно и последовательно разработал структуру социологии как науки и

- 12. Социология, по П. А. Сорокину, изучает специфические социальные явления, которые обладают «внешним бытием» и непосредственно наблюдаемы.

- 13. П. А. Сорокин называл три основных раздела теоретической социологии: социальная аналитика (социальная анатомия и морфология); социальная

- 14. Позднее ученый несколько расширил структуру социологии и выделял следующие компоненты: Общее учение об обществе: определение общества;

- 15. Социальная генетика: учение о происхождении и развитии общества; учение о происхождении и развитии институтов общества (хозяйства,

- 16. Слово «социология» произошло от французского sociologie, которое в свою очередь восходит к латинскому societos, что означает

- 17. Социология — наука об обществе как целостной системе и об отдельных социальных институтах, процессах и группах,

- 18. Социология — наука о становлении, развитии, изменениях и преобразованиях, о функционировании социальных общностей и форм их

- 19. Если попытаться вычленить нечто общее в этих определениях, то получится, что основной предмет исследования — это:

- 20. Большое значение для определения социологии, особенно если говорить об эмпирической социологии, имеют методы исследования. Речь идет

- 21. Таким образом, мы можем говорить о предмете социологии и методе изучения предмета. Думается, что наиболее отвечает

- 22. Социология — наука о функционировании общества и социальных общностей, социальных процессах и отношениях, социальных ситуациях, которая

- 23. Предмет социологии журналистики Социология журналистики относится к отраслевой социологии. Социология делится по сфере изучения на множество

- 24. Социология коммуникации, по определению В. П. Конецкой, — это специальная отрасль социологии, изучающая функциональные особенности общения

- 25. Социологическое направление в коммуникативистике привлекает ученых разных профессий: историков, политологов, экономистов, антропологов, психологов, филологов, объединенных интересом

- 26. Социология коммуникации изучает социальную коммуникацию, как межличностную, так и массовую (включая средства связи, СМИ, рекламу, Интернет

- 27. Социология массовой коммуникации наиболее близка к социологии журналистики, хотя не вполне совпадает с нею: с одной

- 28. Итак, социология журналистики — это отрасль социологии, изучающая закономерности и особенности функционирования СМИ в обществе во

- 32. Таким образом, социологическими методами изучаются следующие параметры журналистики (предмет социологии журналистики). Субъекты функционирования СМИ в обществе,

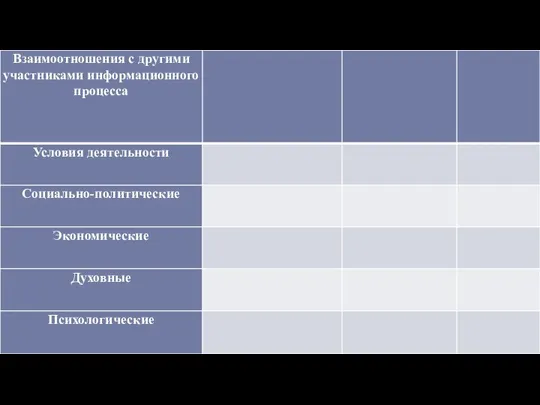

- 33. Взаимоотношения с другими участниками информационного процесса: с властями; другими социальными институтами, партиями и общественными движениями, структурами

- 34. Основные функции социологии журналистики, как и общей социологии: теоретико-познавательная; описательно-информационная; контрольно-предупредительная; регулирующая; культурологическая; прогностическая.

- 35. Социология журналистики в ряду наук о журналистике Круг наук, которые изучают журналистику, весьма широк. Помимо социологии

- 36. Некоторые исследователи считают социологию журналистики сугубо теоретической наукой, хотя это вряд ли правомерно, ибо в ней

- 37. Вопросы для обсуждения Каковы характерные особенности социологии как науки? Охарактеризуйте предмет социологии журналистики. Зачем будущему журналисту

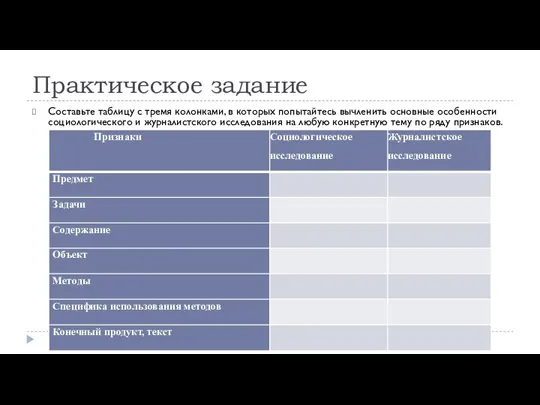

- 38. Практическое задание Составьте таблицу с тремя колонками, в которых попытайтесь вычленить основные особенности социологического и журналистского

- 39. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ СМИ

- 40. Информационное общество и журналистика В последние десятилетия активно разрабатываются теории постиндустриального общества, которое тесно связывается с

- 41. 1. Традиционное общество — аграрное, с примитивным сельскохозяйственным производством, иерархической социальной структурой, властью, сосредоточенной в руках

- 42. 3. Стадия «сдвига» (take off) – период промышленной революции, ведущий к повышению доли накопления капитала, быстрому

- 43. Все эти идеи легли в основу концепции постиндустриального общества, в которой выделяются три этапа и три

- 44. Исследователи утверждают, что особенности информационного общества связаны с той ролью, какую играет информация в обществе, с

- 45. Ученые считают, что информационное общество — это следующая ступень развития человечества, на котором доминирующим объектом производства

- 46. Определяя черты будущего информационного общества, А. Д. Урсул выделяет несколько его особенностей. Информационное общество овладеет информационными

- 47. Будет создана инфосфера в глобальных, космических масштабах, автоматизированные информационные технологии будут основаны на компьютерных системах с

- 48. Информация охватит все сферы социальной деятельности. Общество имеет возможность гарантировать свободный доступ каждого человека к информационным

- 49. Одним из самых популярных современных исследователей в области информационного общества, или информационной эпохи, является профессор Калифорнийского

- 50. М. Кастельс связывает развитие цивилизации с возникновением новой универсальной социальной структуры и нового способа развития —

- 51. К основным условиям становления информационного общества можно отнести следующие: степень развитости цивилизации, ее информационной зрелости; увеличивающаяся

- 52. Такая цивилизационная потребность современного этапа развития дополняется: условиями экономической и технологической развитости, созданием крупных информационных ресурсов,

- 53. Основными характеристиками информационного общества можно считать: формирование единого мирового информационного пространства и углубление процессов информационной и

- 54. преобладание в числе продуктов социальной деятельности производства и распространения информации, создание и интенсивный рост информационного рынка,

- 55. Позитивные эффекты информационного влияния связаны: с масштабным воздействием на изменение культуры производства, бизнеса, организации работы, обучения,

- 56. Наряду с положительными весьма реальны и негативные эффекты: возможность манипулирования массовым сознанием и общественным мнением; опасность

- 57. возможность контроля над личностью со стороны государства либо криминальных структур, уязвимость конфиденциальной информации, опасность посягательства на

- 58. Теории информационного общества связываются сегодня прежде всего с технологическими прорывами и глобальными сетями, информационными супермагистралями. Однако

- 59. Это тип общества, в котором информация снова становится суперзначимой, возвращающейся к своим исходным сущностным ценностным смыслам,

- 60. Однако существует экстраординарный разрыв между нашей технологической переразвитостью и нашей социальной недоразвитостью. Наши экономика, общество и

- 61. В связи с проанализированными теориями информационного общества важно определить роль журналистики в эпоху глобальной информации. Она

- 62. Журналистика глобального информационного общества, эпохи Интернета становится общепланетарной, не имеющей пространственных и временных границ. Назовем несколько

- 63. виртуальность, или виртуализация, т.е. переход от закрепленных, отпечатанных форм к виртуальным теле-, аудио-, сетевым фантомным формам

- 64. информационная вторичность, поскольку интернет-источники все чаще вытесняют непосредственное знакомство с объектом, наблюдение ситуации собственными глазами, общение

- 65. с одной стороны, усиление возможности манипулирования общественным мнением, укрепления информационной власти и давления на аудиторию при

- 66. все большая толерантность, терпимость к любым мнениям, циркулирующим в глобальных сетях, в связи с влиянием разнополюсных

- 67. Основные теории прессы и массовой коммуникации Широко известная классическая работа Фреда С. Сиберта, Уилбура Шрамма и

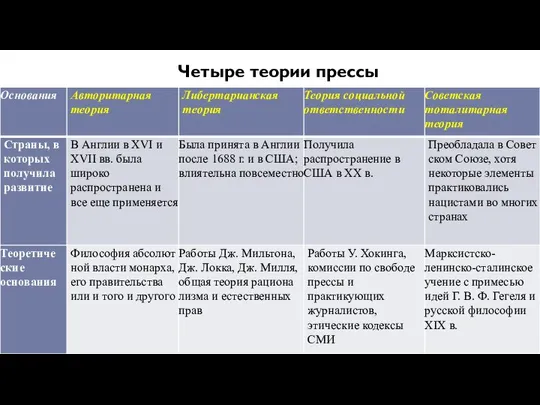

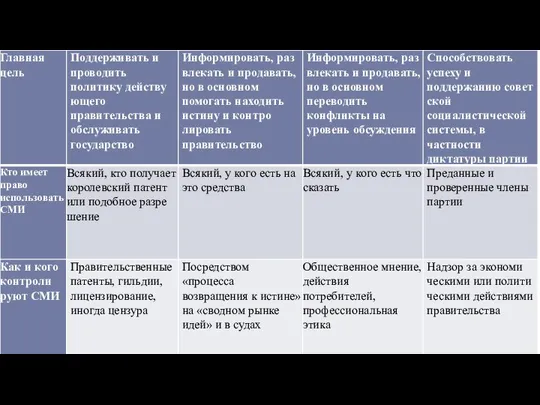

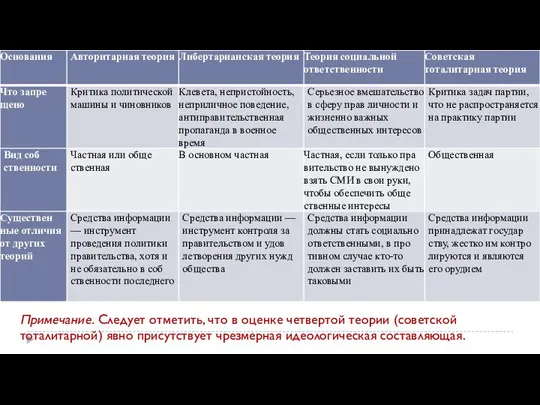

- 68. Четыре теории прессы

- 70. Примечание. Следует отметить, что в оценке четвертой теории (советской тоталитарной) явно присутствует чрезмерная идеологическая составляющая.

- 71. Сейчас весьма популярна теория социальной ответственности (Social responsibility theory), поскольку все более осознается значительная роль СМИ

- 77. Для создания перечисленных теорий многое сделали родоначальники исследований массовой информации, массовой коммуникации. Следует напомнить имена ученых,

- 78. Харольд Амамс Иннис (1894—1952) — канадский ученый, основатель Торонтской школы коммуникативных исследований. Основная работа «Империя и

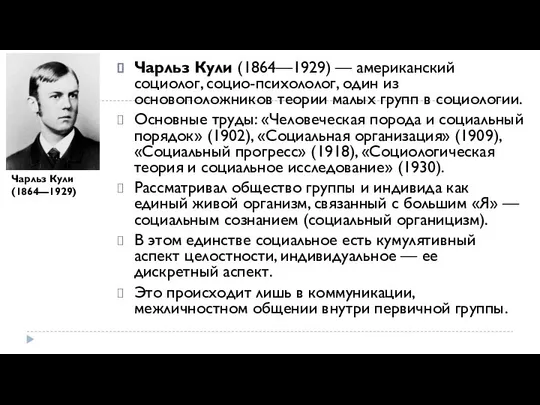

- 79. Чарльз Кули (1864—1929) — американский социолог, социо-психололог, один из основоположников теории малых групп в социологии. Основные

- 80. Выявил следующие особенности СМИ: выразительность (способность охватить максимально широкий круг людей и переживаний); устойчивость записи (победа

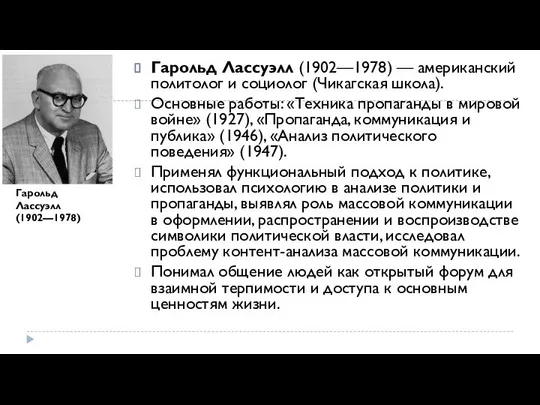

- 81. Гарольд Лассуэлл (1902—1978) — американский политолог и социолог (Чикагская школа). Основные работы: «Техника пропаганды в мировой

- 82. Пол Лазарсфельд (1901 — 1976) — американский социолог-позитивист. Основные работы: «Этапы социальной психологии в мировой войне»

- 83. Герберт Маршалл Маклюэн (1911 — 1980) — канадский социолог и культуролог, публицист. Основные работы: «Галактика Гутенберга:

- 84. Из современных зарубежных исследователей в первую очередь следует упомянуть немецкого социального философа Юргена Хабермаса, представителя Франкфуртской

- 85. Широко известна многократно переизданная работа Дениса МакКуэйла «Теория массовой коммуникации». В 2013 г. в г. Москве

- 86. Среди российских исследователей следует прежде всего назвать Бориса Андреевича Грушина (1929—2007), который организовал Институт изучения общественного

- 87. Труды Б. А. Грушина — настольные книги социологов и исследователей в области журналистики: «Мнение о мире

- 88. Очень глубокую интерпретацию социологической информации о динамике и особенностях общественного мнения в постперестроечной России можно найти

- 89. Борис Максимович Фирсов — родоначальник социологии телевидения в нашей стране. Его работы «Телевидение глазами социолога» (1972),

- 90. Студенты факультетов журналистики хорошо знакомы с трудами по теории журналистики и социологии Евгения Павловича Прохорова (1931—2011),

- 91. Функционирование СМИ в обществе Журналистика — это социальная оперативная информационная система, в целом адекватная политической, экономической

- 92. Для того чтобы яснее понять характеристики социологичности журналистики, необходимо рассмотреть ее функционирование в обществе как динамический

- 93. Схему функционирования СМИ, или средств массовой коммуникации (далее — СМК), в обществе пытались представить многие теоретики

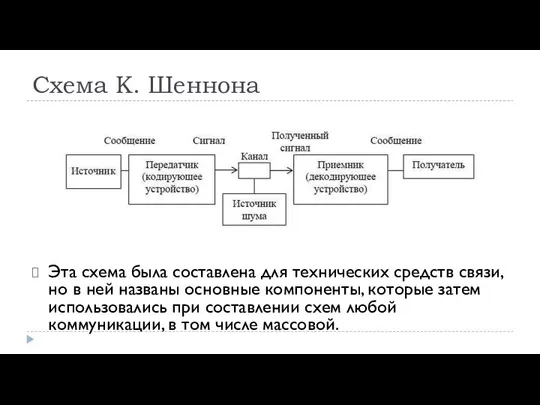

- 94. Схема К. Шеннона Эта схема была составлена для технических средств связи, но в ней названы основные

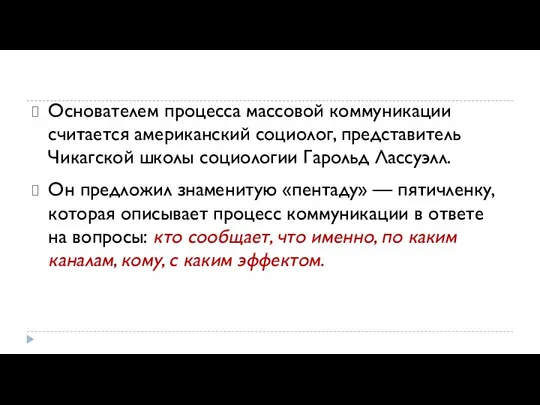

- 95. Основателем процесса массовой коммуникации считается американский социолог, представитель Чикагской школы социологии Гарольд Лассуэлл. Он предложил знаменитую

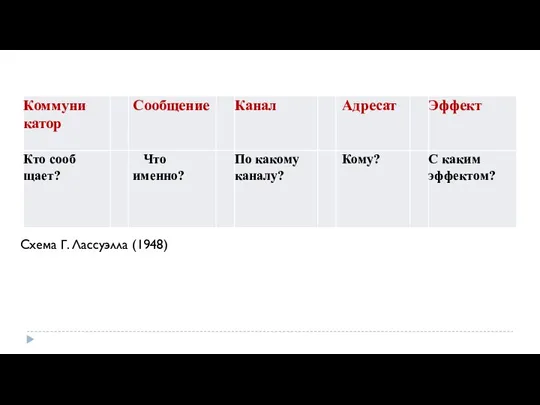

- 96. Схема Г. Лассуэлла (1948)

- 97. Схема Г. Лассуэлла показывала только одностороннее движение информации. Ее критиковали за то, что она была связана

- 98. Схема Г. Лассуэлла (1968)

- 99. Хотя в этой формулировке появились намерения коммуникатора, его стратегия и условия коммуникации, в ней осталась та

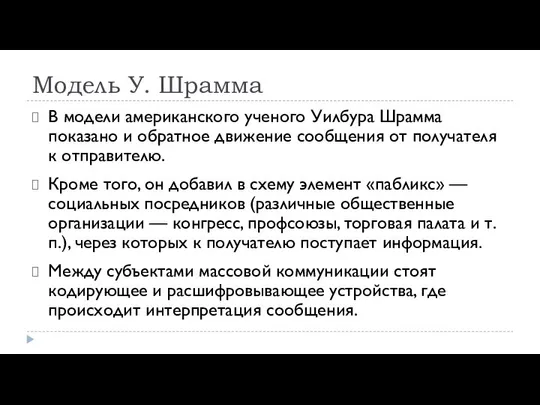

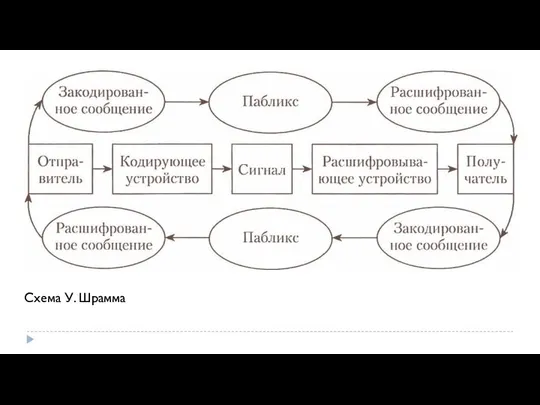

- 100. Модель У. Шрамма В модели американского ученого Уилбура Шрамма показано и обратное движение сообщения от получателя

- 101. Схема У. Шрамма

- 102. При обмене сообщениями «источник» и «получатель» поочередно меняются ролями, в результате чего коммуникация превращается в диалог.

- 103. Джон и Матильда Райли дополнили существующие схемы социальными связями, включив в них влияющие на коммуникатора (К)

- 104. Схема Д. и М. Райли

- 105. Модель основана на социологическом подходе к изучению массовой коммуникации, ориентированном на проведение анализа процессов, происходящих в

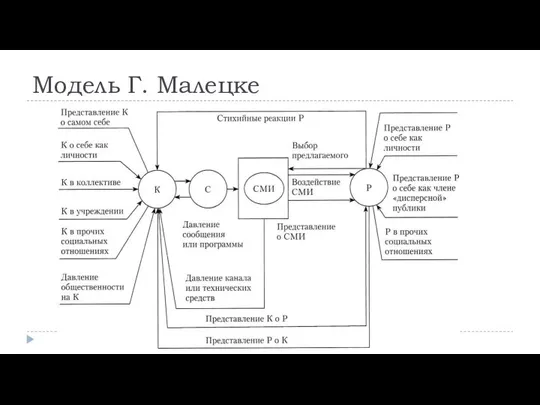

- 106. Герхард Малецке расшифровал структуру первичных групп: коммуникатор в коллективе, коммуникатор в учреждении, коммуникатор в прочих социальных

- 107. Модель Г. Малецке

- 108. Г. Малецке рассматривает «схему полей массовой коммуникации», в которой сводятся воедино многие социально-психологические факторы. В основе

- 109. Модель М. Де Флёра В коммуникативном процессе первоначальная идея («значение») трансформируется в «сообщение», которое отправитель затем

- 110. Модель М. де Флёра

- 111. Обратная связь дает коммуникатору возможность лучше приспособить свое сообщение к коммуникационному каналу для повышения эффективности передачи

- 112. В отечественной социологии начиная с 1960-х гг., когда возродилась социология журналистики, активно разрабатывались схемы функционирования СМК

- 113. Ключевым в понимании сущности журналистики в качестве социального института является понятие о том, что общество как

- 114. В то же время пусковым механизмом для журналистики могут быть и субъективированные потребности, т.е. интересы, в

- 115. Потребность обычно определяется как объективная нужда или недостаток в чем-либо, необходимом для поддержания жизнедеятельности личности, социальной

- 116. Осознание этих потребностей людьми, социальными группами может выступать в роли интересов. Интерес (от лат. interest —

- 117. Вернемся к описанию процесса функционирования СМИ в обществе, хорошо осознав, что потребность — это объективная необходимость,

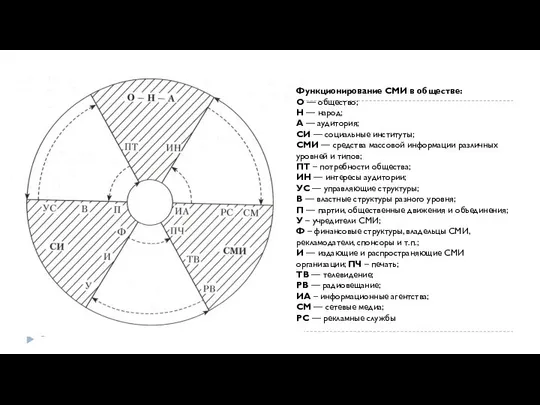

- 118. Функционирование СМИ в обществе: О — общество; Н — народ; А — аудитория; СИ — социальные

- 119. В соответствии с ними либо на основе своих собственных программ журналисты передают информацию аудитории. Однако при

- 120. Изменения, произведенные в сознании и поведении, в жизни общества журналистикой, естественно, влияют на социальные потребности, и,

- 121. Схематически это можно отразить так: «потребности общества как объективная необходимость в его оптимальном развитии — институты

- 122. Второе направление функционирования СМИ можно назвать аудиторным, или направлением аудиторных интересов. Оно рождено аудиторными интересами, которые

- 123. Обычно коммерческая выгода СМИ состоит в том, чтобы эксплуатировать те интересы, главным образом физиологического и рекреативного

- 124. При этом нередко педалируются самые низменные, физиологические интересы аудитории, сознательно игнорируются высшие познавательные, развивающие, социализирующие личность,

- 125. Схема функционирования СМИ в аудиторном направлении такова: «интересы аудитории — журналисты — институты власти, различные политические,

- 126. Следует также отметить, что некоторые связи могут редуцироваться. Например, если СМИ сами выступают в роли владельцев

- 127. Гармоническое сочетание общественного (потребностного) и аудиторного (связанного только с интересами) направлений с преобладанием первого по принципу

- 128. В результате анализа социологического подхода к процессу функционирования СМИ в обществе можно сделать следующие выводы. Процесс

- 129. В этом движении, поскольку его можно назвать целостным, непрерывным, разные социальные субъекты могут оказываться в разных

- 130. Целостный, динамический современный подход позволяет осознать этот процесс не просто как линейно-динамический, но как круговой, точнее

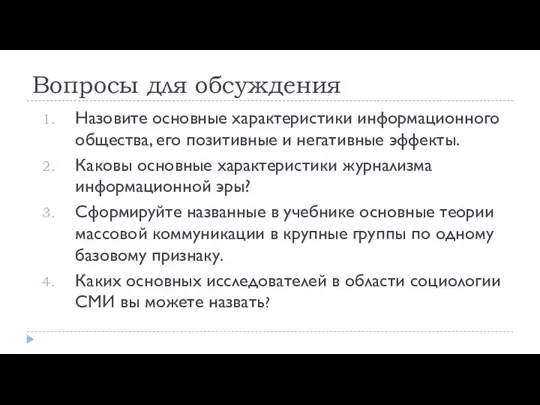

- 131. Вопросы для обсуждения Назовите основные характеристики информационного общества, его позитивные и негативные эффекты. Каковы основные характеристики

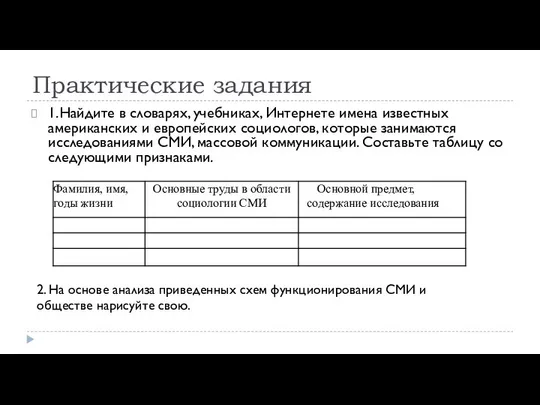

- 132. Практические задания 1.Найдите в словарях, учебниках, Интернете имена известных американских и европейских социологов, которые занимаются исследованиями

- 134. Скачать презентацию

Колокола Хацуни и Хатыни

Колокола Хацуни и Хатыни Теория социальной мобильности Д. Голдторпа

Теория социальной мобильности Д. Голдторпа «Священный лик Богоматери»

«Священный лик Богоматери» Ценностные ориентации молодой многодетной семьи

Ценностные ориентации молодой многодетной семьи В Арктике. Растительный и животный мир Арктики.

В Арктике. Растительный и животный мир Арктики.  Тема урока: «Зачем люди общаются»

Тема урока: «Зачем люди общаются» Разнообразие животных - презентация к уроку Окружающий мир

Разнообразие животных - презентация к уроку Окружающий мир ГОУ ВПО « Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова» Презентация на тему: «Личность в психоаналитической конце

ГОУ ВПО « Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова» Презентация на тему: «Личность в психоаналитической конце МБОУ «Благодарновская СОШ» Презентация по ОРКСЭ модуль «Основы светской этики». Тема: Всюду добрые люди вокруг... составил: учен

МБОУ «Благодарновская СОШ» Презентация по ОРКСЭ модуль «Основы светской этики». Тема: Всюду добрые люди вокруг... составил: учен Как работает организм человека Окружающий мир «Школа 2100» 4 класс

Как работает организм человека Окружающий мир «Школа 2100» 4 класс Презентация на тему "Владимир Вольфович Жириновский" скачать

Презентация на тему "Владимир Вольфович Жириновский" скачать  Нации и межнациональные отношения

Нации и межнациональные отношения Социальная сфера Донецкой области

Социальная сфера Донецкой области Что происходит с молодым поколением? (разговор о неформальных объединениях современной молодежи)

Что происходит с молодым поколением? (разговор о неформальных объединениях современной молодежи) Пути повышения профессионального мастерства учителя в свете современных требований развития образования Портфолио как инструм

Пути повышения профессионального мастерства учителя в свете современных требований развития образования Портфолио как инструм Биологическое окультуривание почвы на учебно-опытном участке МОУ «Баженовская основная школа»

Биологическое окультуривание почвы на учебно-опытном участке МОУ «Баженовская основная школа» Этикет делового общения

Этикет делового общения Социальная экология М.Х. Шрага, доктор медицинских наук, профессор кафедры социальной работы Поморского государственного универс

Социальная экология М.Х. Шрага, доктор медицинских наук, профессор кафедры социальной работы Поморского государственного универс Презентация на тему "Своя игра по КРФ" скачать бесплатно

Презентация на тему "Своя игра по КРФ" скачать бесплатно Презентация на тему Птицы леса

Презентация на тему Птицы леса  Жеке әлеуметтік жұмыстағы құндылықтар мен принциптері

Жеке әлеуметтік жұмыстағы құндылықтар мен принциптері Презентация на тему "Муниципальное общеобразовательное учреждение "Зарубинская средняя общеобразовательная школа"" ск

Презентация на тему "Муниципальное общеобразовательное учреждение "Зарубинская средняя общеобразовательная школа"" ск ЛЕСНЫЕ ЖИТЕЛИ

ЛЕСНЫЕ ЖИТЕЛИ  Презентация на тему "Притчи" скачать

Презентация на тему "Притчи" скачать  «Потребление» Обществознание 8 класс № 23 Автор: Е.Г.Ритунская

«Потребление» Обществознание 8 класс № 23 Автор: Е.Г.Ритунская  Качество жизни населения в различных регионах и стран мира

Качество жизни населения в различных регионах и стран мира Исследовательская работа на тему: «ОТ ЧИСТОГО ИСТОКА В ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО…» Выполнила ученица 4 класса МОУ «Да

Исследовательская работа на тему: «ОТ ЧИСТОГО ИСТОКА В ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО…» Выполнила ученица 4 класса МОУ «Да Районная краеведческая конференция школьников «Моя малая Родина – Киржач» ИСТОРИЯ БАРСОВСКОЙ ШКОЛЫ – СТРАНИЧКА ИСТОРИИ МО

Районная краеведческая конференция школьников «Моя малая Родина – Киржач» ИСТОРИЯ БАРСОВСКОЙ ШКОЛЫ – СТРАНИЧКА ИСТОРИИ МО