Содержание

- 5. Устройства отображения информации Кобзарь Владимир Анатольевич, кандидат физико-математических наук, доцент. Область научных интересов: распространение радиоволн декаметрового

- 6. Литература

- 7. Введение. Тема 1. Основы телевидения и телевизионные системы Лекция 1. (2 часа) Изучаемые вопросы: Введение В.1

- 8. В.1. Цели и задачи, содержание дисциплины «Устройства отображения информации» Изучить основы телевидения и авиационные телевизионные устройства

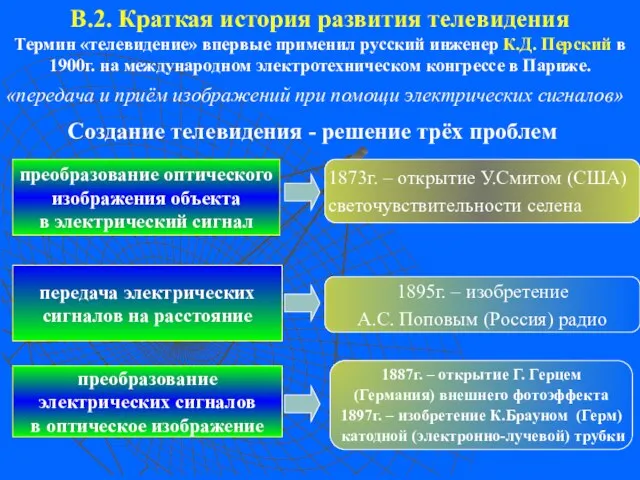

- 9. В.2. Краткая история развития телевидения Термин «телевидение» впервые применил русский инженер К.Д. Перский в 1900г. на

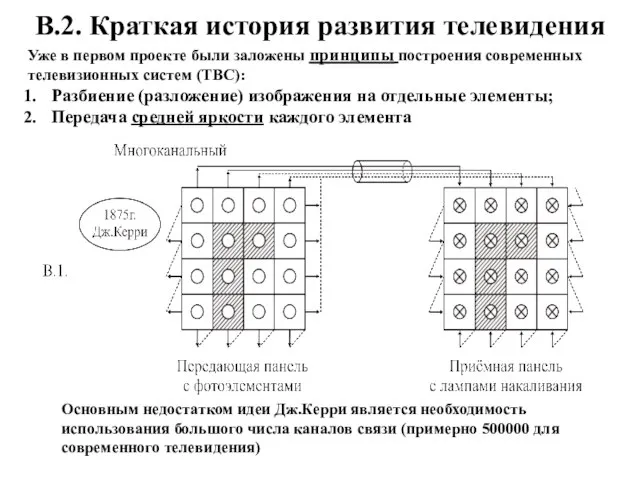

- 10. В.2. Краткая история развития телевидения Уже в первом проекте были заложены принципы построения современных телевизионных систем

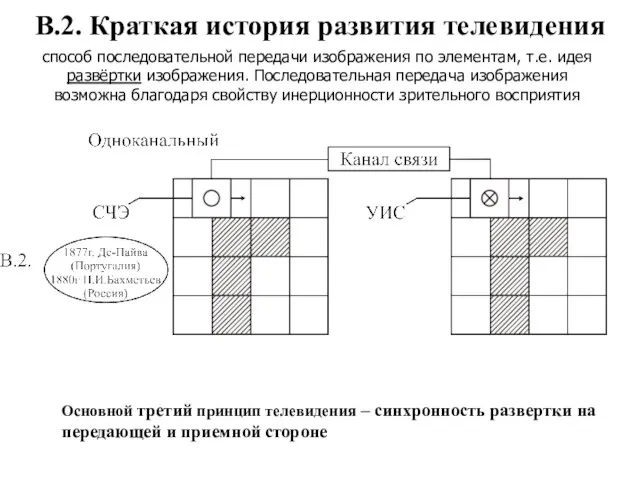

- 11. В.2. Краткая история развития телевидения способ последовательной передачи изображения по элементам, т.е. идея развёртки изображения. Последовательная

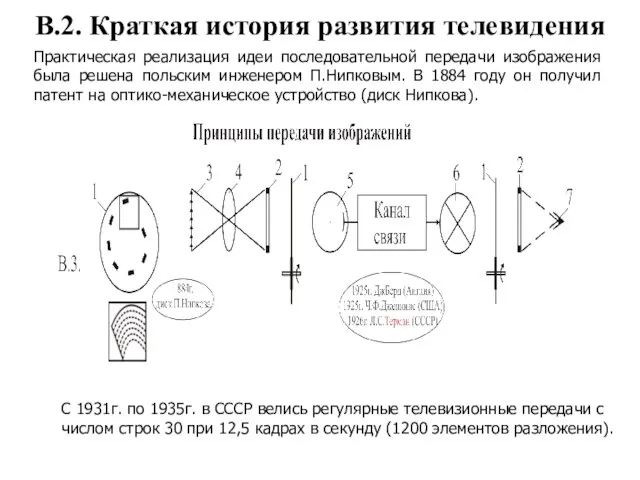

- 12. В.2. Краткая история развития телевидения Практическая реализация идеи последовательной передачи изображения была решена польским инженером П.Нипковым.

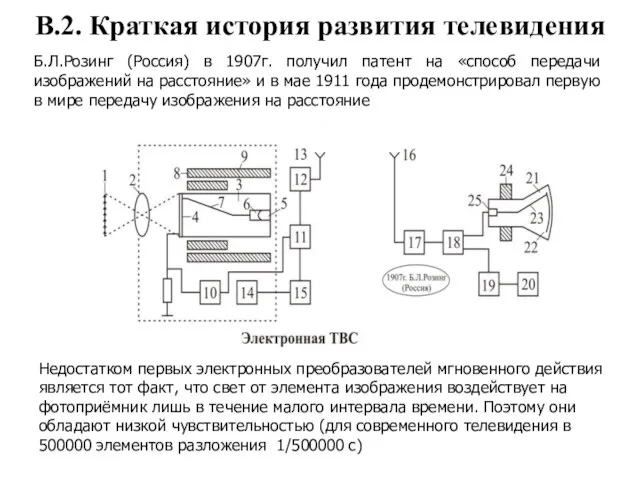

- 13. В.2. Краткая история развития телевидения Б.Л.Розинг (Россия) в 1907г. получил патент на «способ передачи изображений на

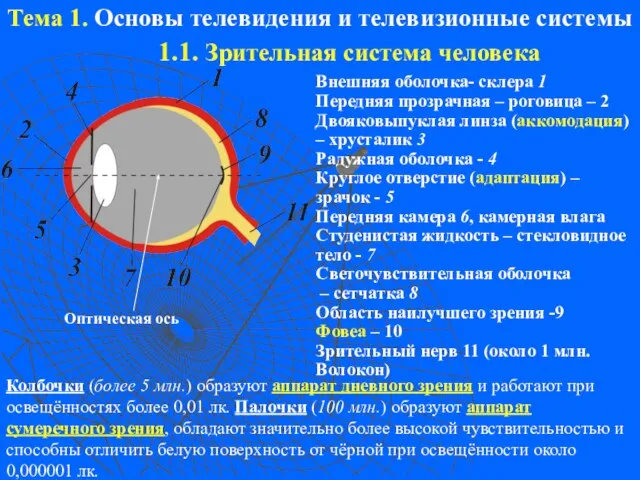

- 14. Тема 1. Основы телевидения и телевизионные системы 1.1. Зрительная система человека Внешняя оболочка- склера 1 Передняя

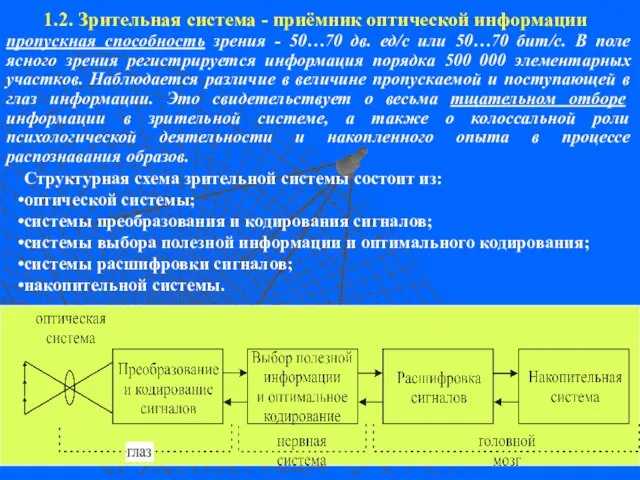

- 15. 1.2. Зрительная система - приёмник оптической информации Структурная схема зрительной системы состоит из: оптической системы; системы

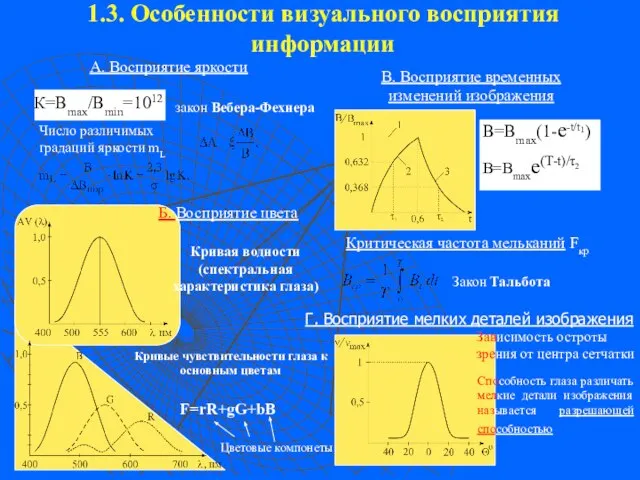

- 16. 1.3. Особенности визуального восприятия информации закон Вебера-Фехнера Б. Восприятие цвета Кривая водности (спектральная характеристика глаза) Кривые

- 17. Д. Восприятие пространства [1]c.45-46 При монокулярном зрении объём оценивается через степень напряжённости мышц, управляющих поворотом глаз,

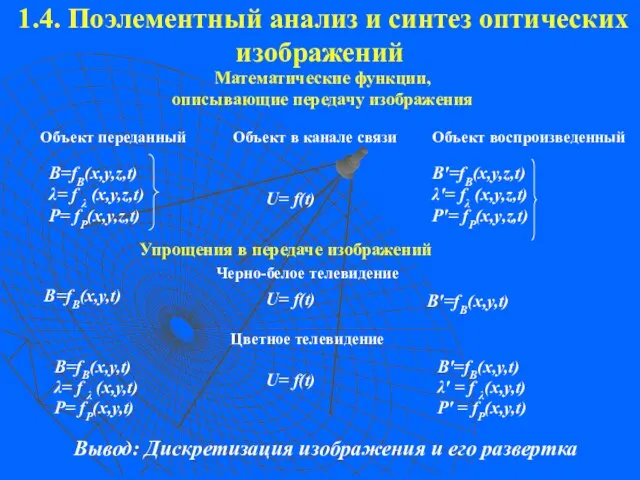

- 18. 1.4. Поэлементный анализ и синтез оптических изображений Вывод: Дискретизация изображения и его развертка Объект переданный Математические

- 20. Скачать презентацию

![Д. Восприятие пространства [1]c.45-46 При монокулярном зрении объём оценивается через степень](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/534284/slide-16.jpg)

Диагностика и реабилитация нарушений функции ходьбы и равновесия при синдроме центрального гемипареза в восстановительном периоде инсул

Диагностика и реабилитация нарушений функции ходьбы и равновесия при синдроме центрального гемипареза в восстановительном периоде инсул Основные понятия надежности аппаратного обеспечения автоматизированных систем

Основные понятия надежности аппаратного обеспечения автоматизированных систем Искусство Древней Индии. Буддизм

Искусство Древней Индии. Буддизм Космические коммунисты.1 этап

Космические коммунисты.1 этап Электрический двигатель постоянного тока

Электрический двигатель постоянного тока Язык блок - схем

Язык блок - схем Проблема утилизации нефтесодержащих отходов

Проблема утилизации нефтесодержащих отходов Основы автотранспортной отрасли

Основы автотранспортной отрасли Обустройка бани

Обустройка бани Виды роботов

Виды роботов ООО Ресурс

ООО Ресурс da1429c7

da1429c7 Пасха

Пасха Мультиметр М830. Құрылымдық сұлба

Мультиметр М830. Құрылымдық сұлба Достопримечательности Таврово

Достопримечательности Таврово Кризисные состояния у детей и подростков

Кризисные состояния у детей и подростков Городской азотный экомобиль

Городской азотный экомобиль Виды рекламы и её влияние на дошкольников

Виды рекламы и её влияние на дошкольников Триумф аматоров.10кл - Презентация к уроку

Триумф аматоров.10кл - Презентация к уроку Школа

Школа Younicorn workshop 01

Younicorn workshop 01 20180304_urok_6_kl

20180304_urok_6_kl Схема проезда на ЦТ Климовск

Схема проезда на ЦТ Климовск 20141007_starukha_izergil

20141007_starukha_izergil Знакомство с составными задачами

Знакомство с составными задачами Gerasimov_Evgeniy_Android

Gerasimov_Evgeniy_Android Брифинг

Брифинг Разработка мероприятий по цифровизации распределительных сетей сельскохозяйственного назначения

Разработка мероприятий по цифровизации распределительных сетей сельскохозяйственного назначения