Содержание

- 2. Противоэрозионные приемы обработки почвы, увеличивающие ее водопроницаемость и просачивание воды в почву.

- 3. Вспашку поперек направления склона проводят на полях с уклоном до 3° при прямоугольной конфигурации территории.

- 4. Вспашку поперек направления склона проводят на полях с уклоном до 3° при прямоугольной конфигурации территории.

- 5. Вспашка плугами с почвоуглубителями, с вырезными и безотвальными корпусами наиболее эффективна на средне- и сильносмытых почвах

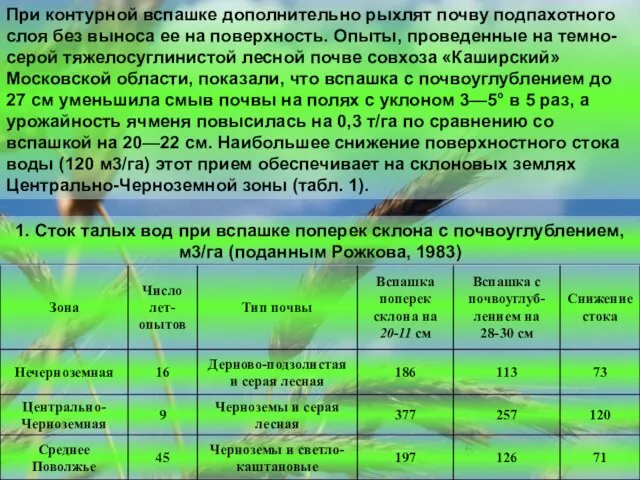

- 6. При контурной вспашке дополнительно рыхлят почву подпахотного слоя без выноса ее на поверхность. Опыты, проведенные на

- 7. Безотвальное рыхление на глубину 28—32 см проводят под озимые и яровые зерновые культуры в чистых и

- 8. Щелевание и кротование как специальные приемы обработки проводят для регулирования поверхностного стока воды на склоновых землях

- 9. Противоэрозионные приемы обработки почвы, создающие на ее поверхности определенный микрорельеф

- 10. Ступенчатая разноглубинная вспашка, разработанная НИИСХ ЦЧП им. В. В. Докучаева, — это обработка, обеспечивающая ступенчатый профиль

- 11. Гребнистая вспашка — это вспашка с образованием гребней на поверхности поля с уклоном 3—5°. Выполняют ее

- 12. Комбинированная вспашка, разработанная в Воронежском СХИ, эффективна на полях с уклоном до 5—6°. Для ее выполнения

- 13. Прерывистое бороздование — эффективный противоэрозионный прием обработки, обеспечивающий нарезку борозд на поверхности поля с уклоном 5—8°.

- 14. Лункование зяби — агротехнический прием, применяемый для поделки замкнутых лунок на полях с уклоном 4—6°. Выполняется

- 15. Особенности обработки почв, подверженных ветровой эррозии

- 16. Сеялка-культиватор СЗС-2,1: а — общий вид; б — рабочие органы: 1 — рама; 2— прицепное устройство;

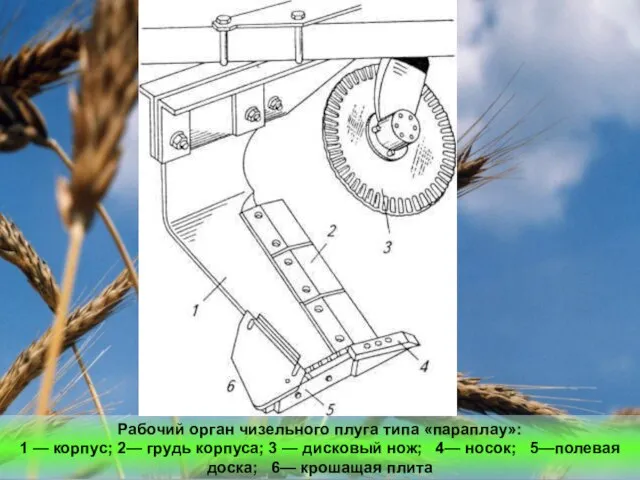

- 17. Рабочий орган чизельного плуга типа «параплау»: 1 — корпус; 2— грудь корпуса; 3 — дисковый нож;

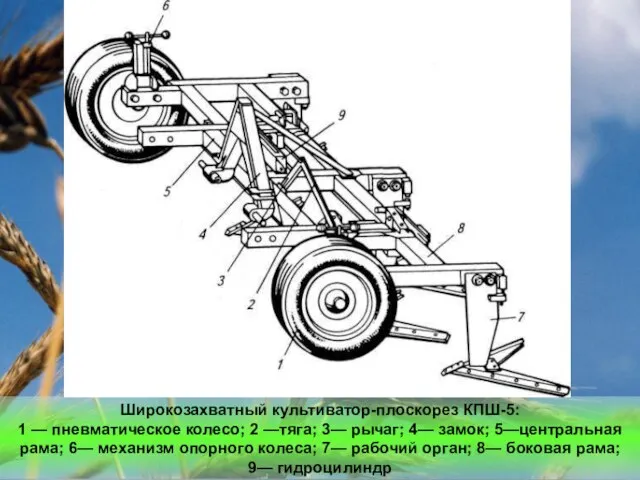

- 18. Широкозахватный культиватор-плоскорез КПШ-5: 1 — пневматическое колесо; 2 —тяга; 3— рычаг; 4— замок; 5—центральная рама; 6—

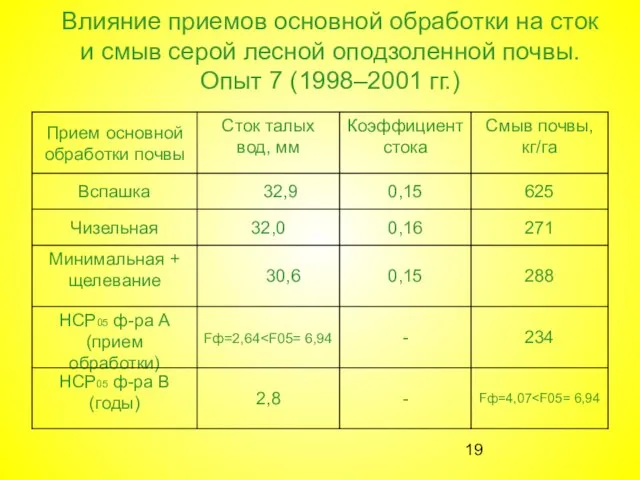

- 19. Влияние приемов основной обработки на сток и смыв серой лесной оподзоленной почвы. Опыт 7 (1998–2001 гг.)

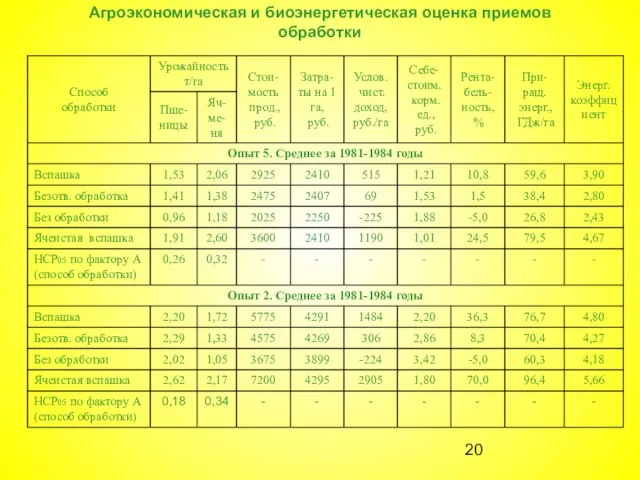

- 20. Агроэкономическая и биоэнергетическая оценка приемов обработки

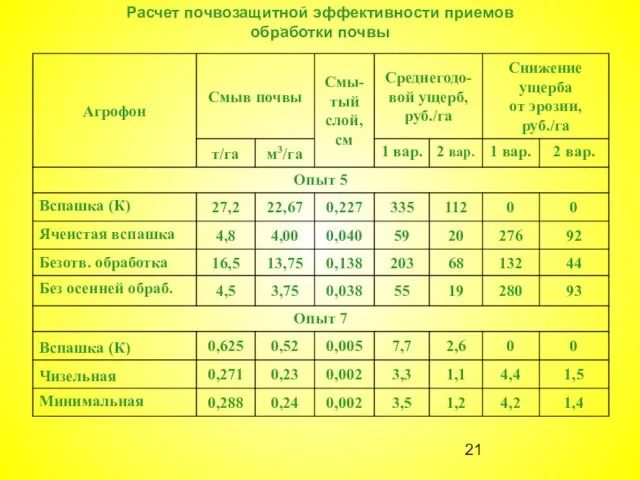

- 21. Расчет почвозащитной эффективности приемов обработки почвы

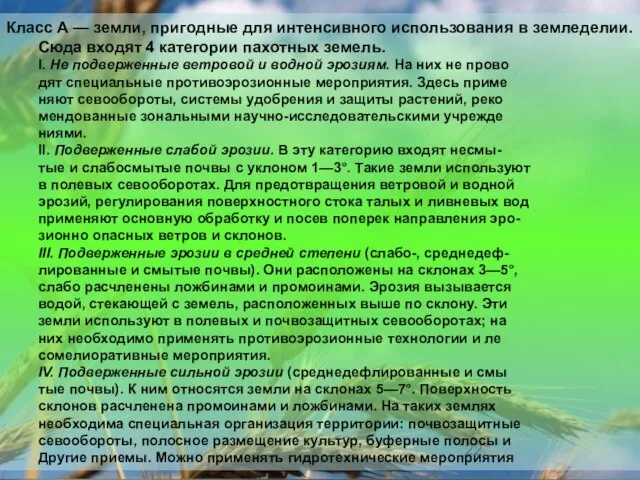

- 22. Класс А — земли, пригодные для интенсивного использования в земледелии. Сюда входят 4 категории пахотных земель.

- 23. Класс Б — земли, пригодные для ограниченной обработки. V. Подверженные очень сильной ветровой и водной эрозиям

- 24. ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ Водорегулирующие лесные полосы создают на сравнительно крутых (более 2—3°) склонах. Их назначение —

- 25. Изменение ширины полос в зависимости от крутизны склонов (по Заславскому и Каштанову, 1986)

- 26. Дозы органических и минеральных (азотных) удобрений, необходимых для внесения на эродированных землях, можно определить по формуле

- 27. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ К мегатрофам относятся сельскохозяйственные культуры, предъявляющие наиболее высокие требования к почвенной (эда-фической)

- 29. Скачать презентацию

Повторение по теме Частица

Повторение по теме Частица ОАО АРКТИКГАЗ. Применение технологии плунжерного лифта с целью удаления накопленной жидкости из скважин Самбургского НГКМ

ОАО АРКТИКГАЗ. Применение технологии плунжерного лифта с целью удаления накопленной жидкости из скважин Самбургского НГКМ Множественное число в корейском языке. (Урок 4)

Множественное число в корейском языке. (Урок 4) Вебинар Женская сексуальность

Вебинар Женская сексуальность Переходные процессы приводящие к потере устойчивости ЭТС. Промежуточно-устойчивые режимы

Переходные процессы приводящие к потере устойчивости ЭТС. Промежуточно-устойчивые режимы Обработка твердых материалов : измельчение, компактирование, грануляция, прессование, плавление

Обработка твердых материалов : измельчение, компактирование, грануляция, прессование, плавление Улицы, на которых мы живём

Улицы, на которых мы живём Новий рік 2017

Новий рік 2017 Микроклимат помещений. Освещение

Микроклимат помещений. Освещение Develop VB in WinCE

Develop VB in WinCE Гигиеническое значение газового состава воздуха и его влияние на здоровье и продуктивность животных

Гигиеническое значение газового состава воздуха и его влияние на здоровье и продуктивность животных Обработка результатов

Обработка результатов Характеристика культуры ПФО

Характеристика культуры ПФО Замена теплоносителя горячая вода на водный 25%-ный раствор Антифроген Л в системе теплоснабжения производственного корпуса

Замена теплоносителя горячая вода на водный 25%-ный раствор Антифроген Л в системе теплоснабжения производственного корпуса Чек-лист продающего сообщества

Чек-лист продающего сообщества Шаблон анализа игры (1)

Шаблон анализа игры (1) Презентация Microsoft Office PowerPoint

Презентация Microsoft Office PowerPoint Селектор адреса

Селектор адреса Перспективы развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ)

Перспективы развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) Посвящается любимым родителям

Посвящается любимым родителям Наука и образование

Наука и образование Путеводитель по памятникам и памятным местам села Видлица

Путеводитель по памятникам и памятным местам села Видлица Французкий язык. Polysémie. Homonymie. Synonymie. Antonymie. (Cours 5)

Французкий язык. Polysémie. Homonymie. Synonymie. Antonymie. (Cours 5) 2_kurs_ADiII_Vvedenie_v_Data_Science_i_mashinnoe_obuchenie

2_kurs_ADiII_Vvedenie_v_Data_Science_i_mashinnoe_obuchenie Как жить без родителей?

Как жить без родителей? Фоторезистор и СОМ порт

Фоторезистор и СОМ порт 20180910_vvodnyi_urok_po_obshchestvoznaniyu_6_kl

20180910_vvodnyi_urok_po_obshchestvoznaniyu_6_kl Я вижу, чувствую, пишу

Я вижу, чувствую, пишу