- Главная

- Юриспруденция

- Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР от 19.11.1926 г

Содержание

- 2. На смену Кодексу 1918 г.(первый семейный кодекс - «Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном

- 3. Главной особенностью этого закона является то, что в нем впервые признавалась юридическая сила за фактическими брачными

- 4. Устанавливался единый минимальный возраст вступающих в брак - 18 лет. (ст.5) Определялись условия регистрации брака: достижение

- 5. Важнейшее нововведение КЗоБСО 1926 г. -- переход от принципа раздельности к принципу общности в супружеском имуществе.

- 6. В Кодексе было четкое обозначение, кто не может стать опекуном (попечителем). Причем значительная часть этих ограничений

- 7. Кодекс разрешает усыновление. Усыновление производилось постановлением органов опеки и попечительства, а его отмена — либо органами

- 8. Кодекс предоставил суду право выносить решения об отбирании детей у родителей и передаче их органам опеки

- 10. Скачать презентацию

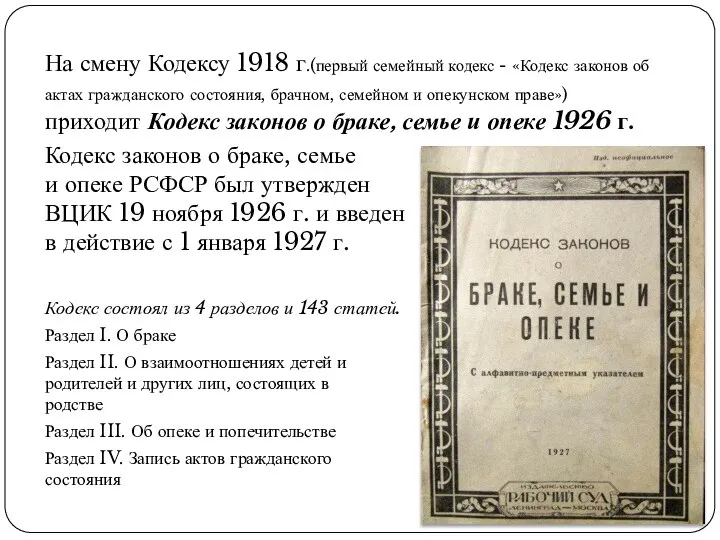

На смену Кодексу 1918 г.(первый семейный кодекс - «Кодекс законов об актах гражданского состояния,

На смену Кодексу 1918 г.(первый семейный кодекс - «Кодекс законов об актах гражданского состояния,

Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР был утвержден ВЦИК 19 ноября 1926 г. и введен в действие с 1 января 1927 г.

Кодекс состоял из 4 разделов и 143 статей.

Раздел I. О браке

Раздел II. О взаимоотношениях детей и родителей и других лиц, состоящих в родстве

Раздел III. Об опеке и попечительстве

Раздел IV. Запись актов гражданского состояния

Главной особенностью этого закона является то, что в нем впервые признавалась

Главной особенностью этого закона является то, что в нем впервые признавалась

В Кодексе законов о браке, семье и опеке (КЗоБСО) 1926 г. определение брака основывалось на наличии между мужчиной и женщиной таких фактических отношений, как совместное сожительство, ведение при этом сожительстве общего хозяйства, взаимная материальная поддержка, совместное воспитание детей (ст. 12). Регистрация брака рассматривалась в качестве бесспорного доказательства наличия брака (ст.2).

Устанавливался единый минимальный возраст вступающих в брак - 18 лет. (ст.5)

Определялись

Устанавливался единый минимальный возраст вступающих в брак - 18 лет. (ст.5)

Определялись

Вступающие в брак имели право оставить добрачные фамилии. (ст.7)

Важнейшее нововведение КЗоБСО 1926 г. -- переход от принципа раздельности к

Важнейшее нововведение КЗоБСО 1926 г. -- переход от принципа раздельности к

Это было, видимо, не только необходимым, но и прогрессивным изменением в регулировании имущественных отношений супругов. Принцип раздельного имущества консервировал неравенство женщины, ее зависимость от мужа, хотя, вероятно, и был оправдан в условиях, когда для приложения женского труда в стране было не так уж много возможностей.

(ст. 10. Имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак, остается раздельным их имуществом. Имущество, нажитое супругами в течение брака, считается общим имуществом супругов. Размер принадлежащей каждому супругу доли в случае спора определяется судом.)

В Кодексе было четкое обозначение, кто не может стать опекуном (попечителем).

В Кодексе было четкое обозначение, кто не может стать опекуном (попечителем).

> лица, прибегающие к наемному труду с целью увеличения прибыли;

> лица, живущие на нетрудовой доход, как то: проценты с капитала, доходы с предприятий, поступления от имущества и т.п.;

>частные торговцы, торговые

и коммерческие посредники;

> монахи и духовные служители церквей и религиозных культов;

> служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных

отделений, а также члены царствовавшего в России дома.

Кодекс разрешает усыновление.

Усыновление производилось постановлением органов опеки и попечительства, а его

Кодекс разрешает усыновление.

Усыновление производилось постановлением органов опеки и попечительства, а его

Усыновление допускалось только в отношении малолетних и несовершеннолетних и исключительно в интересах детей. (ст.57)

Усыновление детей, достигших десятилетнего возраста, без их согласия не допускалось. (ст.63)

Кодекс предоставил суду право выносить решения об отбирании детей у родителей

Кодекс предоставил суду право выносить решения об отбирании детей у родителей

Подробно регламентировались права и обязанности опекунов и попечителей.

Опекун можег совершать все сделки, которые мог бы совершать сам подопечный, если бы обладал дееспособностью, или владелец того имущества, над которым установлена опека, кроме: а) отчуждения имущества, б) залога его, в) выдачи векселей и иных долговых обязательств, г) отказа от наследства по закону или по завещанию, д) сдачи имущества в долгосрочную аренду (на срок свыше года), е) прекращения деятельности принадлежащего подопечному предприятия, ж) договоров товарищества. (ст.86)

Основные права свободы и обязанности граждан Украины

Основные права свободы и обязанности граждан Украины Развитие института государственного кадастрового учета недвижимости в РФ. (Тема 1)

Развитие института государственного кадастрового учета недвижимости в РФ. (Тема 1) Судимость и ее последствия

Судимость и ее последствия Юридический институт

Юридический институт Самозащита гражданина своих прав

Самозащита гражданина своих прав Историко-культурные основы религиозного экстремизма. Сущность, задачи и направления специальной пропаганды

Историко-культурные основы религиозного экстремизма. Сущность, задачи и направления специальной пропаганды Трудовые споры и дисциплинарная ответственность

Трудовые споры и дисциплинарная ответственность Плата за жилищно-коммунальные услуги

Плата за жилищно-коммунальные услуги Права и обязанности граждан

Права и обязанности граждан Новые требования нового года: что нужно учесть кадровым специалистам с начала 2022 года?

Новые требования нового года: что нужно учесть кадровым специалистам с начала 2022 года? Государство и его механизм: понятие, сущность и принципы функционирования

Государство и его механизм: понятие, сущность и принципы функционирования Принципы гражданского процессуального права

Принципы гражданского процессуального права Преступления против общественной безопасности

Преступления против общественной безопасности Правила таможенной перевозки в Великобритании

Правила таможенной перевозки в Великобритании О ежегодных основных удлиненных и дополнительных оплачиваемых отпусках педагогическим работникам

О ежегодных основных удлиненных и дополнительных оплачиваемых отпусках педагогическим работникам Индивидуальное предпринимательство

Индивидуальное предпринимательство Акционерное соглашение и договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью

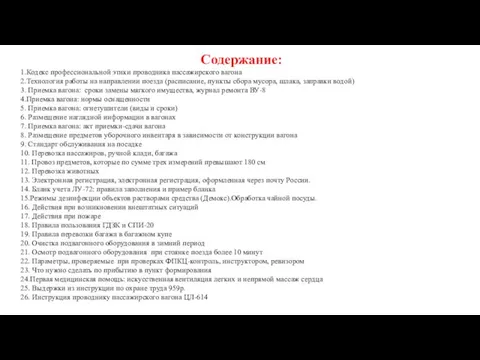

Акционерное соглашение и договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью Папка проводника пассажирского вагона

Папка проводника пассажирского вагона Автономная некоммерческая организация. Специфика и примеры

Автономная некоммерческая организация. Специфика и примеры Система российского права. Законотворческий процесс

Система российского права. Законотворческий процесс В символах - наша история

В символах - наша история Стадии уголовного процесса

Стадии уголовного процесса Конституционная основа правовой системы. Нормотворчество в РФ

Конституционная основа правовой системы. Нормотворчество в РФ Деятельность ЮНЕСКО по охране всемирного культурного и природного наследия

Деятельность ЮНЕСКО по охране всемирного культурного и природного наследия ГМС-2

ГМС-2 Права и обязанности граждан Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Права и обязанности граждан Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Государство в политической системе

Государство в политической системе Отчет о деятельности Государственной инспекции труда в Республике Коми в 2016 году

Отчет о деятельности Государственной инспекции труда в Республике Коми в 2016 году