Содержание

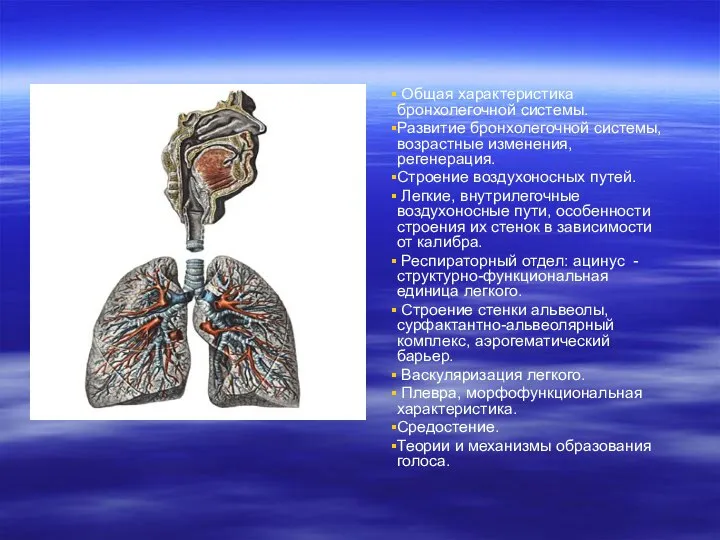

- 2. Общая характеристика бронхолегочной системы. Развитие бронхолегочной системы, возрастные изменения, регенерация. Строение воздухоносных путей. Легкие, внутрилегочные воздухоносные

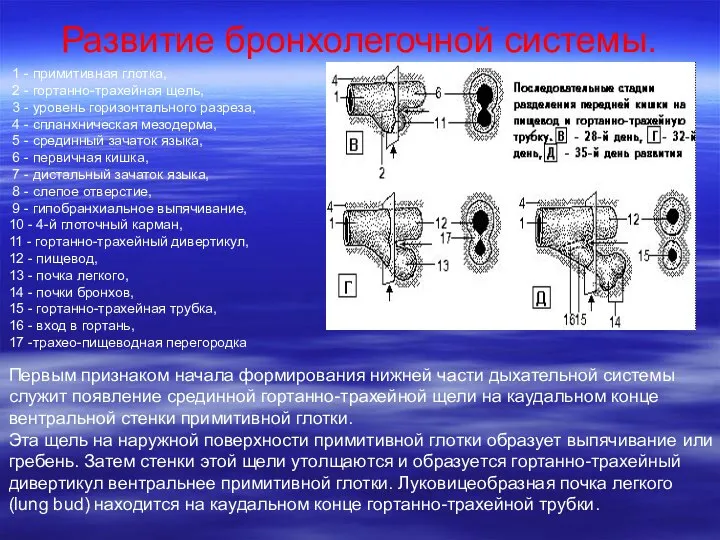

- 4. Развитие бронхолегочной системы. 1 - примитивная глотка, 2 - гортанно-трахейная щель, 3 - уровень горизонтального разреза,

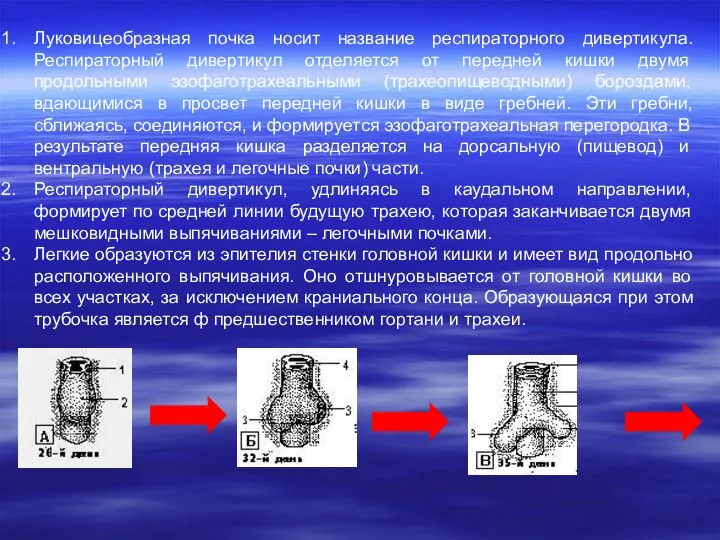

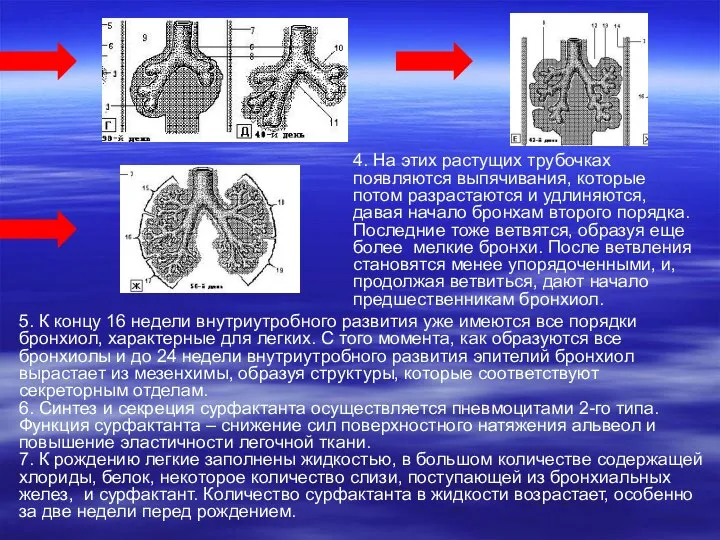

- 5. Луковицеобразная почка носит название респираторного дивертикула. Респираторный дивертикул отделяется от передней кишки двумя продольными эзофаготрахеальными (трахеопищеводными)

- 6. 5. К концу 16 недели внутриутробного развития уже имеются все порядки бронхиол, характерные для легких. С

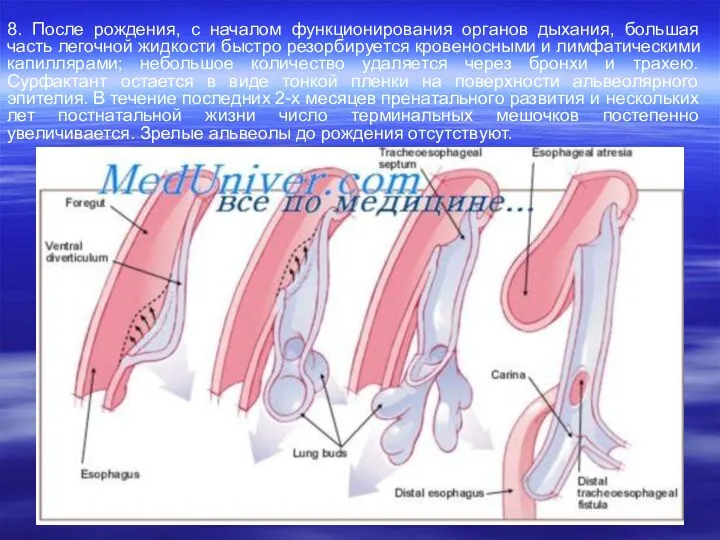

- 7. 8. После рождения, с началом функционирования органов дыхания, большая часть легочной жидкости быстро резорбируется кровеносными и

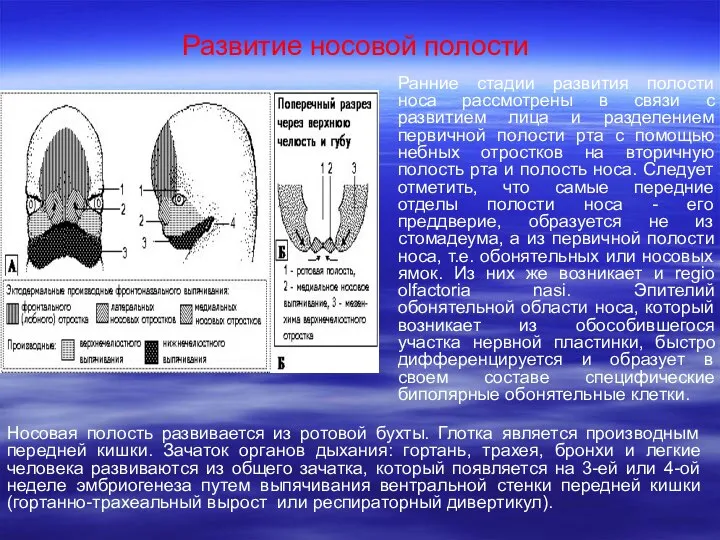

- 8. Ранние стадии развития полости носа рассмотрены в связи с развитием лица и разделением первичной полости рта

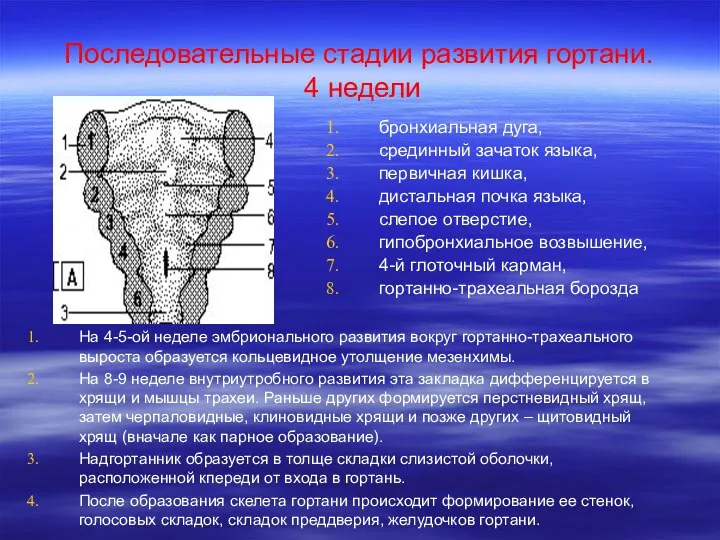

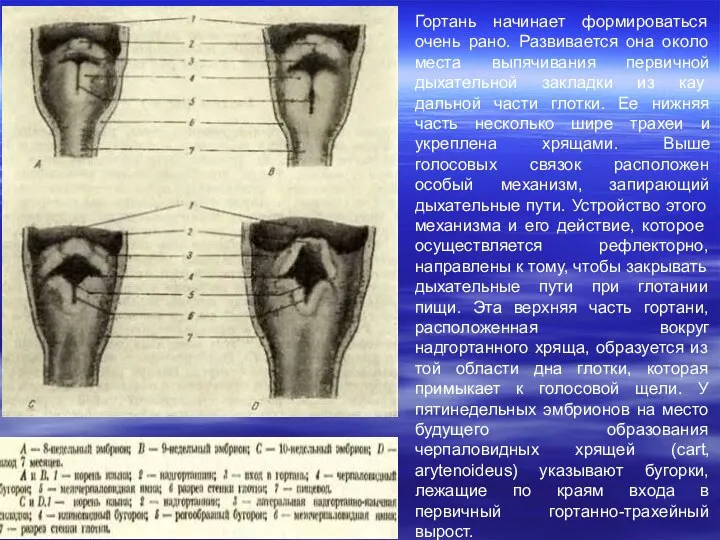

- 9. Последовательные стадии развития гортани. 4 недели бронхиальная дуга, срединный зачаток языка, первичная кишка, дистальная почка языка,

- 10. Гортань начинает формироваться очень рано. Развивается она около места выпячивания первичной дыхательной закладки из каудальной части

- 11. К началу шестой недели развития появляется круглый срединно-вентральный выступ в основании третьей и четвертой дуг. Расположение

- 12. Наружный нос корень носа верхушка носа боковые поверхности крылья носа ноздри

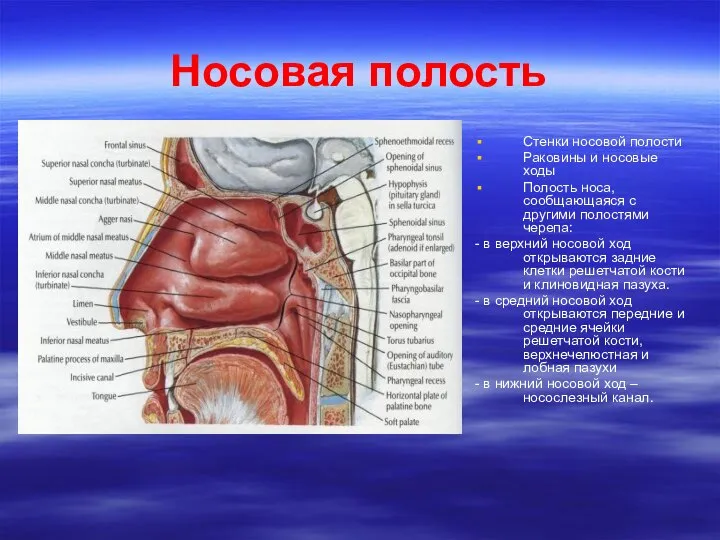

- 13. Носовая полость Стенки носовой полости Раковины и носовые ходы Полость носа, сообщающаяся с другими полостями черепа:

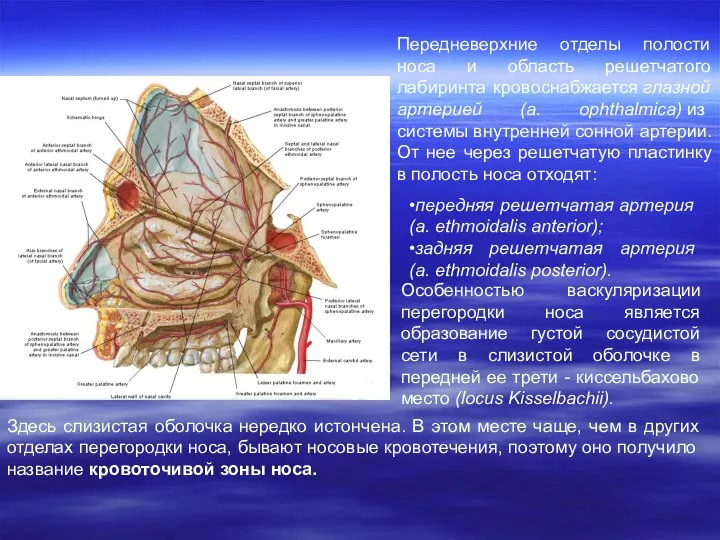

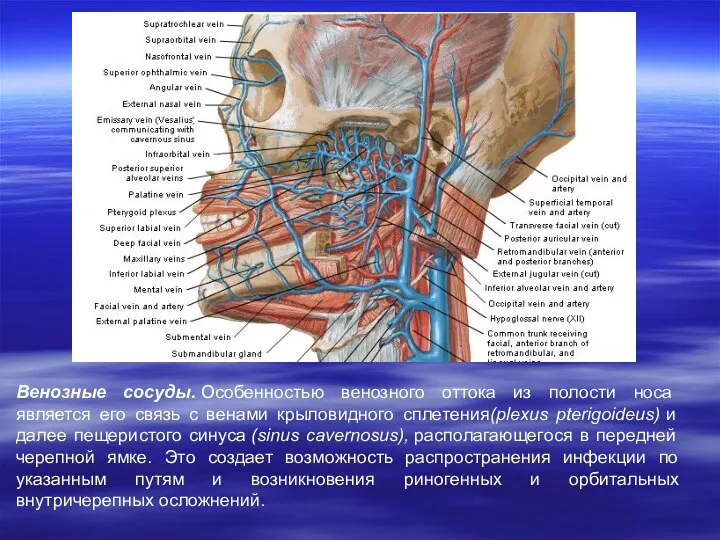

- 14. КРОВОСНАБЖЕНИЕ ПОЛОСТИ НОСА Наиболее крупная артерия носовой полости - клиновидно-нёбная (a. sphenopalatine) ветвь верхнечелюстной артерии из

- 15. Передневерхние отделы полости носа и область решетчатого лабиринта кровоснабжается глазной артерией (a. ophthalmica) из системы внутренней

- 16. Венозные сосуды. Особенностью венозного оттока из полости носа является его связь с венами крыловидного сплетения(plexus pterigoideus)

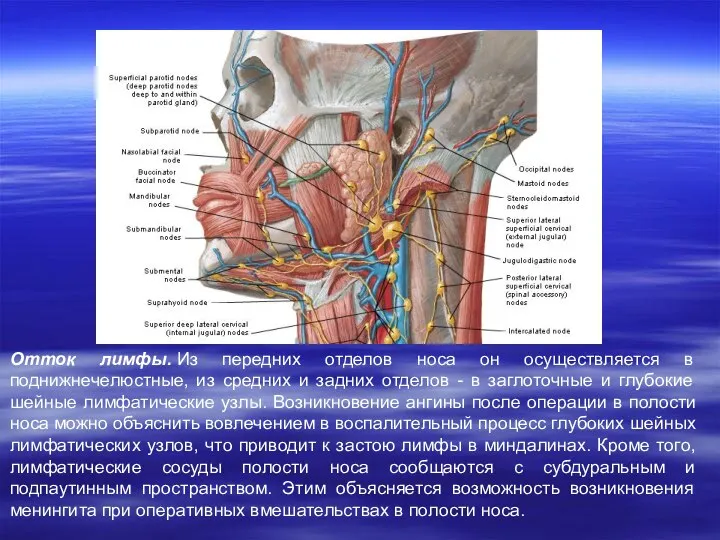

- 17. Отток лимфы. Из передних отделов носа он осуществляется в поднижнечелюстные, из средних и задних отделов -

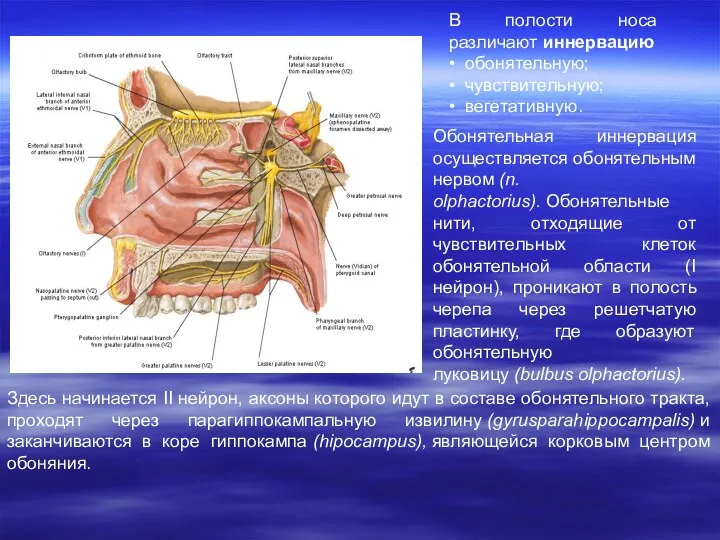

- 18. В полости носа различают иннервацию • обонятельную; • чувствительную; • вегетативную. Обонятельная иннервация осуществляется обонятельным нервом

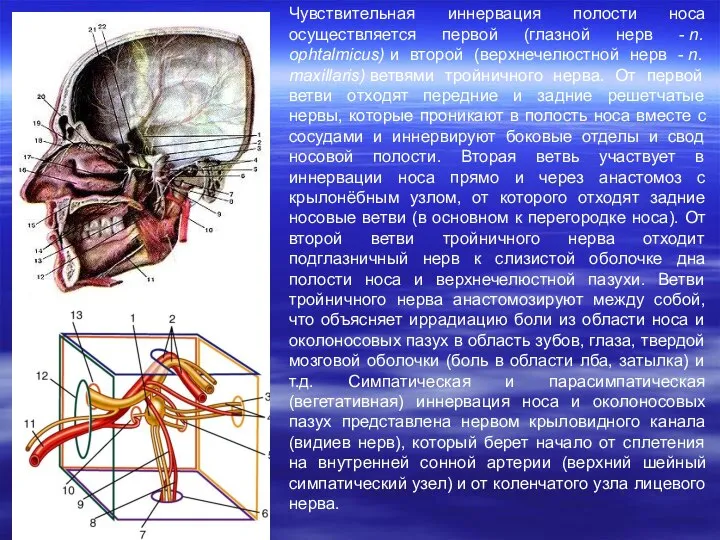

- 19. Чувствительная иннервация полости носа осуществляется первой (глазной нерв - n. ophtalmicus) и второй (верхнечелюстной нерв -

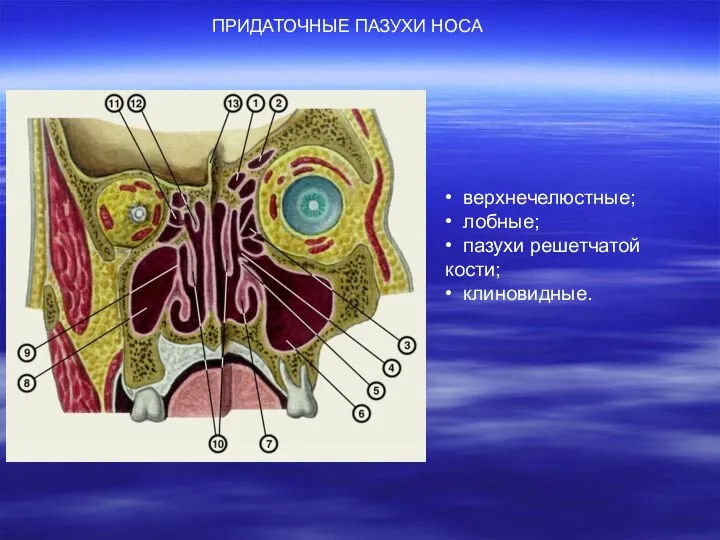

- 20. ПРИДАТОЧНЫЕ ПАЗУХИ НОСА • верхнечелюстные; • лобные; • пазухи решетчатой кости; • клиновидные.

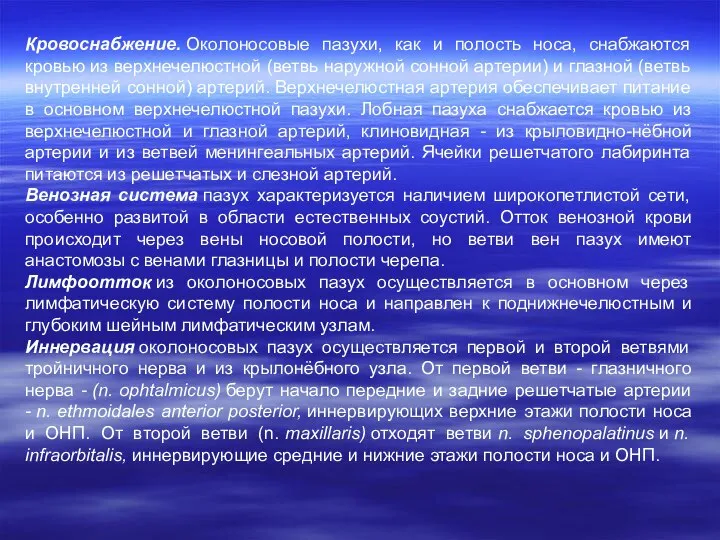

- 21. Кровоснабжение. Околоносовые пазухи, как и полость носа, снабжаются кровью из верхнечелюстной (ветвь наружной сонной артерии) и

- 22. Основные функции полости носа Проведение воздуха из внешней для организма среды к носоглотке и в обратном

- 23. Гортань Гортань имеет хрящевой скелет: - перстневидный хрящ - щитовидный хрящ - надгортанник - черпаловидные хрящи

- 24. Основные связки: - щитоподъязычная мембрана. - перстнещитовидная связка. - голосовая связка. Хрящи гортани образуют суставы :

- 25. Мышцы гортани делятся на наружные и внутренние. Наружные 1. Мышцы, поднимающие гортань - щитоподъязычная - шилоподъязычная

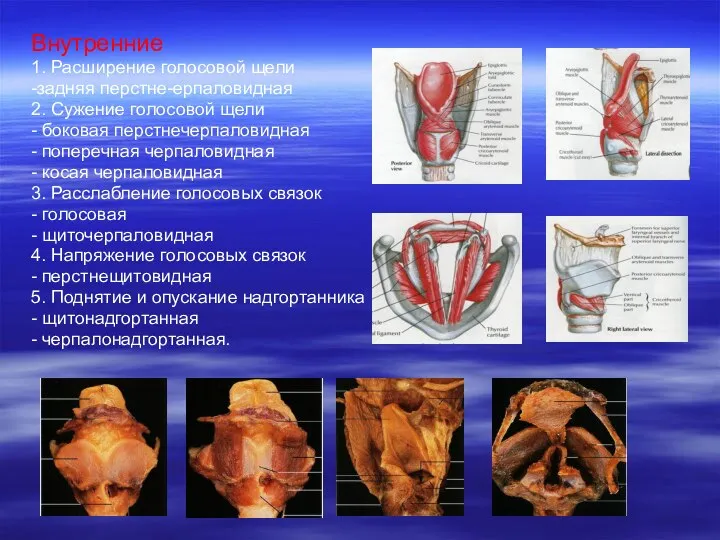

- 26. Внутренние 1. Расширение голосовой щели -задняя перстне-ерпаловидная 2. Сужение голосовой щели - боковая перстнечерпаловидная - поперечная

- 27. Полость гортани Полость гортани напоминает песочные часы. Средняя суженная часть соответствует голосовым связкам. Отдел, расположенный над

- 28. Кровоснабжение гортани обеспечивается aa. laryngea superior et inferior, которые отходят от верхней и нижней щитовидных артерий.

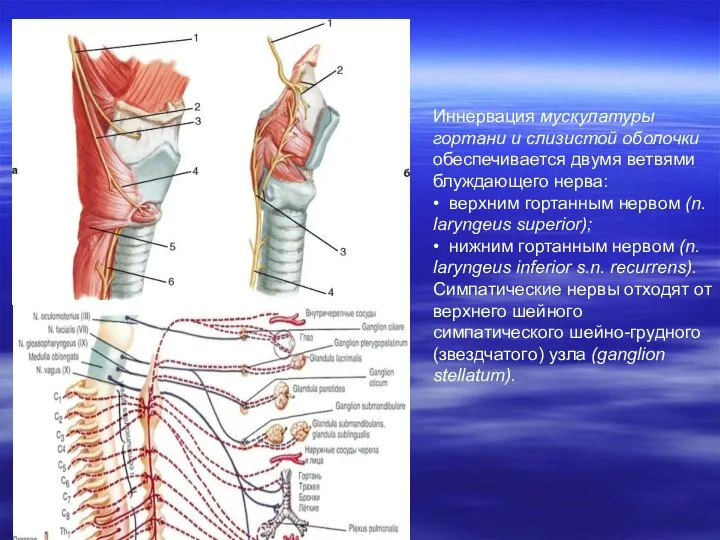

- 29. Иннервация мускулатуры гортани и слизистой оболочки обеспечивается двумя ветвями блуждающего нерва: • верхним гортанным нервом (n.

- 30. Функции гортани Проводит воздух от носоглотки до трахеи и обратно. Регулирует количество поступаемого воздуха в нижние

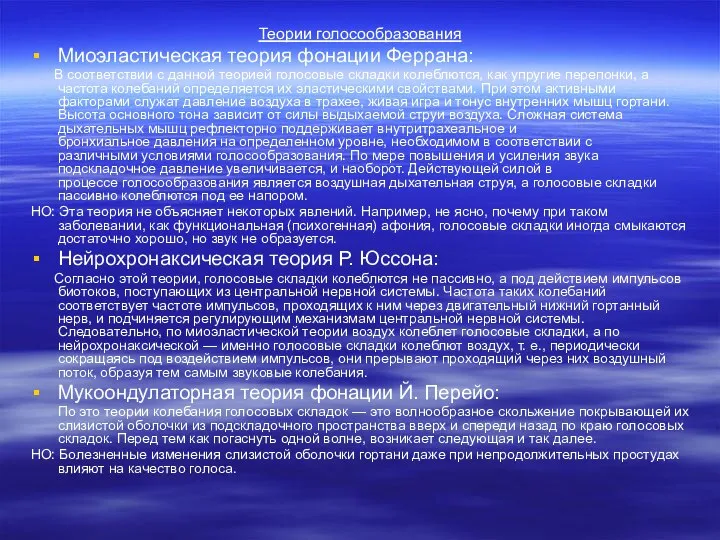

- 31. Теории голосообразования Миоэластическая теория фонации Феррана: В соответствии с данной теорией голосовые складки колеблются, как упругие

- 33. Голосовой аппарат — это система органов, служащая для образования звуков голоса и речи. К нему у

- 34. К пассивным органам артикуляционного аппарата относятся: – зубы; – твердое нёбо; – верхняя челюсть. Резонаторы –

- 35. Физиология органов речи Периферический речевой аппарат в функциональном отношении сравнивается с язычковой органной трубой, которая, как

- 36. Самой важной структурой являются голосовые связки. Предположим, вы собираетесь произнести определенный звук. Нервная система заранее «оценивает»

- 37. I – при разговоре, пении голосовые связки смыкаются, и воздух ,поступивший в легкие во время выдоха

- 38. Механизм голосообразования При обычном дыхании голосовая щель широко раскрыта и имеет форму равнобедренного треугольника, основание которого

- 39. Трахея – продолжение гортани Ее длинна 9-12 см, диаметр – 15-30 мм. Начинается на уровне С6,

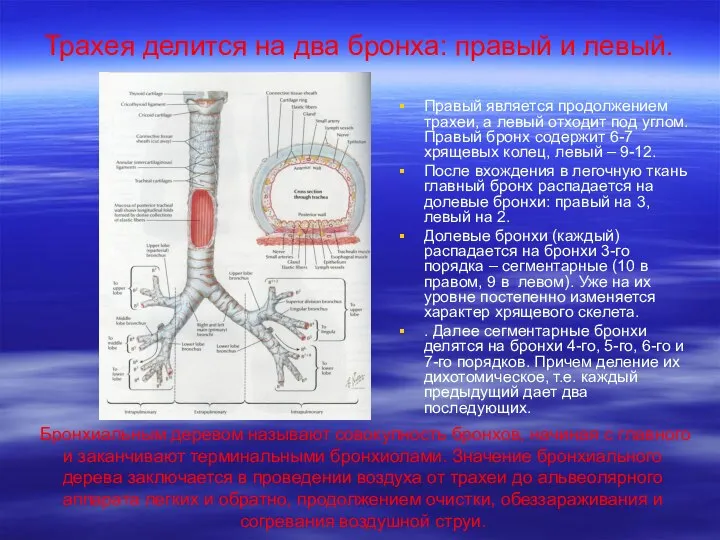

- 40. Трахея делится на два бронха: правый и левый. Правый является продолжением трахеи, а левый отходит под

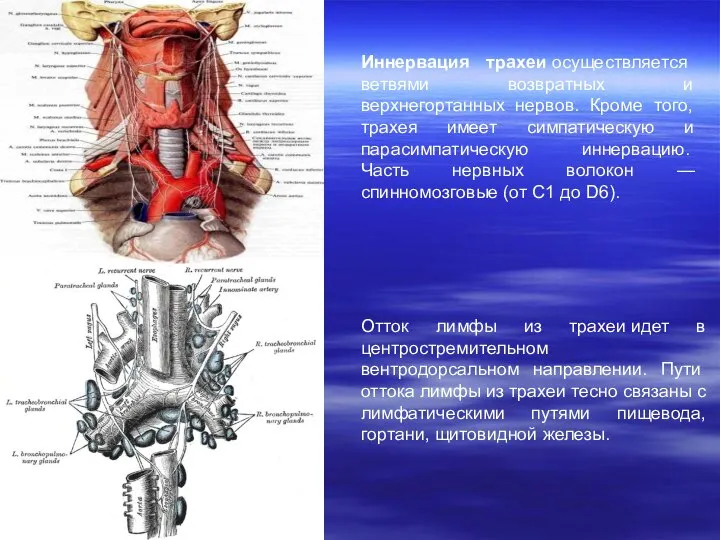

- 41. Кровоснабжение, иннервация, отток лимфы трахеи Кровоснабжение трахеи осуществляется ветвями нижних щитовидных артерий и ветвями бронхиальных артерий,

- 42. Иннервация трахеи осуществляется ветвями возвратных и верхнегортанных нервов. Кроме того, трахея имеет симпатическую и парасимпатическую иннервацию.

- 43. Легкие - верхушка - основание - диафрагмальная поверхность - реберная поверхность -медиастинальная поверхность

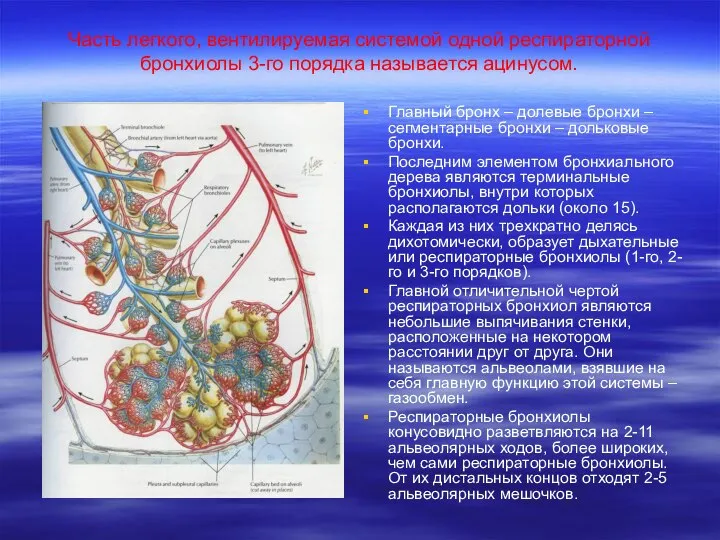

- 44. Часть легкого, вентилируемая системой одной респираторной бронхиолы 3-го порядка называется ацинусом. Главный бронх – долевые бронхи

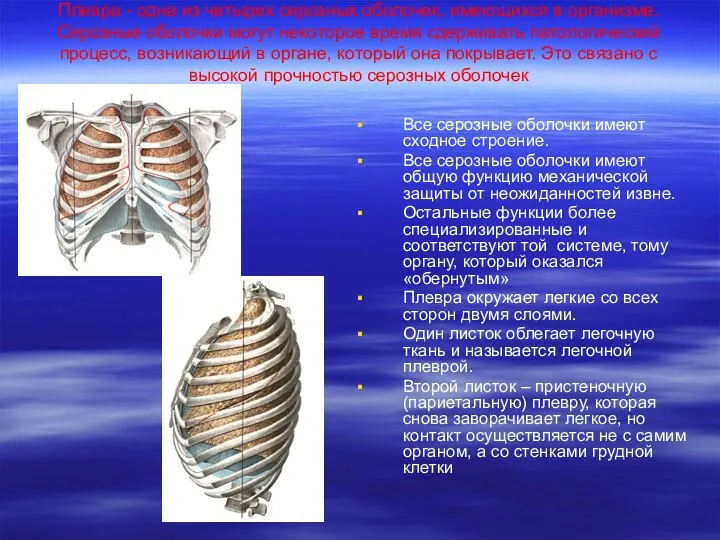

- 45. Плевра - одна из четырех серозных оболочек, имеющихся в организме. Серозные оболочки могут некоторое время сдерживать

- 46. Артериальная кровь приносится в легкие по rr. bronchiales (из аорты, аа. intercostales posteriores и a. subclavia).

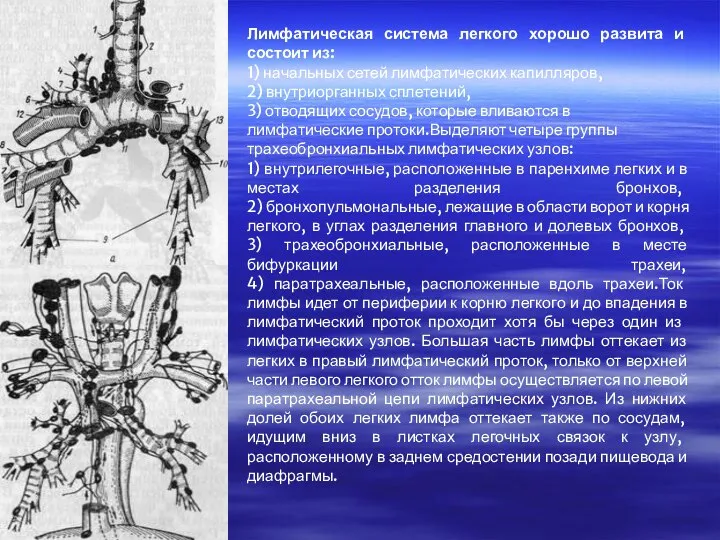

- 47. Лимфатическая система легкого хорошо развита и состоит из: 1) начальных сетей лимфатических капилляров, 2) внутриорганных сплетений,

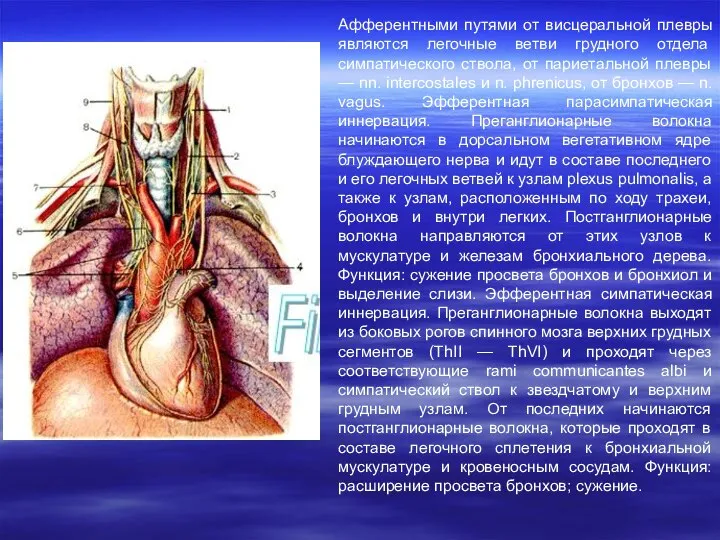

- 48. Афферентными путями от висцеральной плевры являются легочные ветви грудного отдела симпатического ствола, от париетальной плевры —

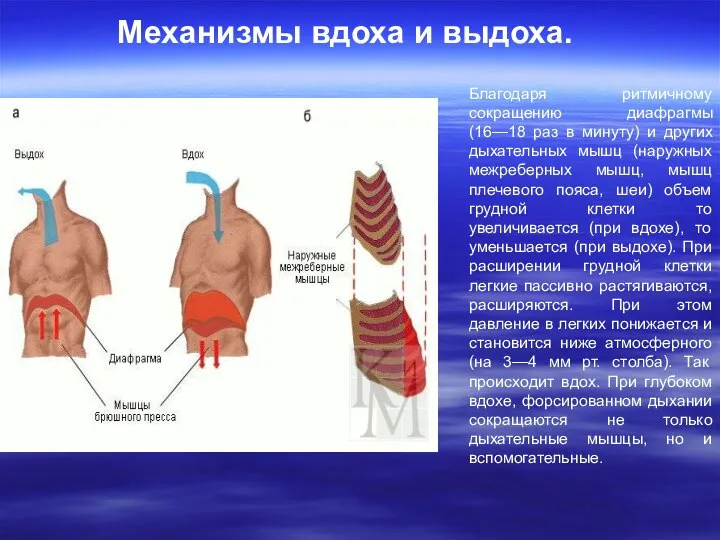

- 49. Благодаря ритмичному сокращению диафрагмы (16—18 раз в минуту) и других дыхательных мышц (наружных межреберных мышц, мышц

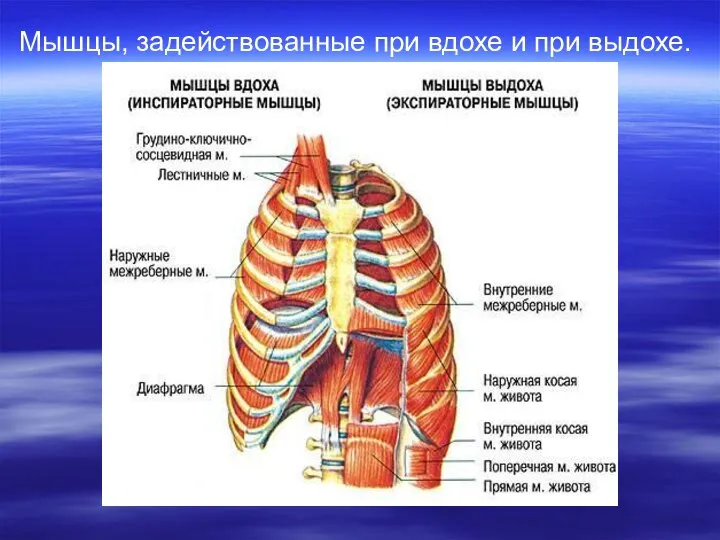

- 50. Мышцы, задействованные при вдохе и при выдохе.

- 51. Типы дыхания Различают 3 основных типа дыхания: ключичное, реберное (грудное) диафрагмальное (брюшное). При реберном, или грудном,

- 52. Человек дышит ритмично без участия сознания. Сокращение дыхательной мускулатуры обусловлено постоянно поступающими импульсами из дыхательного центра,

- 53. Средостение Это часть грудной полости, расположенная между правым и левым плевральными мешками, ограниченная спереди грудиной, сзади

- 54. Верхнее средостение: - тимус - восходящая дуга аорты - дуга аорты - трахея - начало главных

- 55. Функции легких: Легкие выделяют Н2О, участвуя в ее обмене. Участвуют в теплорегуляции, способствуя теплоотдача. Выделяют в

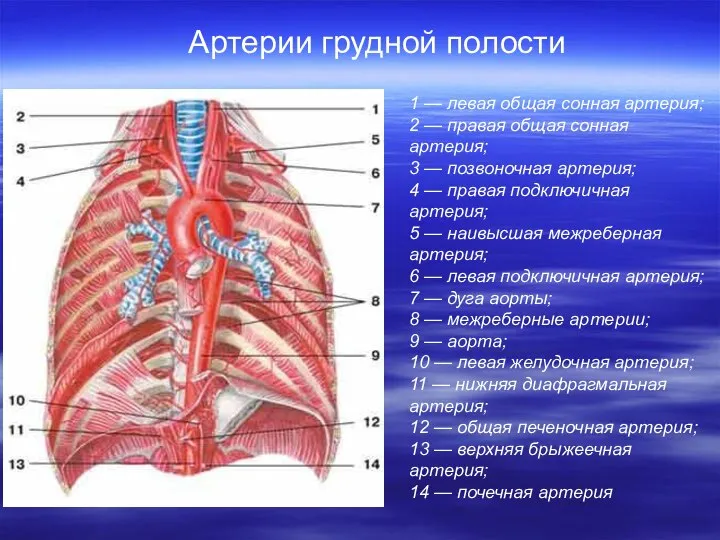

- 56. Артерии грудной полости 1 — левая общая сонная артерия; 2 — правая общая сонная артерия; 3

- 57. Грудная аорта (aorta thoracica) располагается в заднем средостении, прилегает к позвоночному столбу и разделяется на два

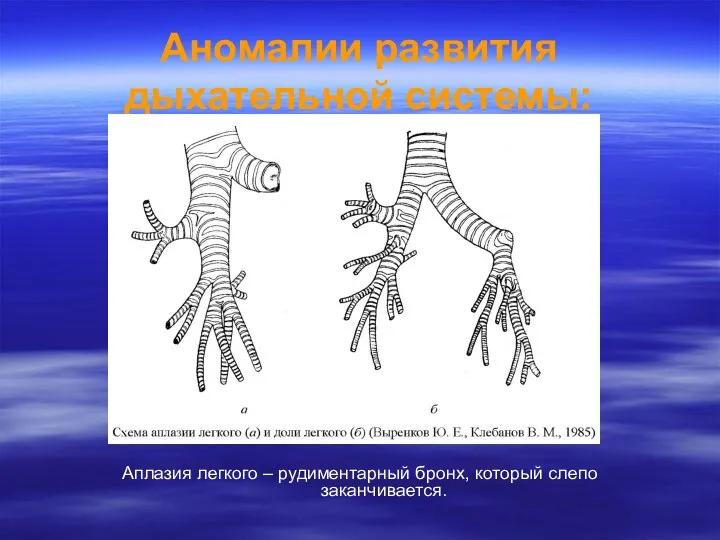

- 58. Аномалии развития дыхательной системы: Аплазия легкого – рудиментарный бронх, который слепо заканчивается.

- 59. Кистозная гипоплазия легких

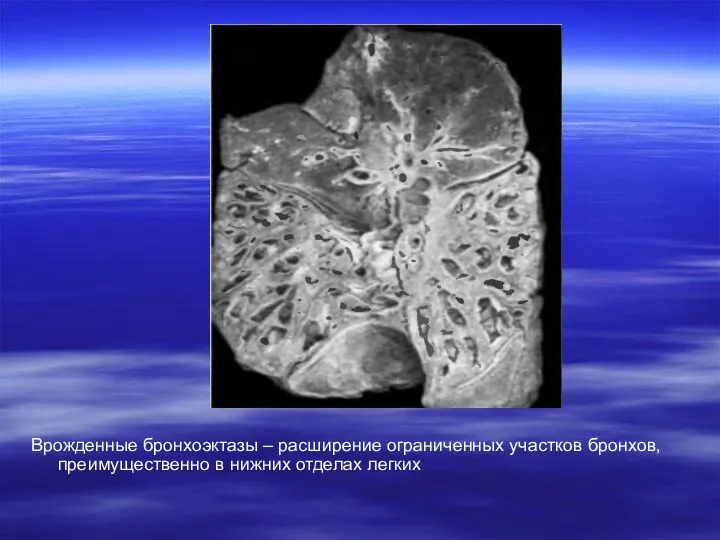

- 60. Врожденные бронхоэктазы – расширение ограниченных участков бронхов, преимущественно в нижних отделах легких

- 62. Скачать презентацию

Антиоксидант НСП

Антиоксидант НСП Митоз. 9 класс

Митоз. 9 класс Презентация Белки: состав и строение.

Презентация Белки: состав и строение.  Эволюционное учение Ч. Дарвина

Эволюционное учение Ч. Дарвина Krovenosnaya_sistema_Dvizhenie_krovi_i_limfy_v_organizme

Krovenosnaya_sistema_Dvizhenie_krovi_i_limfy_v_organizme Подцарство многоклеточные. Позвоночные животные

Подцарство многоклеточные. Позвоночные животные Презентация на тему Биогеоценология Экосистема и биогеоценоз

Презентация на тему Биогеоценология Экосистема и биогеоценоз Бесполое размножение

Бесполое размножение Культивирование вирусов

Культивирование вирусов Физиология кислородтранспортной системы

Физиология кислородтранспортной системы Презентация к уроку природоведения в 3 классе «ОХРАНА РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ» Выполнила: Кадочникова Ю.Л. МОУ Увельская СОШ № 2

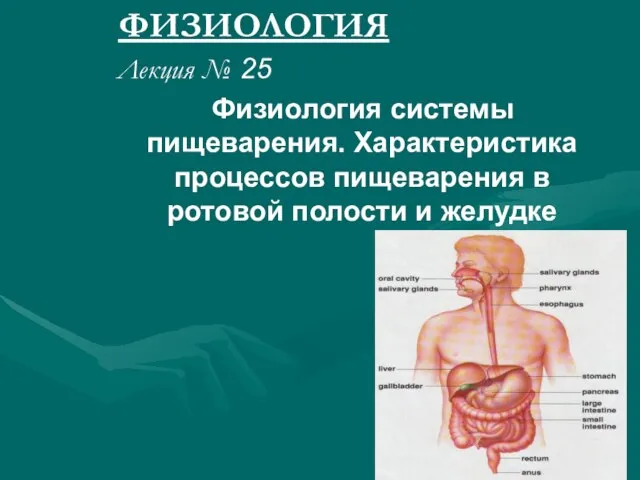

Презентация к уроку природоведения в 3 классе «ОХРАНА РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ» Выполнила: Кадочникова Ю.Л. МОУ Увельская СОШ № 2 Физиология системы пищеварения. Характеристика процессов пищеварения в ротовой полости и желудке

Физиология системы пищеварения. Характеристика процессов пищеварения в ротовой полости и желудке Птицы весной. Звук и буква Ц

Птицы весной. Звук и буква Ц Элементарные факторы эволюции

Элементарные факторы эволюции Клеточная теория

Клеточная теория Физиология человека и животных. Дыхание

Физиология человека и животных. Дыхание Системы органов животных и человека

Системы органов животных и человека Класс Насекомые

Класс Насекомые Органические и неорганические вещества входящии в состав клетки

Органические и неорганические вещества входящии в состав клетки Дыхание. Механизм вдоха и выдоха

Дыхание. Механизм вдоха и выдоха Корень. Строение, функции. Видоизменения корней

Корень. Строение, функции. Видоизменения корней Мы выбираем жизнь! Жизнь без наркотиков!

Мы выбираем жизнь! Жизнь без наркотиков! Физиология нервной ткани

Физиология нервной ткани  Консервирование Презентацию выполнили: ученики 9 «Б»кл. МОУ СОШ с УИОП №16 Ведмидь Евгения и Соснина Анастасия. Учитель: Г.Я.Петре

Консервирование Презентацию выполнили: ученики 9 «Б»кл. МОУ СОШ с УИОП №16 Ведмидь Евгения и Соснина Анастасия. Учитель: Г.Я.Петре Мой Крым, мой лучезарный край

Мой Крым, мой лучезарный край Австралійська Фундація Коал

Австралійська Фундація Коал Рождение бабочки. Как я увидела чудо природы своими глазами

Рождение бабочки. Как я увидела чудо природы своими глазами Основы физиологии нервной регуляции. Лекция № 2

Основы физиологии нервной регуляции. Лекция № 2