Содержание

- 2. Историческое развитие (филогенез) организмов 23 апреля 2015

- 3. Знание закономерностей эволюционных преобразований органов и систем у животных, относящихся к одной группе с Ч. (тип

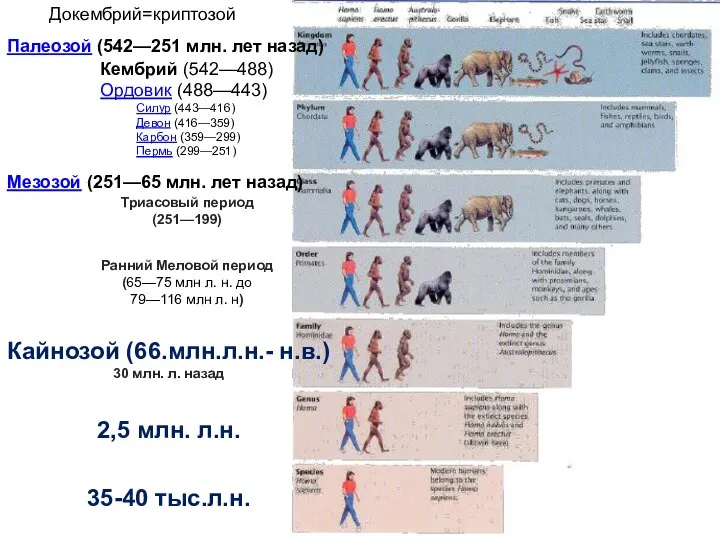

- 5. ← Д о к е м б р и й Палеозой (542—251 млн. лет назад) М

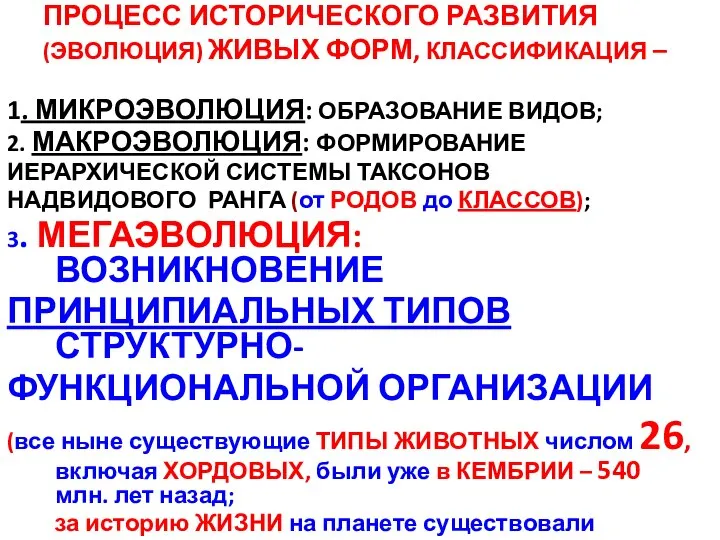

- 6. ПРОЦЕСС ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ЭВОЛЮЦИЯ) ЖИВЫХ ФОРМ, КЛАССИФИКАЦИЯ – 1. МИКРОЭВОЛЮЦИЯ: ОБРАЗОВАНИЕ ВИДОВ; 2. МАКРОЭВОЛЮЦИЯ: ФОРМИРОВАНИЕ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ

- 7. Филогенез - процесс исторического развития мира живых организмов как в целом, так и отдельных таксономических групп.

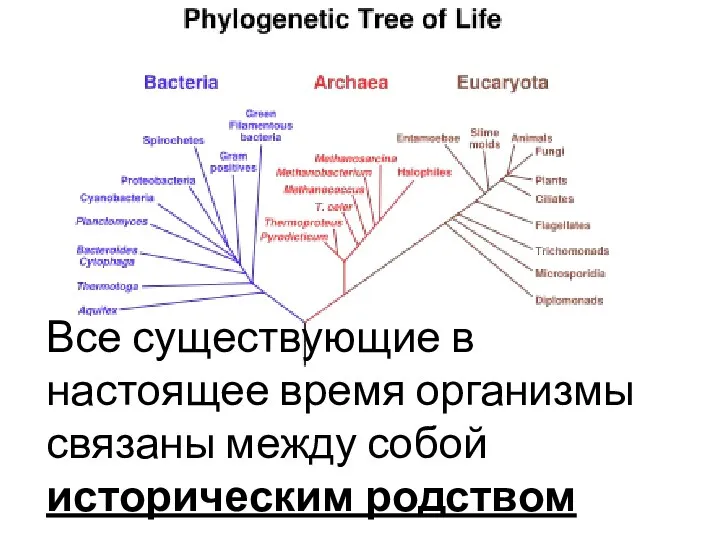

- 8. Филогенетическое дерево, построенное на основании анализа рРНК, показывает разделение бактерийбактерий, архейбактерий, архей и эукариот Карл Вёзе

- 9. Все существующие в настоящее время организмы связаны между собой историческим родством

- 10. Строение и функции современных организмов – результат длительных эволюционных изменений структур и функций предковых форм

- 11. Филогенез - процесс исторического развития мира живых организмов как в целом, так и отдельных таксономических групп.

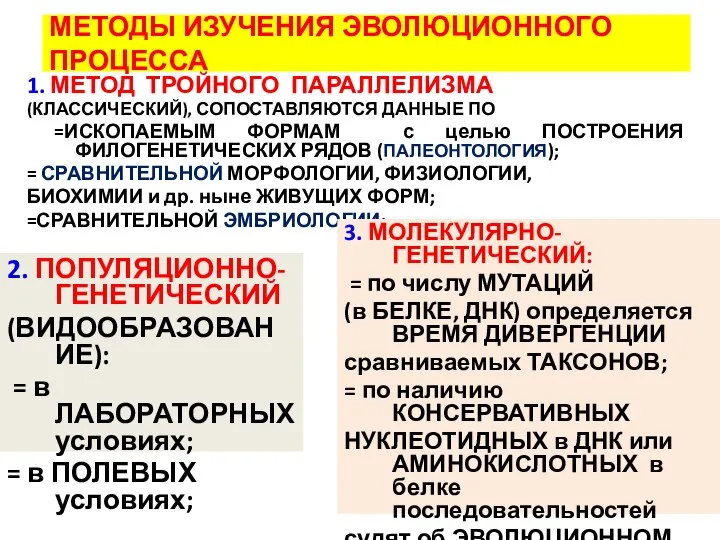

- 12. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА

- 13. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА 1. МЕТОД ТРОЙНОГО ПАРАЛЛЕЛИЗМА (КЛАССИЧЕСКИЙ), СОПОСТАВЛЯЮТСЯ ДАННЫЕ ПО =ИСКОПАЕМЫМ ФОРМАМ с целью

- 14. эволюционное древо вторичноротых, основанное на аминокислотных последовательностях 1090 белков. Актиния и дрозофила использованы в качестве внешних

- 16. Закономерности эволюционных изменений организмов изучает эволюционная морфология Основной метод ЭМ= метод тройного параллелизма: Палеонтология, Сравнительная анатомия,

- 17. БЭР КАРЛ МАКСИМОВИЧ [1792 — 1876], русский естествоиспытатель, основатель эмбриологии ЗАКОНЫ БЭРА (1828) 1.ЗАКОН зародышевого сходства:

- 18. БЭР К.М. [1792 — 1876] ЗАКОН зародышевого сходства (1826) на ранних этапах эмбриогенеза зародыши различных групп

- 19. ГЕККЕЛЬ, ЭРНСТ ГЕНРИХ (1834–1919), немецкий естествоиспытатель 1866 биогенетический закон, «в индивидуальном развитии организма воспроизводятся основные этапы

- 20. Чарльз Дарвин Charles Darwin 12.02. 1809 19.04. 1882 подтвердил связь между онтогенезом и филогенезом, создал учение

- 21. ФИЛОГЕНЕЗ как ЭВОЛЮЦИЯ ОНТОГЕНЕЗОВ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА . А.Н. СЕВЕРЦОВ: = МОРФО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ (на каких

- 22. (1866 - 1936) Алексей Николаевич Северцов Модусы (способы) преобразования онтогенеза, имеющие значения для онтогенеза Еще в

- 23. (1866 - 1936) Алексей Николаевич Северцов Модусы (способы) преобразования онтогенеза, имеющие значения для онтогенеза Еще в

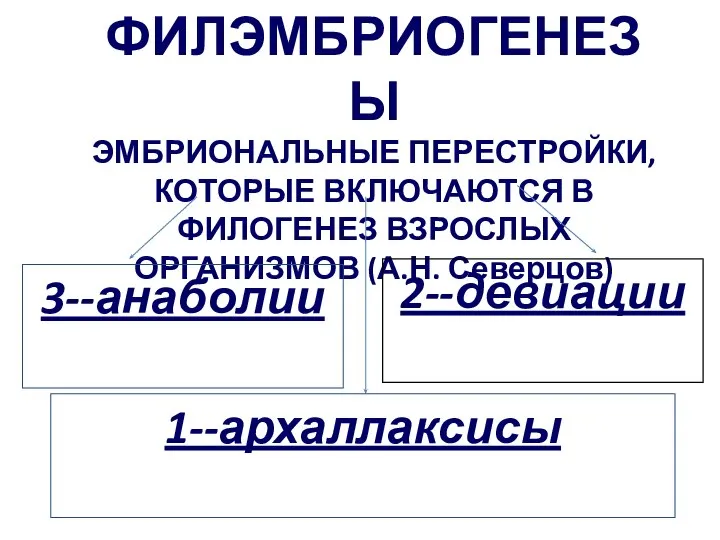

- 24. ФИЛЭМБРИОГЕНЕЗЫ ЭМБРИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕСТРОЙКИ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ФИЛОГЕНЕЗ ВЗРОСЛЫХ ОРГАНИЗМОВ (А.Н. Северцов) 2--девиации 3--анаболии 1--архаллаксисы

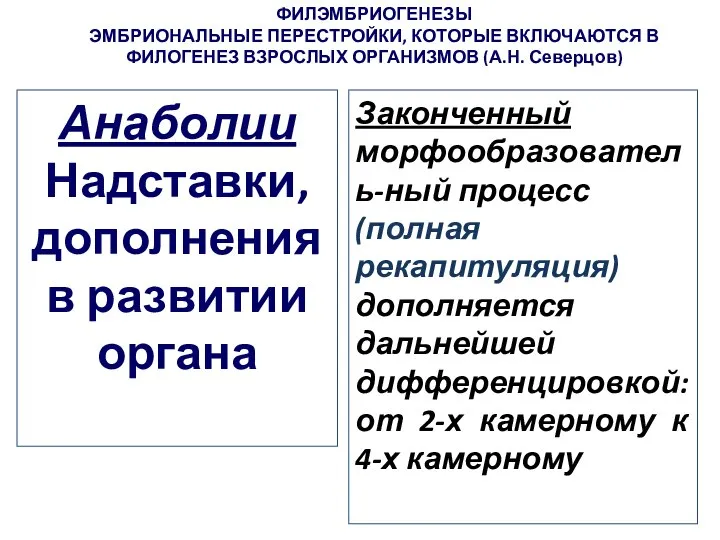

- 25. ФИЛЭМБРИОГЕНЕЗЫ ЭМБРИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕСТРОЙКИ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ФИЛОГЕНЕЗ ВЗРОСЛЫХ ОРГАНИЗМОВ (А.Н. Северцов) Анаболии Надставки, дополнения в развитии

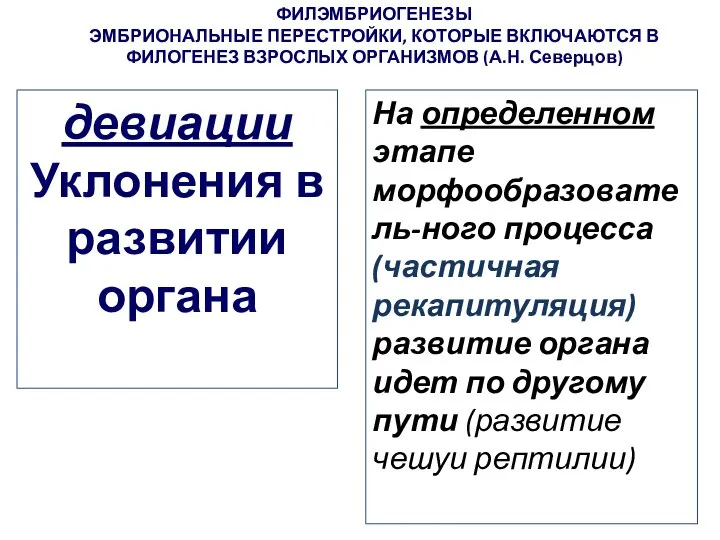

- 26. ФИЛЭМБРИОГЕНЕЗЫ ЭМБРИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕСТРОЙКИ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ФИЛОГЕНЕЗ ВЗРОСЛЫХ ОРГАНИЗМОВ (А.Н. Северцов) девиации Уклонения в развитии органа

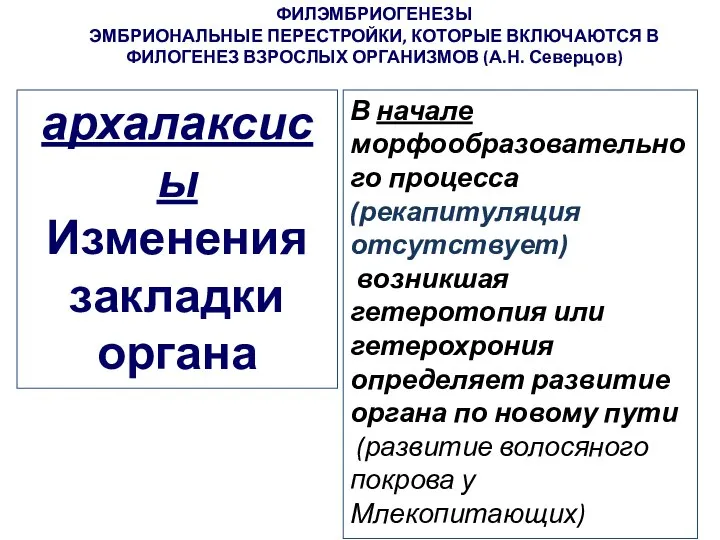

- 27. ФИЛЭМБРИОГЕНЕЗЫ ЭМБРИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕСТРОЙКИ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ФИЛОГЕНЕЗ ВЗРОСЛЫХ ОРГАНИЗМОВ (А.Н. Северцов) архалаксисы Изменения закладки органа В

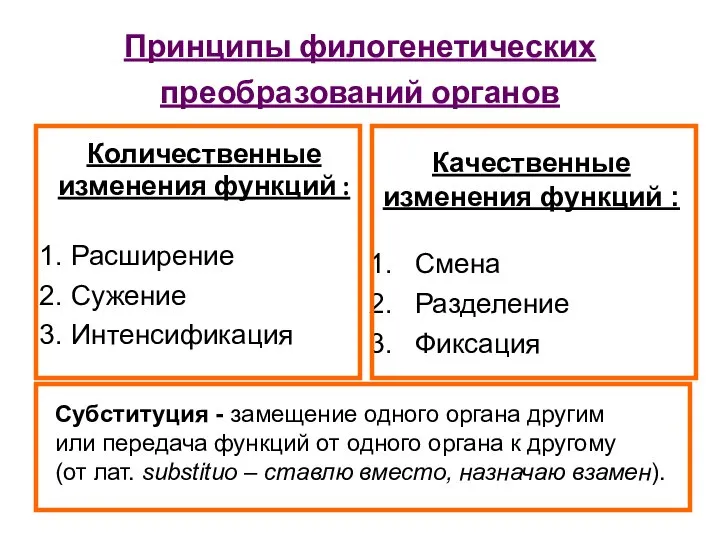

- 28. Принципы филогенетических преобразований органов Количественные изменения функций : Расширение Сужение Интенсификация Качественные изменения функций : Смена

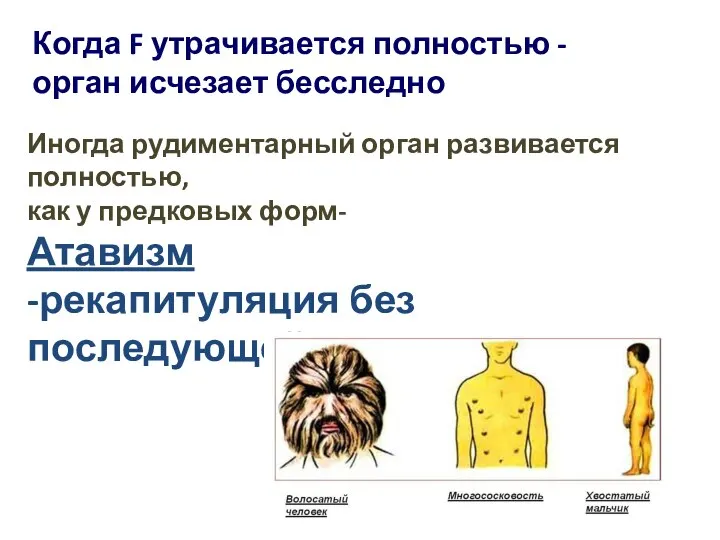

- 29. рудимент Функция остается хотя бы в незначительной степени. Рекапитуляция с последующей редукцией органа, утратившего в процессе

- 30. Когда F утрачивается полностью -орган исчезает бесследно Иногда рудиментарный орган развивается полностью, как у предковых форм-

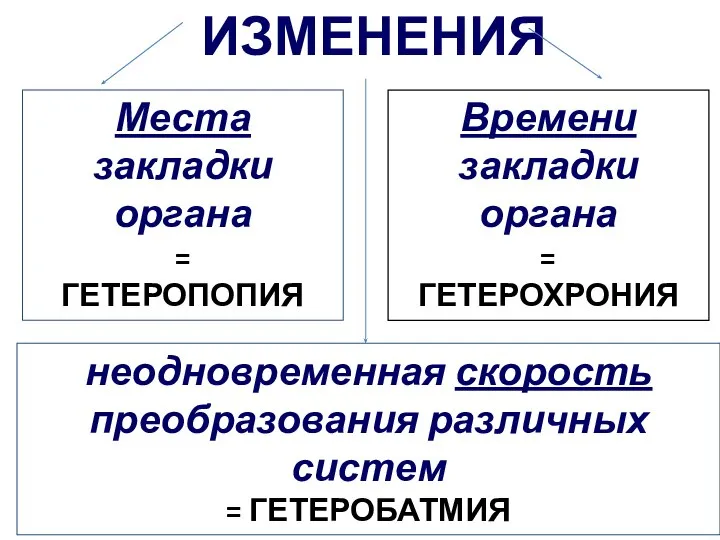

- 31. ИЗМЕНЕНИЯ Времени закладки органа = ГЕТЕРОХРОНИЯ Места закладки органа = ГЕТЕРОПОПИЯ неодновременная скорость преобразования различных систем

- 32. Онтофилогенетические механизмы возникновения пороков развития человека: рекапитуляция параллелизмы Результат недостаточности или отсутствия анаболий в критические периоды

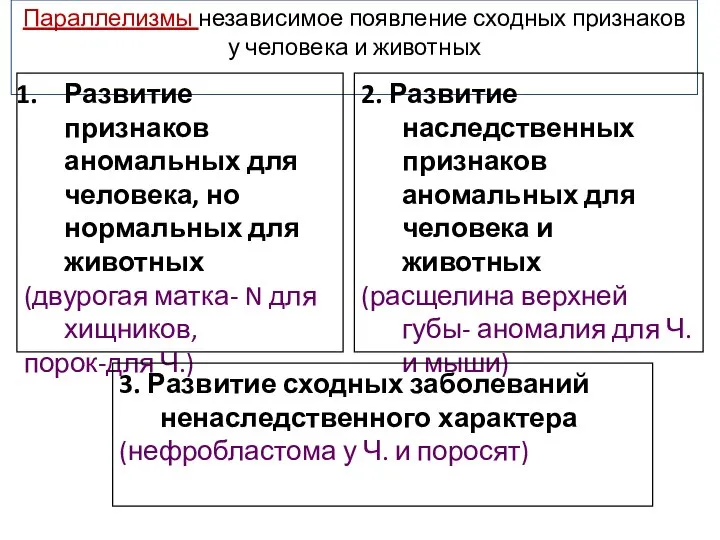

- 33. Параллелизмы независимое появление сходных признаков у человека и животных Развитие признаков аномальных для человека, но нормальных

- 34. Сравнительный обзор систем органов позвоночных

- 35. 1. Филогенез покровов тела хордовых происхождение Эктодермальное (эпидермис) Мезодермальное (дерма) Функции кожи: Защитная Терморегуляторная Выделительная Обменная

- 36. Основные направления эволюции покровов Хордовых: 1. Разделение покрова на эпидермис (наружный) и дерму (внутренний) 2. Дифференцировка

- 38. однослойный эпителий (эпидермис), который располагается на подстилающей его тонкой базальной мембране. Сверху эпидермис покрыт кутикулой Сверху

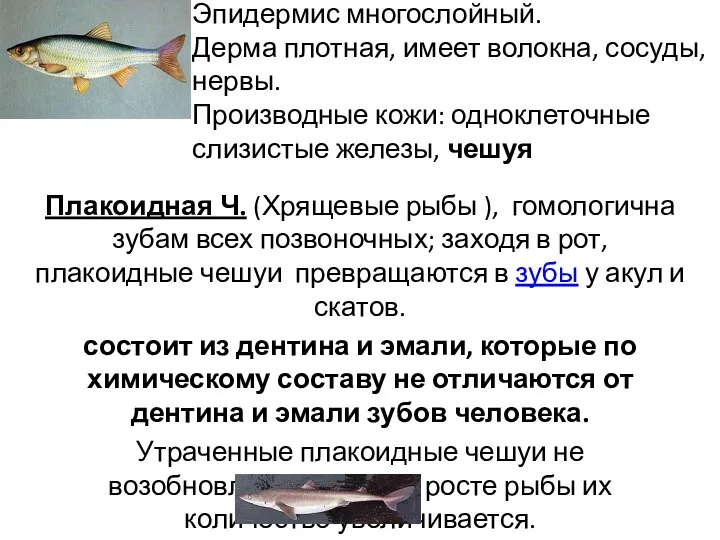

- 39. Эпидермис многослойный. Дерма плотная, имеет волокна, сосуды, нервы. Производные кожи: одноклеточные слизистые железы, чешуя Плакоидная Ч.

- 40. Чешуя настоящих костных рыб -эласмоидная -сами чешуйки анатомически являются тонкими костными пластинками; гребенчатая поверхность чешуи улучшает

- 41. Кожа является дополнительным органом газообмена и снабжена густой сетью капилляров. Кожа богата кожными железами, выделяющими слизь.

- 42. Защита от высыхания- выход на сушу Наружный кожный покровНаружный кожный покров в результате утолщения и ороговения

- 43. Хорошо развиты эпидермис (5 слоев) и дерма (слои: сетчатый; сосковый: рецепторы, кровеносные и лимфатические сосуды) Появляется

- 44. Пороки развития: 1. ихтиоз-чрезмерное развитие рогового слоя (в основе лежат мутации либо нарушения экспрессии генов, кодирующих

- 45. Онтофилогенетические пороки развития покровов у человека: 2.Ангидрозная дисплазия (отсутствие потовых желез); 4. Гипертрихоз (чрезмерное оволосение кожи);

- 46. Онтофилогенетические пороки развития покровов у человека: 5.Полителия (многососковость). 6.Полимастия (увеличенное количество млечных желез).

- 47. 2. Филогенез скелета хордовых происхождение Мезодермальное Отделы: Осевой скелет, Скелет головы (череп) Скелет конечностей и их

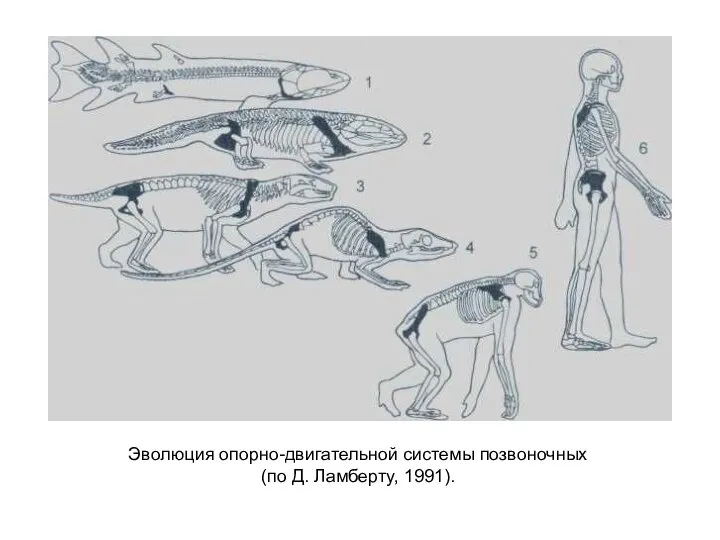

- 48. Эволюция опорно-двигательной системы позвоночных (по Д. Ламберту, 1991).

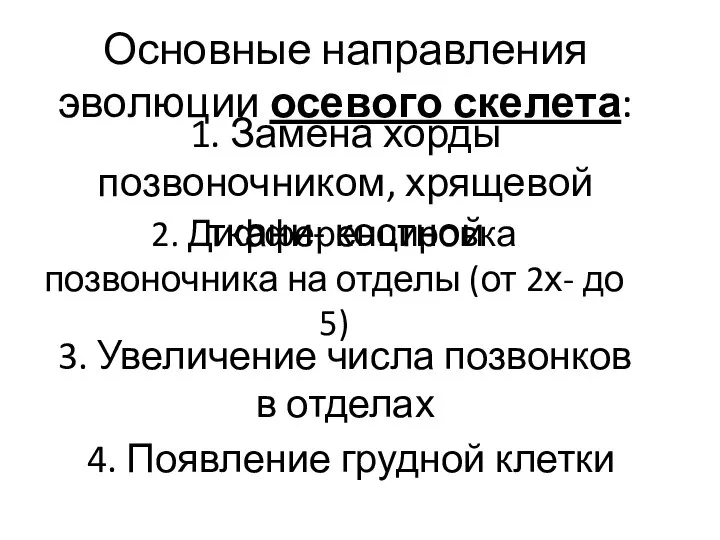

- 49. Основные направления эволюции осевого скелета: 1. Замена хорды позвоночником, хрящевой ткани- костной 2. Дифференцировка позвоночника на

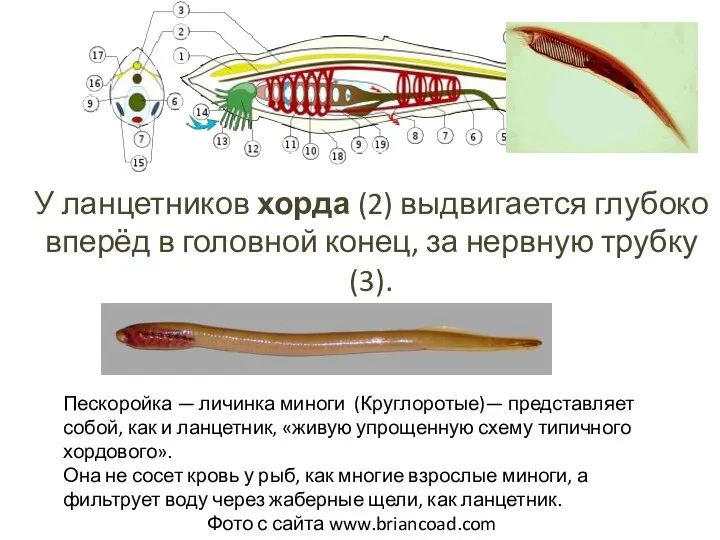

- 50. У ланцетников хорда (2) выдвигается глубоко вперёд в головной конец, за нервную трубку (3). Пескоройка —

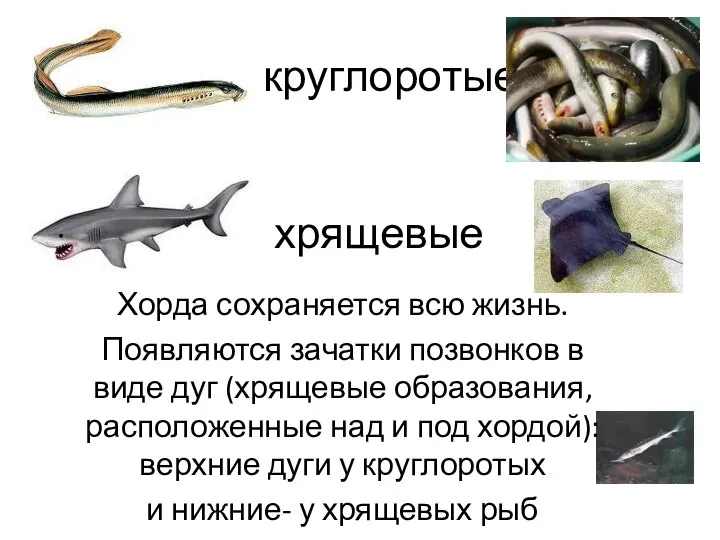

- 51. круглоротые Хорда сохраняется всю жизнь. Появляются зачатки позвонков в виде дуг (хрящевые образования, расположенные над и

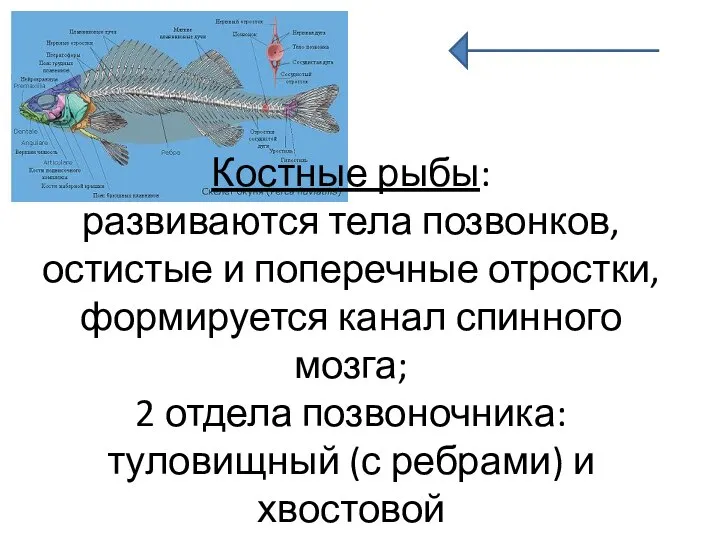

- 52. Костные рыбы: развиваются тела позвонков, остистые и поперечные отростки, формируется канал спинного мозга; 2 отдела позвоночника:

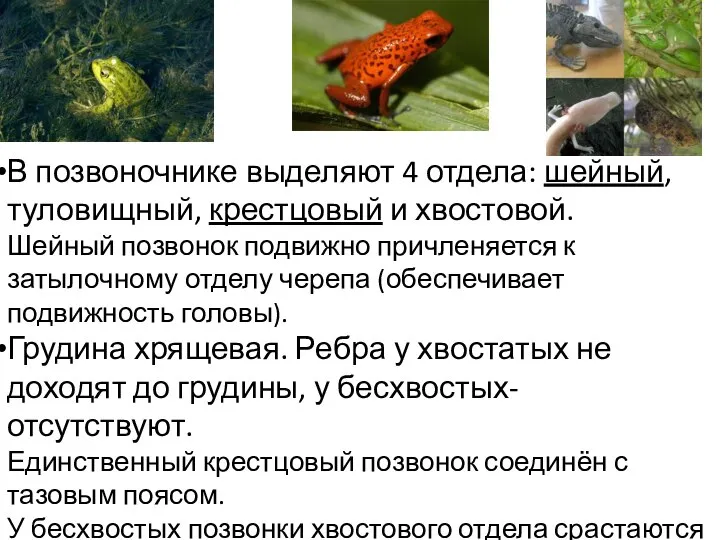

- 53. В позвоночнике выделяют 4 отдела: шейный, туловищный, крестцовый и хвостовой. Шейный позвонок подвижно причленяется к затылочному

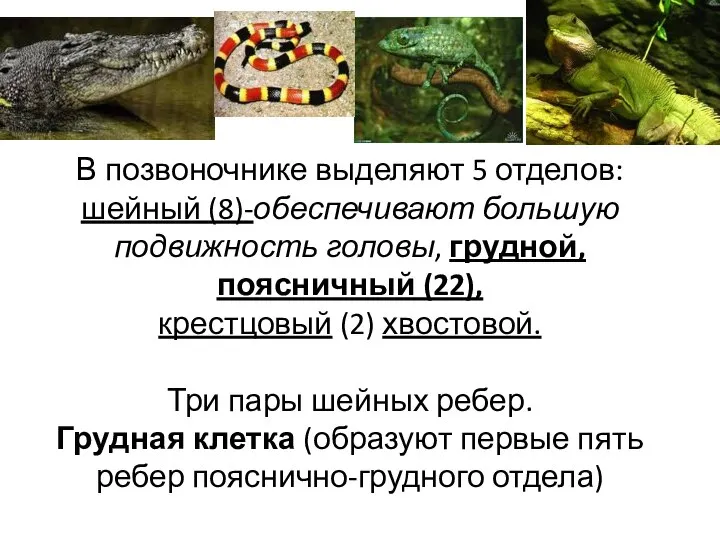

- 54. В позвоночнике выделяют 5 отделов: шейный (8)-обеспечивают большую подвижность головы, грудной, поясничный (22), крестцовый (2) хвостовой.

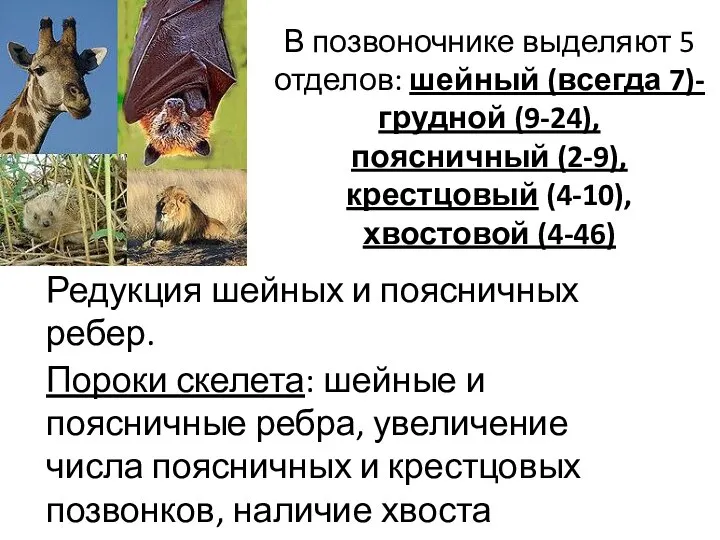

- 55. Редукция шейных и поясничных ребер. В позвоночнике выделяют 5 отделов: шейный (всегда 7)- грудной (9-24), поясничный

- 56. Онтофилогенетические пороки развития скелета человека: Увеличение количества позвонков. Расщелина дуги позвонков (spina bifida) и несрастание остистых

- 57. Онтофилогенетические пороки развития скелета человека: Нарушение гетеротопии пояса верхних конечностей (врожденное высокое стояние лопаток – болезнь

- 58. Онтофилогенетические пороки развития скелета человека: 5. Сужение грудной клетки; 6. Узкий таз; 7. Персистирование хвоста (хвостовой

- 59. Основные направления эволюции скелета конечностей: 1. От метаплевральных складок ланцетника к парным плавникам 2. От многолучевого

- 60. Онтофилогенетически обусловленные пороки: добавочные кости запястья, предплюсны, пальцы кисти и стопы

- 61. Онтофилогенетические пороки развития скелета: Сращение пальцев (синдактилия). 9. Увеличение количества пальцев (полидактилия).

- 62. Онтофилогенетические пороки развития скелета человека: 10. Увеличение количества фаланг пальцев (полифалангия).

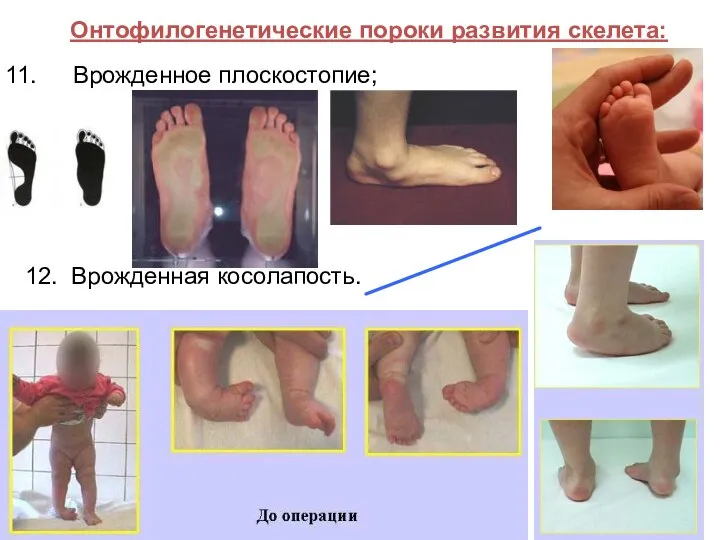

- 63. Онтофилогенетические пороки развития скелета: Врожденное плоскостопие; 12. Врожденная косолапость.

- 64. Основные направления эволюции черепа: 1. Объединение лицевого отдела с мозговым 2. Замена хрящевого черепа костным 3.

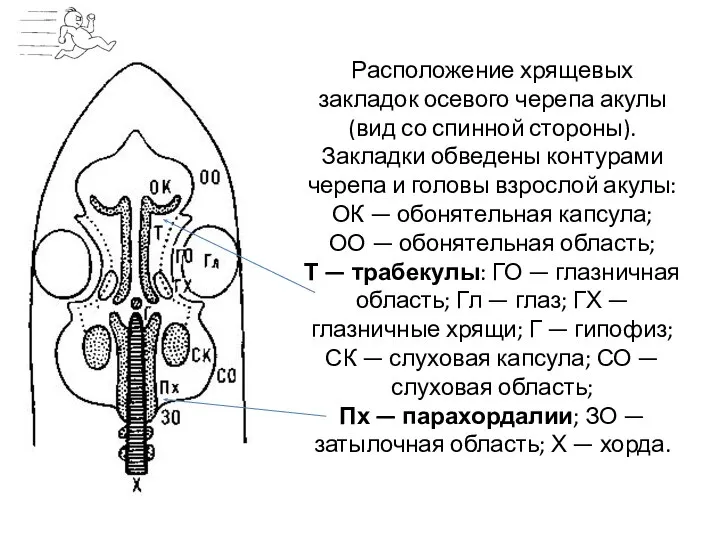

- 65. Закладка мозгового отдела происходит из 2 частей: трабекул и парахордарий, которые разрастаются и образуют черепную коробку

- 66. Расположение хрящевых закладок осевого черепа акулы (вид со спинной стороны). Закладки обведены контурами черепа и головы

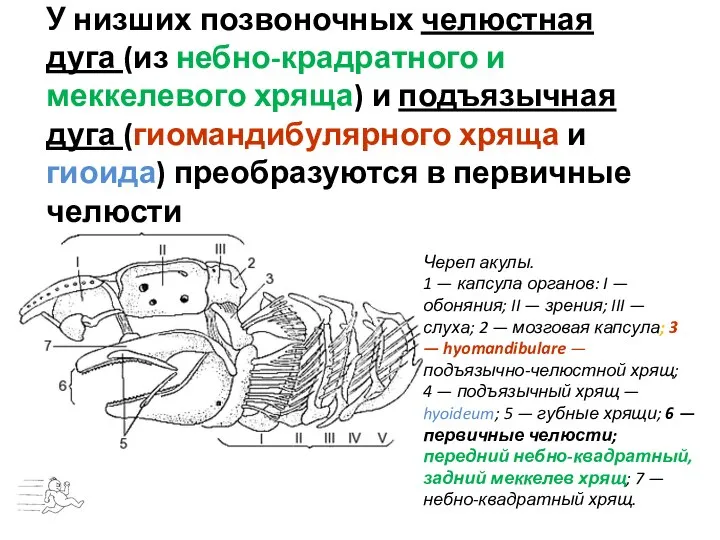

- 67. Висцеральный отдел развивается из хрящевых дуг, охватывающих передний отдел пищеварительного тракта. Дуги нумеруются от черепа: 1-я-челюстная,

- 68. У низших позвоночных челюстная дуга (из небно-крадратного и меккелевого хряща) и подъязычная дуга (гиомандибулярного хряща и

- 69. У низших позвоночных челюстная дуга (из небно-крадратного и меккелевого хряща) и подъязычная дуга (гиомандибулярного хряща и

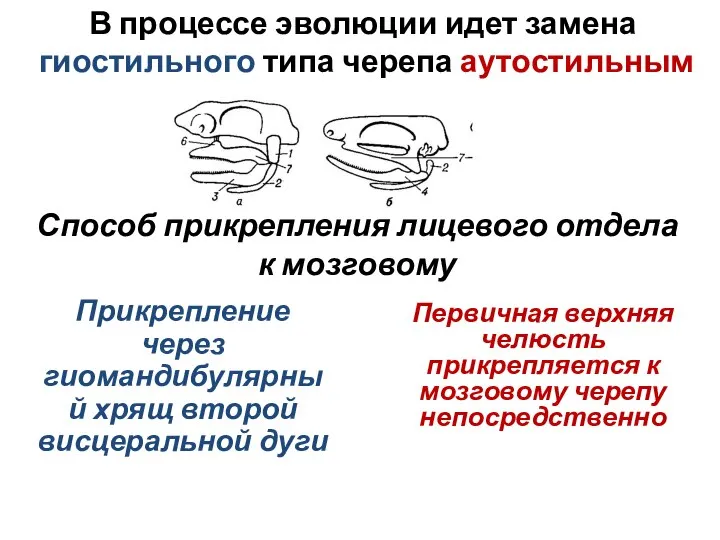

- 70. В процессе эволюции идет замена гиостильного типа черепа аутостильным Способ прикрепления лицевого отдела к мозговому Прикрепление

- 71. Пороки: увеличение числа костных элементов, несрасщение твердого неба, 1 слуховая косточка и тд.

- 72. Односторонняя или двусторонняя расщелина верхней губы, верхней челюсти. Незаращение твердого неба.

- 73. Отсутствие, недоразвитие барабанной полости, слуховых косточек, низкое расположение слуховых проходов.

- 74. 3. Филогенез нервной системы хордовых происхождение эктодермальное Функции : Объединяет структуры организма в единое целое; Регулирует

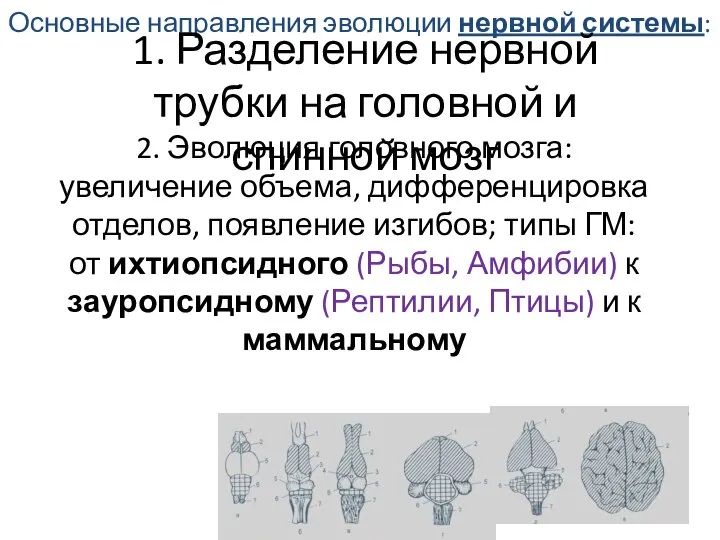

- 75. Основные направления эволюции нервной системы: 1. Разделение нервной трубки на головной и спинной мозг 2. Эволюция

- 76. Основные направления эволюции нервной системы: 4. Формирование коры больших полушарий и центров высшей нервной деятельности 5.

- 77. Онтофилогенетически обусловленные пороки: отсутствие полушарий, ихтиопсидный, зауропсидный типы головного мозга и др.

- 78. Филогенетически обусловленные пороки развития нервной системы человека Анэнцефалия — отсутствие головного мозга. 2. Микроэнцефалия — малые

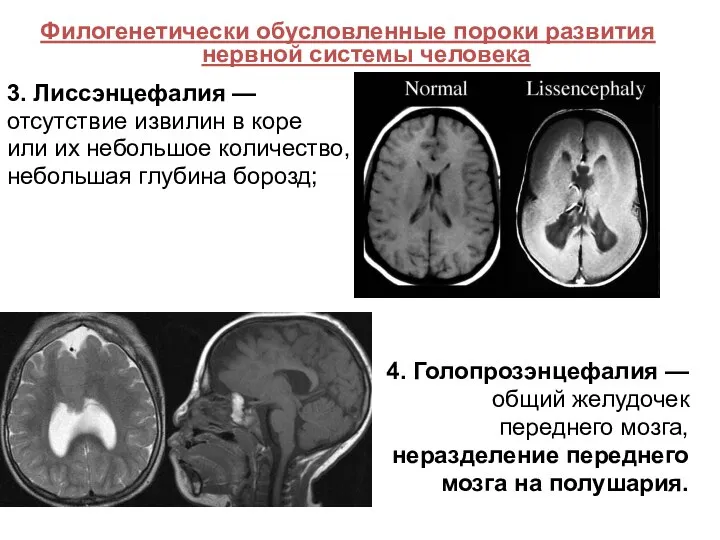

- 79. Филогенетически обусловленные пороки развития нервной системы человека 3. Лиссэнцефалия — отсутствие извилин в коре или их

- 80. Филогенетически обусловленные пороки развития нервной системы человека 5. Рахисхиз — несмыкание заднего шва нервной трубки спинного

- 81. 4. Филогенез пищеварительной системы происхождение Эктодермальное (передний и задний отделы ПС Функции : Механическая и химическая

- 82. Основные направления эволюции пищеварительной системы: 1. Разделение пищеварительной трубки на отделы 2. Развитие пищеварительных желез 3.

- 83. Онтофилогенетически обусловленные пороки: расщелина губы и неба, закладка двух рядов зубов, свищи шеи, укорочение кишечника, добавочные

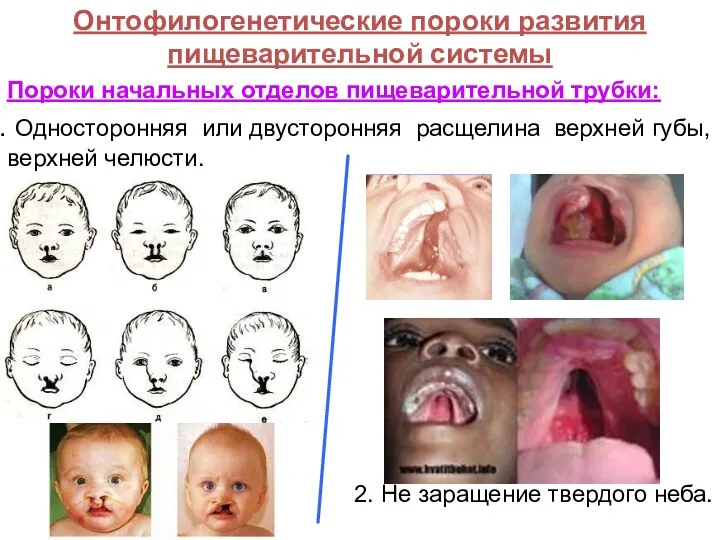

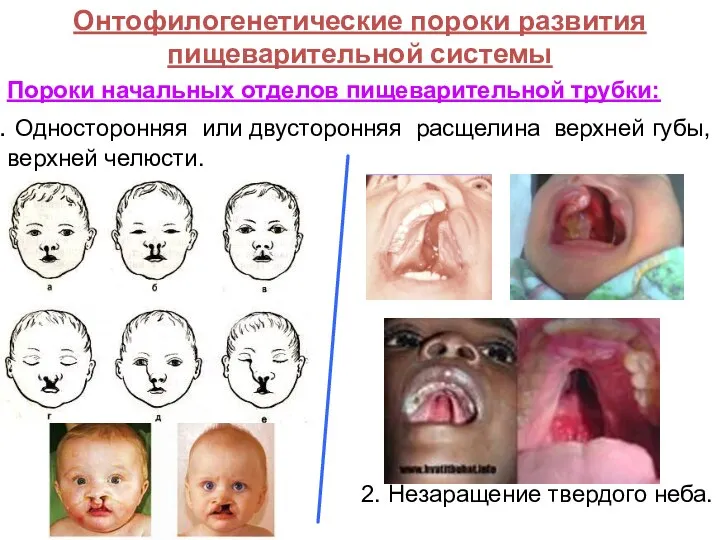

- 84. Онтофилогенетические пороки развития пищеварительной системы Пороки начальных отделов пищеварительной трубки: Односторонняя или двусторонняя расщелина верхней губы,

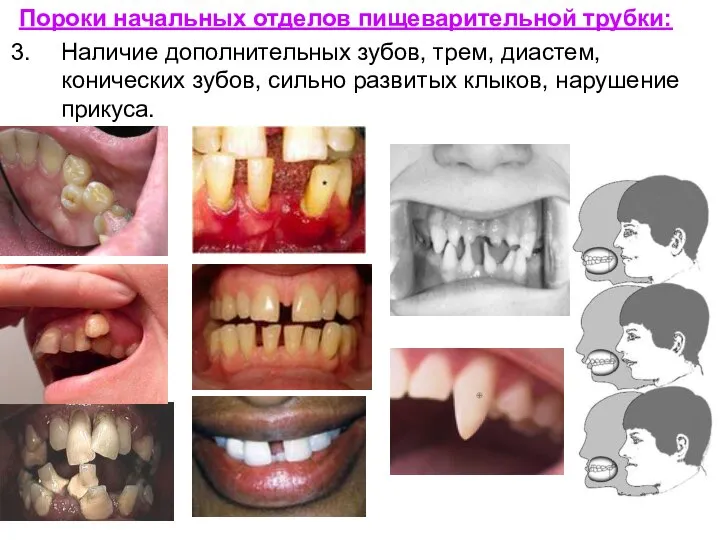

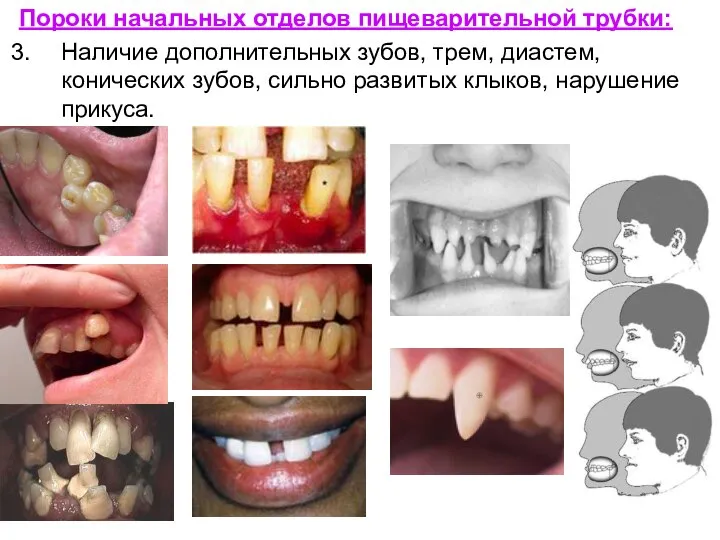

- 85. Пороки начальных отделов пищеварительной трубки: Наличие дополнительных зубов, трем, диастем, конических зубов, сильно развитых клыков, нарушение

- 86. Онтофилогенетические пороки развития пищеварительной системы Пороки начальных отделов пищеварительной трубки: Односторонняя или двусторонняя расщелина верхней губы,

- 87. Пороки начальных отделов пищеварительной трубки: Наличие дополнительных зубов, трем, диастем, конических зубов, сильно развитых клыков, нарушение

- 88. Онтофилогенетические пороки развития пищеварительной системы Пороки среднего и заднего отделов пищеварительной трубки: Гипоплазия — недоразвитие различных

- 89. 5. Филогенез дыхательной системы происхождение Функции : Газообмен между вдыхаемым воздухом (водой) и венозной кровью; Согревание,

- 90. Основные направления эволюции жаберного дыхания: 1. От жаберных щелей ланцетника к жаберному аппарату рыб 2. Увеличение

- 91. Основные направления эволюции легочного дыхания: 1. Дифференцировка воздухопроводящих путей 2. Увеличение дыхательной поверхности легких 3. Достижения

- 92. Онтофилогенетически обусловленные пороки: гипоплазия гортани, дыхательных путей или легких, нарушения ветвления бронхов др.

- 93. Эволюция дыхательной системы. Пороки легких человека: а) агенезия -весь орган полностью отсутствует б) аплазия- отсутствие легочной

- 94. 6. Филогенез кровеносной системы происхождение Функции : Дыхательная, трофическая, выделительная, регуляторная, защитная, терморегуляторная, гомеостатическая мезодермальное

- 95. Основные направления эволюции кровеносной системы: 1. Появление и дифференцировка сердца (от 2-х к 4-х камерному) 3.

- 96. Онтофилогенетически обусловленные пороки: дефект межпредсердной перегородки, дефект межжелудочковой перегородки; Незаращение артериального (Боталлова) протока, правая дуга аорты,

- 97. 1 — общий желудочек; 2 — дефект межжелудочковой перегородки; 3 — общий атриовентрикулярный канал; 4 —

- 98. 7. Филогенез выделительной системы происхождение Функции : Выделительная (образование мочи); Гомеостатическая: поддерживает постоянным объем и осмотическое

- 99. Основные направления эволюции выделительной системы: 1. Увеличение числа структурно-функциональных единиц- нефронов и площади выделительной поверхности 3.

- 100. Онтофилогенетически обусловленные пороки: необычное положение почек (в области их эмбриональных закладок), удвоение мочеточника, недоразвитие почек

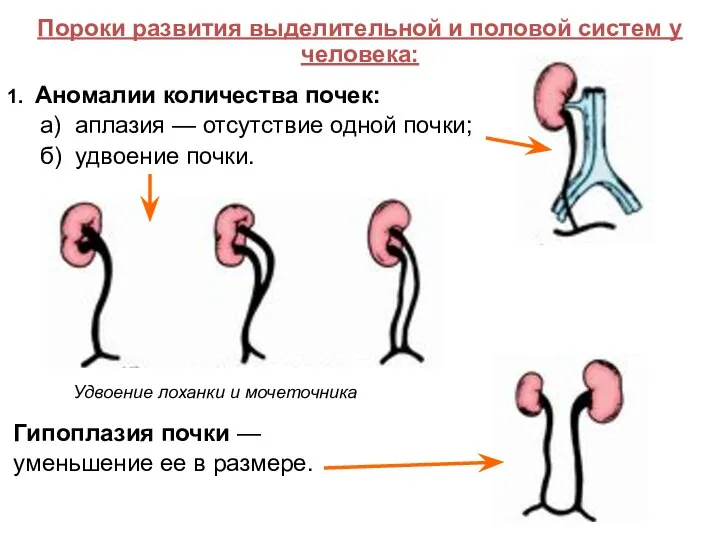

- 101. Пороки развития выделительной и половой систем у человека: 1. Аномалии количества почек: а) аплазия — отсутствие

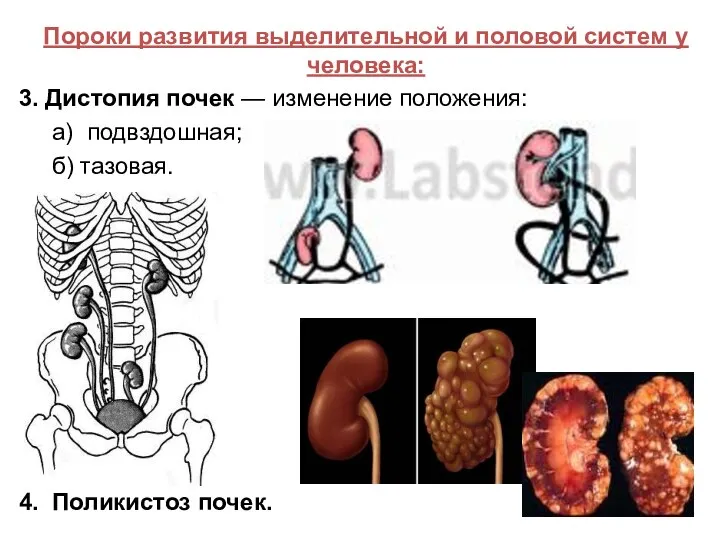

- 102. Пороки развития выделительной и половой систем у человека: 3. Дистопия почек — изменение положения: а) подвздошная;

- 103. Пороки развития выделительной и половой систем у человека: Аномалии развития матки и влагалища; 6. Крипторхизм —

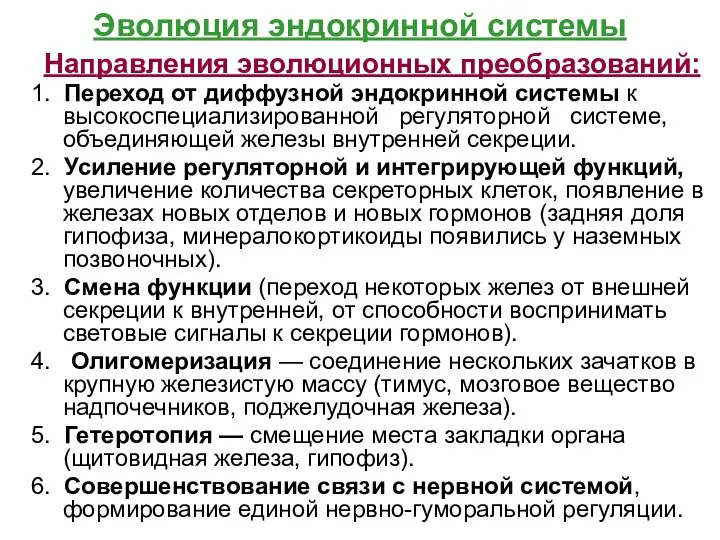

- 104. Эволюция эндокринной системы Направления эволюционных преобразований: 1. Переход от диффузной эндокринной системы к высокоспециализированной регуляторной системе,

- 106. Скачать презентацию

![БЭР КАРЛ МАКСИМОВИЧ [1792 — 1876], русский естествоиспытатель, основатель эмбриологии ЗАКОНЫ](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/689901/slide-16.jpg)

![БЭР К.М. [1792 — 1876] ЗАКОН зародышевого сходства (1826) на ранних](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/689901/slide-17.jpg)

Дощовий червяк

Дощовий червяк Тигр - самая большая кошка на Земле

Тигр - самая большая кошка на Земле Питание и пищеварение Проверочная работа

Питание и пищеварение Проверочная работа  Күрделі липидтер. Сабынданбайтын липидтер (стериндер, стероидтар) және олардың биологиялық маңызы

Күрделі липидтер. Сабынданбайтын липидтер (стериндер, стероидтар) және олардың биологиялық маңызы Естественный отбор

Естественный отбор Чому скисає молоко

Чому скисає молоко Биография Чарльза Дарвина

Биография Чарльза Дарвина Окружающая среда и здоровье человека

Окружающая среда и здоровье человека Врожденные и приобретенные формы поведения Врожденные формы поведения отражают видовой опыт животных и человека. Приобретенные

Врожденные и приобретенные формы поведения Врожденные формы поведения отражают видовой опыт животных и человека. Приобретенные  Витамины. Биологическая роль витаминов

Витамины. Биологическая роль витаминов Osteologia_obschaya_2022_DO_GPA_64sl (1)

Osteologia_obschaya_2022_DO_GPA_64sl (1) Строение и многообразие грибов

Строение и многообразие грибов Пищеварение в ротовой полости

Пищеварение в ротовой полости Вегетативная нервная система

Вегетативная нервная система Продукты и части тела

Продукты и части тела В течение тысячелетий человек, употребляя в основном растительную пищу, получал вместе с ней антимикробные, противопаразитарные и

В течение тысячелетий человек, употребляя в основном растительную пищу, получал вместе с ней антимикробные, противопаразитарные и Тест. Биосфера

Тест. Биосфера Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия естественного отбора

Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия естественного отбора Харпер Ли Убить пересмешника

Харпер Ли Убить пересмешника Кәрзиндәге витаминдар

Кәрзиндәге витаминдар Внутривидовые и межвидовые взаимоотношения. Проблемы устойчивого развития. Лекция 2

Внутривидовые и межвидовые взаимоотношения. Проблемы устойчивого развития. Лекция 2 Конкурс презентаций «Великие люди России» сайт «Сообщество взаимопомощи учителей Pedsovet.su» Номинация: «Другие Великие люди Ро

Конкурс презентаций «Великие люди России» сайт «Сообщество взаимопомощи учителей Pedsovet.su» Номинация: «Другие Великие люди Ро Международный день птиц

Международный день птиц Путешествие с животными. Мадагаскар

Путешествие с животными. Мадагаскар Как развивается цветок

Как развивается цветок Семейство крестоцветные КАПУСТА

Семейство крестоцветные КАПУСТА Выполнила: учащаяся 10 класса Мазурова В.Е

Выполнила: учащаяся 10 класса Мазурова В.Е Развитие эволюционного учения Чарльза Дарвина

Развитие эволюционного учения Чарльза Дарвина