Содержание

- 3. В состав дыхательной системы входят различные органы, выполняющие воздухопроводящую и дыхательную (газообменную, респираторную) функции: полость носа,

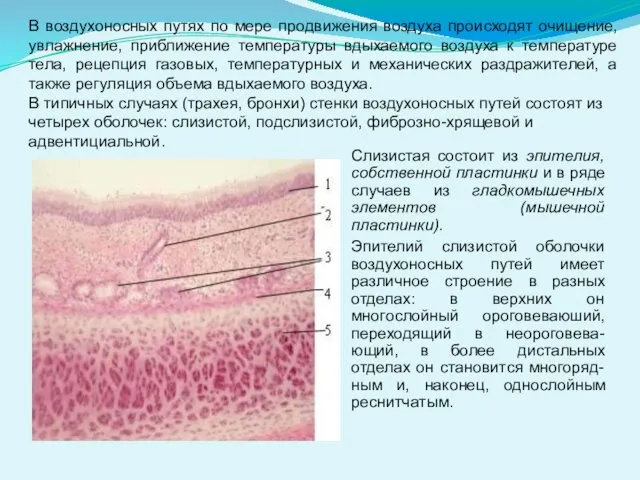

- 4. В воздухоносных путях по мере продвижения воздуха происходят очищение, увлажнение, приближение температуры вдыхаемого воздуха к температуре

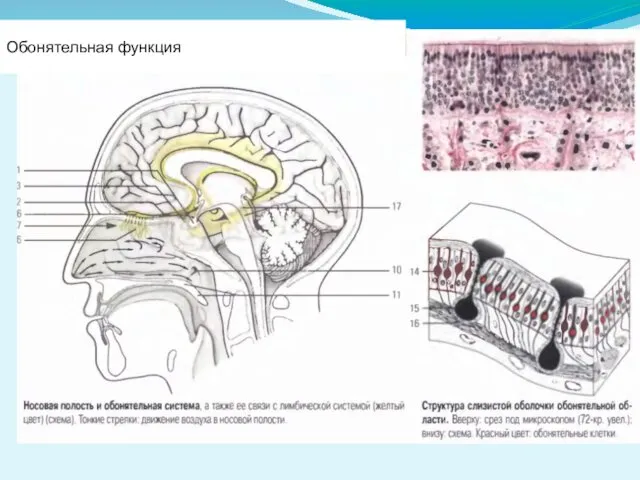

- 5. Обонятельная функция

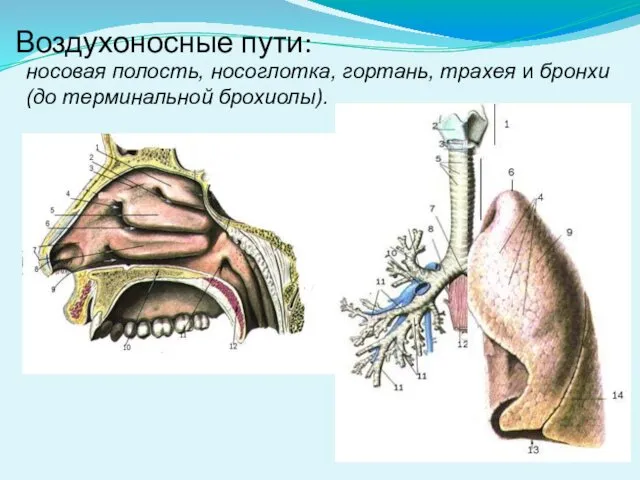

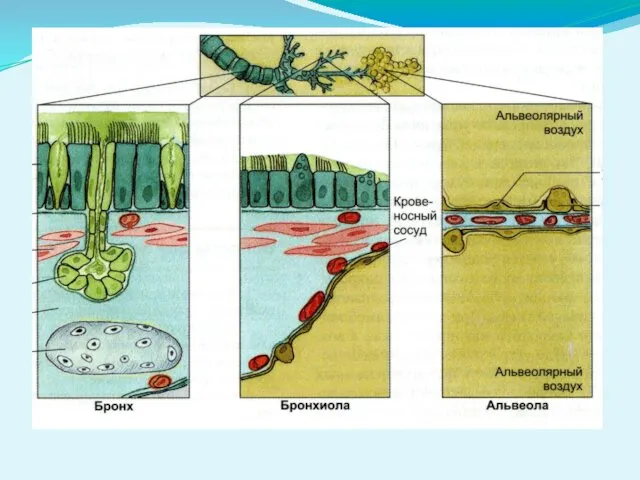

- 6. Воздухоносные пути: носовая полость, носоглотка, гортань, трахея и бронхи (до терминальной брохиолы).

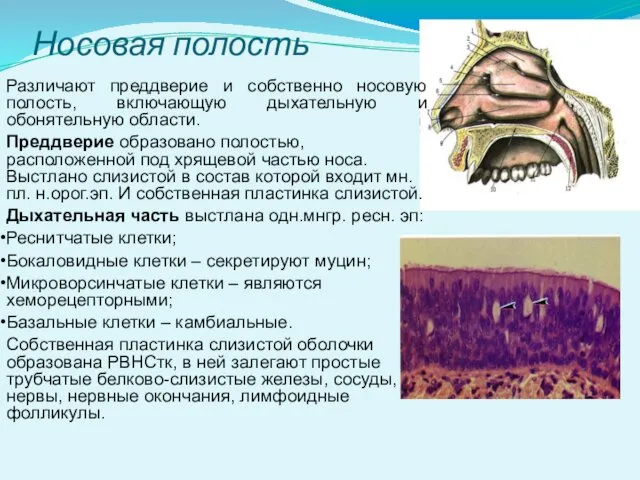

- 7. Носовая полость Различают преддверие и собственно носовую полость, включающую дыхательную и обонятельную области. Преддверие образовано полостью,

- 8. Слизистая оболочка в области средней и нижней носовой раковины. В ней находятся тонкостенные вены. В нормальных

- 9. Носоглотка - Выстлана многослойным реснитчатым эпителием, лежащим на собственной пластинке. В которой залегают секреторные отделы мелких

- 10. В средней части гортани имеются складки слизистой оболочки, образующие так называемые истинные и ложные голосовые связки.

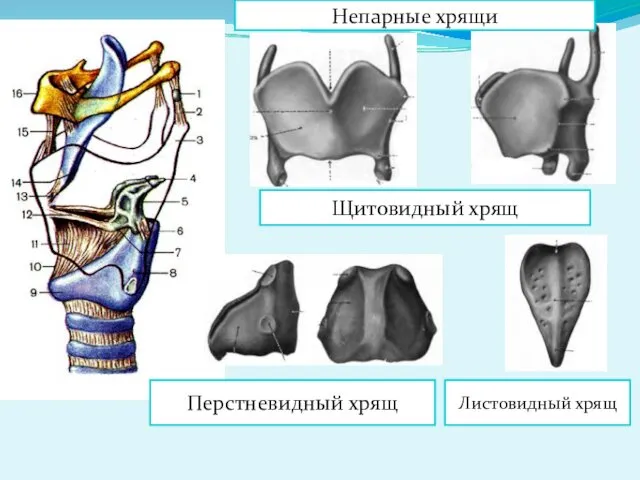

- 11. Щитовидный хрящ Перстневидный хрящ Листовидный хрящ Непарные хрящи

- 13. Гортань - принимает участие не только в проведении воздуха, но и в звукообразовании Имеет три оболочки:

- 14. Схема гистологического строения голосового аппарата 1 - хрящ надгортанника; 2 - собственная пластинка слизистой оболочки; 3

- 15. Голосовые связки (истинные и ложные) Образованы складками слизистой оболочки, выступающей в просвет гортани . Их основу

- 17. Трахея -

- 18. Трахея — полый трубчатый орган слоистого типа, состоит из 4-х оболочек: Слизистой ; Подслизистой ; Фиброзно-хрящевой;

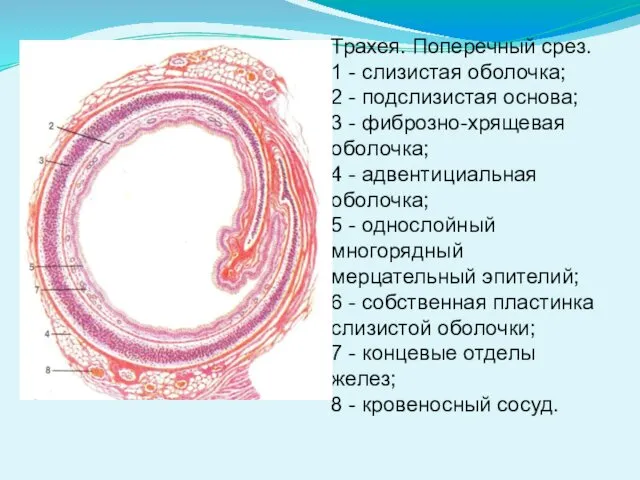

- 20. Трахея. Поперечный срез. 1 - слизистая оболочка; 2 - подслизистая основа; 3 - фиброзно-хрящевая оболочка; 4

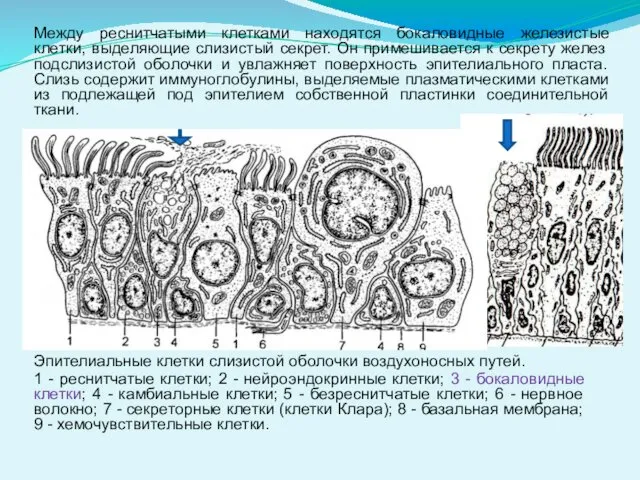

- 21. Эпителиальные клетки слизистой оболочки воздухоносных путей. 1 - реснитчатые клетки; 2 - нейроэндокринные клетки; 3 -

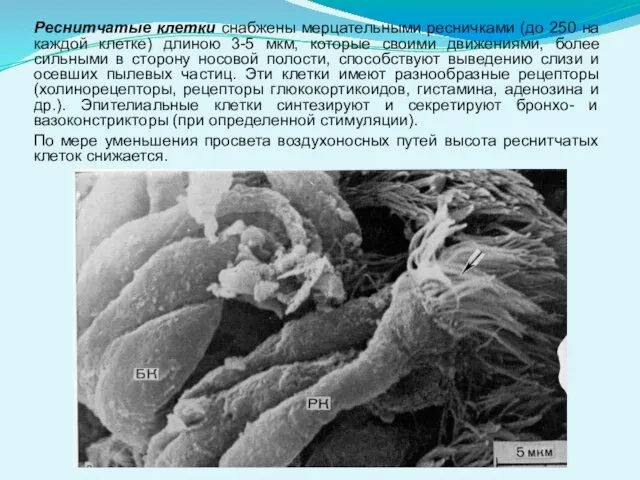

- 22. Реснитчатые клетки снабжены мерцательными ресничками (до 250 на каждой клетке) длиною 3-5 мкм, которые своими движениями,

- 23. Эпителиальные клетки слизистой оболочки воздухоносных путей. 1 - реснитчатые клетки; 2 - нейроэндокринные клетки; 3 -

- 24. Нейроэндокршшые клетки относящиеся к диффузной эндокринной системе, располагаются поодиночке, содержат в цитоплазме мелкие гранулы с плотным

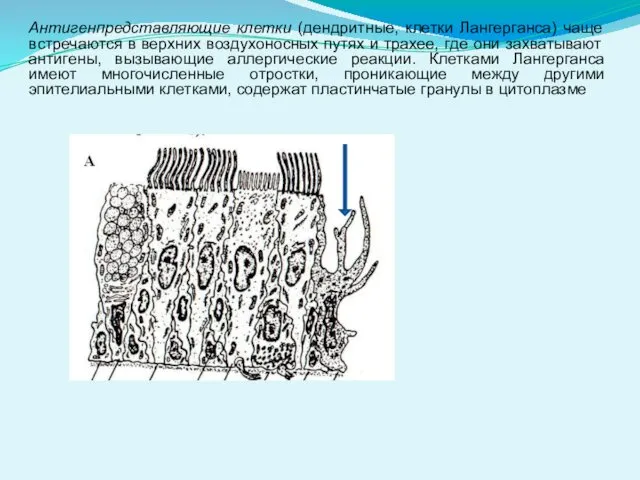

- 25. Антигенпредставляющие клетки (дендритные, клетки Лангерганса) чаще встречаются в верхних воздухоносных путях и трахее, где они захватывают

- 26. Щеточные (каемчатые) клетки у снабженные на апикальной поверхности микроворсинками, располагаются в дистальном отделе воздухоносных путей. Полагают,

- 27. Секреторные клетки (бронхиолярные экзокриноциты), или клетки Клара, встречаются в бронхиолах. Они характеризуются куполообразной верхушкой, окруженной короткими

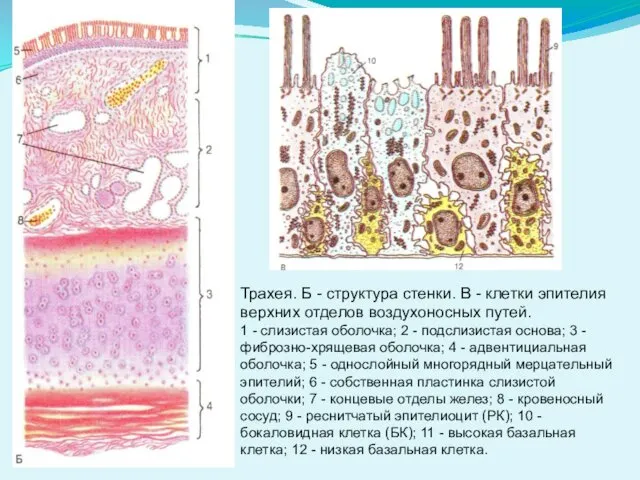

- 28. Трахея. Б - структура стенки. В - клетки эпителия верхних отделов воздухоносных путей. 1 - слизистая

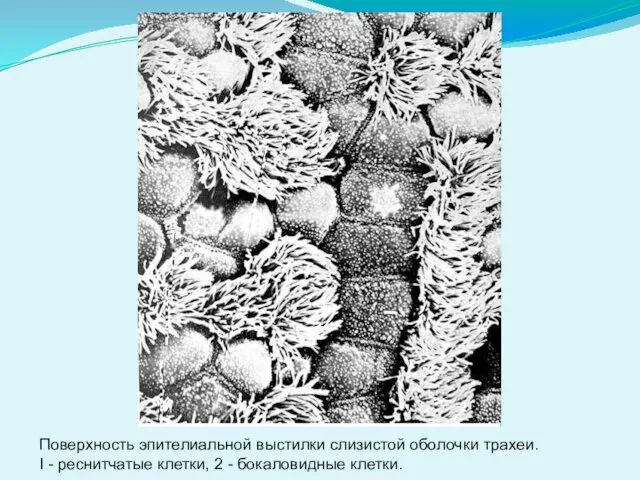

- 29. Поверхность эпителиальной выстилки слизистой оболочки трахеи. I - реснитчатые клетки, 2 - бокаловидные клетки.

- 31. Респираторный отдел – легкие, окруженные плеврой. АЦИНУС

- 32. Топография -

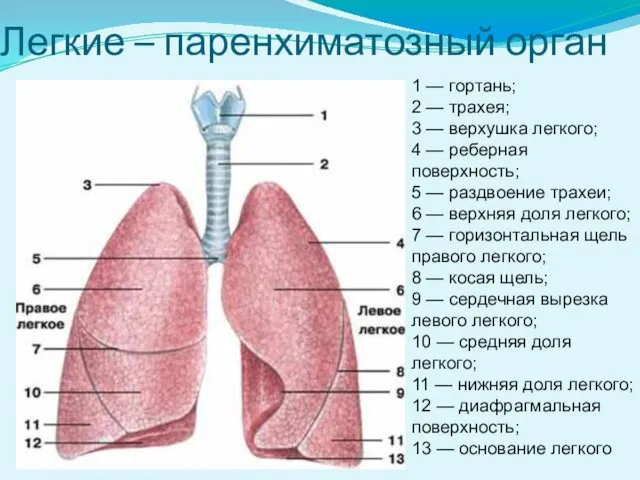

- 33. Легкие – паренхиматозный орган 1 — гортань; 2 — трахея; 3 — верхушка легкого; 4 —

- 35. Ацинус - структурно-функциональная единица легкого I - респираторная бронхиола 1-го порядка; 2 - респираторные бронхиолы 2-го

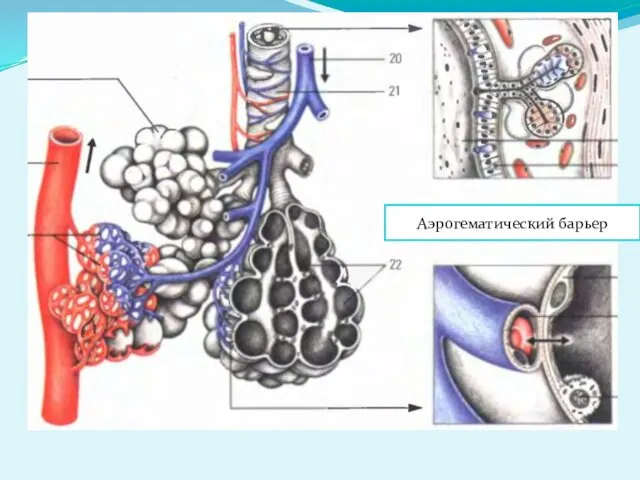

- 36. Аэрогематический барьер

- 37. Гемоглобин α2β2

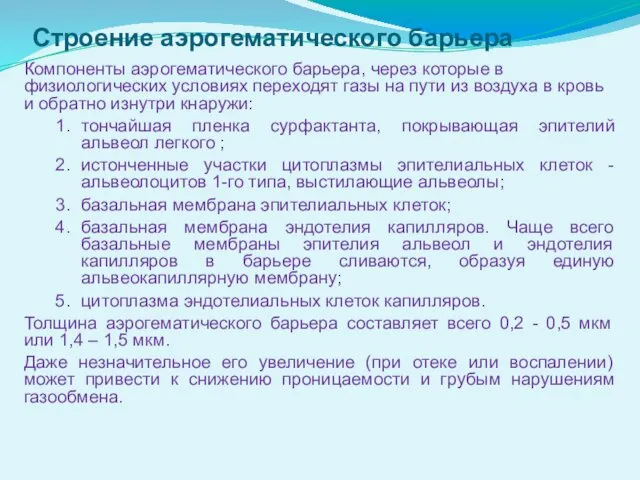

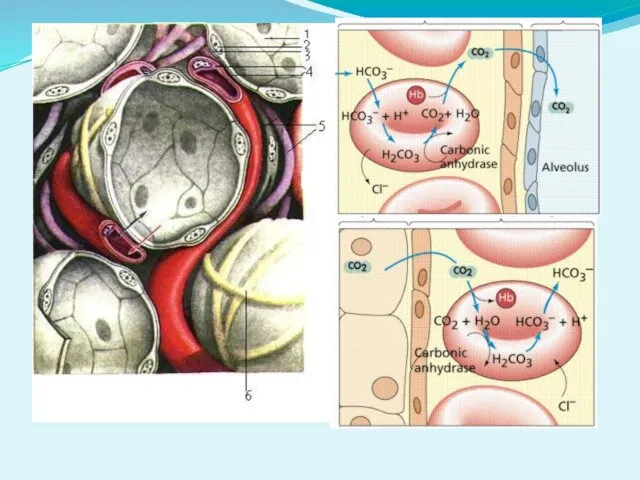

- 38. Строение аэрогематического барьера Компоненты аэрогематического барьера, через которые в физиологических условиях переходят газы на пути из

- 39. 1 - ядро эндотелиоцита; 2 -просвет капилляра; 3 - эритроцит; 4 -цитоплазма эндотелиоцита; 5 - цитоплазма

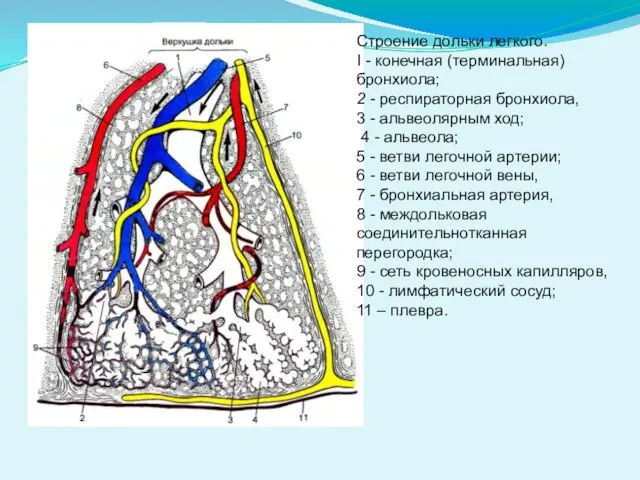

- 41. Строение дольки легкого. I - конечная (терминальная) бронхиола; 2 - респираторная бронхиола, 3 - альвеолярным ход;

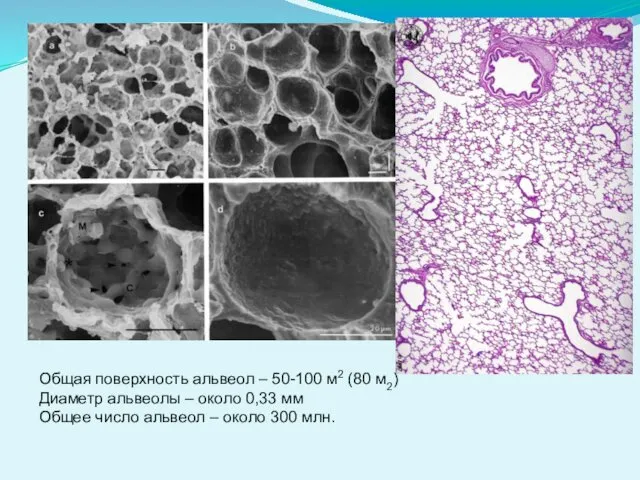

- 42. Общая поверхность альвеол – 50-100 м2 (80 м2) Диаметр альвеолы – около 0,33 мм Общее число

- 44. Эпителий, выстилающий респираторный отдел легкого с аэрогематическим барьером образует непрерывный однослойный пласт, все клетки которого связаны

- 45. Третьим типом клеток в альвеолах, являются макрофагоциты, которые не связаны непосредственно со стенкой альвеолы, являются свободными.

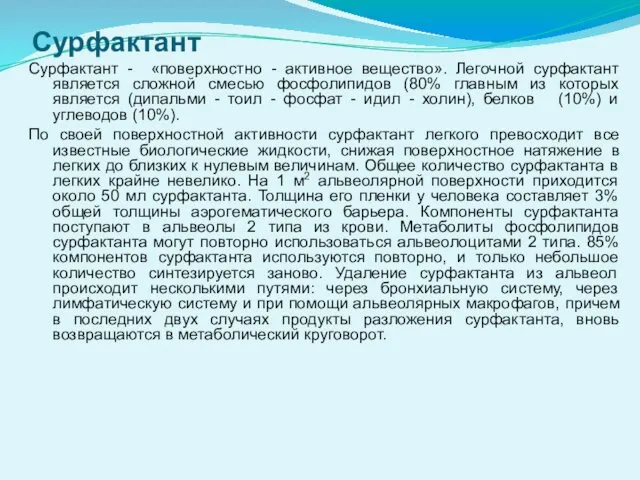

- 46. Сурфактант Сурфактант - «поверхностно - активное вещество». Легочной сурфактант является сложной смесью фосфолипидов (80% главным из

- 48. Физиология дыхания Повторение учебного материала учебной дисциплины «Анатомия и физиология человека»

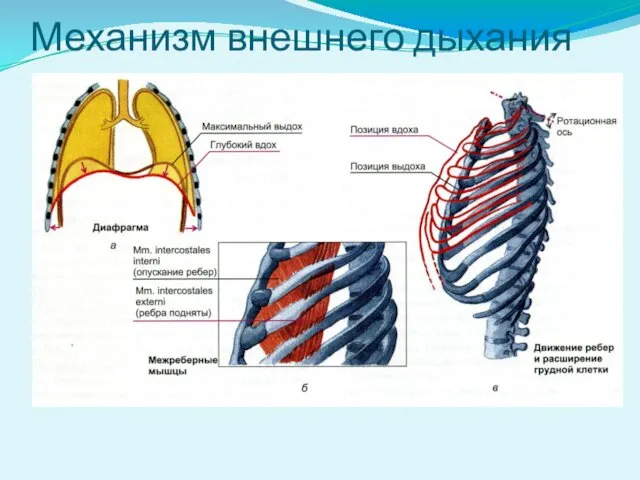

- 49. Механизм внешнего дыхания

- 50. Легочное дыхание и транспорт газов кровью

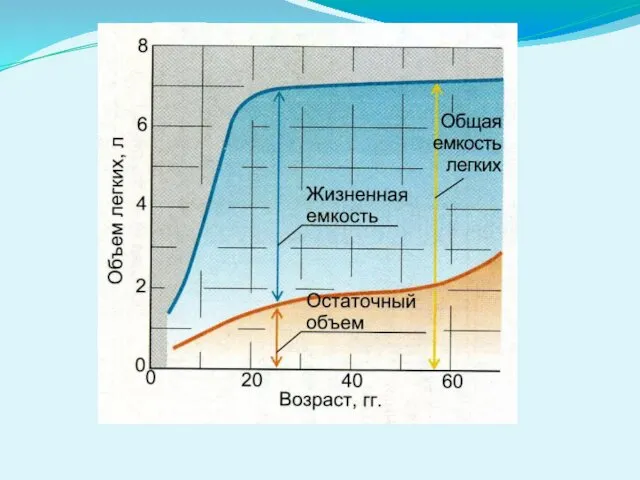

- 51. Общая емкость легких – 5 л Легочные объемы и емкости

- 53. Регуляция дыхания.

- 55. 2000 м 17% О2 5000 м 10% О2 7000 м 6% О2 альвеолярное РО2=35 mm Hg

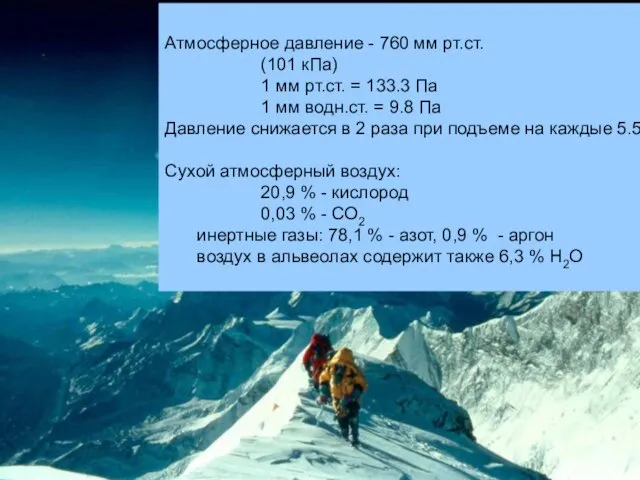

- 56. Атмосферное давление - 760 мм рт.ст. (101 кПа) 1 мм рт.ст. = 133.3 Па 1 мм

- 59. Скачать презентацию

Сущность живого. Ядерный аппарат клетки

Сущность живого. Ядерный аппарат клетки Растения потогонного действия

Растения потогонного действия Социально-биологические основы ФК и С

Социально-биологические основы ФК и С Презентация на тему "Сорная трава" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Сорная трава" - скачать презентации по Биологии Класс Пресмыкающиеся (Рептилии)

Класс Пресмыкающиеся (Рептилии) Физиология кожи, волос и ногтей

Физиология кожи, волос и ногтей Яблоко. Где растет и в каком климате

Яблоко. Где растет и в каком климате Презентация на тему "Морфология и анатомия корня" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Морфология и анатомия корня" - скачать презентации по Биологии Презентация на тему Побег. Строение и значение

Презентация на тему Побег. Строение и значение  Презентация на тему "В царстве грибов" - скачать бесплатно презентации по Биологии

Презентация на тему "В царстве грибов" - скачать бесплатно презентации по Биологии Презентация на тему Зима в лесу

Презентация на тему Зима в лесу Ботаника. Сложные вопросы

Ботаника. Сложные вопросы Физико-химические свойства белков

Физико-химические свойства белков Презентация на тему Планета зоологическая

Презентация на тему Планета зоологическая  Многообразие и хозяйственное значение рыб

Многообразие и хозяйственное значение рыб Кожа, строение и функции

Кожа, строение и функции Microbiologia si diagnosticul de laborator al infectilor stafilo-si streptococice

Microbiologia si diagnosticul de laborator al infectilor stafilo-si streptococice Singele si limfa

Singele si limfa Новосибирский зоопарк

Новосибирский зоопарк Лесные птицы

Лесные птицы Презентация на тему Семейство Тыквенные – бахчевые культуры. Семейство. Крестоцветные (Капустные)

Презентация на тему Семейство Тыквенные – бахчевые культуры. Семейство. Крестоцветные (Капустные) Шиповник - чудо ягода

Шиповник - чудо ягода Строение и функции центральной нервной системы

Строение и функции центральной нервной системы Хордовые. Основные признаки хордовых

Хордовые. Основные признаки хордовых Морфофункциональная организация нейрона как единицы нервной системы, межнейронные связи, медиаторы

Морфофункциональная организация нейрона как единицы нервной системы, межнейронные связи, медиаторы Популяции и их характеристики

Популяции и их характеристики Игра Проверь себя. Знатоки насекомых

Игра Проверь себя. Знатоки насекомых Высшие споровые. Плауны, хвощи, папоротники

Высшие споровые. Плауны, хвощи, папоротники