Содержание

- 2. Существуют следующие методы оценки качества рыбы: визуальная и органолептическая; микроскопическое исследование; микробиологическое исследование, которое проводят при

- 3. Свежая рыба имеет красные жабры, светлые выпуклые глаза, специфический запах. На разрезе мышечная ткань эластична, плотной

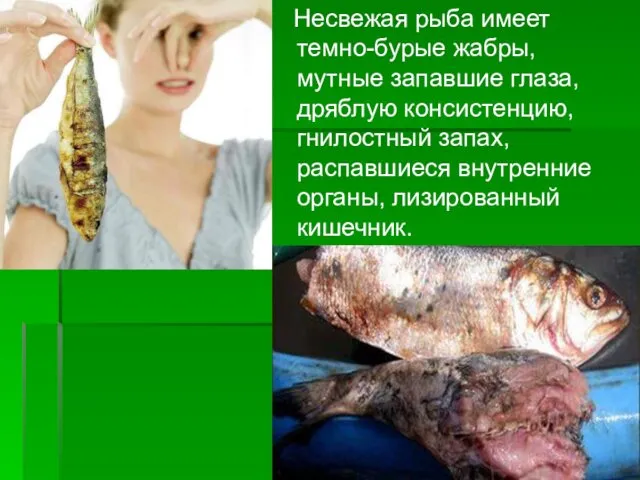

- 4. Несвежая рыба имеет темно-бурые жабры, мутные запавшие глаза, дряблую консистенцию, гнилостный запах, распавшиеся внутренние органы, лизированный

- 5. Перед микроскопическим исследованием рыбы кожу посередине спины или ближе к голове освобождают от чешуи и прижигают

- 6. -в препаратах-отпечатках, приготовленных из свежей рыбы, не заметны остатки разложившейся мышечной ткани; при микроскопии препаратов из

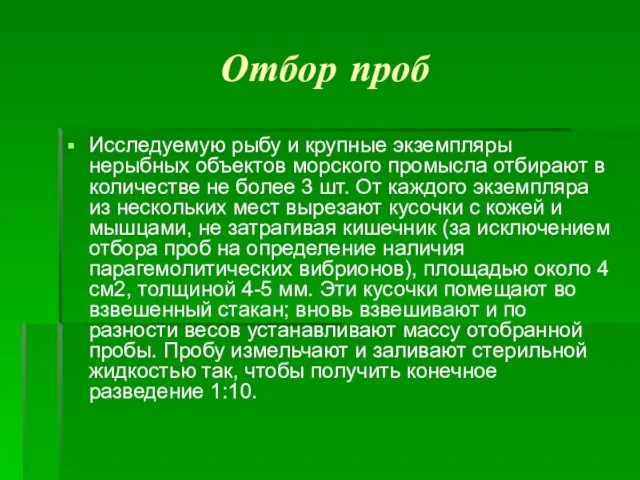

- 8. Отбор проб Исследуемую рыбу и крупные экземпляры нерыбных объектов морского промысла отбирают в количестве не более

- 9. Определение количества МАФАнМ 1 мл разведения переносят в пробирку с 9 мл стерильного раствора для дальнейшего

- 10. Количество микроорганизмов в 1 г (1 мл) продукта определяют по формуле: где К — количество микроорганизмов

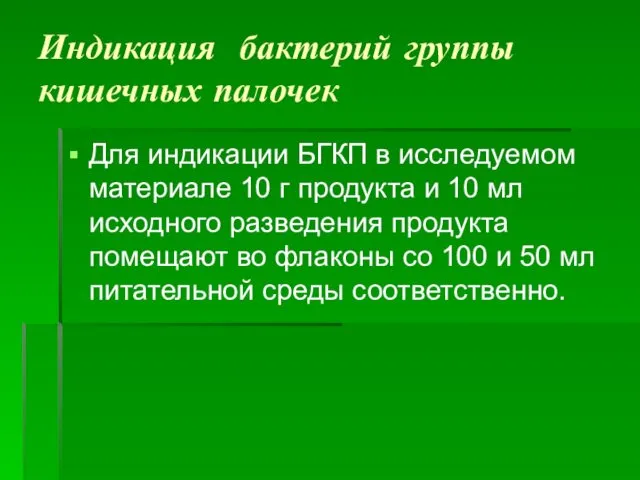

- 11. Индикация бактерий группы кишечных палочек Для индикации БГКП в исследуемом материале 10 г продукта и 10

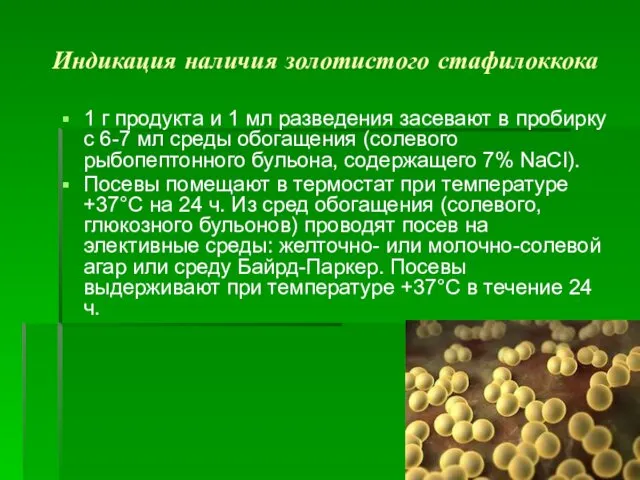

- 12. Индикация наличия золотистого стафилоккока 1 г продукта и 1 мл разведения засевают в пробирку с 6-7

- 13. Реакция плазмокоагуляции. В пробирку с 0,5 мл кроличьей плазмы, разведенной физраствором в соотношении 1:5(1 мл плазмы

- 14. Определения наличия бактерий рода сальмонелла Метод основан на способности бактерий рода сальмонелла расти на дифференциально-диагностических средах

- 15. Индикация парагемолитического вибриона Для исследования пробы сырья отбирают с частью кишечника и жабер. Для установления наличия

- 17. Скачать презентацию

Строение растительной и животной клеток под микроскопом

Строение растительной и животной клеток под микроскопом Энеолит. Ботай мәдениеті

Энеолит. Ботай мәдениеті Удивительные деревья

Удивительные деревья  Л 11 Головной мозг

Л 11 Головной мозг Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности Жизнь попугаев

Жизнь попугаев Lamiaceae. Melissa officinalis L. Мелисса лекарственная. Лимонник

Lamiaceae. Melissa officinalis L. Мелисса лекарственная. Лимонник Семейство Бобовых (гледичия, робиния, карагана)

Семейство Бобовых (гледичия, робиния, карагана) Физиология мышц. Сокращение мышцы

Физиология мышц. Сокращение мышцы Цитология. Строение и гибель клеток. Урок № 2

Цитология. Строение и гибель клеток. Урок № 2 Вещество лейцин

Вещество лейцин Сказочный гербарий

Сказочный гербарий Размножение и развитие птиц

Размножение и развитие птиц Многообразие насекомых Отряды: Чешуекрылые Двукрылые Равнокрылые Блохи

Многообразие насекомых Отряды: Чешуекрылые Двукрылые Равнокрылые Блохи Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы Строение и работа сердца. Круги кровообращения

Строение и работа сердца. Круги кровообращения Понятие об обмене веществ и энергии. Основной обмен

Понятие об обмене веществ и энергии. Основной обмен Симбиоз

Симбиоз Елановский – государственный природный зоологический заказник

Елановский – государственный природный зоологический заказник Защитная функция крови План лекции: Лейкоциты, количество, виды. Лейкограмма. Функции лейкоцитов. Тромбоциты, значение. Понятие

Защитная функция крови План лекции: Лейкоциты, количество, виды. Лейкограмма. Функции лейкоцитов. Тромбоциты, значение. Понятие  Биология. Рекомендации по подготовке к ГИА по итогам 2018 года

Биология. Рекомендации по подготовке к ГИА по итогам 2018 года Кудрявый клен

Кудрявый клен Птицы жарких стран

Птицы жарких стран Презентация на тему "Взгляд на эволюцию" - скачать бесплатно презентации по Биологии

Презентация на тему "Взгляд на эволюцию" - скачать бесплатно презентации по Биологии Презентация на тему "Морфологический критерий вида" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Морфологический критерий вида" - скачать презентации по Биологии Квіткові рослини

Квіткові рослини Селекция микроорганизмов

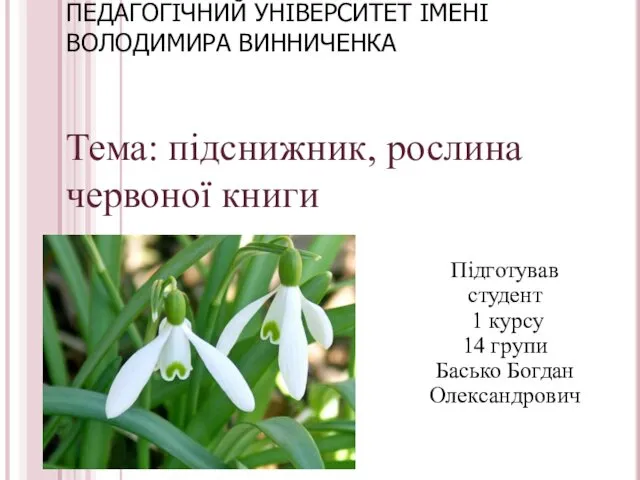

Селекция микроорганизмов Підсніжник - рослина Червоної книги

Підсніжник - рослина Червоної книги