Содержание

- 2. Определение понятия онтогенез Термин «Онтогенез» введён Э. Геккелем (1866) Онтогенез (гр. ontos-сущее, genesis происхождение) индивидуальное развитие

- 3. История эволюции онтогенеза Карл Бэр (1792-1876) впервые указал на взаимосвязь онтогенеза и филогенеза раскрыл («Закон зародышевого

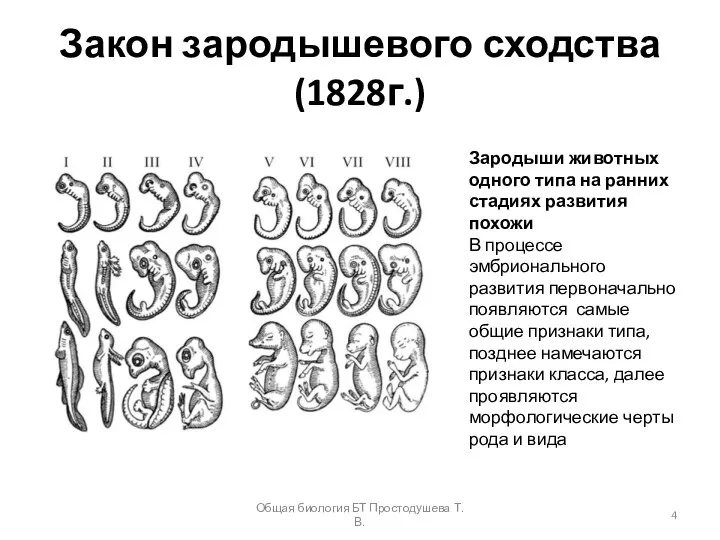

- 4. Закон зародышевого сходства (1828г.) Зародыши животных одного типа на ранних стадиях развития похожи В процессе эмбрионального

- 5. Онтогенез Онтогенез имеет программу и цикличность Онтогенез —это процесс реализации наследственной информации, заложенной в зародышевых клетках

- 6. Периоды онтогенеза Онтогенез представляет собой упорядоченную последовательность процессов (А.С. Северцов, 1987 , 2005) О. Предэмбриональный (заканчивается

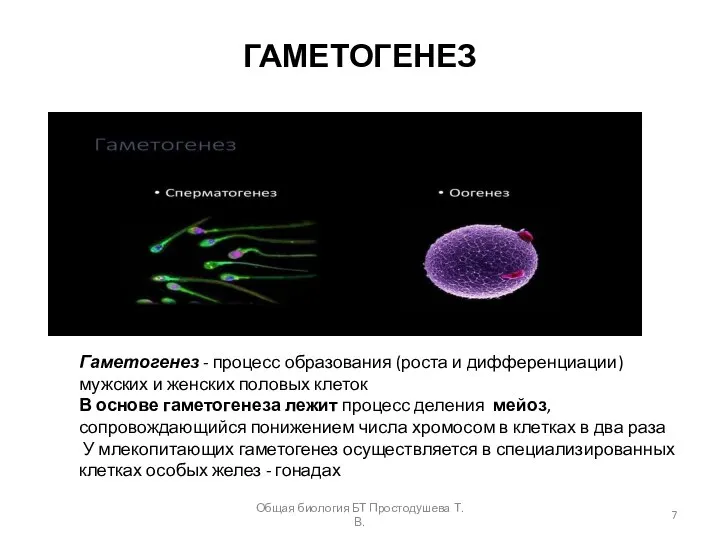

- 7. ГАМЕТОГЕНЕЗ Гаметогенез - процесс образования (роста и дифференциации) мужских и женских половых клеток В основе гаметогенеза

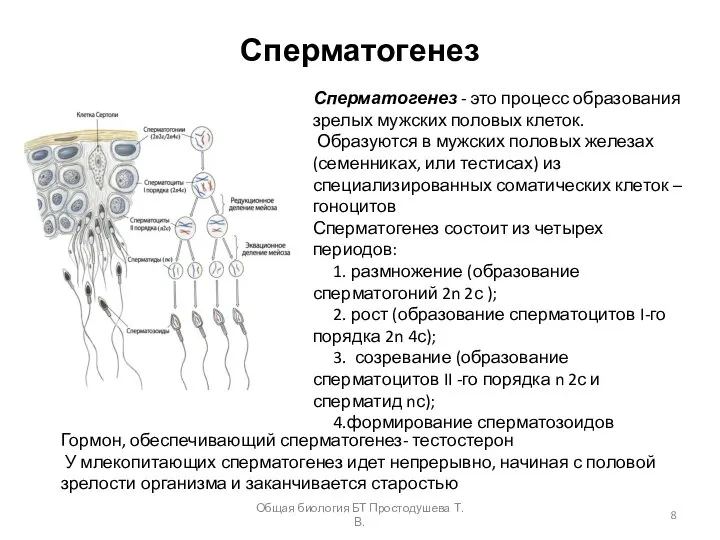

- 8. Сперматогенез Сперматогенез - это процесс образования зрелых мужских половых клеток. Образуются в мужских половых железах (семенниках,

- 9. Спермиогенез Спермиогенез - это преобразование сперматид (формирование акросомы, жгутика, шейки и хвоста за счет отторжения части

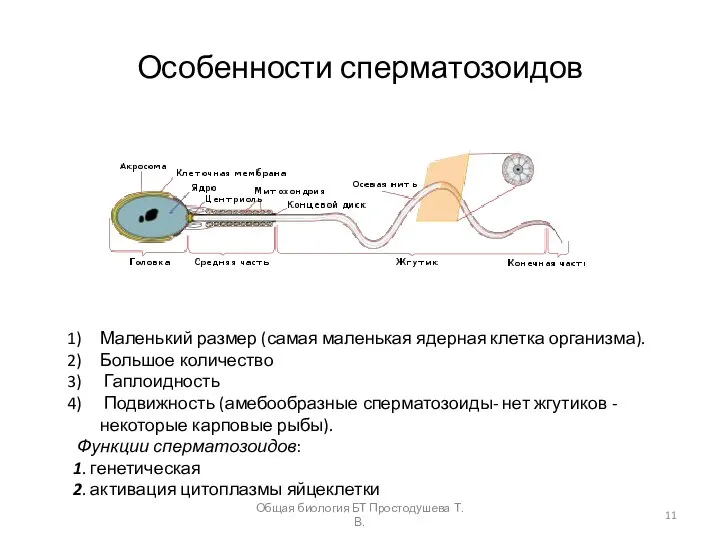

- 10. Строение сперматозоида человека Состоит из трех отделов: 1. головки, 2. шейки 3. хвоста. В головке располагается

- 11. Особенности сперматозоидов Маленький размер (самая маленькая ядерная клетка организма). Большое количество Гаплоидность Подвижность (амебообразные сперматозоиды- нет

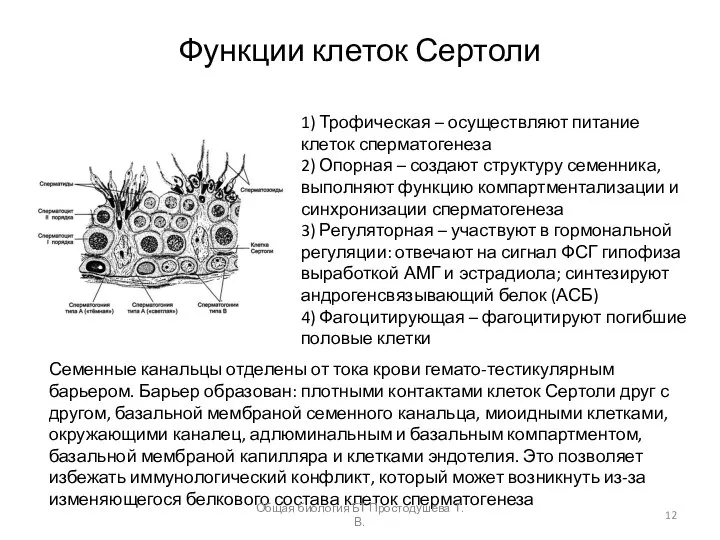

- 12. Функции клеток Сертоли 1) Трофическая – осуществляют питание клеток сперматогенеза 2) Опорная – создают структуру семенника,

- 13. Общая биология БТ Простодушева Т.В.

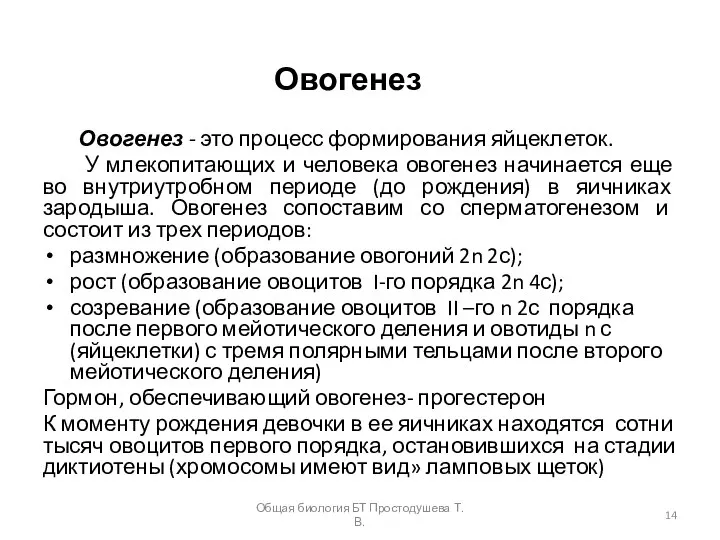

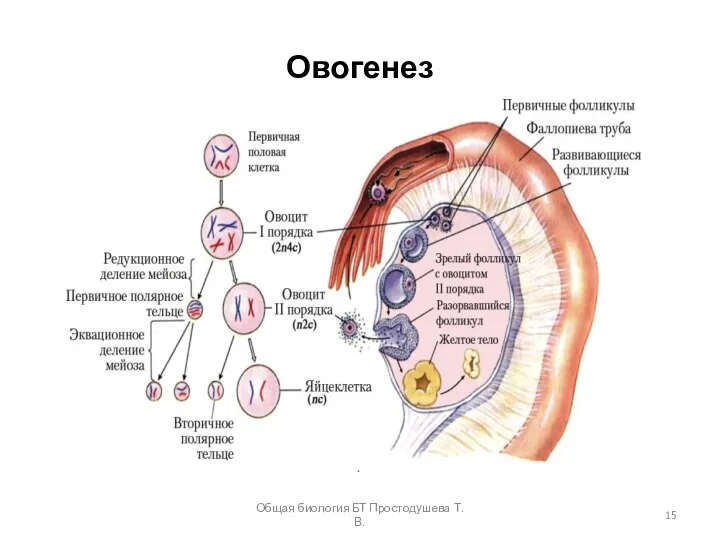

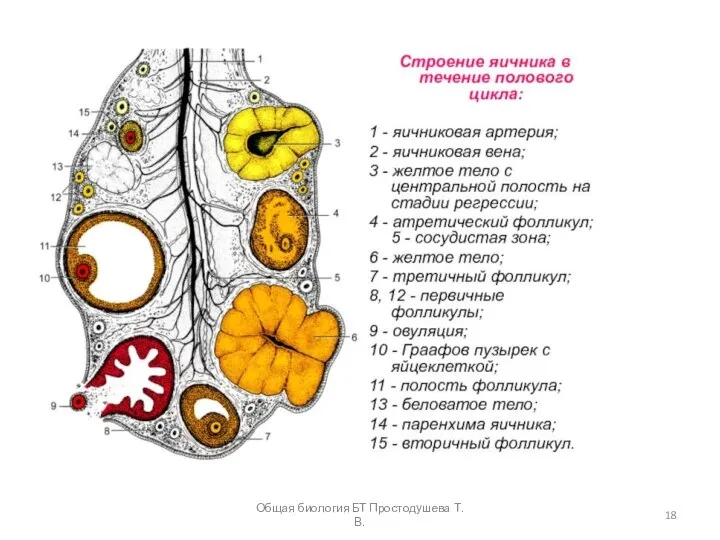

- 14. Овогенез Овогенез - это процесс формирования яйцеклеток. У млекопитающих и человека овогенез начинается еще во внутриутробном

- 15. Овогенез Общая биология БТ Простодушева Т.В.

- 16. Особенности яйцеклетки Наличие защитных яйцевых оболочек ( отсутствуют у животных с внутриутробным развитием) Наличие запасных веществ-

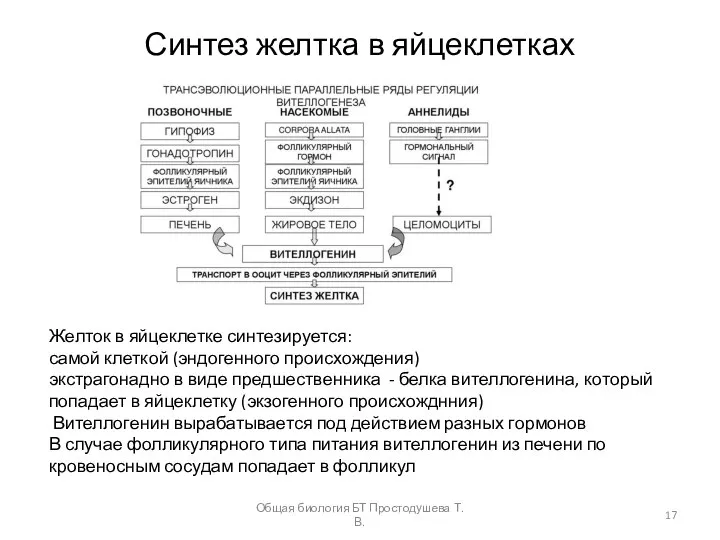

- 17. Синтез желтка в яйцеклетках Желток в яйцеклетке синтезируется: самой клеткой (эндогенного происхождения) экстрагонадно в виде предшественника

- 18. Общая биология БТ Простодушева Т.В.

- 19. Отличие сперматогенеза от овогенеза 1. Сперматогонии размножаются дольше и интенсивнее, чем овогонии 2. Рост сперматоцитов происходит

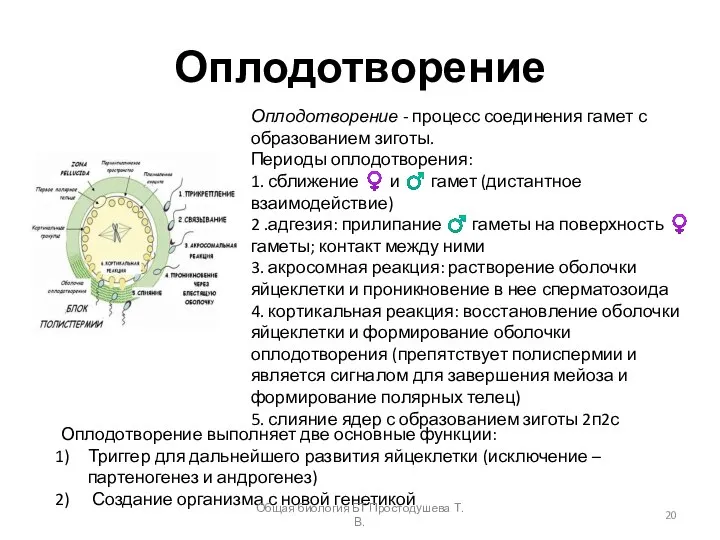

- 20. Оплодотворение Оплодотворение - процесс соединения гамет с образованием зиготы. Периоды оплодотворения: 1. сближение ♀ и ♂

- 21. Общая биология БТ Простодушева Т.В.

- 22. Сближение гамет Для гамет характерен: 1. хемотаксис: чувствительность гамет к определенным молекулам-аттрактантам (яйцеклетка выделяет аттрактанты, сперматозоиды

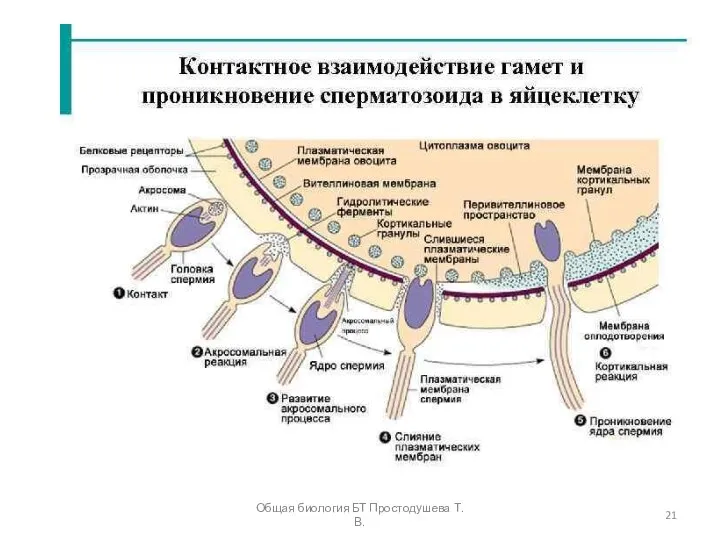

- 23. Акросомная реакция (сходна с экзоцитозом.): фермент акросомы сперматозоида гиалуронидаза растворяет оболочку яйцеклетки и способствует слиянию мембран

- 24. Связывание спермия с яйцеклеткой у морских ежей Осуществляется при помощи видоспецифических макромолекул. Например: белок байндин, после

- 25. Активация яйцеклетки Связывание спермия с поверхностью яйцеклетки индуцирует повышение ее метаболической активности, синтез ДНК и последующее

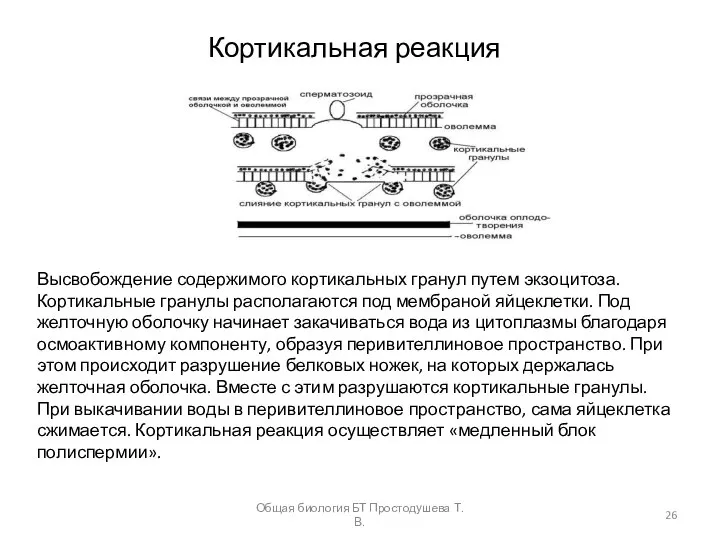

- 26. Кортикальная реакция Высвобождение содержимого кортикальных гранул путем экзоцитоза. Кортикальные гранулы располагаются под мембраной яйцеклетки. Под желточную

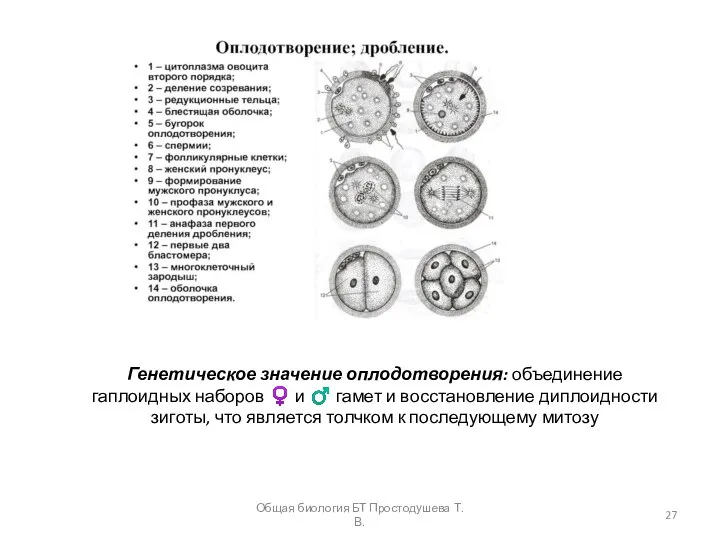

- 27. Генетическое значение оплодотворения: объединение гаплоидных наборов ♀ и ♂ гамет и восстановление диплоидности зиготы, что является

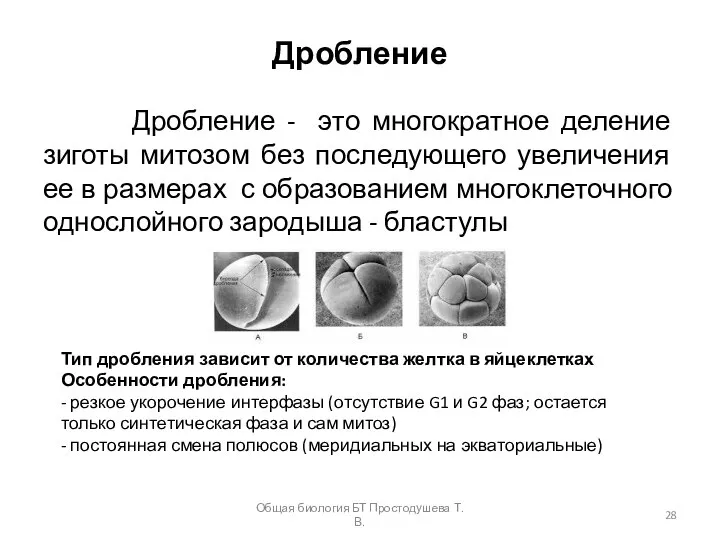

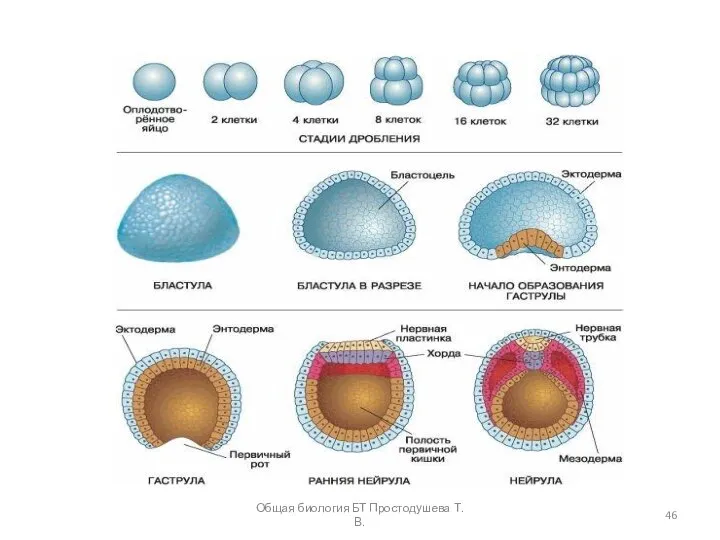

- 28. Дробление Дробление - это многократное деление зиготы митозом без последующего увеличения ее в размерах с образованием

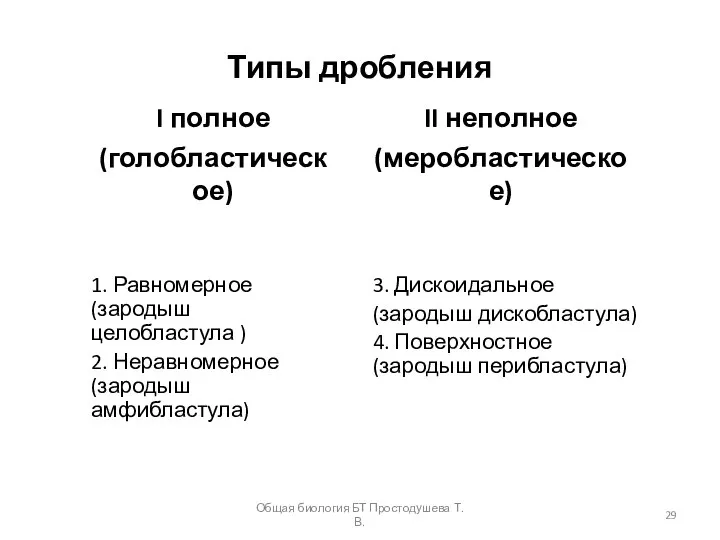

- 29. Типы дробления I полное (голобластическое) 1. Равномерное (зародыш целобластула ) 2. Неравномерное (зародыш амфибластула) II неполное

- 30. Типы яйцеклеток по количеству желтка в цитоплазме Полилецитальные — содержат большое количество желтка, сложно проходит деление,

- 31. Типы яйцеклеток по распределению желтка в цитоплазме Изолецитальные яйцеклетки - мало желтка и он равномерно распределен

- 32. Типы питания яйцеклеток 1) Фагоцитарный – клетка питается окружающими соматическими или похожими на нее первичными клетками

- 33. Типы дробления в зависимости от типа яйцеклеток (от количества желтка в них) 1. полное равномерное дробление

- 34. Общая биология БТ Простодушева Т.В.

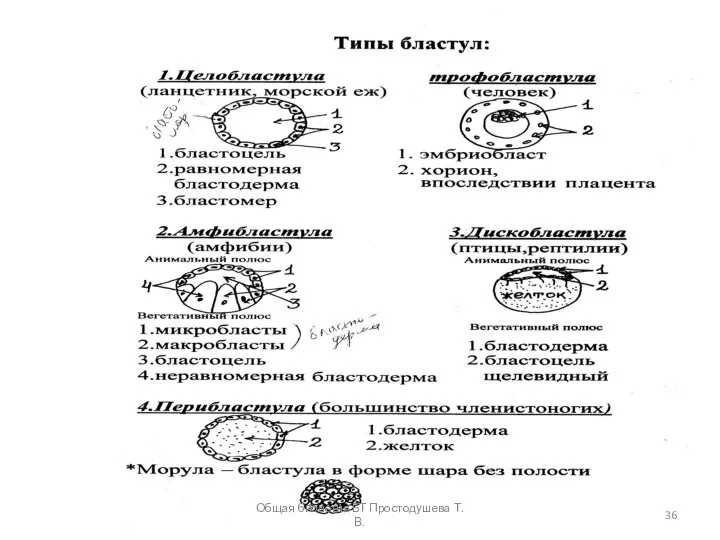

- 35. Типы бластул 1. Целобластула (ланцетник, морской еж); 2. Амфибластула (амфибии); 3. Дискобластула (птицы, рептилии); 4. Перибластула

- 36. Общая биология БТ Простодушева Т.В.

- 37. Общая биология БТ Простодушева Т.В.

- 38. Образование целобластулы у ланцетника Общая биология БТ Простодушева Т.В.

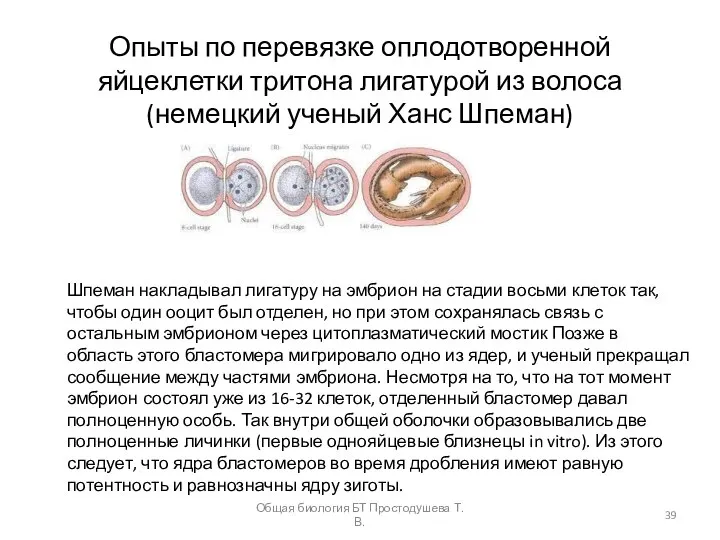

- 39. Опыты по перевязке оплодотворенной яйцеклетки тритона лигатурой из волоса (немецкий ученый Ханс Шпеман) Шпеман накладывал лигатуру

- 40. Гаструляция Гаструляция - это процесс движения эмбриональных клеток, сопровождающийся формированием двух или трех слоев зародыша (зародышевых

- 41. Типы гаструл 2-ух слойная: 3-ех слойная: - эктодерма - эктодерма - энтодерма - энтодерма - мезодерма

- 42. Формы образования двухслойной гаструлы 1.иммиграция (выселение клеток во внутрь бластоцеля) 2.деламинация (расщепление клеток наружного слоя бластодермы

- 43. Формы образования двухслойной гаструлы Общая биология БТ Простодушева Т.В.

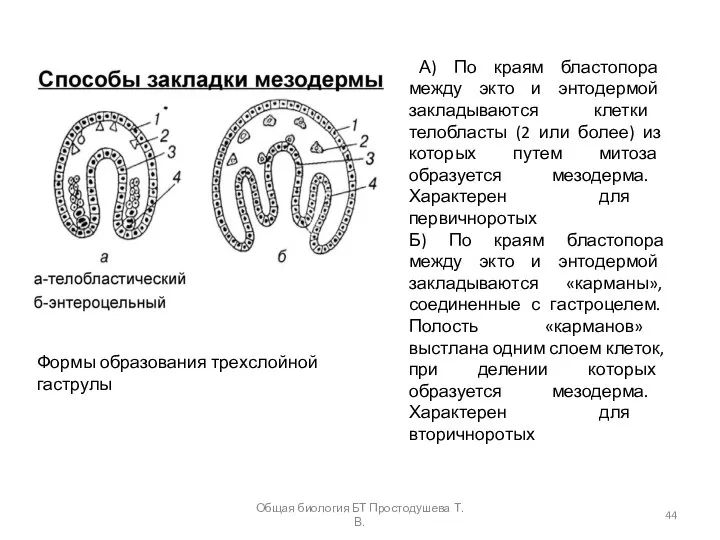

- 44. Формы образования трехслойной гаструлы А) По краям бластопора между экто и энтодермой закладываются клетки телобласты (2

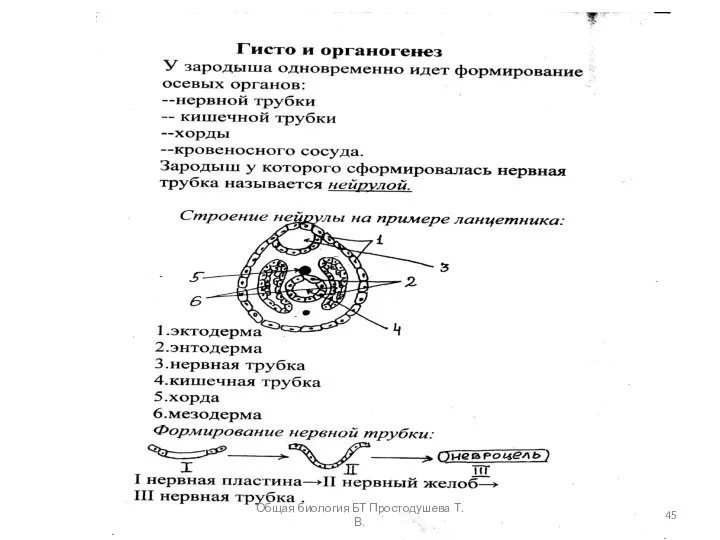

- 45. Общая биология БТ Простодушева Т.В.

- 46. Общая биология БТ Простодушева Т.В.

- 47. Из эктодермы развиваются: эпидермис кожи, ногти, волосы, сальные и потовые железы, нервная система (головной мозг, спинной

- 48. Из энтодермы развиваются: хорда, эпителий пищевода, желудка, кишок, желчного пузыря, трахеи, бронхов, легких, мочеиспускательного канала, печень,

- 49. Мезодерма продуцирует: гладкую мускулатуру, скелетные и сердечные мышцы, дерму кожи, соединительную ткань, кости и хрящи, дентин

- 50. Образование тканей и органов из мезодермы В сегментированной мезодерме выделяют следующие сомиты: I - дерматом (из

- 51. Общая биология БТ Простодушева Т.В.

- 52. Ювенильный период Ювенильный период определяется временем от рождения организма до полового созревания У разных организмов он

- 53. Вылупившиеся из яйцевых оболочек или новорожденные организмы сходны со взрослыми формами ( отличаются меньшими размерами и

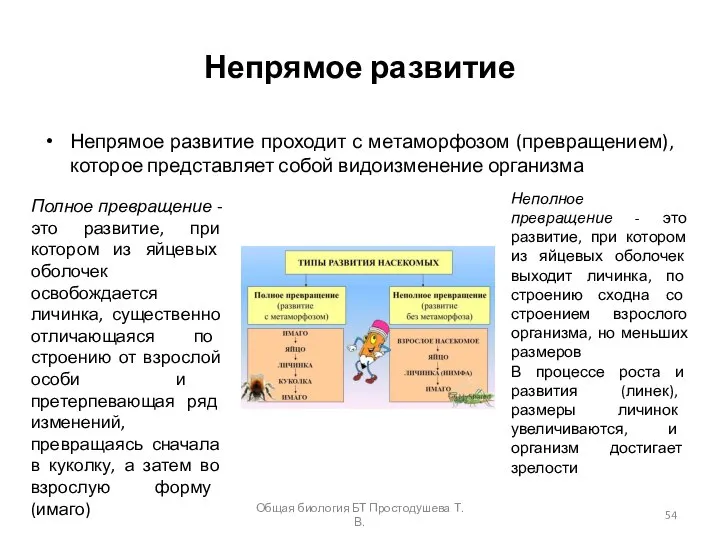

- 54. Непрямое развитие Непрямое развитие проходит с метаморфозом (превращением), которое представляет собой видоизменение организма Неполное превращение -

- 55. Типы эмбрионального развития у животных 1. Первично-личиночный - личинка способна к самостоятельному существованию ; связан с

- 56. Период зрелости Период зрелости связан с половой зрелостью организмов Развитие организмов в этот период достигает максимума

- 57. Старость Является предпоследним этапом онтогенеза. Ее длительность определяется общей продолжительностью жизни, которая является видовым признаком и

- 58. Пути эволюции онтогенеза 1) усложнение онтогенеза за счет возникновения новых стадий, вызванное формированием комплексов адаптаций, обеспечивающих

- 59. Эмбриональная индукция Индукция (от лат. inductio — побуждение, наведение) в эмбриологии - воздействие одних частей развивающегося

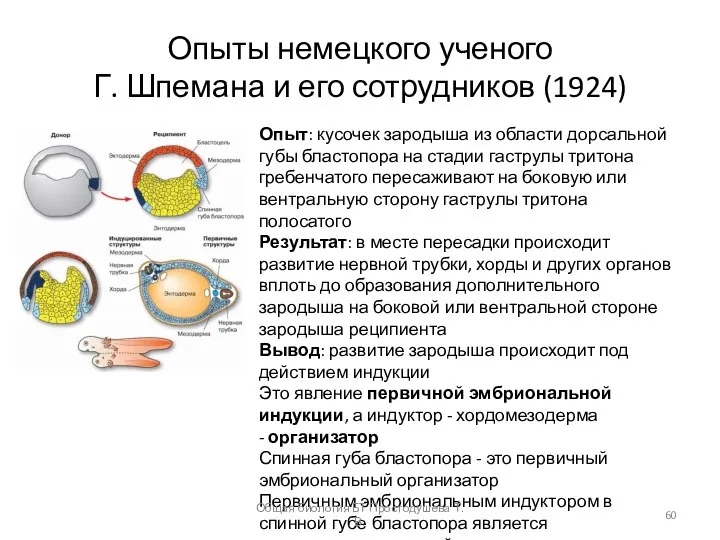

- 60. Опыты немецкого ученого Г. Шпемана и его сотрудников (1924) Опыт: кусочек зародыша из области дорсальной губы

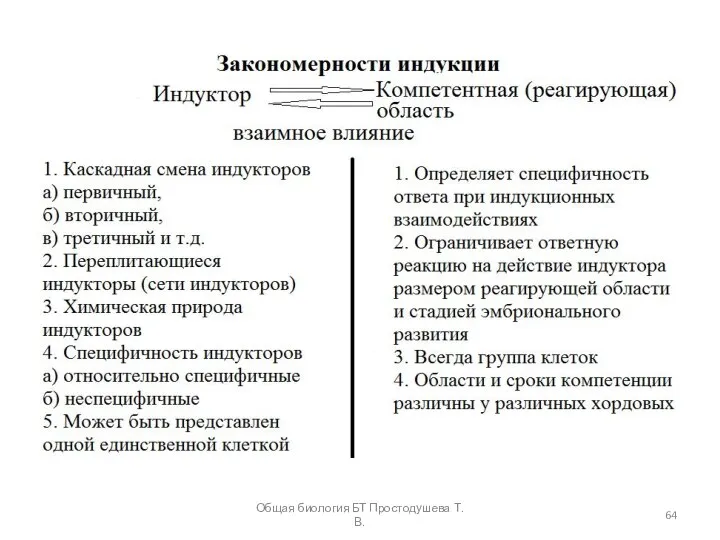

- 61. Компоненты эмбриональной индукции 1.Индуктор (организатор) –тканевая закладка, которая выделяет индуцирующие агенты (низкомолекулярные белки ) , воздействующие

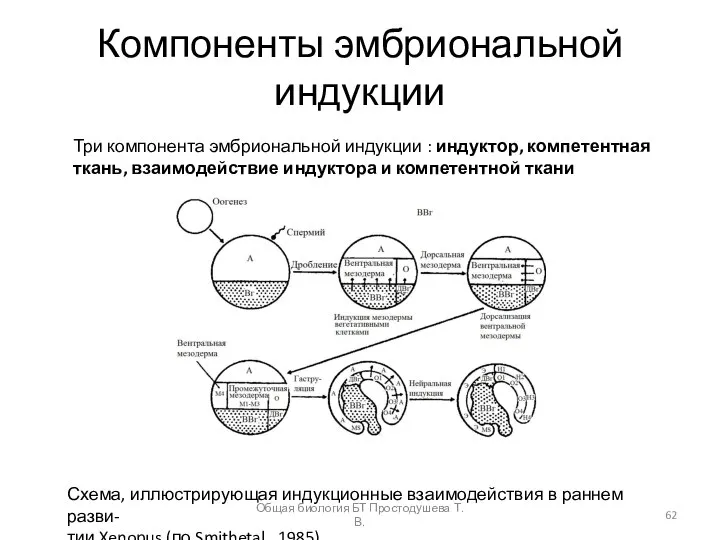

- 62. Компоненты эмбриональной индукции Три компонента эмбриональной индукции : индуктор, компетентная ткань, взаимодействие индуктора и компетентной ткани

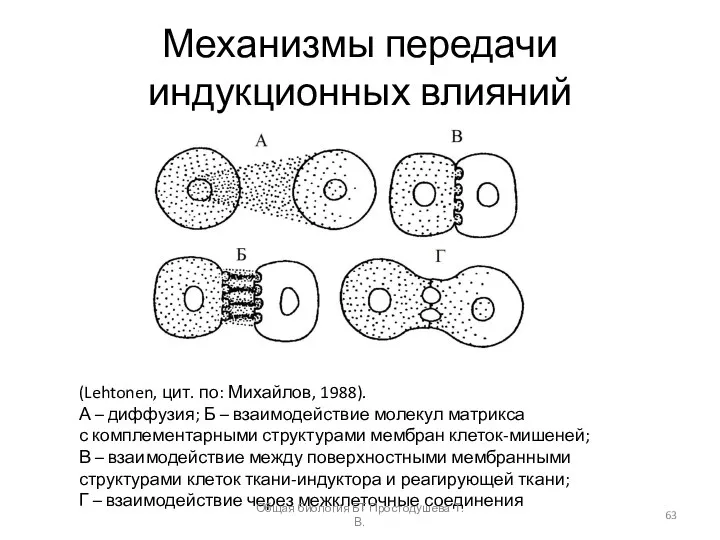

- 63. Механизмы передачи индукционных влияний (Lehtonen, цит. по: Михайлов, 1988). А – диффузия; Б – взаимодействие молекул

- 64. Общая биология БТ Простодушева Т.В.

- 65. Генетическая природа индуктора Ген goosecoid (gsc) - первый клонированный специфический ген организатора ( 1991) : кодирует

- 66. Мезодермальные индукторы Белок Vgl индуцирует дорсальную мезодерму Белок активин –индуцирует дорсальную мезодермальную ткань Bonemorphogeneticprotein (BMP) –индуцирует

- 67. Индуцирующее действие активина Контроль in vitro клеточной дифференцировки и органогенеза активином и другими факторами (по: Asashima,

- 68. Нейральные индукторы Noggin – это основной нейроиндуцирующий агент Notch – ген (выделен у дрозофилы) кодирует трансмембранный

- 69. Варианты эмбриональной индукции В процессе развития осуществляется цепь индукционных влияний Первичная эмбриональная индукция: воздействие индуктора на

- 70. Варианты первичной эмбриональной индукции • архенцефалическая – в результате нее образуются передний мозг, глаз, хрусталик; •

- 71. Роль ключевых генов в развитии онтогенеза Этапы развития онтогенеза определяются активностью «ключевого» гена (Рэфф, Кофмэн, 1989;

- 72. Роль регуляторных генетических сетей в онтогенезе Изменяться может не только набор ключевых генов, но и особенности

- 73. Филотипическая стадия онтогенеза Эмбрионы хордовых животных сильнее всего похожи друг на друга на средних стадиях эмбрионального

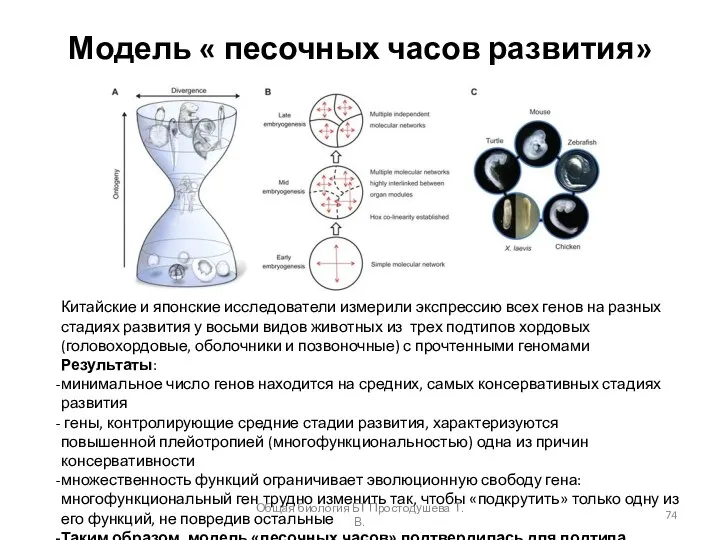

- 74. Модель « песочных часов развития» Китайские и японские исследователи измерили экспрессию всех генов на разных стадиях

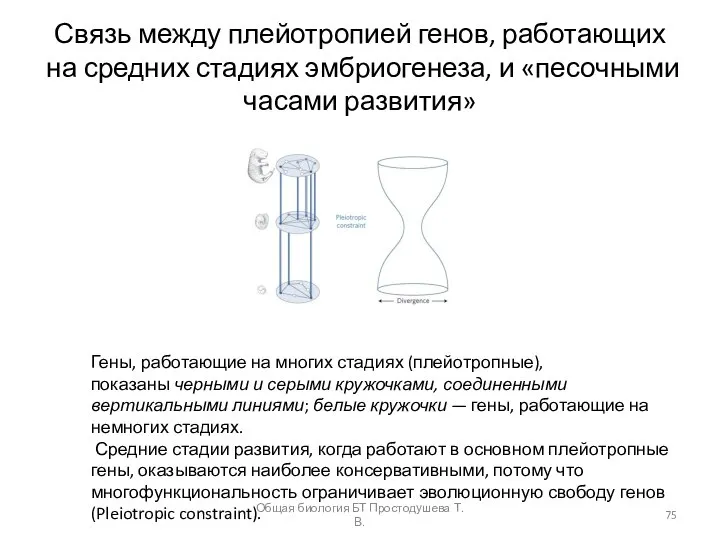

- 75. Связь между плейотропией генов, работающих на средних стадиях эмбриогенеза, и «песочными часами развития» Гены, работающие на

- 76. Результаты эволюции онтогенеза Эмбрионизация – это путь развития, когда онтогенез проходит под защитой яйцевых оболочек, зародышевых

- 78. Скачать презентацию

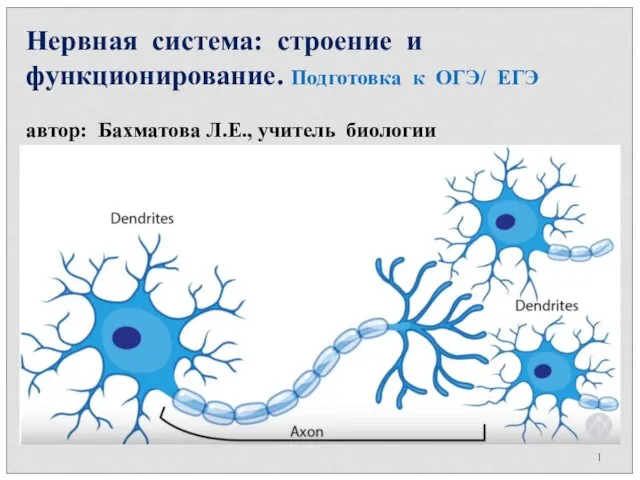

Нервная система: строение и функционирование. Подготовка к ОГЭ/ ЕГЭ

Нервная система: строение и функционирование. Подготовка к ОГЭ/ ЕГЭ Лесная аптека

Лесная аптека 27 февраля – Международный день белого медведя

27 февраля – Международный день белого медведя Лекция на тему: Витамины

Лекция на тему: Витамины Законы Грегора Менделя

Законы Грегора Менделя Цветы

Цветы Генетические аспекты постэмбрионального развития. (Лекция 11)

Генетические аспекты постэмбрионального развития. (Лекция 11) Белки. Свойства белков. (Тема 2)

Белки. Свойства белков. (Тема 2) Строение клетки. Форма клеток

Строение клетки. Форма клеток Урок окружающего мира «Строение тела человека» 2 класс Учитель Семёнова Е.В. МБОУ СОШ № 2 г. Лакинска

Урок окружающего мира «Строение тела человека» 2 класс Учитель Семёнова Е.В. МБОУ СОШ № 2 г. Лакинска Тип кольчатые черви. Класс полихеты

Тип кольчатые черви. Класс полихеты Вегетативні органи рослин: стебло, листок

Вегетативні органи рослин: стебло, листок Презентация на тему "Черты сходства человека и человекообразных обезьян" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Черты сходства человека и человекообразных обезьян" - скачать презентации по Биологии Тип круглые черви

Тип круглые черви Основные этапы промышленного получения антибиотиков

Основные этапы промышленного получения антибиотиков Кто живет в лесу

Кто живет в лесу Селекция Презентация для 9 класса Подготовил Вадим Налимов

Селекция Презентация для 9 класса Подготовил Вадим Налимов Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы Виділення. Органи виділення

Виділення. Органи виділення Биогеоценозы. Экосистемы. Строение и свойства.

Биогеоценозы. Экосистемы. Строение и свойства. Презентация на тему Наука о живой природе

Презентация на тему Наука о живой природе  Холера доцент: Сергеева Э

Холера доцент: Сергеева Э Сибирский хаски

Сибирский хаски Анатомия глаз

Анатомия глаз Вавілов Микола Іванович

Вавілов Микола Іванович Презентация на тему "Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте" - скачать бесплатно презентации

Презентация на тему "Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте" - скачать бесплатно презентации  Выполнила ученица 10-а класса ГорбаТенко Екатерина Руководитель: Зенкова Н.В Глаза - окно в окружающий мир

Выполнила ученица 10-а класса ГорбаТенко Екатерина Руководитель: Зенкова Н.В Глаза - окно в окружающий мир Вегетативная нервная система

Вегетативная нервная система