Содержание

- 2. Биохимия – наука о химических основах процессов жизнедеятельности. Биохимия изучает входящие в состав организмов химические вещества,

- 4. Развитие биохимии и ее связь с практикой. Первые сведения по биохимии связаны с хозяйственной деятельностью человека

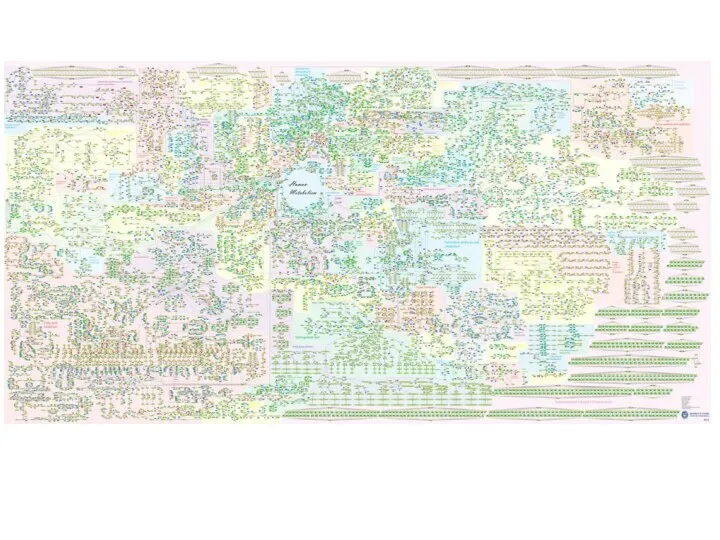

- 5. 2-й этап. Используя достижения общей, аналитической и органической химии, биохимия в 19 в. сформировалась в самостоятельную

- 9. 4-й этап. Внедрение в биологию идей и методов физики и химии и стремление объяснить такие биологические

- 10. Разделы биохимии. Можно привести различные подходы деления биохимии на разделы: По изучаемым классам веществ: биохимия белка,

- 11. Связь биохимии с другими научными дисциплинами. Биохимия опирается на достижения химии (в первую очередь, органической химии,

- 12. Молекуля́рная биоло́гия — комплекс биологических наук, изучающих механизмы хранения, передачи и реализации генетической информации, строение и

- 16. Фридрих Мишер (13 августа 1844 – 26 августа 1895) — швейцарский физиолог, гистолог и биолог, учился

- 17. Па́уль Э́рлих (нем. Paul Ehrlich; 14 марта 1854, Штрелен, Силезия — 20 августа 1915, Бад-Хомбург, Германия)

- 18. Леонор Михаэ́лис (нем. Leonor Michaelis; 16 января 1875, Берлин — 8 октября 1949, Нью-Йорк) немецкий биохимик,

- 19. Мод Леонора Ментен – канадский врач и биохимик. Родилась в Порт-Лэмбтоне. Изучала медицину в университете Торонто

- 20. КРЕБС Ханс Адольф, сэр (Krebs, Sir Hans Adolf; 1900, Хильдесхайм, Германия, – 1981, Оксфорд, Великобритания), английский

- 21. Кребсу принадлежит одно из важнейших биохимических открытий 20 в. — установление последовательности окислительных превращений лимонной и

- 22. Питер Митчелл родился в Митчеме, Суррее 29 сентября 1920 года. Отец - Кристофер Гиббс Митчелл, государственный

- 23. Френсис Крик. Английский биофизик, удостоенный в 1962 Нобелевской премии по физиологии и медицине (совместно с Дж.Уотсоном

- 24. Основные работы Крика посвящены изучению молекулярной структуры нуклеиновых кислот. Проанализировав полученные М.Уилкинсом данные по рассеянию рентгеновских

- 25. Уотсон Джеймс Дьюи, американский биохимик, специалист в области молекулярной биологии. Получил в 1962 Нобелевскую премию по

- 26. Бах Алексей Николаевич. Сов. биохимик и революционный деятель, акад. АН СССР (с 1929). Р. в Золотоноше

- 28. Скачать презентацию

Скелет человека. Осевой скелет

Скелет человека. Осевой скелет Техника посева и пересева микроорганизмов

Техника посева и пересева микроорганизмов Презентация на тему Строение кукурузы

Презентация на тему Строение кукурузы Морфологія і систематика бактерій

Морфологія і систематика бактерій Лабораторный практикум по биологии 5 класс

Лабораторный практикум по биологии 5 класс Презентация на тему "Бабочки" - скачать бесплатно презентации по Биологии

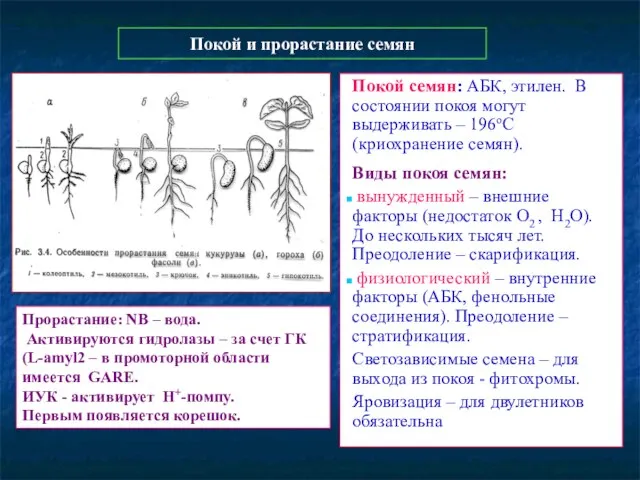

Презентация на тему "Бабочки" - скачать бесплатно презентации по Биологии Покой и прорастание семян

Покой и прорастание семян Family Pedigree of Walid and Nadia

Family Pedigree of Walid and Nadia Презентация на тему Царство Грибов

Презентация на тему Царство Грибов  НРМОУ «Салымская СОШ №2» Выполнила: ученица 4-А класса Ляш Влада Руководитель: Учитель I категории Мамедова Л.Г.

НРМОУ «Салымская СОШ №2» Выполнила: ученица 4-А класса Ляш Влада Руководитель: Учитель I категории Мамедова Л.Г. Повторительно – обобщающий урок: «Эти удивительные насекомые».

Повторительно – обобщающий урок: «Эти удивительные насекомые». Загальна характеристика класу Ссавці

Загальна характеристика класу Ссавці Презентация на тему "Лейкоциты. Иммунитет" - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Лейкоциты. Иммунитет" - скачать презентации по Биологии Типы питания и дыхания бактерий

Типы питания и дыхания бактерий Кишечнополостные

Кишечнополостные Презентация на тему "Корень.Строение и функции.ВУидоизменения корня." - скачать презентации по Биологии

Презентация на тему "Корень.Строение и функции.ВУидоизменения корня." - скачать презентации по Биологии Класс Пресмыкающиеся

Класс Пресмыкающиеся Влияние света и тепла на развитие растений

Влияние света и тепла на развитие растений Ежи морские (Echinoidea)

Ежи морские (Echinoidea) Вирусы

Вирусы Экология популяций. Понятие популяция. Виды популяций. Свойства популяций

Экология популяций. Понятие популяция. Виды популяций. Свойства популяций Тема: Эволюция человека. Выполнила: Муравьева Р-11-9-к

Тема: Эволюция человека. Выполнила: Муравьева Р-11-9-к Образование половых клеток

Образование половых клеток Маршрут Березники-Гайны. Река Кама

Маршрут Березники-Гайны. Река Кама УРОК БИОЛОГИИ В 8 КЛАССЕ ТЕМА УРОКА: ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. ЛЕГОЧНОЕ И ТКАНЕВОЕ ДЫХАНИЕ. Выполнил: учитель биологии МОУ «Мещеринс

УРОК БИОЛОГИИ В 8 КЛАССЕ ТЕМА УРОКА: ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. ЛЕГОЧНОЕ И ТКАНЕВОЕ ДЫХАНИЕ. Выполнил: учитель биологии МОУ «Мещеринс Речной угорь

Речной угорь Значение выделения. 8ласс

Значение выделения. 8ласс История микробиологии. Строение бактериальной клетки

История микробиологии. Строение бактериальной клетки