Содержание

- 2. Литература 1. Глазовская М.А. Методологические основы оценки устойчивости почв к техногенным воздействиям, М., МГУ, 1997, с.

- 3. Экосистема и биогеоценоз 1.Основные термины и понятия 2. Строение экосистемы 3. Основные компоненты экосистемы

- 4. Экосисте́ма, (от др.-греч. οἶκος — жилище, местопребывание и σύστημα — система) — биологическая система (биогеоценоз), состоящая

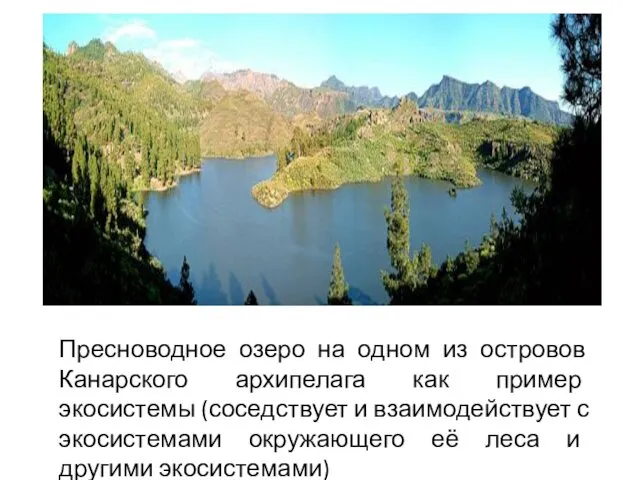

- 5. Пресноводное озеро на одном из островов Канарского архипелага как пример экосистемы (соседствует и взаимодействует с экосистемами

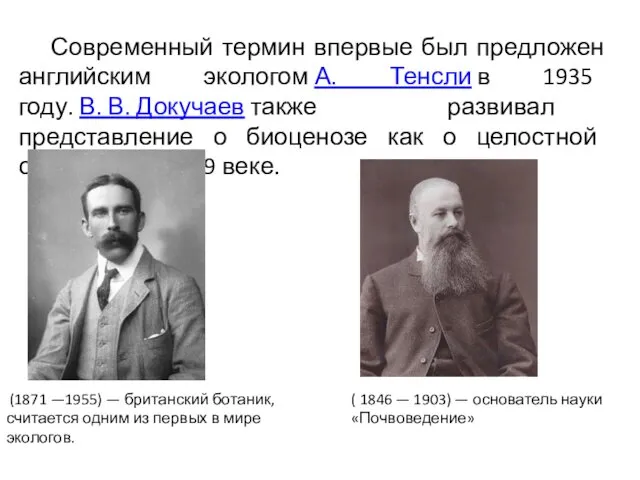

- 6. Современный термин впервые был предложен английским экологом А. Тенсли в 1935 году. В. В. Докучаев также

- 8. Экосистема — сложная (по определению сложных систем Л. Берталанфи) самоорганизующаяся, саморегулирующаяся и саморазвивающаяся система. Основной характеристикой

- 9. Биогеоценоз и экосистема В соответствии с определениями между понятиями «экосистема» и «биогеоценоз» нет никакой разницы, биогеоценоз

- 10. Строение экосистемы В экосистеме можно выделить два компонента — биотический и абиотический. Биотический компонент делится на

- 11. Автотро́фы (др.-греч. αὐτός — сам + τροφή — пища) — организмы, синтезирующие органические вещества из неорганических.

- 12. Единственным источником энергии для существования экосистемы и поддержания в ней различных процессов являются продуценты, усваивающие энергию

- 13. Гетеротро́фы (др.-греч. ἕτερος — «иной», «различный» и τροφή — «пища») — организмы, которые не способны синтезировать

- 14. Консументы (от лат. consumе — употреблять) — гетеротрофы, организмы, потребляющие готовые органические вещества, создаваемые автотрофами (продуцентами).

- 15. Редуце́нты (от лат. reduco — возвращаю, восстанавливаю); также деструкторы (лат. destruo — разрушаю), сапротрофы (др.-греч. σαπρός

- 16. Строение экосистемы (биогеоценоза)

- 17. Экосистемы можно разделить на микроэкосистемы (дерево в лесу, прибрежные заросли водных растений), мезоэкосистемы (болото, сосновый лес,

- 18. Структура экосистемы В экосистеме выделяют: 1. климатический режим, определяющий температуру, влажность, режим освещения и прочие физические

- 19. Структура биогеоценоза и схема взаимодействия между компонентами

- 20. Под экотопом понимается определённая территория или акватория со всем набором и особенностями почв, грунтов, микроклимата и

- 21. Почва в экосистеме Почва - (эдафотоп) - является важнейшей составляющей экосистемы: в нём происходит замыкание циклов

- 23. Скачать презентацию

Утилизация транспортных средств

Утилизация транспортных средств Глобальные экологические проблемы

Глобальные экологические проблемы Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке

Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке Экологические факторы в природе

Экологические факторы в природе Экосистема. Биогеоценоз. Структура экосистемы

Экосистема. Биогеоценоз. Структура экосистемы Chernobyl Disaster

Chernobyl Disaster Аттестационная работа. Программа внеурочной деятельности для обучающихся 2 класса Я – исследователь экологии

Аттестационная работа. Программа внеурочной деятельности для обучающихся 2 класса Я – исследователь экологии Акция Сбор и сортировка отходов города

Акция Сбор и сортировка отходов города Техногенная катастрофа

Техногенная катастрофа Вода - живительная стихия

Вода - живительная стихия Инфраструктура для экологического туризма

Инфраструктура для экологического туризма Перспективные направления получения энергии. Экологические аспекты энергетики

Перспективные направления получения энергии. Экологические аспекты энергетики Экологический сбор. ФЗ-89 Об отходах производства и потребления

Экологический сбор. ФЗ-89 Об отходах производства и потребления Система управления качеством окружающей природной среды. Лекция 11

Система управления качеством окружающей природной среды. Лекция 11 Что изучает экология

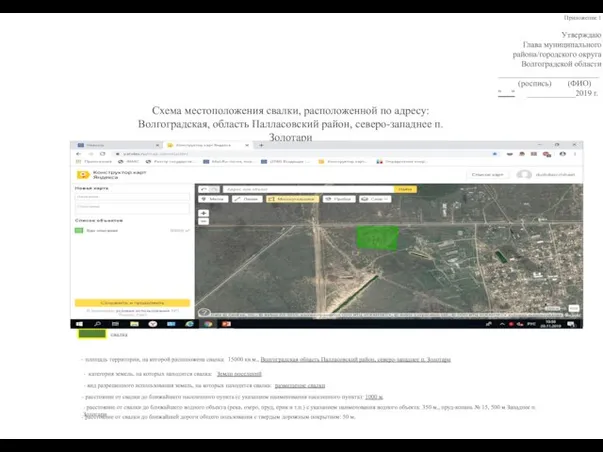

Что изучает экология Схема местоположения свалки

Схема местоположения свалки Виды экологических кризисов

Виды экологических кризисов Друг природы. Старшая группа

Друг природы. Старшая группа Технология рубок ухода. Классификация технологий рубок ухода

Технология рубок ухода. Классификация технологий рубок ухода Воздействие человека на климат

Воздействие человека на климат Профильный экологический лагерь Эндемик 2019

Профильный экологический лагерь Эндемик 2019 Заповедное дело в Российской Федерации

Заповедное дело в Российской Федерации Загрязнение природы

Загрязнение природы Взаимодействие общества и природы

Взаимодействие общества и природы Табиғи қорлар

Табиғи қорлар Охрана природы

Охрана природы Ластану және қалдықтарды кәдеге жарату. Қолданыстан шыққан материалдарды қайта өңдеу мүмкіндіктері

Ластану және қалдықтарды кәдеге жарату. Қолданыстан шыққан материалдарды қайта өңдеу мүмкіндіктері Целевая программа развития экологического волонтёрского движения

Целевая программа развития экологического волонтёрского движения