Физические свойства высокочастотных линий. Основные определения и классификация кабелей. Параметры линии

Содержание

- 2. Физические свойства высокочастотных линий Для передачи максимальной мощности необходимо согласовать сопротивление генератора Ri ( например, оконечного

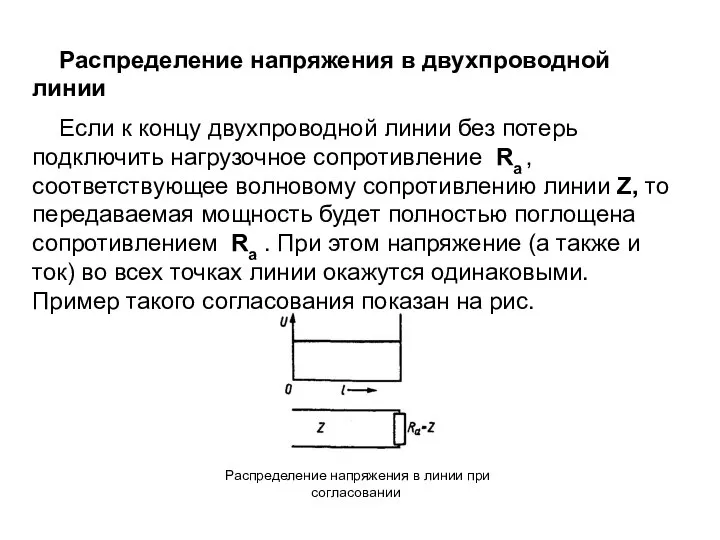

- 3. Распределение напряжения в двухпроводной линии Если к концу двухпроводной линии без потерь подключить нагрузочное сопротивление Rа

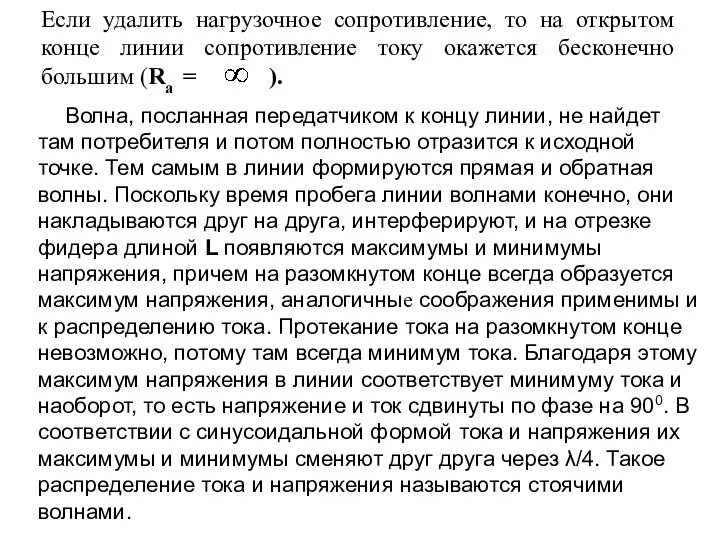

- 4. Если удалить нагрузочное сопротивление, то на открытом конце линии сопротивление току окажется бесконечно большим (Rа =

- 5. Распределение напряжения в разомкнутой линии При наличии отраженных волн всегда возникает стоячая волна. Напряжение в каждой

- 6. Согласование лини выражается коэффициентом стоячей волны (КСВ): Где Umax и Umix - наибольшее и наименьшее напряжения

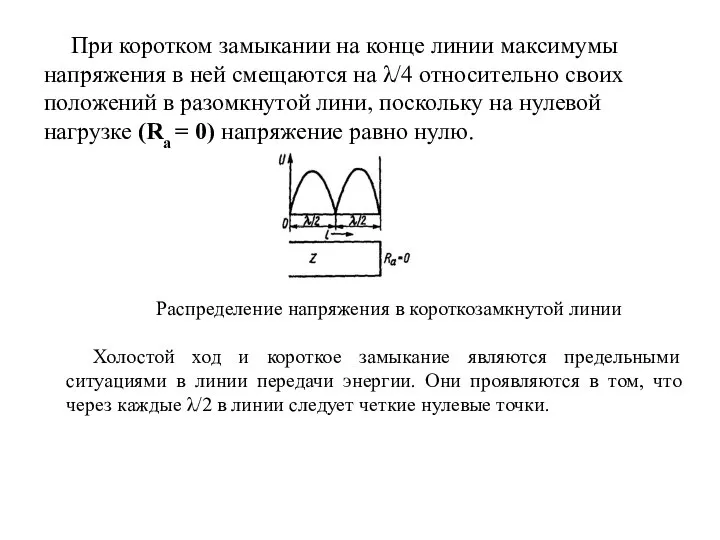

- 7. При коротком замыкании на конце линии максимумы напряжения в ней смещаются на λ/4 относительно своих положений

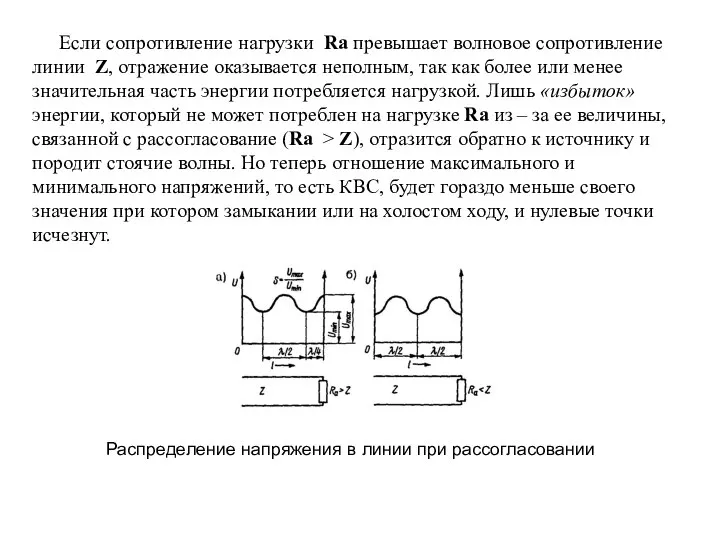

- 8. Если сопротивление нагрузки Rа превышает волновое сопротивление линии Z, отражение оказывается неполным, так как более или

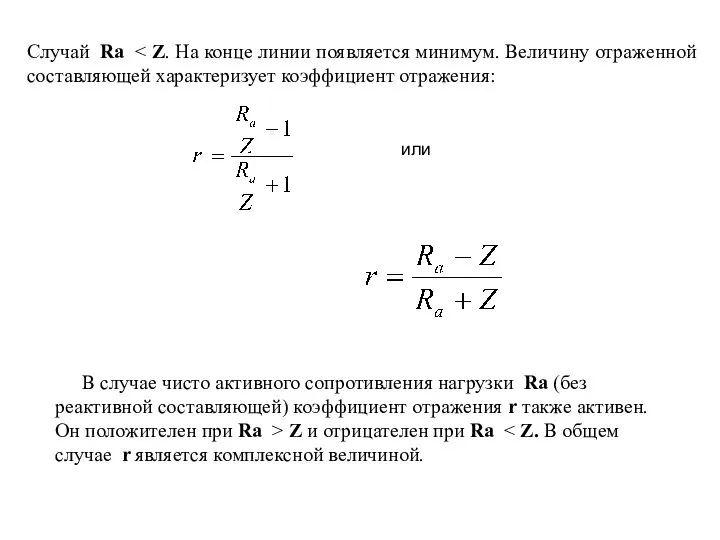

- 9. Случай Rа В случае чисто активного сопротивления нагрузки Rа (без реактивной составляющей) коэффициент отражения r также

- 10. Существуют следующие зависимости между размерными коэффициентами m, r, и s: При чисто реактивной нагрузке линии (емкостной

- 11. Наряду с активным сопротивлением, генератор и потребитель часто характеризуется реактивной составляющей. Реактивное сопротивление обозначается буквой Х

- 12. Основные определения и классификация кабелей Кабелем связи называется конструкция, состоящая из нескольких изолированных и скрученных определенным

- 13. В стационарных симметричных кабелях ТПЖ представляют собой сплошной медный провод, а в полевых – скручена из

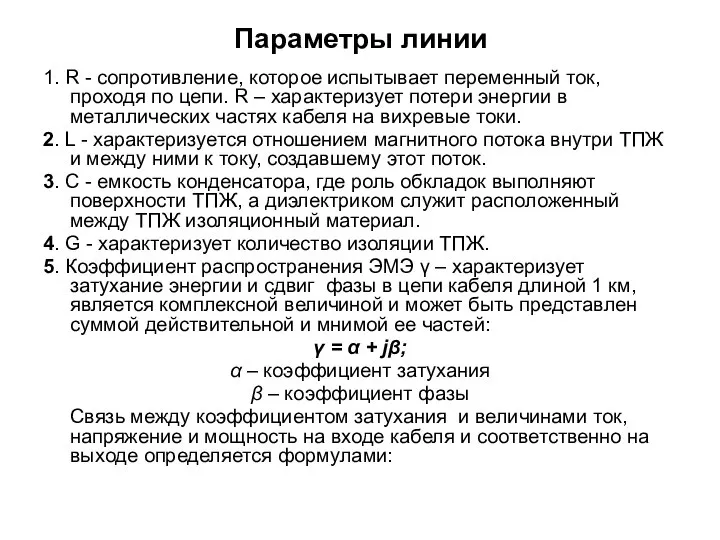

- 14. Параметры линии 1. R - сопротивление, которое испытывает переменный ток, проходя по цепи. R – характеризует

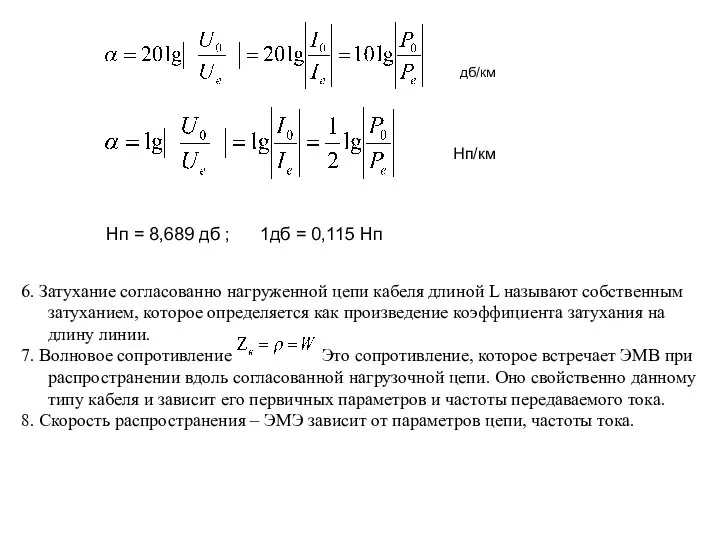

- 15. дб/км Нп/км Нп = 8,689 дб ; 1дб = 0,115 Нп 6. Затухание согласованно нагруженной цепи

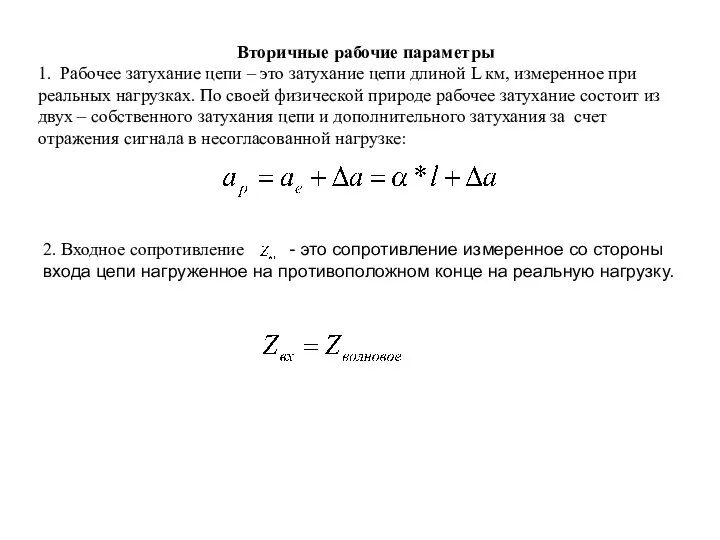

- 16. Вторичные рабочие параметры 1. Рабочее затухание цепи – это затухание цепи длиной L км, измеренное при

- 18. Скачать презентацию

Корпускулярные свойства рентгеновского излучения

Корпускулярные свойства рентгеновского излучения Внимательно изучите условие задачи, поймите физическую сущность явлений и процессов, рассматриваемых в задаче, уясните основной в

Внимательно изучите условие задачи, поймите физическую сущность явлений и процессов, рассматриваемых в задаче, уясните основной в Скалярное поле. Поверхности и линии уровня. Градиент скалярного поля. Лекция 30

Скалярное поле. Поверхности и линии уровня. Градиент скалярного поля. Лекция 30 Голограмма – чудо современной оптики

Голограмма – чудо современной оптики Колебания. Общие понятия

Колебания. Общие понятия Экспериментальные методы регистрации ионизирующих излучений 11 класс Подготовили: Гаськова М. Яремич В. учитель

Экспериментальные методы регистрации ионизирующих излучений 11 класс Подготовили: Гаськова М. Яремич В. учитель Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге

Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге Курс лекций. Электрический привод

Курс лекций. Электрический привод Тема 3. Движение квазичастиц электронов в электрическом поле

Тема 3. Движение квазичастиц электронов в электрическом поле Расчет на выносливость по контактным напряжениям

Расчет на выносливость по контактным напряжениям Способы установки и закрепления заготовок при обработке

Способы установки и закрепления заготовок при обработке Кинематика вращательного движения твёрдого тела

Кинематика вращательного движения твёрдого тела Презентация по физике на тему: «Двигатель внутреннего сгорания»

Презентация по физике на тему: «Двигатель внутреннего сгорания»  Презентация по физике "Электроизмерительные приборы" - скачать

Презентация по физике "Электроизмерительные приборы" - скачать  Становление механики © В.Е. Фрадкин, СПб АППО, 2006

Становление механики © В.Е. Фрадкин, СПб АППО, 2006 Тема: Решение задач по теме: «Давление твердых тел , жидкостей и газов»

Тема: Решение задач по теме: «Давление твердых тел , жидкостей и газов» Разряд в неоднородном электрическом поле. Корона. Сценарии разрядных процессов в коаксиале. (Лекция 3)

Разряд в неоднородном электрическом поле. Корона. Сценарии разрядных процессов в коаксиале. (Лекция 3) Кинематический анализ

Кинематический анализ Векторлар өрісінің циркуляциясы, роторы

Векторлар өрісінің циркуляциясы, роторы Принцип плавания судов

Принцип плавания судов Физика на кухне

Физика на кухне Теоретическая прочность в сравнении с реальной. Дислокации и дисклинации. Лекция 1

Теоретическая прочность в сравнении с реальной. Дислокации и дисклинации. Лекция 1 Системы, элементы, сигналы Составила Антонова Е.П. 2010г.

Системы, элементы, сигналы Составила Антонова Е.П. 2010г. Квалификационный экзамен по ПМ 04 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов

Квалификационный экзамен по ПМ 04 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов Изоляторы ЛЭП. Линейные изоляторы

Изоляторы ЛЭП. Линейные изоляторы Электричество. Электростатика

Электричество. Электростатика Термодинамика. Тепловая машина. (Лекция 7)

Термодинамика. Тепловая машина. (Лекция 7) Введение в физику. Механика

Введение в физику. Механика