Содержание

- 2. Определение карста Слово «карст» произошло от названия «Крас» – горного плато в Словении. Карст – совокупность

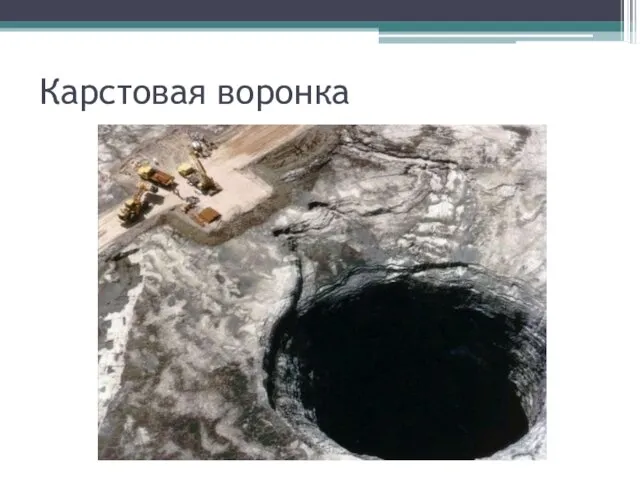

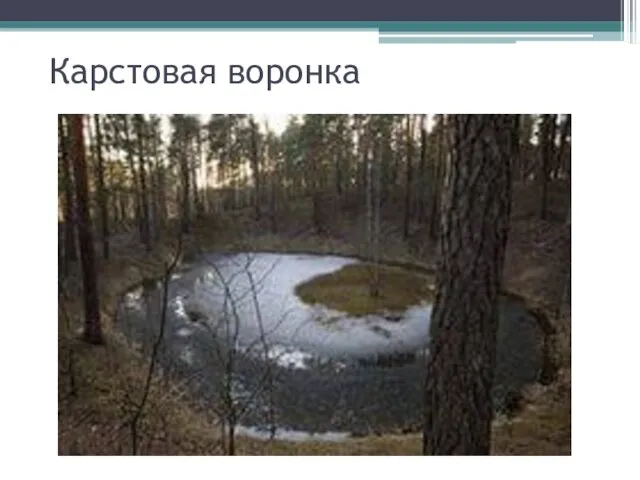

- 3. Карстовая воронка

- 4. Карст Карст – сложный геодинамический процесс, оказывающий влияние на все элементы литосферы: геологический процесс (растворение породы,

- 5. Инженерно-геологическое значение изучения карста В мире: карбонатные породы - 40 млн. км2, сульфатные – 7 млн.

- 6. Карстовая воронка

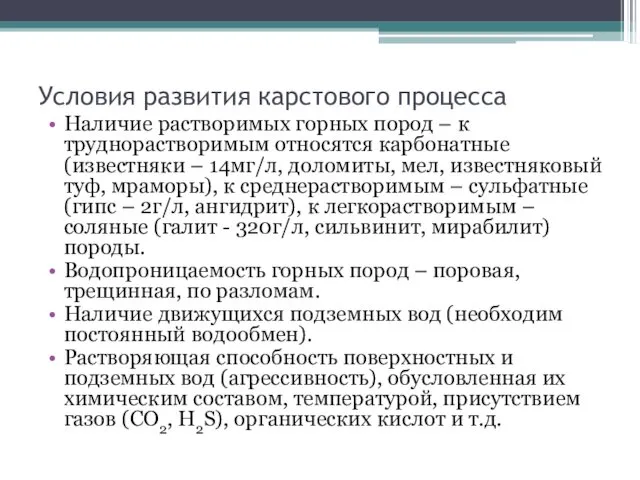

- 7. Условия развития карстового процесса Наличие растворимых горных пород – к труднорастворимым относятся карбонатные (известняки – 14мг/л,

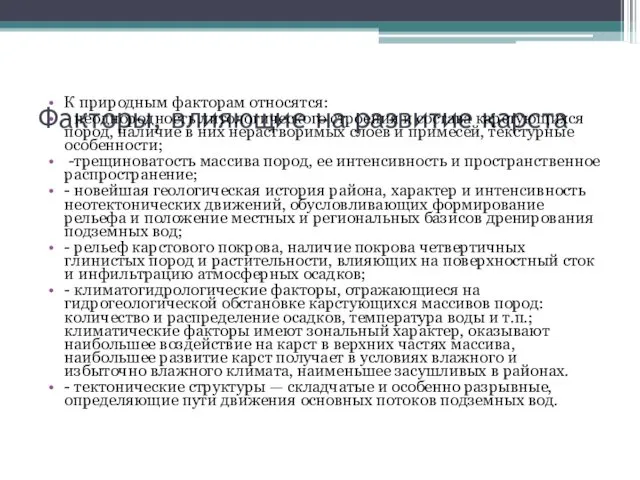

- 8. Факторы, влияющие на развитие карста К природным факторам относятся: - неоднородность литологического строения и состава карстующихся

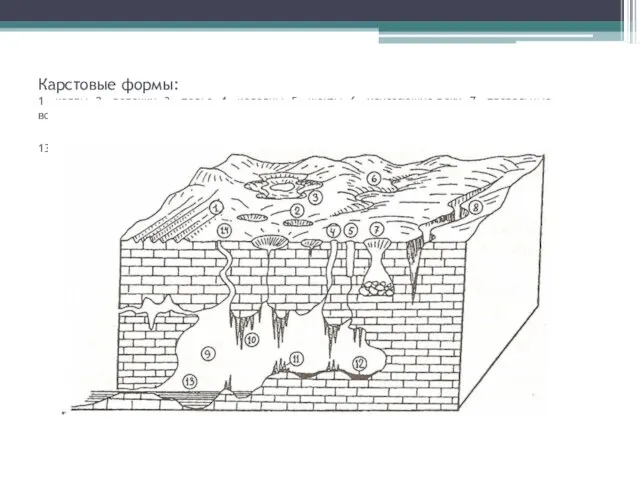

- 9. Карстовые формы: 1 – карры, 2 – воронки, 3 – полье, 4 – колодцы, 5 –

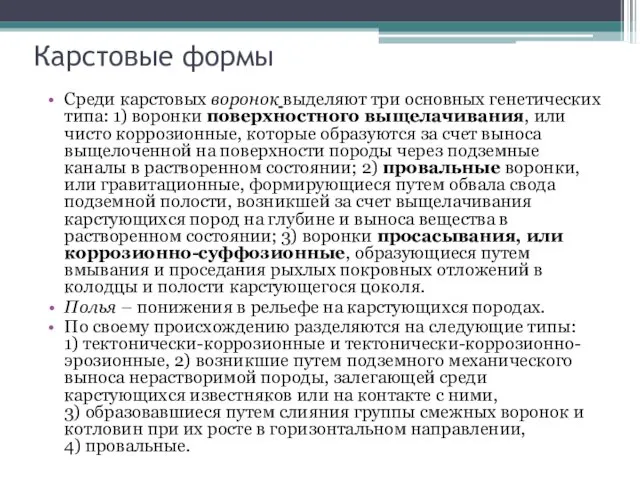

- 10. Карстовые формы Среди карстовых воронок выделяют три основных генетических типа: 1) воронки поверхностного выщелачивания, или чисто

- 11. Коррозионно-суффозионная воронка

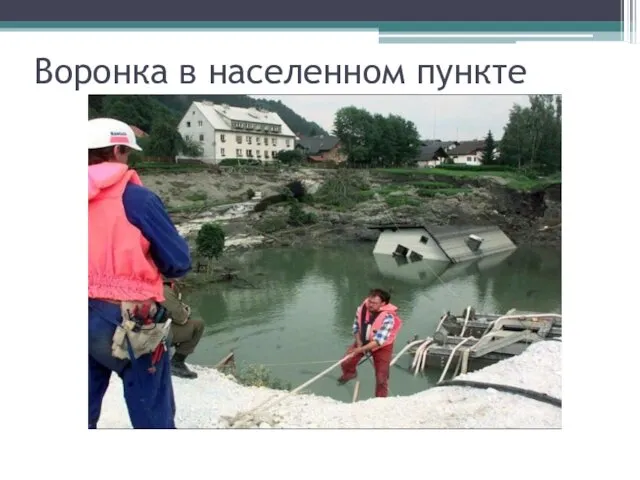

- 12. Воронка в населенном пункте

- 13. Воронка в городе

- 14. Типы карста Открытый – карстующиеся породы обнажаются на поверхности. Скрытый - карстующиеся породы перекрыты: а) нерастворимыми

- 15. Степень закарстованности пород Под степенью закарстованности горных пород следует понимать степень нарушенности их монолитности в результате

- 16. Методы оценки степени закарстованности территорий и пород Степень закарстованности пород оценивают главным образом косвенными приемами по

- 17. Скорость развития карста Замеры площадей участков, пораженных карстом, дают возможность рассчитать среднюю пораженность территории карстовыми провалами

- 18. Активность карста Среднегодовое количество провалов (Р) на единицу площади (F) рассчитывается по следующей формуле: Р= n/Ft

- 19. Скорость развития карста Оценка степени устойчивости территорий по количеству воронок, образующихся на 1 км2 за единицу

- 20. Техногенные факторы активизации карстового процесса Увеличение обводнености, интенсивности водообмена, скорости движения подземных вод при: 1) создании

- 21. Инженерно-геологические исследования карста 1) глубина залегания растворимых пород от поверхности земли, рельеф их поверхности, мощность, состав

- 22. Противокарстовые мероприятия Характер и объём противокарстовых мероприятий определяется инженерно-геологическими условиями и видом строительства. Прекращение доступа поверхностных

- 23. Противокарстовые мероприятия При разработке соляных месторождений: - устройство противофильтрационных завес; - искусственное засоление подземных вод. При

- 25. Скачать презентацию

Презентация по географии Лесотундра России

Презентация по географии Лесотундра России  4 пояса света и тьмы на земле

4 пояса света и тьмы на земле Владимир

Владимир Причины, влияющие на климат - презентация к уроку Географии__________________________________________________________________________________________________________________

Причины, влияющие на климат - презентация к уроку Географии__________________________________________________________________________________________________________________ Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии Оптические явления в атмосфере

Оптические явления в атмосфере День России - 12 июня

День России - 12 июня Земля – планета людей

Земля – планета людей Климатология с основами метеорологии. Метеонаблюдения и метеорологические приборы

Климатология с основами метеорологии. Метеонаблюдения и метеорологические приборы Кругообіг води

Кругообіг води Республика Казахстан

Республика Казахстан Все об Испании - презентация к уроку Географии

Все об Испании - презентация к уроку Географии Australia

Australia Китайская Народная Республика

Китайская Народная Республика Австралия

Австралия Глобальная география: введение

Глобальная география: введение Интеллектуальная игра по географии России

Интеллектуальная игра по географии России Приморский край: история и современность

Приморский край: история и современность Финляндия. Экономика

Финляндия. Экономика Природный парк Красноярского края Ергаки

Природный парк Красноярского края Ергаки Латвия

Латвия Орталық Азия елдері

Орталық Азия елдері Україна

Україна Значение климатических диаграмм в изучении типов климатов - презентация к уроку Географии

Значение климатических диаграмм в изучении типов климатов - презентация к уроку Географии Самые интересные природные парки Свердловской области

Самые интересные природные парки Свердловской области Государственный строй и особенности политической системы Королевства Камбоджи

Государственный строй и особенности политической системы Королевства Камбоджи Метаморфізм гірських порід

Метаморфізм гірських порід Северная Америка: Физико-географическое положение, история открытия и исследования, рельеф и полезные ископаемые

Северная Америка: Физико-географическое положение, история открытия и исследования, рельеф и полезные ископаемые