Содержание

- 2. Засоленные почвы К засоленным относятся почвы, в которых содержатся легкорастворимые минеральные соли в количествах, вредных для

- 3. Образование засоленных почв Основные причины естественного засоления почв: - засушливый климат; - накопление солей в почве

- 4. Вторичное засолонение почв Засоление при неправильном режиме орошения называется вторичным. Причины возникновения: - излишний полив орошаемых

- 5. Предупреждение засоления орошаемых земель Выделяется 3 вида мероприятий: - строительные; - эксплуатационные; - агртехнические. Результатом действия

- 6. Подразделения засоленных почв Засоленные почвы подразделяют на - слабозасоленные содержат 0,25 — 0,4% водорастворимых солей; -

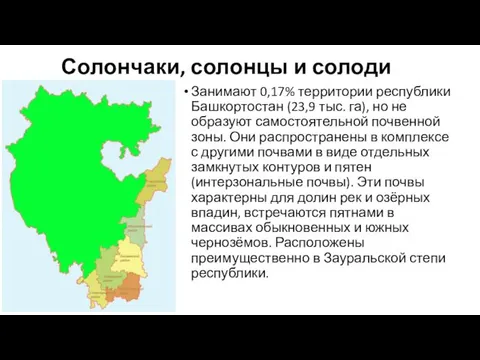

- 7. Солончаки, солонцы и солоди Занимают 0,17% территории республики Башкортостан (23,9 тыс. га), но не образуют самостоятельной

- 8. СОЛОНЧАКИ Распространены в Прикаспийской, Туранской и Западно - сибирской низменностях Солончаками называют почвы с повышенным содержанием

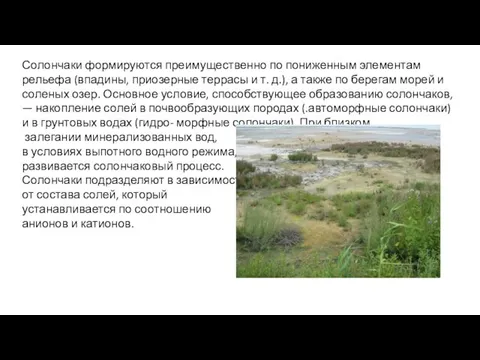

- 9. Солончаки формируются преимущественно по пониженным элементам рельефа (впадины, приозерные террасы и т. д.), а также по

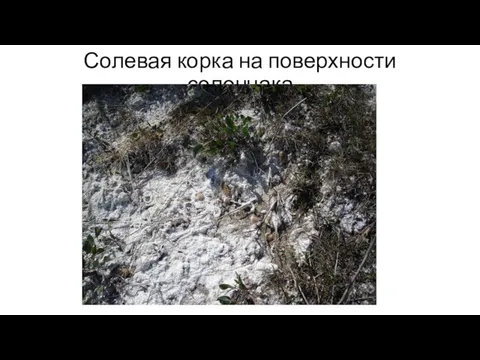

- 10. Солевая корка на поверхности солончака

- 11. Состав и свойства солончаков Солончаки относятся к почвам с малым содержанием гумуса и элементов питаний. Реакция

- 12. Профиль солончаков обычно слабодифференцированный. С поверхности залегает солончаковый (солевой) горизонт, содержащий от 1 до 15 %

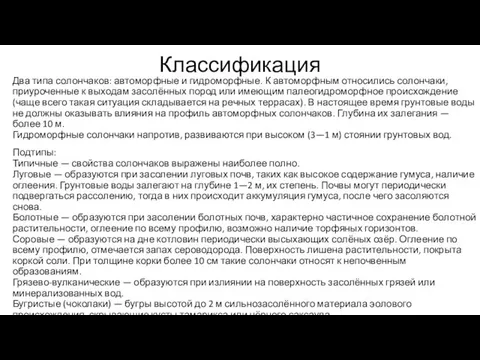

- 13. Классификация Два типа солончаков: автоморфные и гидроморфные. К автоморфным относились солончаки, приуроченные к выходам засолённых пород

- 14. Почвенный профиль три генетических горизонта: - гумусовый горизонт – А - переходный горизонт – В -

- 15. В естественном состоянии солончаки и солончаковые почвы используют под пастбища с низкой продуктивностью. Освоение этих почв

- 16. СОЛОНЦЫ Образуются при рассолении солончаков в условиях большого количества натриевых солей и периодического промачивания почвы. Характерен

- 17. Солонцы резко отличаются по свойствам от всех других почв. Они бесструктурны, сильно распылены, при увлажнении верхний

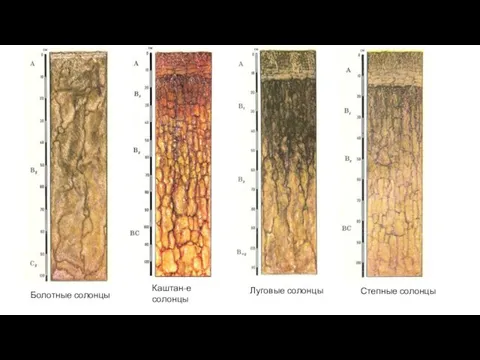

- 18. Типы солоцнов Определяется зональными типами почв, среди которых они встречаются. В зависимости от условий образования каждый

- 19. Почвенный профиль Резко дифференцирован по элювиально-иллювиальному типу. A1 — гумусово-элювиальный, или надсолонцовый горизонт, тёмно-серого или серого

- 20. Болотные солонцы Каштан-е солонцы Луговые солонцы Степные солонцы

- 21. Освоение и улучшение солонцовых почв Использование солонцов в сельскохозяйственном производстве требует предварительного коренного их улучшения. По

- 22. СОЛОДИ Солоди — остаточносолонцовые почвы, формирующиеся по понижениям под влиянием древесной, кустарниковой и луговой растительности при

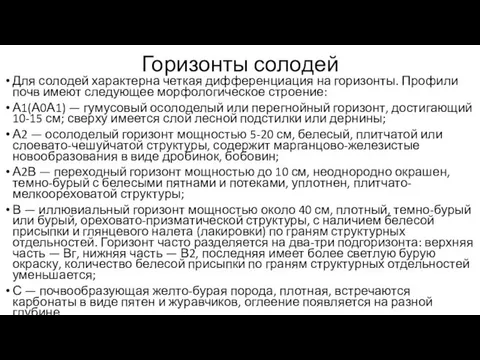

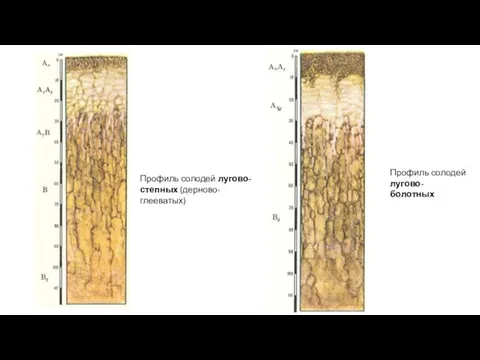

- 24. Горизонты солодей Для солодей характерна четкая дифференциация на горизонты. Профили почв имеют следующее морфологическое строение: А1(А0А1)

- 25. Профиль солодей лугово-степных (дерново-глееватых) Профиль солодей лугово-болотных

- 27. Скачать презентацию

Южная Америка – материк великих рек

Южная Америка – материк великих рек По дорогам плана и карты

По дорогам плана и карты Творческая работа по географии «Выдающийся русский путешественник – Владимир Афанасьевич Обручев» Автор работы ученик 7 класс

Творческая работа по географии «Выдающийся русский путешественник – Владимир Афанасьевич Обручев» Автор работы ученик 7 класс Обобщающее повторение по теме «Атмосфера» Автор: Бурухина Л.А.

Обобщающее повторение по теме «Атмосфера» Автор: Бурухина Л.А.  Определение положения дополнительных опорных пунктов

Определение положения дополнительных опорных пунктов Профессия метеоролога

Профессия метеоролога Хозяйство России Хозяйство России состоит из производственной и непроизводственной сфер. В состав производственной сферы входи

Хозяйство России Хозяйство России состоит из производственной и непроизводственной сфер. В состав производственной сферы входи Скверы городского округа Серпухов

Скверы городского округа Серпухов Воды суши. 2 часть

Воды суши. 2 часть «ВЕЛИКИЙ РОСТОВ» «ВЕЛИКИЙ РОСТОВ» Выполнили: Костина Кристи

«ВЕЛИКИЙ РОСТОВ» «ВЕЛИКИЙ РОСТОВ» Выполнили: Костина Кристи Палеоген. Палеогеновый период

Палеоген. Палеогеновый период Геолого - геофизические модели осадочного чехла в пределах древней сибирской платформы

Геолого - геофизические модели осадочного чехла в пределах древней сибирской платформы Австралийский Союз

Австралийский Союз Зона степей

Зона степей Тропические леса

Тропические леса  Презентация на тему Восточная Африка — географический термин, охватывающий страны Африки к востоку от Нила за исключением Египта

Презентация на тему Восточная Африка — географический термин, охватывающий страны Африки к востоку от Нила за исключением Египта Перспективы развития туризма в России

Перспективы развития туризма в России Презентация на тему Саванны и редколесья Южной Америки

Презентация на тему Саванны и редколесья Южной Америки  Полезные ископаемые Ставропольского края

Полезные ископаемые Ставропольского края Викторина в младшей группе. Япония и Корея

Викторина в младшей группе. Япония и Корея Геоимидж. Типология имиджей

Геоимидж. Типология имиджей СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ ЯПОНИЯ. КИТАЙ.

СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ ЯПОНИЯ. КИТАЙ. Тренировочный тест по географии. 6 класс. Тема: «План и карта». Работу выполнила Владыкина Н.В. МОУ школа №10 г.Обнинск

Тренировочный тест по географии. 6 класс. Тема: «План и карта». Работу выполнила Владыкина Н.В. МОУ школа №10 г.Обнинск Eine Reise nach Österreich

Eine Reise nach Österreich Заповідні зони України

Заповідні зони України Гайана Выполнила студентка 1 курса Группа Т-106(а) Маркитан Ксения

Гайана Выполнила студентка 1 курса Группа Т-106(а) Маркитан Ксения  Презентацию разработала Питерских Н.Н.учитель географии МОУ «СОШ № 1»

Презентацию разработала Питерских Н.Н.учитель географии МОУ «СОШ № 1» Распределение напряжений в грунтовом массиве и принцип линейной деформируемости грунтов

Распределение напряжений в грунтовом массиве и принцип линейной деформируемости грунтов