Содержание

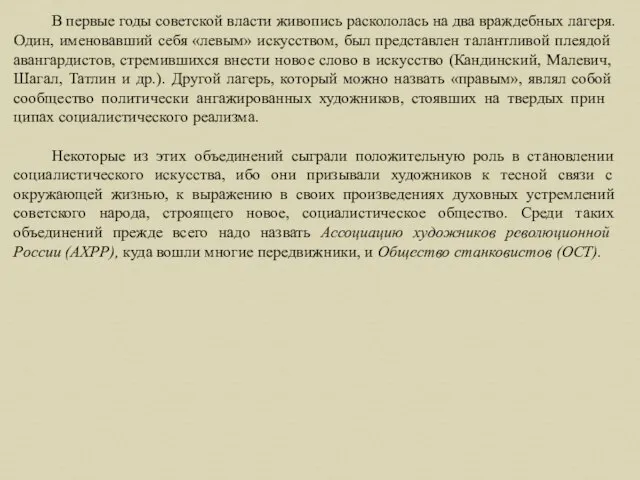

- 2. В первые годы советской власти живопись раскололась на два враждебных лагеря. Один, именовавший себя «левым» искусством,

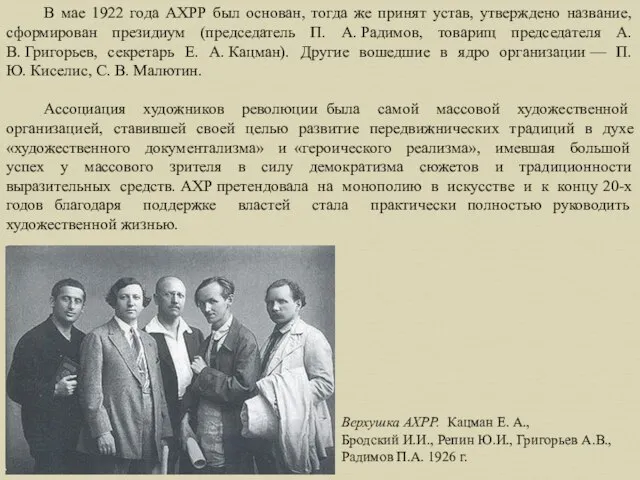

- 3. В мае 1922 года АХРР был основан, тогда же принят устав, утверждено название, сформирован президиум (председатель

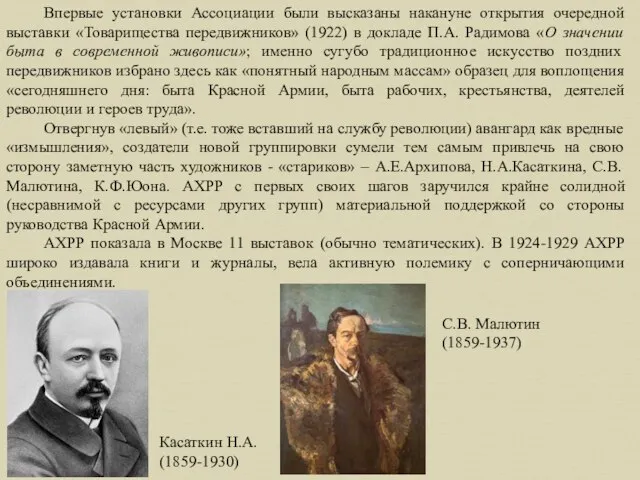

- 4. Впервые установки Ассоциации были высказаны накануне открытия очередной выставки «Товарищества передвижников» (1922) в докладе П.А. Радимова

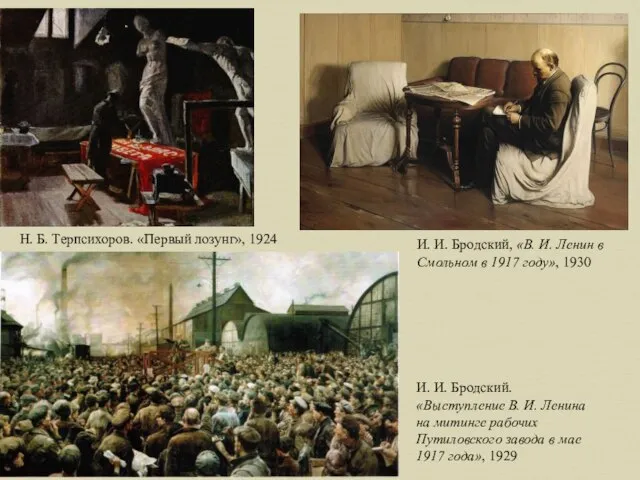

- 5. Н. Б. Терпсихоров. «Первый лозунг», 1924 И. И. Бродский, «В. И. Ленин в Смольном в 1917

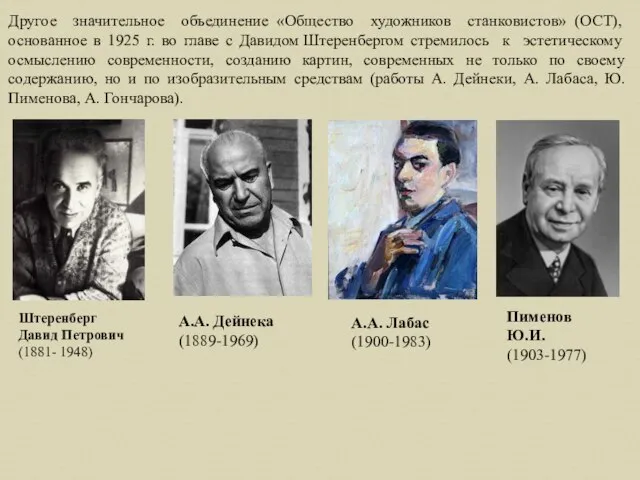

- 6. Другое значительное объединение «Общество художников станковистов» (ОСТ), основанное в 1925 г. во главе с Давидом Штеренбергом

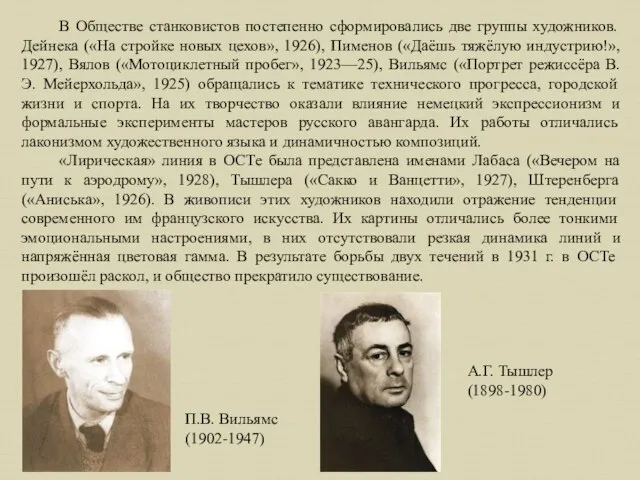

- 7. В Обществе станковистов постепенно сформировались две группы художников. Дейнека («На стройке новых цехов», 1926), Пименов («Даёшь

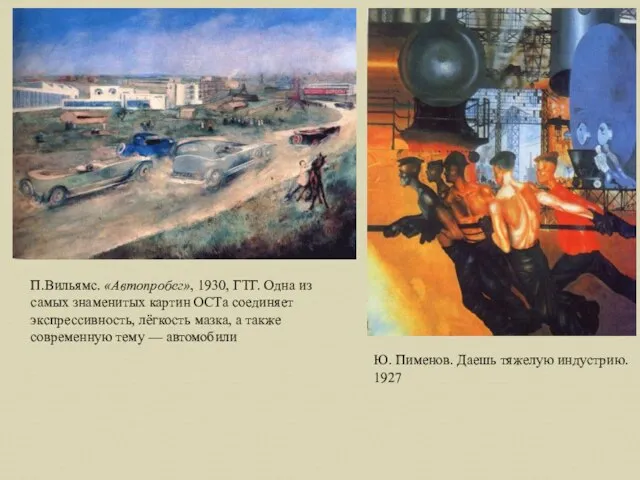

- 8. П.Вильямс. «Автопробег», 1930, ГТГ. Одна из самых знаменитых картин ОСТа соединяет экспрессивность, лёгкость мазка, а также

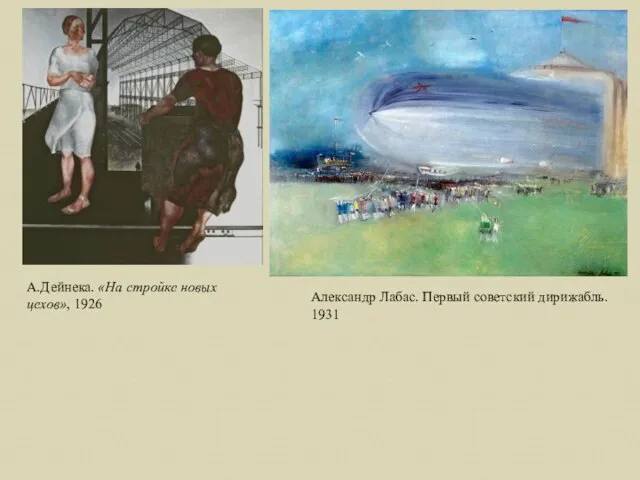

- 9. А.Дейнека. «На стройке новых цехов», 1926 Александр Лабас. Первый советский дирижабль. 1931

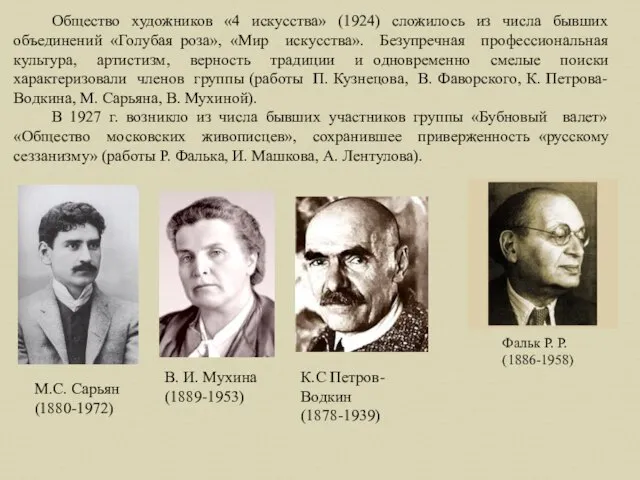

- 10. Общество художников «4 искусства» (1924) сложилось из числа бывших объединений «Голубая роза», «Мир искусства». Безупречная профессиональная

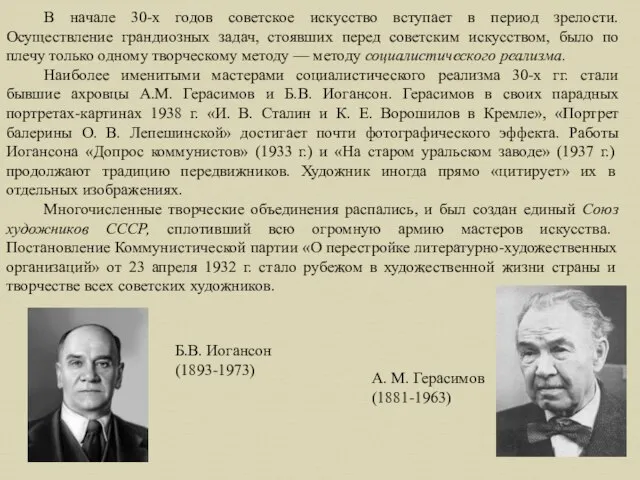

- 11. В начале 30-х годов советское искусство вступает в период зрелости. Осуществление грандиозных задач, стоявших перед советским

- 12. «И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов в Кремле» «Допрос коммунистов» «На старом уральском заводе»

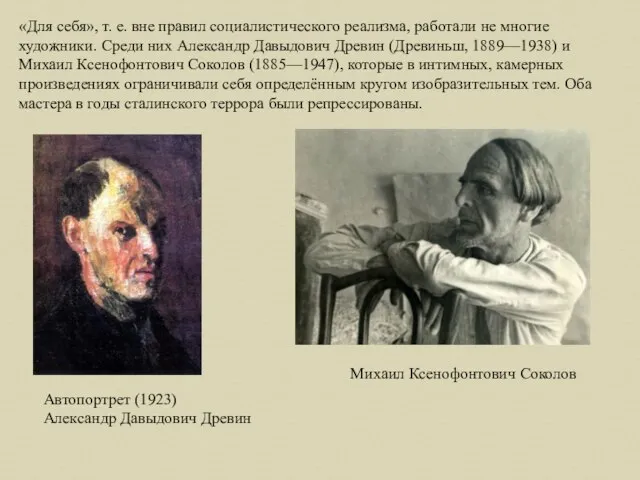

- 13. «Для себя», т. е. вне правил социалистического реализма, работали не многие художники. Среди них Александр Давыдович

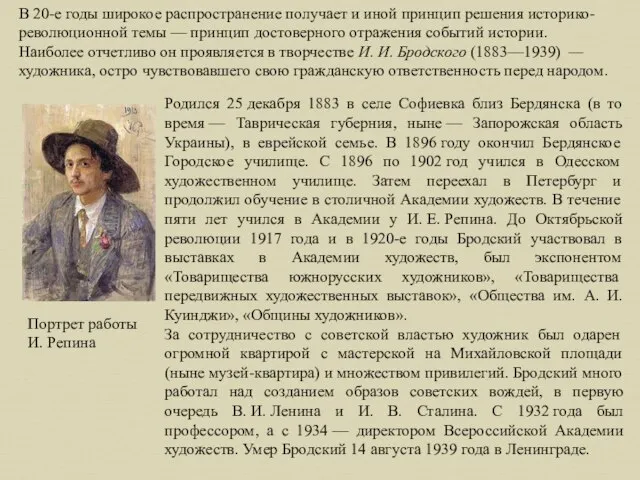

- 14. В 20-е годы широкое распространение получает и иной принцип решения историко-революционной темы — принцип достоверного отражения

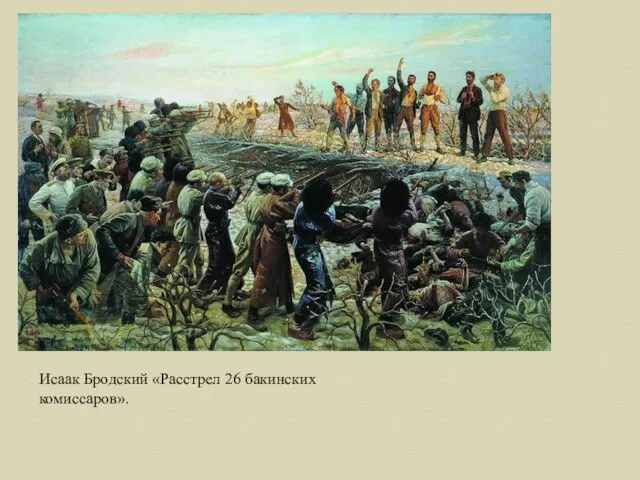

- 15. Исаак Бродский «Расстрел 26 бакинских комиссаров».

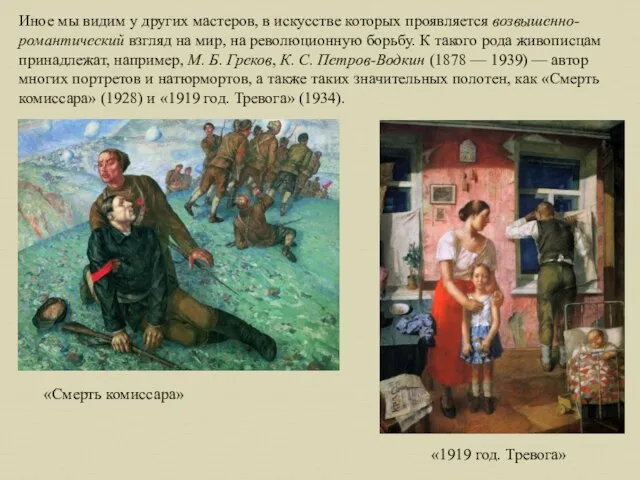

- 16. Иное мы видим у других мастеров, в искусстве которых проявляется возвышенно-романтический взгляд на мир, на революционную

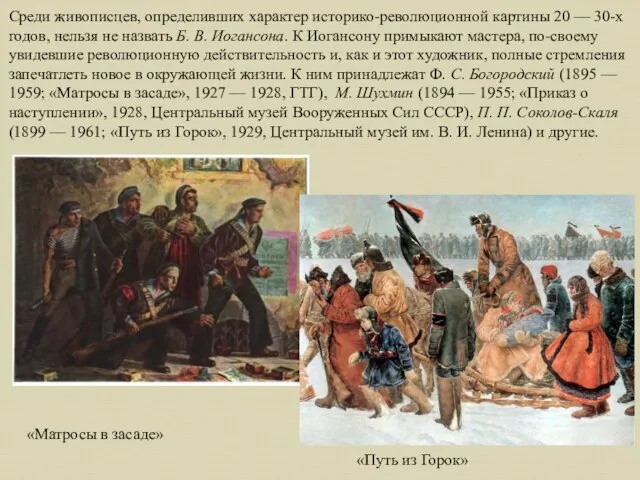

- 17. Среди живописцев, определивших характер историко-революционной картины 20 — 30-х годов, нельзя не назвать Б. В. Иогансона.

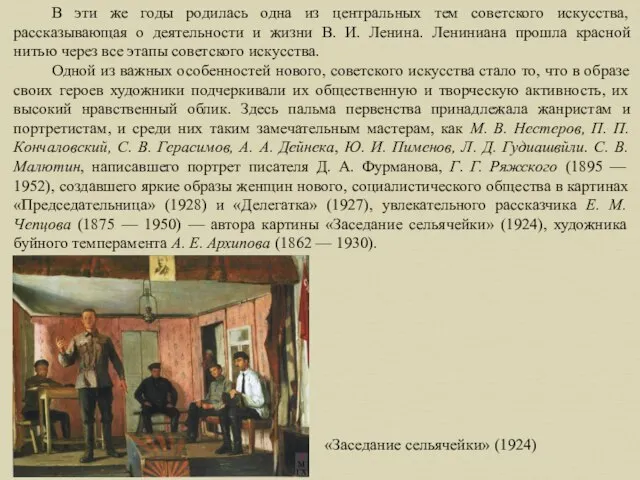

- 18. В эти же годы родилась одна из центральных тем советского искусства, рассказывающая о деятельности и жизни

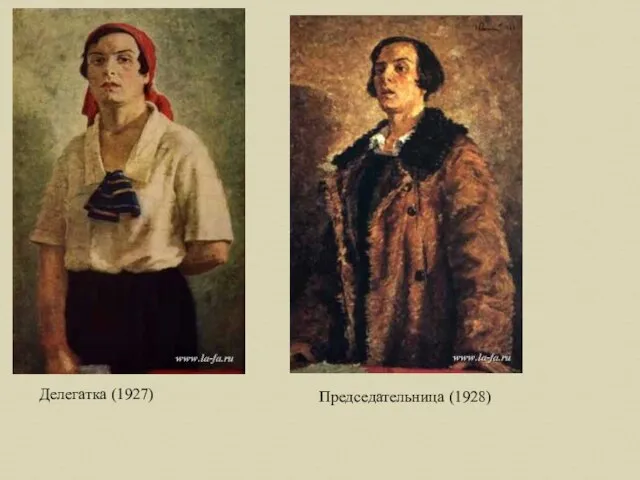

- 19. Делегатка (1927) Председательница (1928)

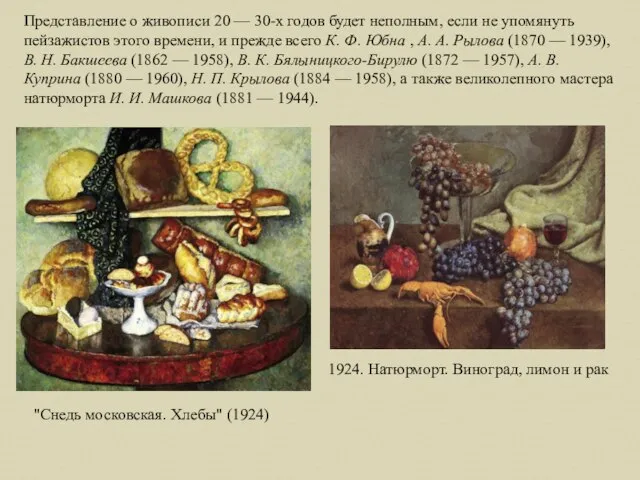

- 20. Представление о живописи 20 — 30-х годов будет неполным, если не упомянуть пейзажистов этого времени, и

- 22. Скачать презентацию

Книга памяти

Книга памяти Установление господства Рима во всём Средиземноморье

Установление господства Рима во всём Средиземноморье «Европейский концерт»: международные отношения первой половины XIX века

«Европейский концерт»: международные отношения первой половины XIX века  Umanismul şi renaşterea

Umanismul şi renaşterea Интернет-проект на тему: «Защитники Отечества» ученицы 3В класса средней школы №28 Сальбаевой Ралины Презентация на тему:

Интернет-проект на тему: «Защитники Отечества» ученицы 3В класса средней школы №28 Сальбаевой Ралины Презентация на тему:  Презентация на тему "17. Экономическая политика советской власти. ''Военный коммунизм''." - презентации по Истории ска

Презентация на тему "17. Экономическая политика советской власти. ''Военный коммунизм''." - презентации по Истории ска Древний мир. (5 класс)

Древний мир. (5 класс) Салют Победы

Салют Победы Духовная жизнь в 20-е годы

Духовная жизнь в 20-е годы Гипотезы о происхождении человека

Гипотезы о происхождении человека Презентация на тему "Создание СССР и его международное признание" - презентации по Истории скачать бесплатно

Презентация на тему "Создание СССР и его международное признание" - презентации по Истории скачать бесплатно Крым и Россия - единая судьба

Крым и Россия - единая судьба Архитектура Древней Руси IX-XVII вв. Собор св. Софии, г. Великий Новгород

Архитектура Древней Руси IX-XVII вв. Собор св. Софии, г. Великий Новгород Дни воинской славы. Бородинское сражение

Дни воинской славы. Бородинское сражение Начало Великой Отечественной войны. Причины Великой Отечественной войны

Начало Великой Отечественной войны. Причины Великой Отечественной войны Награды Великой Отечественной войны

Награды Великой Отечественной войны Петр I

Петр I Викторина по Великой Отечественной войне Никогда не сотрутся даты

Викторина по Великой Отечественной войне Никогда не сотрутся даты Спецназ России – настоящее достояние страны

Спецназ России – настоящее достояние страны Достопримечательности мира 2

Достопримечательности мира 2 Русская архитектура X – XVIII века

Русская архитектура X – XVIII века Павел Иванович Пестель

Павел Иванович Пестель  Политическое развитие стран Запада в XIX веке

Политическое развитие стран Запада в XIX веке Религия древних славян

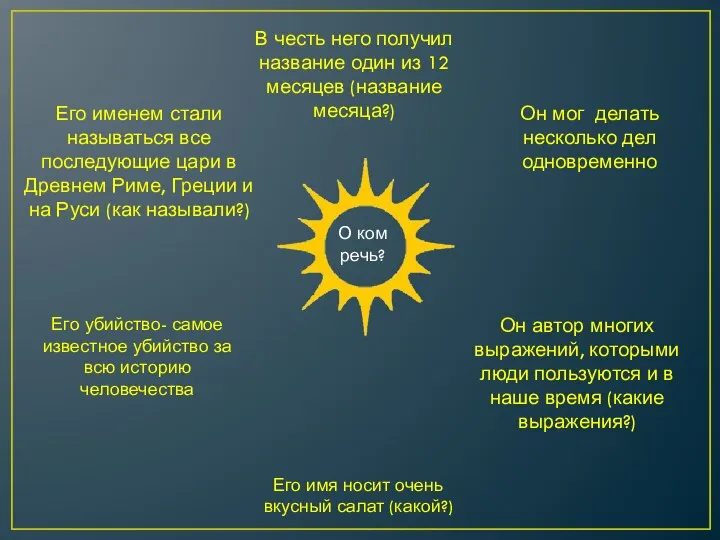

Религия древних славян Гай Юлий Цезарь

Гай Юлий Цезарь Презентацию подготовила учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 1291 Тимофеева Н.В.

Презентацию подготовила учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 1291 Тимофеева Н.В. Генезис и эволюция капитализма в XVI-XVIII веках

Генезис и эволюция капитализма в XVI-XVIII веках Города-герои

Города-герои