Россия на рубеже XIX-XX веков: уровень и противоречия социально-экономического и политического развития

Содержание

- 2. Стратегические цели российских реформаторов

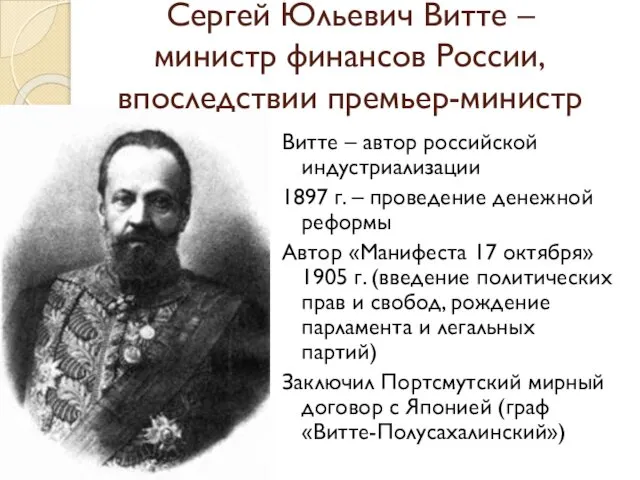

- 3. Сергей Юльевич Витте – министр финансов России, впоследствии премьер-министр Витте – автор российской индустриализации 1897 г.

- 4. Какую роль играло государство в экономике России начала XX в.? Чем объяснялся интерес России к привлечению

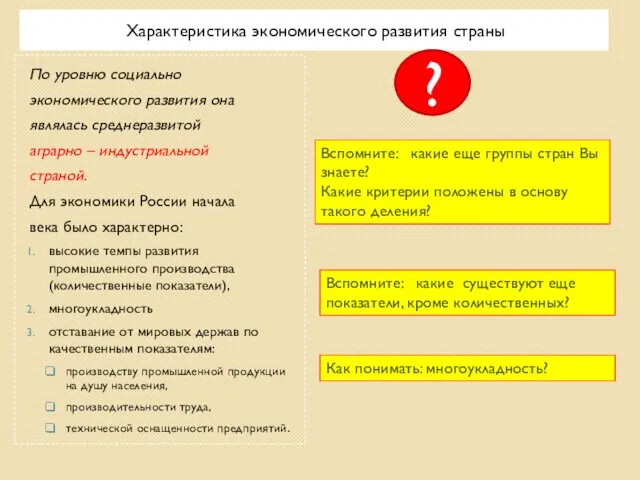

- 5. Характеристика экономического развития страны По уровню социально экономического развития она являлась среднеразвитой аграрно – индустриальной страной.

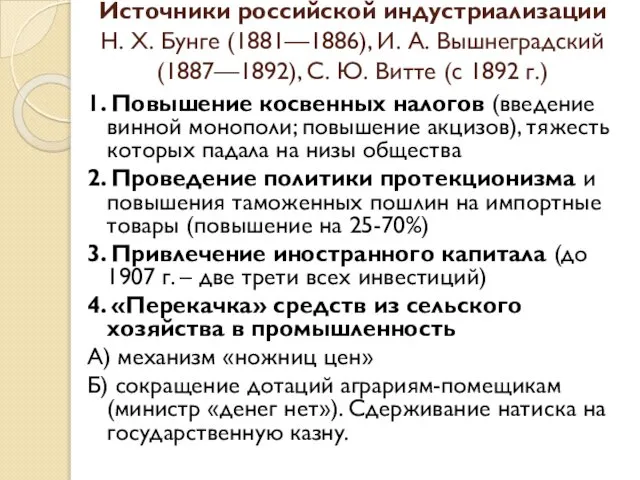

- 6. Источники российской индустриализации Н. Х. Бунге (1881—1886), И. А. Вышнеградский (1887—1892), С. Ю. Витте (с 1892

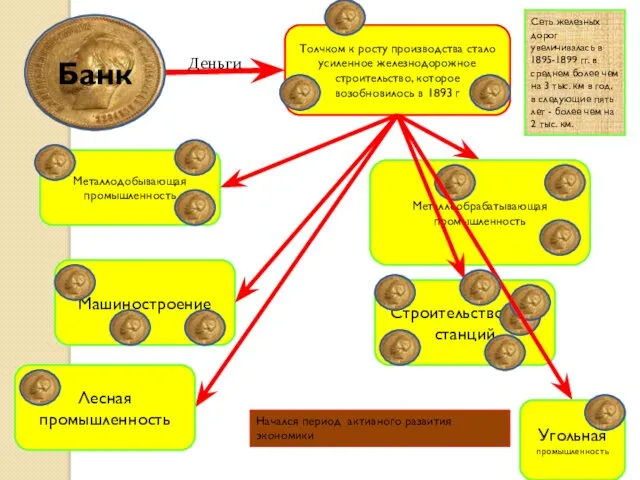

- 7. Деньги Сеть железных дорог увеличивалась в 1895-1899 гг. в среднем более чем на 3 тыс. км

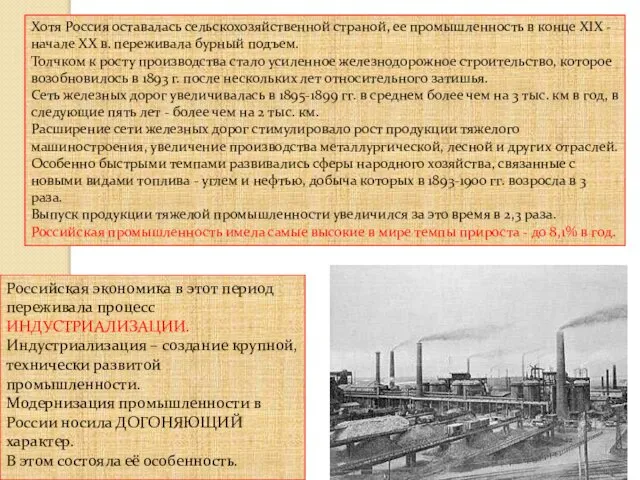

- 8. Хотя Россия оставалась сельскохозяйственной страной, ее промышленность в конце XIX - начале XX в. переживала бурный

- 9. ОСНОВНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КУРСА С.Ю.ВИТТЕ Индустриализация началась в условиях существования общины, которая ограничивало приток рабочей силы

- 10. ОСНОВНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ: ВЫСОКАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ Со времен Петра I государство в нашей стране всегда

- 11. ОСНОВНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ: ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ.

- 12. Данный факт и положительно и отрицательно влиял на развитие экономики нашей страны. В то же время

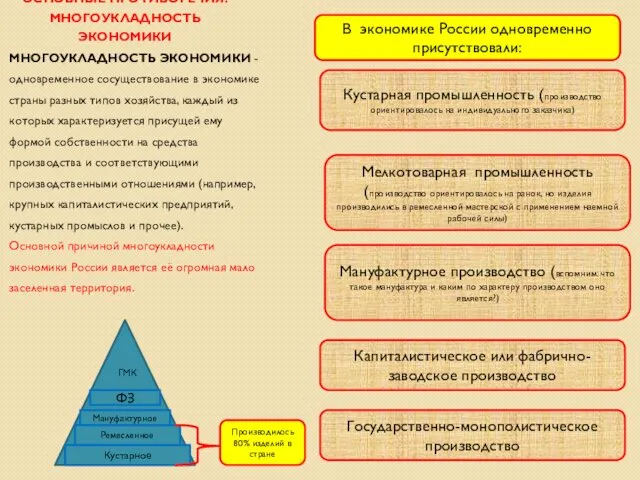

- 13. ОСНОВНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ: МНОГОУКЛАДНОСТЬ ЭКОНОМИКИ МНОГОУКЛАДНОСТЬ ЭКОНОМИКИ - одновременное сосуществование в экономике страны разных типов хозяйства, каждый

- 14. РОЛЬ МОНОПОЛИЙ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ Монополия Исключительное право кого либо на что либо. Крупное объединение,

- 15. синдикаты — члены синдиката сохраняют производственную, но утрачивают коммерческую самостоятельность. Они договариваются между собой о том,

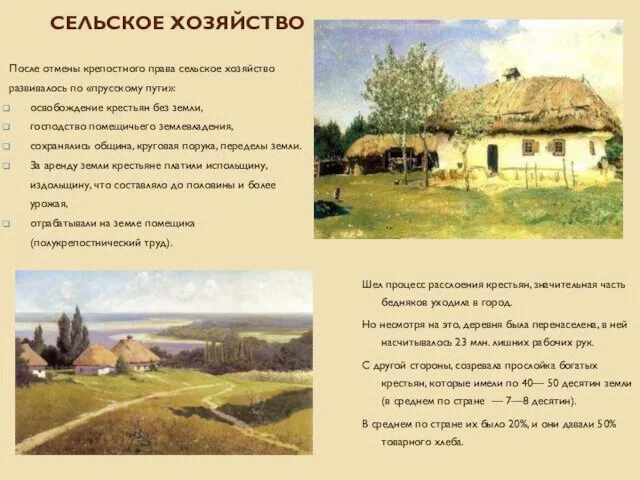

- 16. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Шел процесс расслоения крестьян, значительная часть бедняков уходила в город. Но несмотря на это,

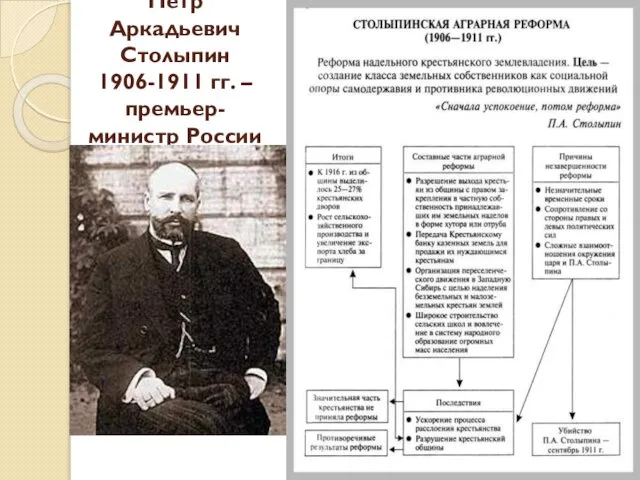

- 17. Петр Аркадьевич Столыпин 1906-1911 гг. – премьер-министр России

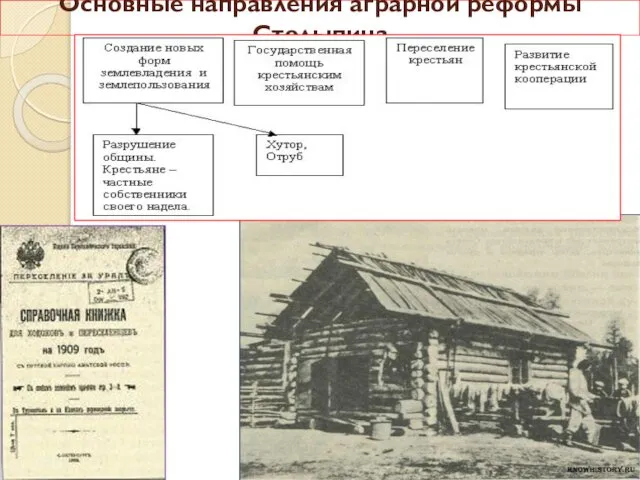

- 18. Основные направления аграрной реформы Столыпина

- 20. ИТОГИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ В деревне господствовали полуфеодальные отношения, основная масса крестьян страдала от малоземелья, налогов, выкупных

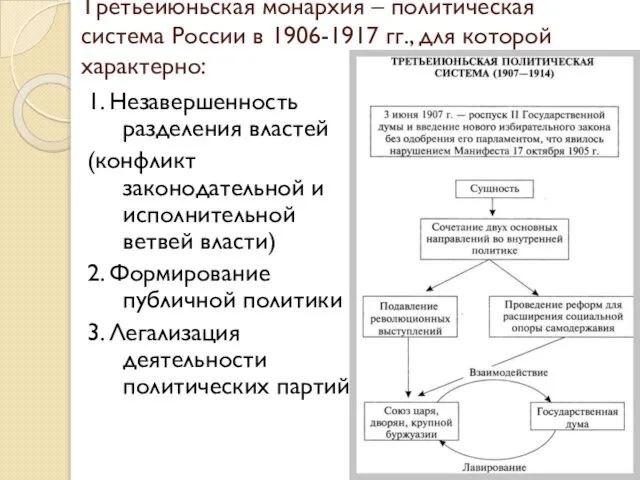

- 22. Третьеиюньская монархия – политическая система России в 1906-1917 гг., для которой характерно: 1. Незавершенность разделения властей

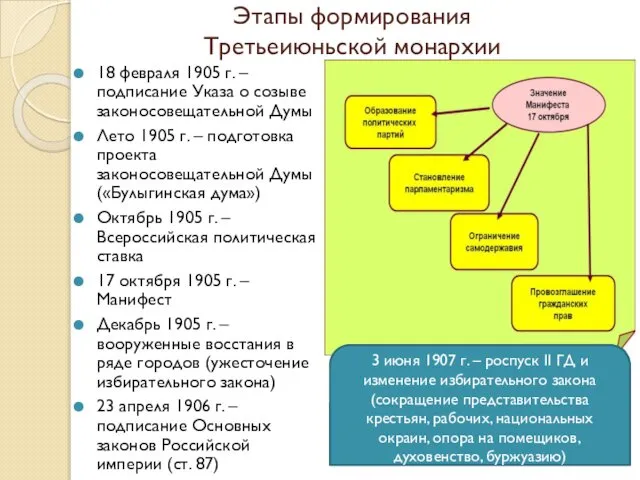

- 23. Этапы формирования Третьеиюньской монархии 18 февраля 1905 г. – подписание Указа о созыве законосовещательной Думы Лето

- 24. Система органов государственной власти в период Третьеиюньской монархии: незавершенность разделения властей Верховная власть парламент

- 25. Государственная Дума – представительный и законодательный орган государственной власти (нижняя палата парламента) Таврический дворец - место

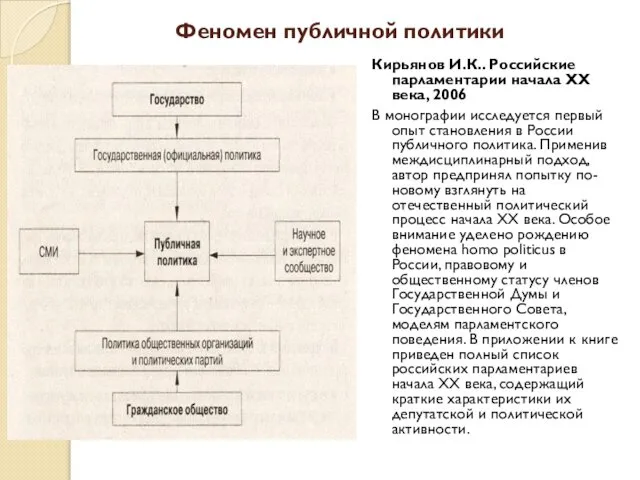

- 26. Феномен публичной политики Кирьянов И.К.. Российские парламентарии начала ХХ века, 2006 В монографии исследуется первый опыт

- 28. Скачать презентацию

История Италии

История Италии Античность: колыбель европейской культуры

Античность: колыбель европейской культуры День защитника Отечества - 23 февраля

День защитника Отечества - 23 февраля Архитектура Древней Руси XI - XIV вв

Архитектура Древней Руси XI - XIV вв Экспансия Запада в XIII-XV вв

Экспансия Запада в XIII-XV вв Понятие преступления,цели наказания, виды преступлений и наказаний

Понятие преступления,цели наказания, виды преступлений и наказаний Домашнее задание §35 читать, ответить на вопросы; изучить материал презентации; найти и изучить дополнительный материал в сети Интернет.

Домашнее задание §35 читать, ответить на вопросы; изучить материал презентации; найти и изучить дополнительный материал в сети Интернет. Германия в первой половине XIX в

Германия в первой половине XIX в 19 апреля 1783 года - день принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи

19 апреля 1783 года - день принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи Презентация на тему от Февраля к октябрю Временное правительство

Презентация на тему от Февраля к октябрю Временное правительство  Урок истории в 5 классе по теме Древнейшие люди

Урок истории в 5 классе по теме Древнейшие люди Детство, растоптанное войной!

Детство, растоптанное войной! Виртуальная экскурсия: Многоликие храмы Невского проспекта

Виртуальная экскурсия: Многоликие храмы Невского проспекта Конкурс презентаций «Великие люди России» Сообщество взаимопомощи учителей Pedsovet.su М.И. Кутузов – полководец и дипломат (през

Конкурс презентаций «Великие люди России» Сообщество взаимопомощи учителей Pedsovet.su М.И. Кутузов – полководец и дипломат (през Бороди́нское сраже́ние

Бороди́нское сраже́ние Игра Аз да Буки – познаем сложности науки

Игра Аз да Буки – познаем сложности науки Романский стиль

Романский стиль Русская архитектура. Эпоха Российской империи. Часть 2

Русская архитектура. Эпоха Российской империи. Часть 2 Презентация по истории Английская буржуазная революция 1640-1660 гг.

Презентация по истории Английская буржуазная революция 1640-1660 гг.  Презентация на тему Берлинская Стена

Презентация на тему Берлинская Стена  Мой прадед - фронтовик Подготовила Ласточкина Ольга Ученица 4 «Б» класса МОУ «Лицей № 8» г. Тында Литвинская Л.Н. учитель начальн

Мой прадед - фронтовик Подготовила Ласточкина Ольга Ученица 4 «Б» класса МОУ «Лицей № 8» г. Тында Литвинская Л.Н. учитель начальн Характеристика древнегреческого полиса. Государственно-правовые реформы в Афинах. Упадок полисной демократии

Характеристика древнегреческого полиса. Государственно-правовые реформы в Афинах. Упадок полисной демократии Франция. Третья республика

Франция. Третья республика Самоотверженный труд моих земляков в годы Великой Отечественной войны Работа проведена Кудриной Дарьей ученицей 9 класса МОУ

Самоотверженный труд моих земляков в годы Великой Отечественной войны Работа проведена Кудриной Дарьей ученицей 9 класса МОУ  Курская Дуга. Танки

Курская Дуга. Танки Политическая система сталинизма

Политическая система сталинизма Немецкое наступление 1942 года и предпосылки коренного перелома

Немецкое наступление 1942 года и предпосылки коренного перелома Карелия в составе Московского государства

Карелия в составе Московского государства