Содержание

- 2. Феодальная раздробленность – стадия в политическом развитии средневекового общества, когда единое государство ранней стадии Средневековья дробится

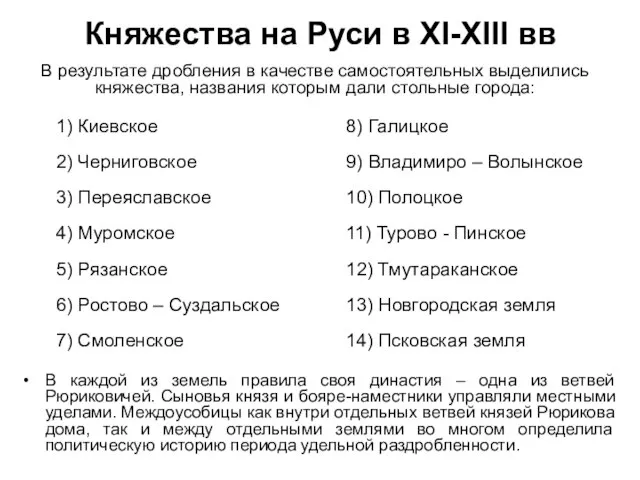

- 3. В каждой из земель правила своя династия – одна из ветвей Рюриковичей. Сыновья князя и бояре-наместники

- 5. Причины раздробленности 1) экономические – рост производительных сил в ремесле и сельском хозяйстве на местах. В

- 6. 3) политические – определялись заинтересованностью местной знати в закреплении за своими феодальными центрами собственных княжеских династий.

- 7. 1054 г. – смерть Ярослава Мудрого «При этом-то, пожалуй, порядок бы и был, Да из любви

- 8. Усобицы После смерти Ярослава Мудрого в 1054 г. на Руси оказалось значительное число сыновей, родных и

- 9. Изяслав (1054-73, 77-78) Всеволод (1054-93) Святослав (1054-1076) Андрей Боголюбский (1157-1174) Всеволод Большое гнездо (1176-1212) Святослав (1136-1164)

- 10. В чем состоял очередной («лествичный») порядок престолонаследия? После смерти великого киевского князя на великокняжеский престол вступал

- 11. Кто такие князья-изгои? Изгои – потомки князей, умерших до восшествия на киевский престол. Они исключались из

- 12. В чем состояли недостатки очередного порядка престолонаследия? Из-за роста численности княжеского рода в каждом следующем поколении

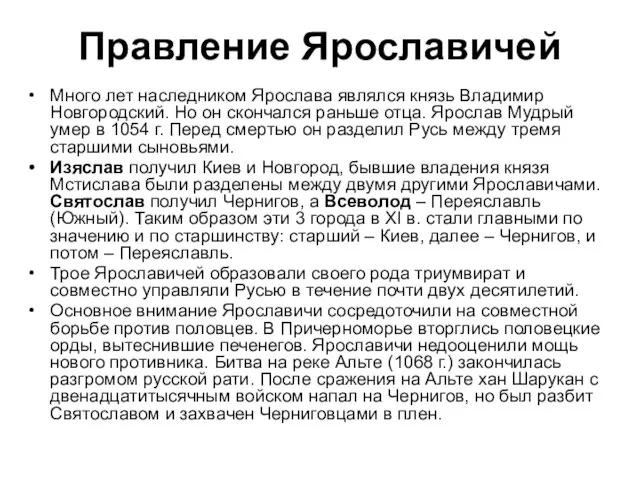

- 13. Правление Ярославичей Много лет наследником Ярослава являлся князь Владимир Новгородский. Но он скончался раньше отца. Ярослав

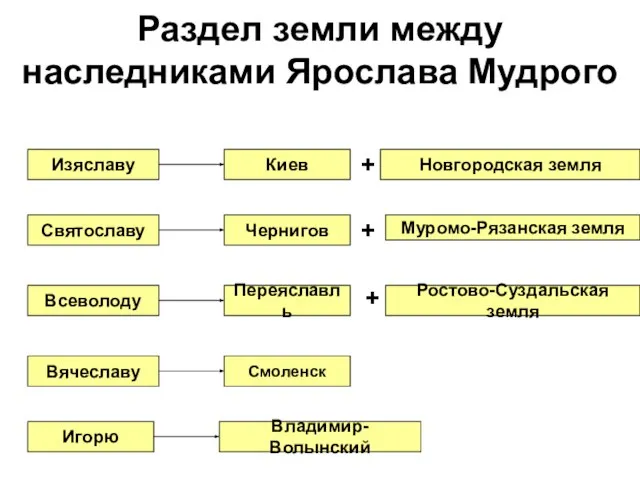

- 14. Раздел земли между наследниками Ярослава Мудрого Изяславу Киев Новгородская земля + Святославу Чернигов Муромо-Рязанская земля +

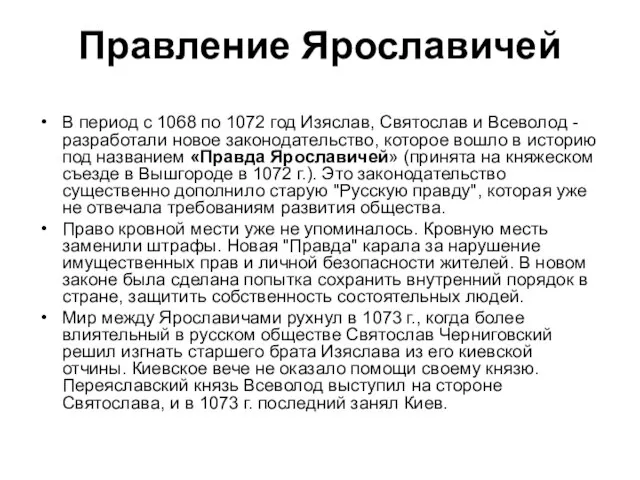

- 15. В период с 1068 по 1072 год Изяслав, Святослав и Всеволод - разработали новое законодательство, которое

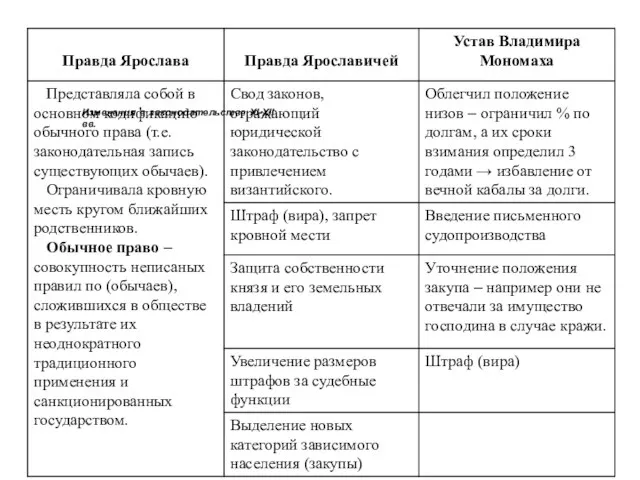

- 17. Изменения в законодательстве XI-XII вв.

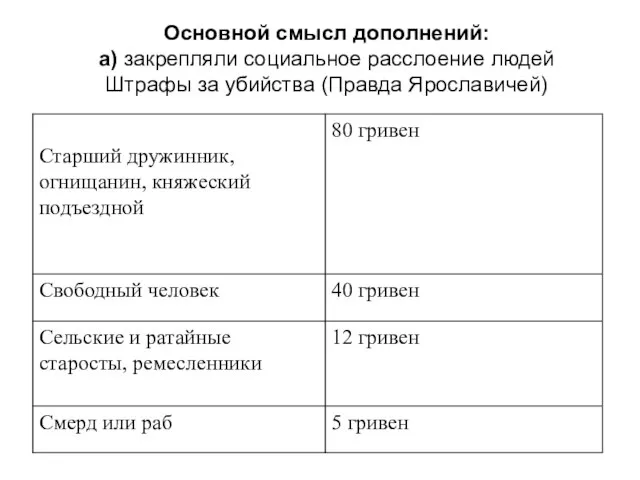

- 18. Основной смысл дополнений: а) закрепляли социальное расслоение людей Штрафы за убийства (Правда Ярославичей)

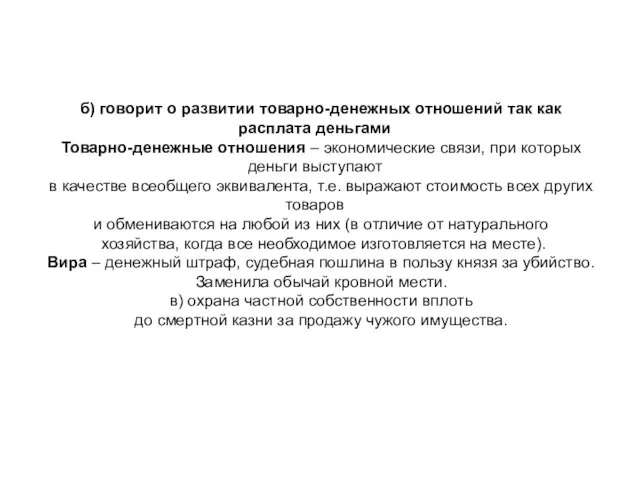

- 19. б) говорит о развитии товарно-денежных отношений так как расплата деньгами Товарно-денежные отношения – экономические связи, при

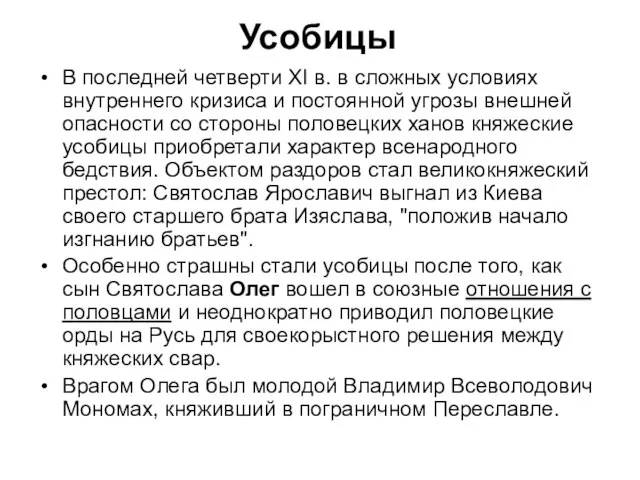

- 20. В последней четверти XI в. в сложных условиях внутреннего кризиса и постоянной угрозы внешней опасности со

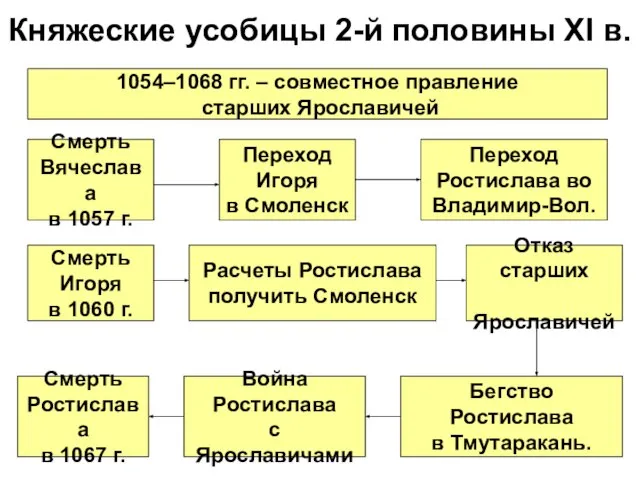

- 21. Княжеские усобицы 2-й половины XI в. Смерть Вячеслава в 1057 г. Переход Игоря в Смоленск Переход

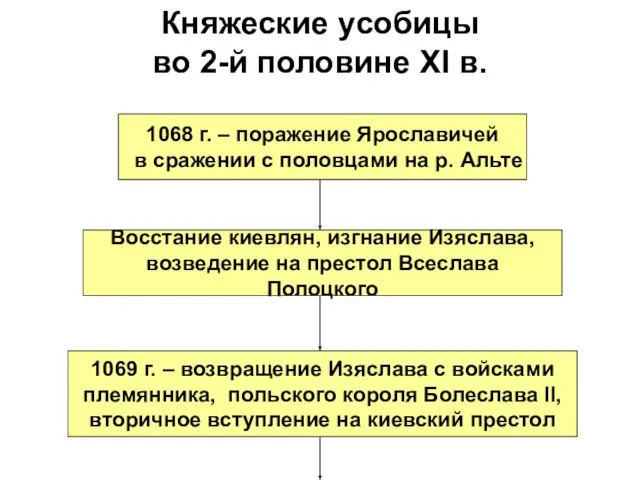

- 22. Княжеские усобицы во 2-й половине XI в. 1068 г. – поражение Ярославичей в сражении с половцами

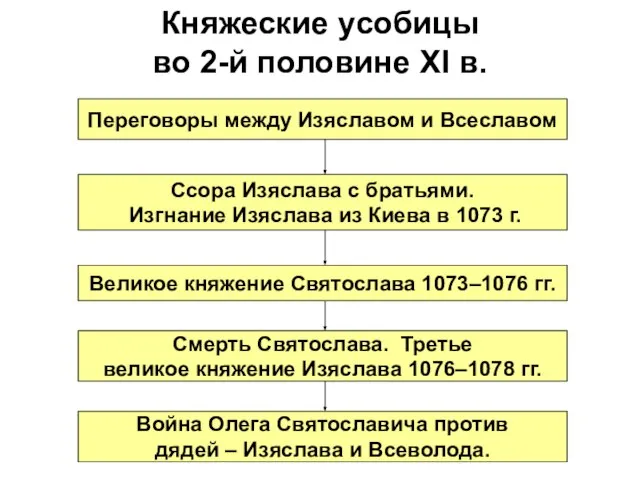

- 23. Княжеские усобицы во 2-й половине XI в. Переговоры между Изяславом и Всеславом Ссора Изяслава с братьями.

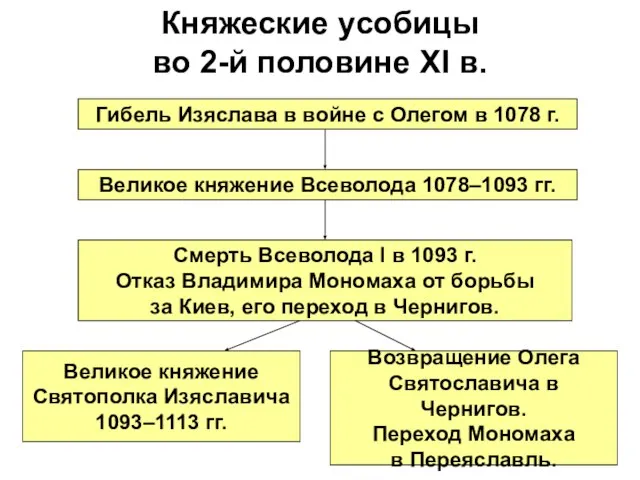

- 24. Княжеские усобицы во 2-й половине XI в. Гибель Изяслава в войне с Олегом в 1078 г.

- 25. Любечский съезд князей, 1097 г. В 1097 г. Владимиру Мономаху удалось собрать княжеский съезд в Любече,

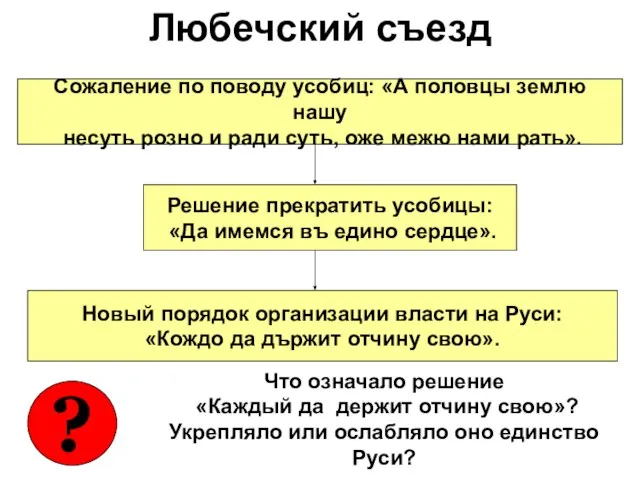

- 26. Любечский съезд Сожаление по поводу усобиц: «А половцы землю нашу несуть розно и ради суть, оже

- 27. «Крестовый поход» против половцев 1111 г. Несмотря на смуту среди князей, Мономаху удалось добиться главного: Любечский

- 28. В 1093 г., после смерти Всеволода Ярославича, киевляне пригласили на трон незначительного князя Святополка, но значительно

- 29. Восстание 1113 г. и великое княжение Владимира Мономаха 1113 г. – смерть Святополка Изяславича Бунт киевлян,

- 30. Владимир Мономах (1113-1125) Новый князь Владимир Мономах ввел ограничение долговых процентов и разработал устав, ограничивавший произвол

- 31. Мстислав Великий (1125-1132) После него единство Руси еще держалось при его сыне Мстиславе (1125-1132 гг.) С

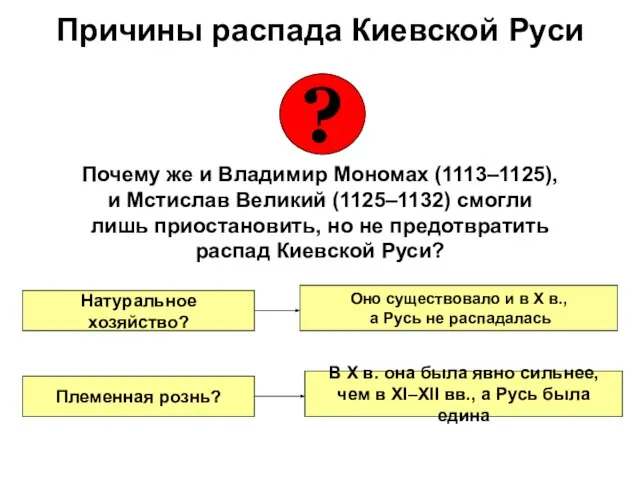

- 32. Почему же и Владимир Мономах (1113–1125), и Мстислав Великий (1125–1132) смогли лишь приостановить, но не предотвратить

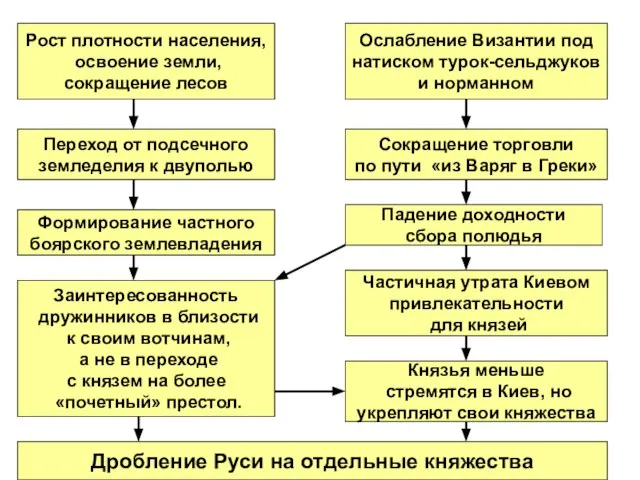

- 33. Рост плотности населения, освоение земли, сокращение лесов Ослабление Византии под натиском турок-сельджуков и норманном Сокращение торговли

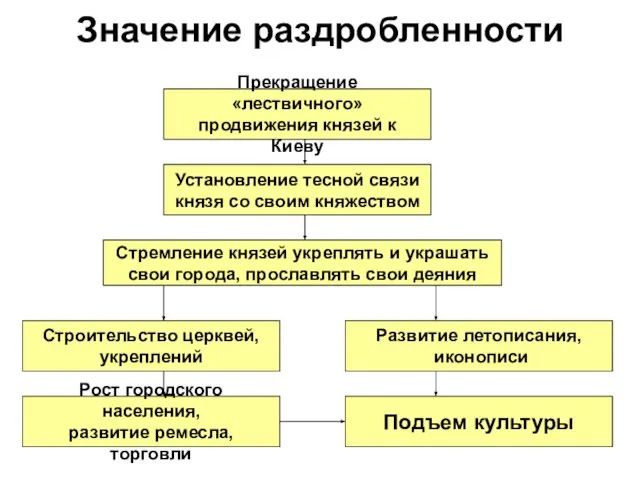

- 34. Значение раздробленности Прекращение «лествичного» продвижения князей к Киеву Установление тесной связи князя со своим княжеством Стремление

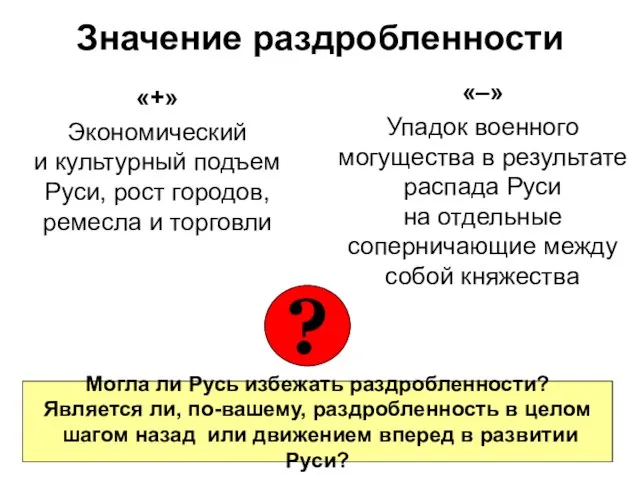

- 35. Значение раздробленности «+» Экономический и культурный подъем Руси, рост городов, ремесла и торговли «–» Упадок военного

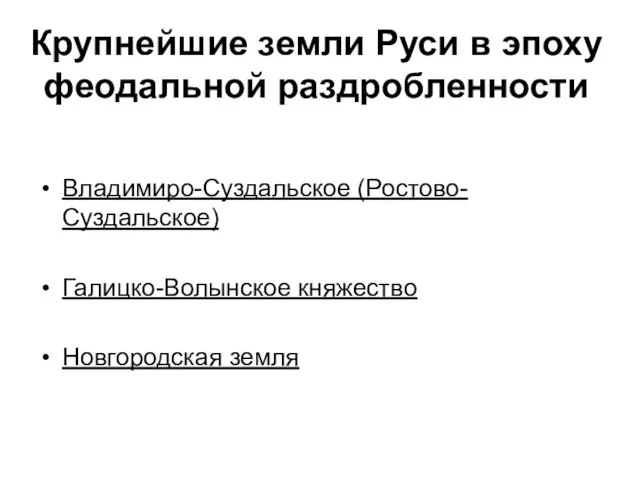

- 36. Крупнейшие земли Руси в эпоху феодальной раздробленности Владимиро-Суздальское (Ростово-Суздальское) Галицко-Волынское княжество Новгородская земля

- 37. Владимиро-Суздальскоекняжество

- 38. Владимиро-Суздальское княжество расценивается как классический образец русского княжества периода феодальной раздробленности. Оно занимало огромную территорию северо-восточных

- 40. Юрий Долгорукий 1113-1157 Начало установления самостоятельности Ростово-Суздальской земли произошло в правление одного из младших сыновей Владимира

- 41. Основатель Москвы и таких городов, как Переяславль-Залесскиий , Дмитров, Дубна и Тверь. Юрий Долгорукий 1113-1157

- 42. Старший сын Юрия Долгорукого Андрей Юрьевич Боголюбский (1157-1174) родился и вырос на севере и главной своей

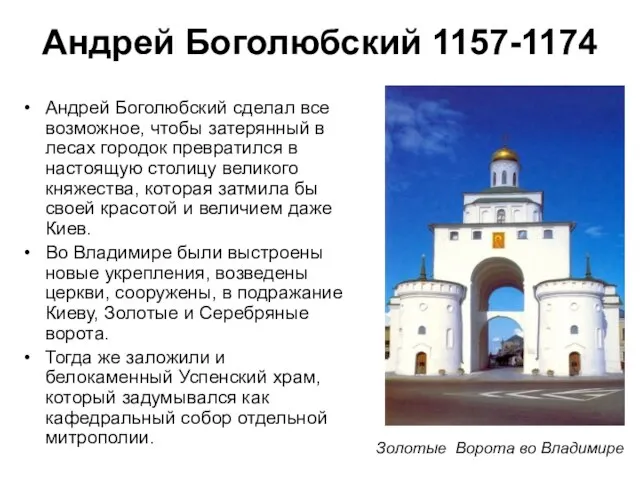

- 43. Андрей Боголюбский сделал все возможное, чтобы затерянный в лесах городок превратился в настоящую столицу великого княжества,

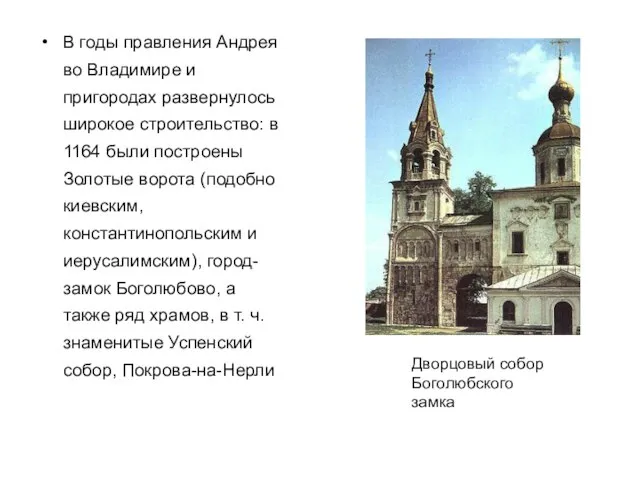

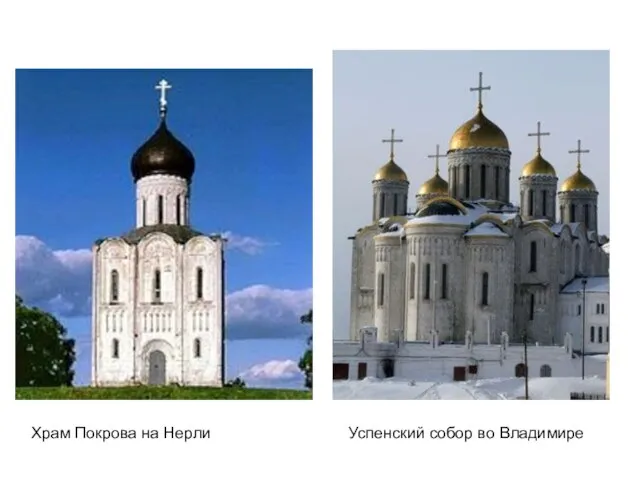

- 44. В годы правления Андрея во Владимире и пригородах развернулось широкое строительство: в 1164 были построены Золотые

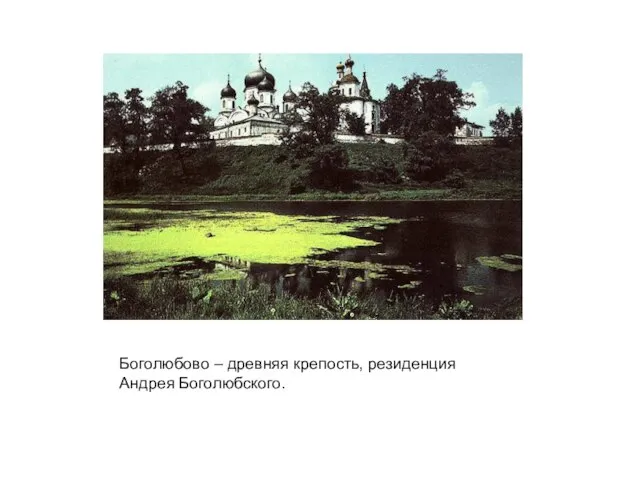

- 45. Боголюбово – древняя крепость, резиденция Андрея Боголюбского.

- 46. Храм Покрова на Нерли Успенский собор во Владимире

- 47. Андрей Боголюбский 1157-1174 После смерти Юрия Долгорукого в 1157 Андрей унаследовал киевский великокняжеский престол, но в

- 48. После смерти Андрея Боголюбского в результате междоусобицы на престоле оказался его младший брат — Всеволод Юрьевич,

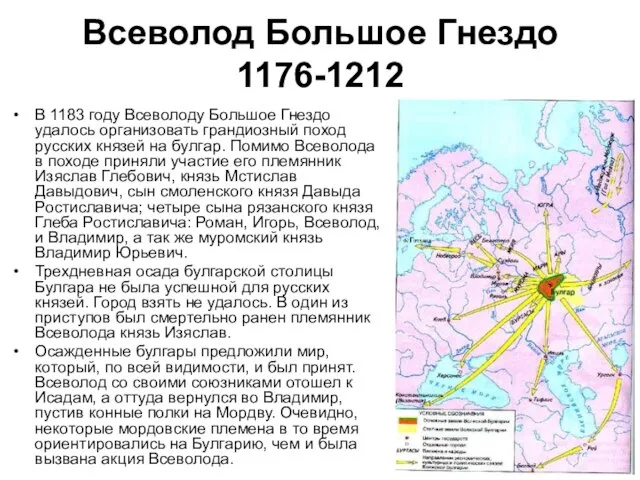

- 49. В 1183 году Всеволоду Большое Гнездо удалось организовать грандиозный поход русских князей на булгар. Помимо Всеволода

- 50. Всеволод Большое Гнездо 1176-1212 Опора на малые города (Переславль-Залесский, Дмитров, Городец, Кострому, Тверь, Москва). Рост малых

- 51. Юрий Всеволодович 1212-1238 великий князь владимирский (1212-38). В 1221 заложил Нижний Новгород; В 1238 г. разгромлен

- 52. Галицко-Волынское княжество

- 53. Галицко-Волынское княжество Территория Галицко-Волынской земли простиралась от Карпат до Полесья, захватывая течения рек Днестра, Прута, Западного

- 55. Возвышение Галицкого княжества началось во второй половине XII в. при князе Ярославе Осмомысле (1152-1187). Он высоко

- 56. Роман Мстиславич 1199-1205 После начавшейся со смертью Ярослава Осмомысла смуты, на галичском престоле сумел утвердиться волынский

- 57. Даниил (Романович) Галицкий 1229-1264 После смерти в 1205 г. Романа Мстиславича его наследником стал старший сын

- 58. Даниил Галицкий

- 59. После завоевания Руси монголо-татарами, Даниил Романович стал вассалом Золотой Орды. Однако галицкий князь, обладавший большими дипломатическими

- 60. Новгородская земля

- 61. Новгородская земля Новгородская земля с самого начала истории Руси играла в ней особую роль. Наряду с

- 63. Важнейшей особенностью этой земли было то, что традиционное для славян занятие земледелием, за исключением выращивания льна

- 64. Восстание 1136 г. Восстание 1136 г. в Новгороде привело к изгнанию из города князя Всеволода и

- 65. Вече Высшим органом управления Новгорода являлось народное собрание – вече. На вече решались самые существенные вопросы

- 66. Вечевые собрания – одновременно одна из судебных инстанций Новгородской земли: изменников и лиц, совершивших другие государственные

- 67. Боярская республика Однако реальная власть на вече была сосредоточена в руках новгородского боярства. Именно поэтому в

- 68. Княжеская власть Термин «новгородское княжество» – в корне не корректен, поскольку в Новгороде не сложилась княжеская

- 69. Из среды и под контролем боярства осуществлялось избрание на посты посадника (главы городского управления) и тысяцкого

- 70. Политический строй Новгородской боярской республики

- 71. Для социально-политической истории Новгорода характерны частные городские восстания (1136, 1207, 1228-29, 1270). Однако, к принципиальным изменениям

- 72. Вывод

- 73. Время с начала XII до конца XV в. по традиции называют удельным периодом. И действительно, на

- 76. Скачать презентацию

Помни и знай: историческая память России в лицах. Лев Николаевич Толстой

Помни и знай: историческая память России в лицах. Лев Николаевич Толстой Тема урока: «Дети и война» ( По рассказу Андрея Геращенко « Бельчонок»)

Тема урока: «Дети и война» ( По рассказу Андрея Геращенко « Бельчонок») Становление советской модели общества в 30-е годы XX века Тест.11 класс.

Становление советской модели общества в 30-е годы XX века Тест.11 класс. Xix в. как век науки. Основные научные открытия и их влияние на общий социокультурный процесс

Xix в. как век науки. Основные научные открытия и их влияние на общий социокультурный процесс Культура Руси X-XI веков

Культура Руси X-XI веков Церковь после Смуты в XVII веке

Церковь после Смуты в XVII веке Антон Павлович Чехов «…Если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом. Делайте добро!» А.П.Чехов

Антон Павлович Чехов «…Если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом. Делайте добро!» А.П.Чехов  ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ Презентация по истории Древняя Греция. Первые государства. Расцвет полисов

Презентация по истории Древняя Греция. Первые государства. Расцвет полисов  Образование Московского государства (14-15 вв.) План лекции 1) Основные центры объединения русских земель в 14 веке. 2) Освобождени

Образование Московского государства (14-15 вв.) План лекции 1) Основные центры объединения русских земель в 14 веке. 2) Освобождени Франция. Третья республика

Франция. Третья республика Реформация - движение за переустройство церкви

Реформация - движение за переустройство церкви В рамках программы «Патриотическое воспитание граждан Свердловской области» на 2011-2015 годы и согласно постановлению правитель

В рамках программы «Патриотическое воспитание граждан Свердловской области» на 2011-2015 годы и согласно постановлению правитель Экономика РФ в 1990-е годы

Экономика РФ в 1990-е годы Культура и искусство первой половины ХХ века. (9 класс)

Культура и искусство первой половины ХХ века. (9 класс) Великая Отечественная война 1941—1945 гг

Великая Отечественная война 1941—1945 гг Возникновение христианства на территории Беларуси

Возникновение христианства на территории Беларуси Социально-экономическая политика Гоминьдана и её последствия

Социально-экономическая политика Гоминьдана и её последствия Белгород был и стал

Белгород был и стал Культура України на початку 21 століття. Фізична культура і спорт. Виконала: Учениця 11А класу ЛССЗШ № 81 ім. П. Сагайдачного Мань

Культура України на початку 21 століття. Фізична культура і спорт. Виконала: Учениця 11А класу ЛССЗШ № 81 ім. П. Сагайдачного Мань Памятные места Курской битвы. Прохоровское поле

Памятные места Курской битвы. Прохоровское поле Бессмертный полк нашего класса

Бессмертный полк нашего класса Международные отношения первой половины XIX века

Международные отношения первой половины XIX века Мой прадедушка Никифоров Юрий Владимирович

Мой прадедушка Никифоров Юрий Владимирович Зоя Космодемьянская

Зоя Космодемьянская Литовское государство и Русь

Литовское государство и Русь Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам

Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам Презентация на тему "Художественная культура эпохи Просвещения" - презентации по Истории скачать бесплатно

Презентация на тему "Художественная культура эпохи Просвещения" - презентации по Истории скачать бесплатно