Содержание

- 2. Этапы развития 1-й этап – От Батыева нашествия до середины XIV в. Характеризуется глубоким упадком материальной

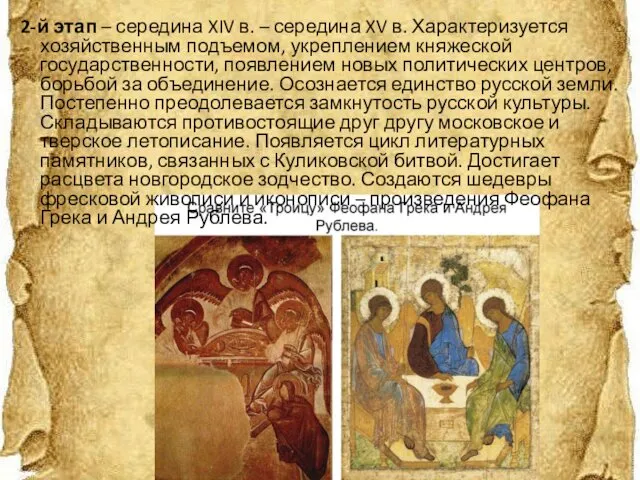

- 3. 2-й этап – середина XIV в. – середина XV в. Характеризуется хозяйственным подъемом, укреплением княжеской государственности,

- 4. 3-й этап – вторая половина XV в. – начало XVI в. Характеризуется объединением русских земель в

- 5. Грамотность Грамотными на Руси были священники и горожане. Подтверждением широкого распространения грамотности среди горожан стали берестяные

- 6. Писали на Руси не только на берестяных грамотах, но и на вощеных дощечках – церах. Для

- 7. Письменность Важнейшими центрами письменности являлись монастыри и княжеские канцелярии. Во многих монастырях имелись обширные библиотеки. Писцы

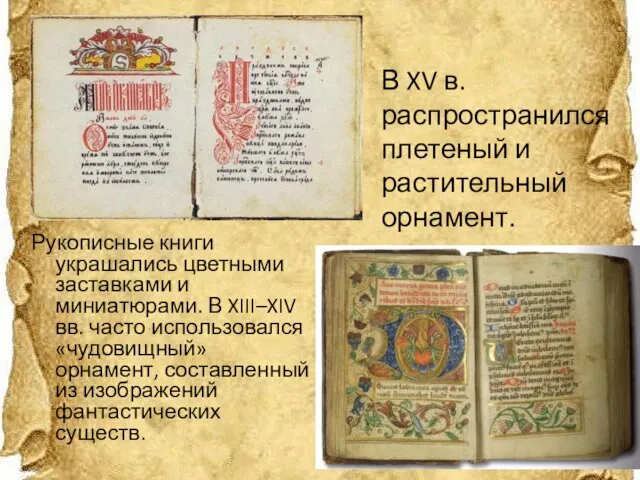

- 8. Рукописные книги украшались цветными заставками и миниатюрами. В XIII–XIV вв. часто использовался «чудовищный» орнамент, составленный из

- 9. Литература Основная форма литературных произведений XIII–XV вв. – повесть. Литературные повести той эпохи дошли до нас

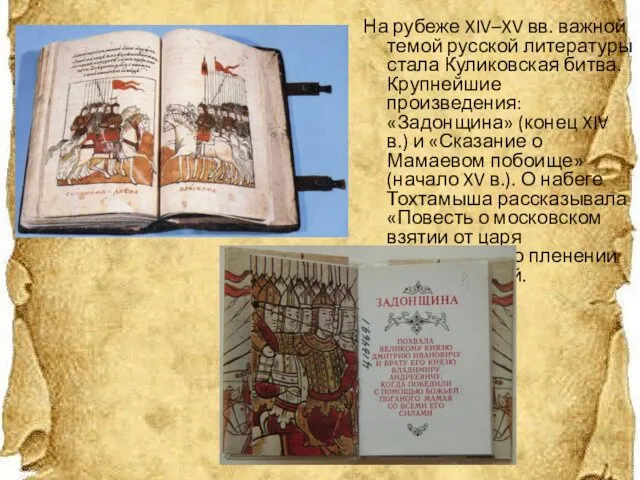

- 10. На рубеже XIV–XV вв. важной темой русской литературы стала Куликовская битва. Крупнейшие произведения: «Задонщина» (конец XIV

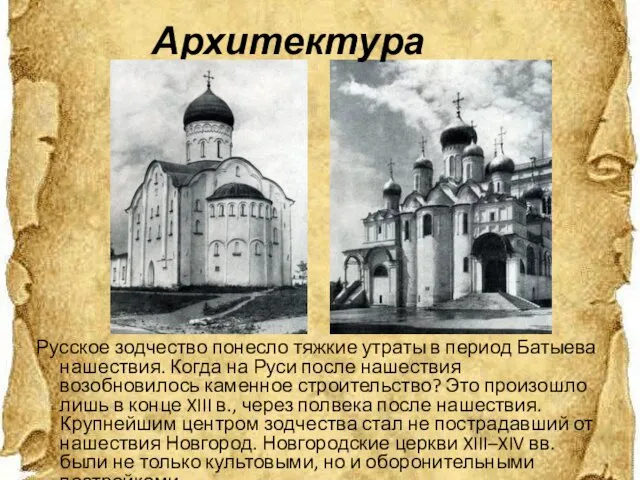

- 11. Архитектура Русское зодчество понесло тяжкие утраты в период Батыева нашествия. Когда на Руси после нашествия возобновилось

- 12. Каменное строительство в Москве началось в связи с ее превращением в резиденцию великих князей и митрополитов.

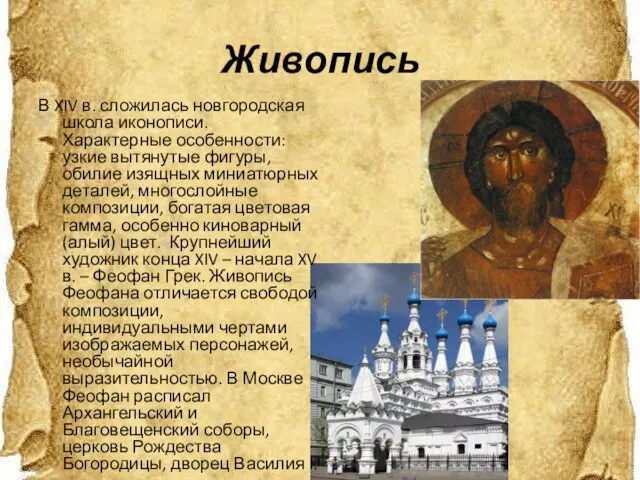

- 13. Живопись В XIV в. сложилась новгородская школа иконописи. Характерные особенности: узкие вытянутые фигуры, обилие изящных миниатюрных

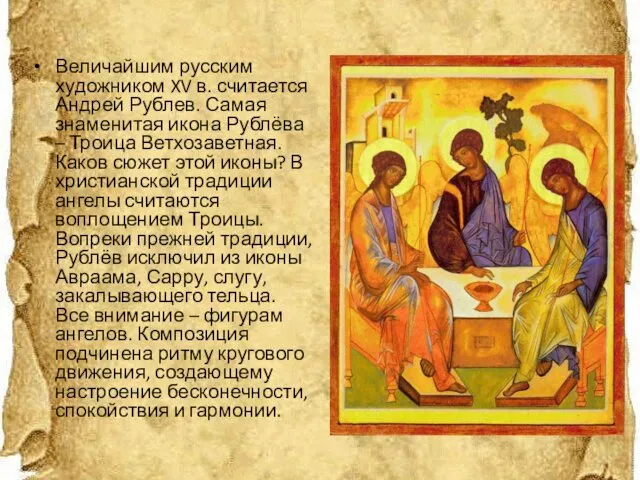

- 14. Величайшим русским художником XV в. считается Андрей Рублев. Самая знаменитая икона Рублёва – Троица Ветхозаветная. Каков

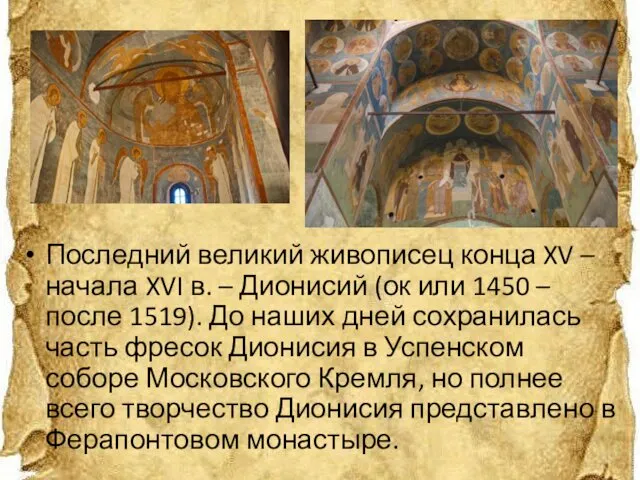

- 15. Последний великий живописец конца XV – начала XVI в. – Дионисий (ок или 1450 – после

- 17. Скачать презентацию

Проект Мальцевой Юлии Ученицы 8Б класса Школы№345 Тема : Военная техника 2010г.

Проект Мальцевой Юлии Ученицы 8Б класса Школы№345 Тема : Военная техника 2010г. Женщины в годы Великой Отечественной войны

Женщины в годы Великой Отечественной войны Александр Невский

Александр Невский Моё увлечение. История как наука

Моё увлечение. История как наука Воздушные шары или аэростаты

Воздушные шары или аэростаты Экспозиция Великая Отечественная война

Экспозиция Великая Отечественная война grecheskie_kolonii_na_beregakh_sredizemnogo_i_chernogo_morey

grecheskie_kolonii_na_beregakh_sredizemnogo_i_chernogo_morey Духовный подвиг юродства Юродивые святы с давних пор, И чтимы как великие герои, В их честь соборы в Златоглавой строят И смыслом

Духовный подвиг юродства Юродивые святы с давних пор, И чтимы как великие герои, В их честь соборы в Златоглавой строят И смыслом Презентация по истории ВОВ

Презентация по истории ВОВ Великие изобретения Нового времени

Великие изобретения Нового времени Культура Руси в сер. XIII-нач.XV вв

Культура Руси в сер. XIII-нач.XV вв ГБОУ Школа №1467 ДО №1 Викторина «Город чудный, город древний» Подготовительная группа Подготовила: Каменева Е.А.

ГБОУ Школа №1467 ДО №1 Викторина «Город чудный, город древний» Подготовительная группа Подготовила: Каменева Е.А.  Русские земли в середине XIII – XIV веке

Русские земли в середине XIII – XIV веке Расширение ареала цивилизации

Расширение ареала цивилизации ЮАР во второй половине 20 века Чернышева О.С

ЮАР во второй половине 20 века Чернышева О.С Покоритель Сибири – атаман Ермак Тимофеевич

Покоритель Сибири – атаман Ермак Тимофеевич Урок истории России в 10 классе. Учитель истории МОУ СОШ №2 Радачинская Таисия Михайловна.

Урок истории России в 10 классе. Учитель истории МОУ СОШ №2 Радачинская Таисия Михайловна.  Русская культура первой половины ХVIII века

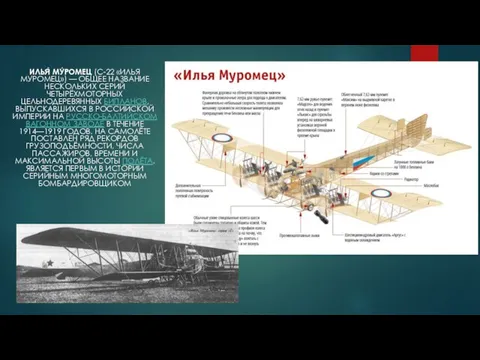

Русская культура первой половины ХVIII века Боевая техника Первой Мировой войны

Боевая техника Первой Мировой войны Правовые системы стран Латинской Америки

Правовые системы стран Латинской Америки Развитие России в начале XX века

Развитие России в начале XX века 9 мая - День победы!

9 мая - День победы! Золотой век конспиративизма 1800 – 1950-е гг

Золотой век конспиративизма 1800 – 1950-е гг 9 мая – День Победы!

9 мая – День Победы! Презентация на тему "Cоздание единого русского государства" - презентации по Истории скачать

Презентация на тему "Cоздание единого русского государства" - презентации по Истории скачать  Архитектура Московского Княжества

Архитектура Московского Княжества Покорение Сибири Ермаком

Покорение Сибири Ермаком Кемерово. История вокруг нас

Кемерово. История вокруг нас