Содержание

- 2. «О Тютчеве не спорят: кто его не чувствует, тем самым доказывает, что не чувствует поэзии». И.С.Тургенев

- 3. Ф.И.Тютчев, русский поэт, мастер пейзажной, психологической, философской и патриотической лирики, по эпохе – практически современник А.С.Пушкина,

- 4. Будущий поэт родился в Орловской губернии, в родовом поместье Овстуг (сегодня это территория Брянской области), 23

- 5. Детство Тютчева прошло в усадьбе Овстуг, в Москве и подмосковном имении Троицкое. В семье царил патриархальный

- 6. Его воспитателем был поэт и переводчик С.Е.Раич (1792–1855), познакомивший Тютчева с произведениями античности и классической итальянской

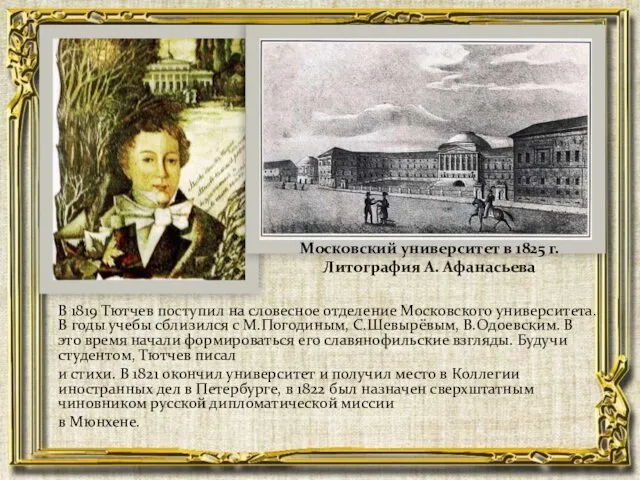

- 7. В 1819 Тютчев поступил на словесное отделение Московского университета. В годы учебы сблизился с М.Погодиным, С.Шевырёвым,

- 8. Обосновавшись в Мюнхене, Тютчев без памяти влюбляется в молодую Амалию фон Лерхенфельд (внебрачная дочь прусского короля

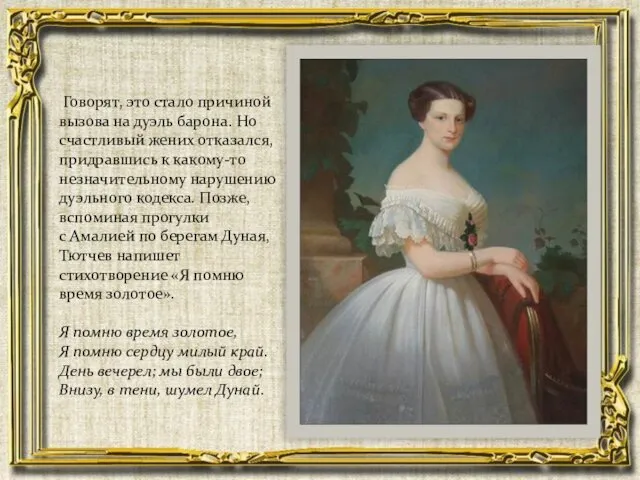

- 9. Говорят, это стало причиной вызова на дуэль барона. Но счастливый жених отказался, придравшись к какому-то незначительному

- 10. В Мюнхене Тютчев как дипломат, аристократ и литератор оказался в центре культурной жизни одного из крупнейших

- 11. В 1820–1830-е годы были написаны шедевры философской лирики Тютчева «Silentium!» (1830), «Не то, что мните вы,

- 12. Философия природы в лирике Тютчева В своих воззрениях на природу Тютчев придерживается натурфилософских взглядов. Согласно этой

- 13. Лирика природы у Тютчева часто преображается в философскую проблематику. В поздней лирике Тютчева прекрасный, вечный мир

- 14. Мир природы у Тютчева, хотя и вечный, выглядит непрочно. В глубине природы, как в глубине души

- 15. В 1826 году Тютчев женится на Элеоноре Петерсон, урождённой графине Ботмер. Тютчеву было всего 22, а

- 16. Карьерный рост Тютчеву давался с трудом, семья была большая и денег не хватало. Тютчевы жили от

- 17. Эрнестина была замужем за пожилым человеком, и волей судьбы он скончался через несколько дней после бала.

- 18. Элеонора, узнав о похождениях мужа, пыталась покончить с собой, но к счастью осталась жива, позднее она

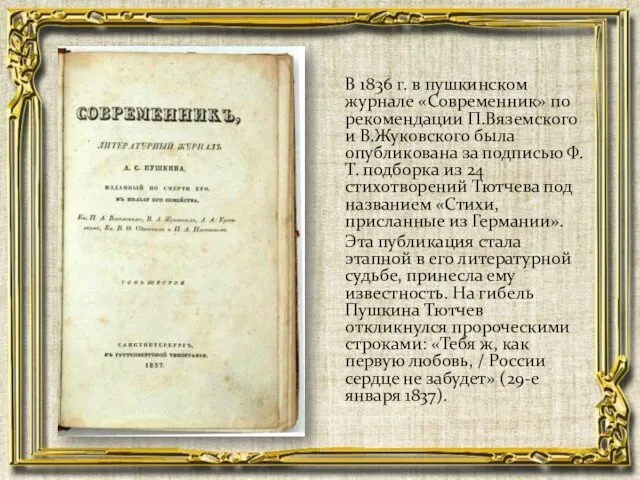

- 19. В 1836 г. в пушкинском журнале «Современник» по рекомендации П.Вяземского и В.Жуковского была опубликована за подписью

- 20. С 1837 по 1839 год Тютчев проходил службу в Турине (Италия). За границей поэт прожил 22

- 21. Вторая женитьба стоила Тютчеву карьеры - для венчания поэт был вынужден самовольно выехать в Швейцарию, что

- 22. В 1844 году Тютчев вернулся в Россию, был восстановлен в правах и званиях. В 1848 году

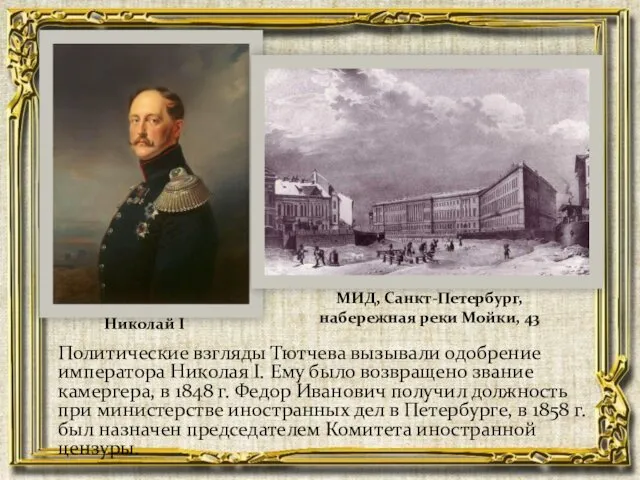

- 23. Политические взгляды Тютчева вызывали одобрение императора Николая I. Ему было возвращено звание камергера, в 1848 г.

- 24. В Петербурге Тютчев сразу же стал заметной фигурой в общественной жизни. Современники отмечали его блестящий ум,

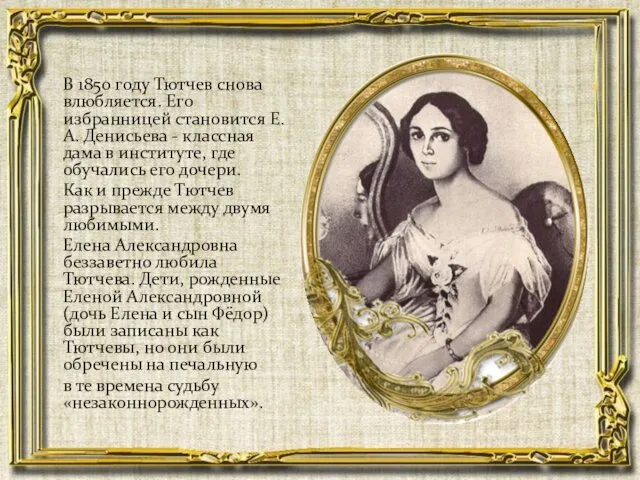

- 25. В 1850 году Тютчев снова влюбляется. Его избранницей становится Е.А. Денисьева - классная дама в институте,

- 26. Грандиозный скандал, разразившийся в обществе, не мог остаться тайной для супруги поэта, Эрнестины Тютчевой, которая очень

- 27. В 1850 г. в журнале «Современник» была воспроизведена подборка стихов Тютчева, некогда опубликованных Пушкиным, и напечатана

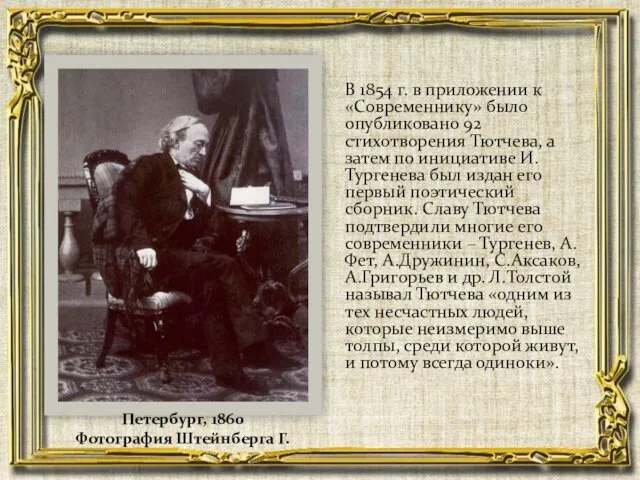

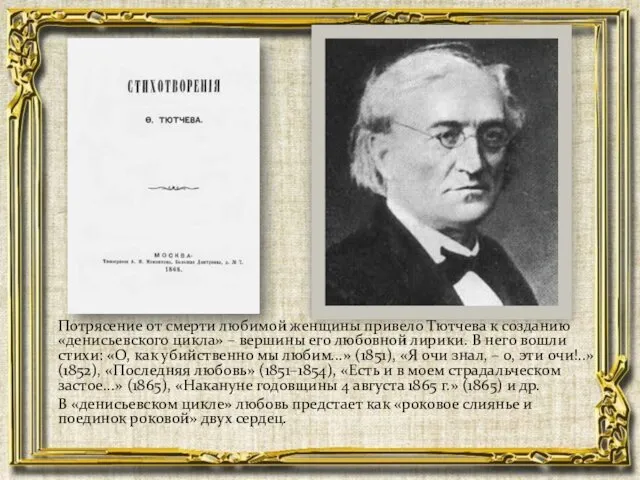

- 28. В 1854 г. в приложении к «Современнику» было опубликовано 92 стихотворения Тютчева, а затем по инициативе

- 29. Славянофильские взгляды Ф.Тютчева продолжали укрепляться, хотя после поражения России в Крымской войне он стал видеть задачу

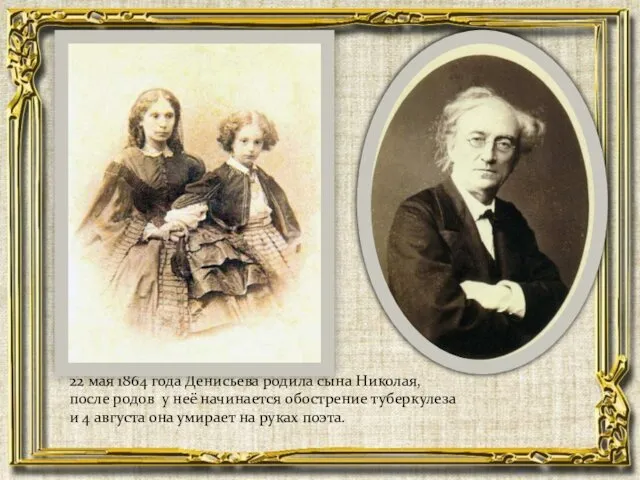

- 30. 22 мая 1864 года Денисьева родила сына Николая, после родов у неё начинается обострение туберкулеза и

- 31. Потрясение от смерти любимой женщины привело Тютчева к созданию «денисьевского цикла» – вершины его любовной лирики.

- 32. После смерти Денисьевой, в которой он винил себя, Тютчев уехал к семье за границу. Год провел

- 33. В конце жизни поэт много философствует, пишет о роли Российской империи в мире, о возможности выстраивания

- 34. 1 января 1873 года Тютчев не слушая никаких предостережений вышел из дома в Царском Селе прогуляться,

- 36. Скачать презентацию

Акмеизм как литературное течение

Акмеизм как литературное течение Толстой – это великий урок. Своим творчеством он учит нас, что красота возникает живою и совершенною из правды. Анатоль Франс

Толстой – это великий урок. Своим творчеством он учит нас, что красота возникает живою и совершенною из правды. Анатоль Франс Улицы Минска героев СССР

Улицы Минска героев СССР России вечная краса, пейзажем летним отражённая!!!

России вечная краса, пейзажем летним отражённая!!! Урок анализа поэтического текста в 6 классе по теме «Мотив одиночества в лирике М. Ю. Лермонтова. Стихотворение «Листок». Подготови

Урок анализа поэтического текста в 6 классе по теме «Мотив одиночества в лирике М. Ю. Лермонтова. Стихотворение «Листок». Подготови Михаил Александрович Врубель

Михаил Александрович Врубель Жизнь и творчество Н.В. Гоголя

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя Д. Дефо, роман Робинзон Крузо. Вопросы по книге

Д. Дефо, роман Робинзон Крузо. Вопросы по книге Владислав Крапивин на сцене

Владислав Крапивин на сцене Образ Лермонтова

Образ Лермонтова Урок литературного чтения на тему С.Михалков «Мой щенок» 2 класс Подготовила: Коляда Елена Владимировна

Урок литературного чтения на тему С.Михалков «Мой щенок» 2 класс Подготовила: Коляда Елена Владимировна Пословицы и поговорки

Пословицы и поговорки Презентация на тему Сравнительный анализ поэтических произведений Ф.И Тютчев А.Фет

Презентация на тему Сравнительный анализ поэтических произведений Ф.И Тютчев А.Фет  Поэзия Н. Клюева

Поэзия Н. Клюева Пословицы о временах года

Пословицы о временах года Историческая основа повести А.С.Пушкина Капитанская дочка

Историческая основа повести А.С.Пушкина Капитанская дочка Максим Горький (1868 – 1936)

Максим Горький (1868 – 1936) Правда о войне в «Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого. Cазонова Л.П., учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя обще

Правда о войне в «Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого. Cазонова Л.П., учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя обще Иосиф Бродский

Иосиф Бродский Свою жизнь я в стихах опишу…

Свою жизнь я в стихах опишу… Юрий Трифонов

Юрий Трифонов Происхождение человека Выполнила: Кондрашова Ангелина

Происхождение человека Выполнила: Кондрашова Ангелина Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях А. Пушкин

Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях А. Пушкин Презентация на тему "Портрет в литературном произведении" - скачать презентации по Литературе

Презентация на тему "Портрет в литературном произведении" - скачать презентации по Литературе Презентация на тему Первая печатная книга на Руси

Презентация на тему Первая печатная книга на Руси  Презентация на тему Русские народные песни

Презентация на тему Русские народные песни Иллюстрации Михаила Врубеля к поэме Михаила Лермонтова Демон

Иллюстрации Михаила Врубеля к поэме Михаила Лермонтова Демон Презентация на тему "История загадок" - скачать бесплатно презентации по Литературе

Презентация на тему "История загадок" - скачать бесплатно презентации по Литературе