- Главная

- Литература

- Литература серебряного века

Содержание

- 2. Модернизм (от франц. moderne – современный, новый) - это общее название для множества нереалистических направлений и

- 3. Основные черты: 1. Обращение к философскому двоемирию, основанному на идеях Платона и В. Соловьева. Согласно этой

- 4. Символизм — первое направление модернизма в европейской литературе. Возник он в 1870-е годы во Франции в

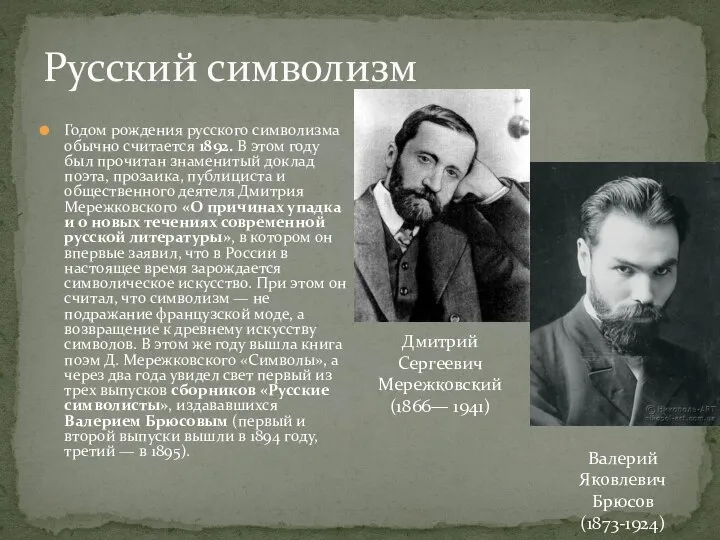

- 5. «Гласные» А — черный; белый — Е; И — красный; У —зеленый, О — синий; тайну

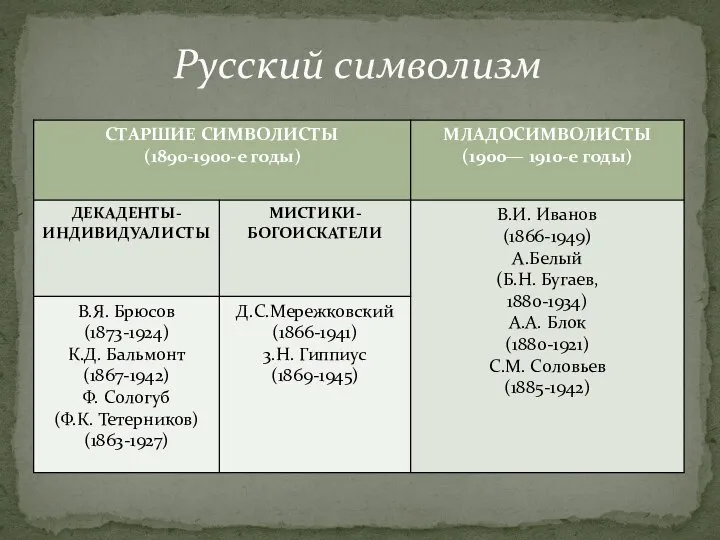

- 6. Русский символизм

- 7. Русский символизм Годом рождения русского символизма обычно считается 1892. В этом году был прочитан знаменитый доклад

- 8. В.Я.Брюсов ТВОРЧЕСТВО Тень несозданных созданий Колыхается во сне, Словно лопасти латаний На эмалевой стене. Фиолетовые руки

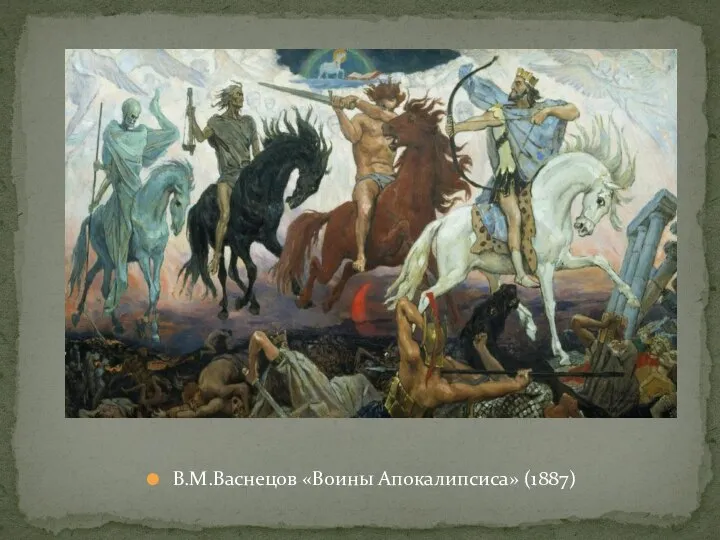

- 9. В.М.Васнецов «Воины Апокалипсиса» (1887)

- 10. К.Д.Бальмонт (1867-1942) ЗАВЕТ БЫТИЯ Я спросил у свободного ветра, Что мне сделать, чтоб быть молодым. Мне

- 11. КАМЫШИ Полночной порою в болотной глуши Чуть слышно, бесшумно, шуршат камыши. О чем они шепчут? О

- 12. З.Н.Гиппиус (1869-1945) ПЕСНЯ Окно мое высоко над землею, Высоко над землею. Я вижу только небо с

- 13. ПРЕДЕЛ Сердце исполнено счастьем желанья, Счастьем возможности и ожиданья,- Но и трепещет оно и боится, Что

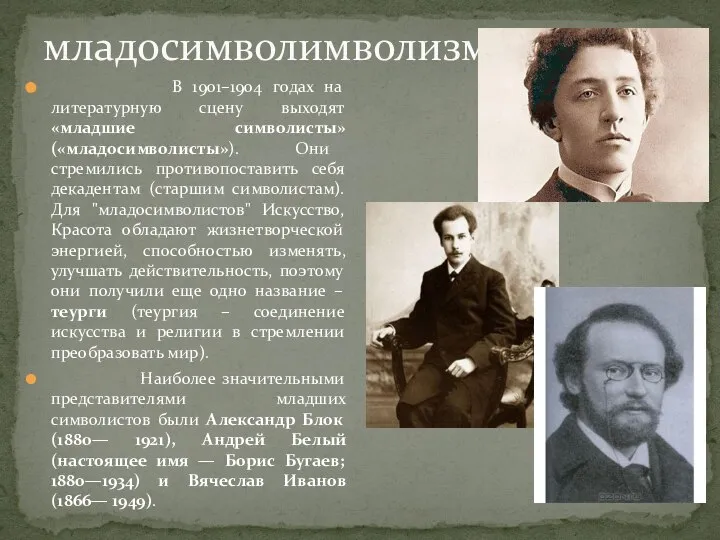

- 14. младосимволимволизм В 1901–1904 годах на литературную сцену выходят «младшие символисты» («младосимволисты»). Они стремились противопоставить себя декадентам

- 15. Младшие символисты были последователями философии Владимира Соловьева, который разработал учение о всеединстве. По мысли Соловьева, в

- 16. А.А.Блок (1880-1921) Лирика Блока — явление абсолютно уникальное в русской литературе. Несмотря на то, что круг

- 17. Блок называл свое творчество процессом «вочеловечения». Трилогия «вочеловечения» отражает три этапа этого процесса. «Теза» первого с

- 19. Циклизация лирики Блока: «Трилогия вочеловечения» Книга первая (1898-1904) Ante Lucem (1898-1900); Стихи о Прекрасной Даме (1901-1902);

- 20. Первый том («мистическая теза»)— преддверие будущего творческого пути. В нем собраны стихи совсем еще юного поэта.

- 21. И тяжкий сон житейского сознанья Ты отряхнешь, тоскуя и любя. Вл. Соловьев Предчувствую Тебя. Года проходят

- 22. * * * Вхожу я в темные храмы, Совершаю бедный обряд. Там жду я Прекрасной Дамы

- 23. Второй том («антитеза») — самый сложный по структуре мотивов и многообразию интонаций. Стихия — ключевой символ

- 24. По вечерам над ресторанами Горячий воздух дик и глух, И правит окриками пьяными Весенний и тлетворный

- 25. Третий том («синтез») — вершина "трилогии вочеловечения". В нем синтезированы и переосмыслены важнейшие мотивы первых двух

- 26. Ночь, улица, фонарь, аптека, Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века – Всё будет

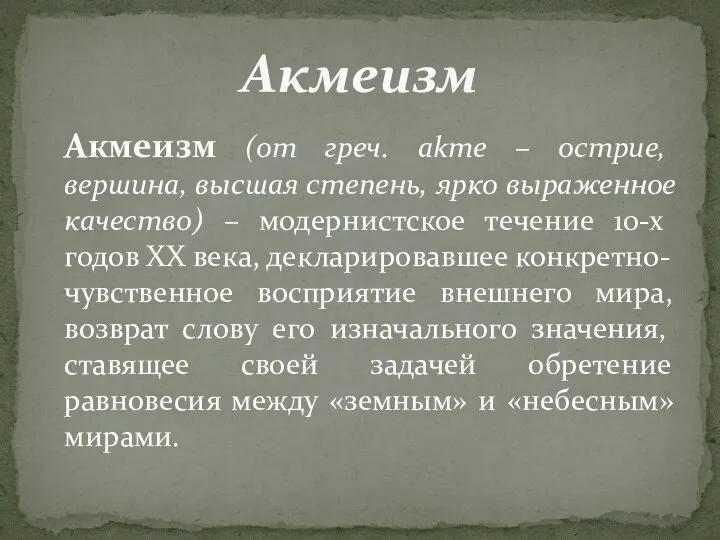

- 27. Никогда не забуду (он был, или не был, Этот вечер): пожаром зари Сожжено и раздвинуто бледное

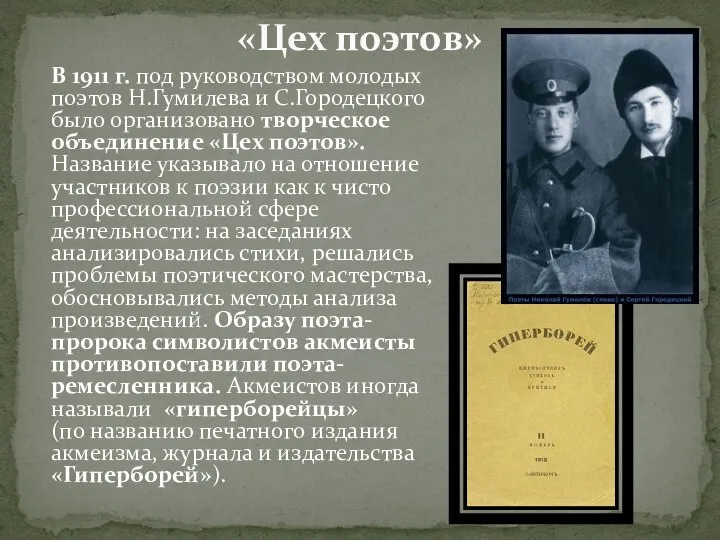

- 28. Акмеизм (от греч. akme – острие, вершина, высшая степень, ярко выраженное качество) – модернистское течение 10-х

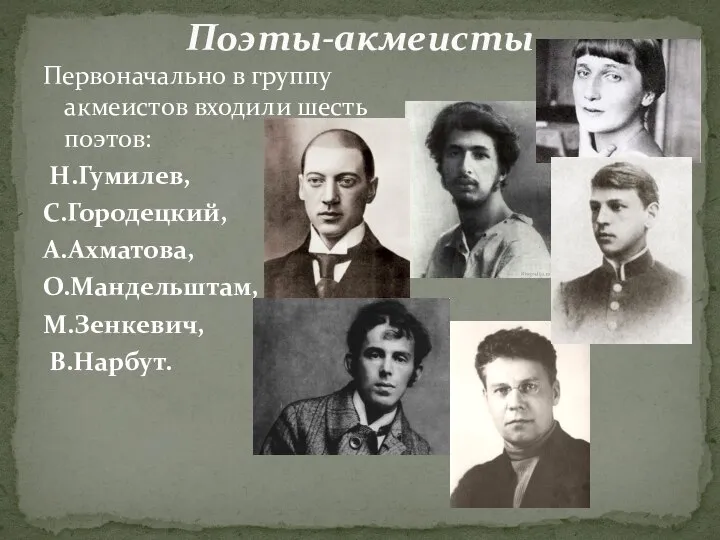

- 29. В 1911 г. под руководством молодых поэтов Н.Гумилева и С.Городецкого было организовано творческое объединение «Цех поэтов».

- 30. Первоначально в группу акмеистов входили шесть поэтов: Н.Гумилев, С.Городецкий, А.Ахматова, О.Мандельштам, М.Зенкевич, В.Нарбут. Поэты-акмеисты

- 31. Главные идеи акмеизма были изложены в программных статьях Н.Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» и С.Городецкого «Некоторые

- 32. – освобождение поэзии от символистских призывов к идеальному, возвращение ей ясности, принятие земного мира в его

- 33. ВЕСНА (Монастырская) Звоны-стоны, перезвоны, Звоны-вздохи, звоны-сны. Высоки крутые склоны, Крутосклоны зелены. Стены выбелены бело: Мать игуменья

- 34. NOTRE DAME Где римский судия судил чужой народ, Стоит базилика,- и, радостный и первый, Как некогда

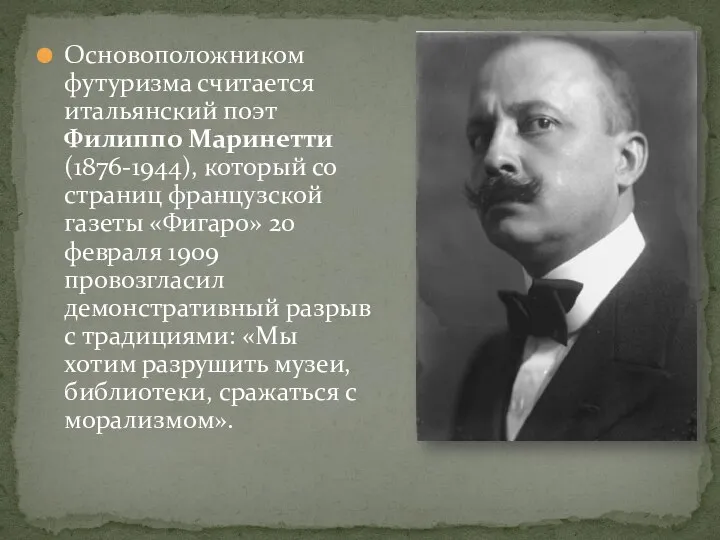

- 35. ФУТУРИЗМ (лат. futurum — будущее) — одно из течений в искусстве авангарда 20 в. Наиболее полно

- 36. Основоположником футуризма считается итальянский поэт Филиппо Маринетти (1876-1944), который со страниц французской газеты «Фигаро» 20 февраля

- 37. В России первый манифест итальянского футуризма был переведен и опубликован в петербургской газете «Вечер» 8 марта

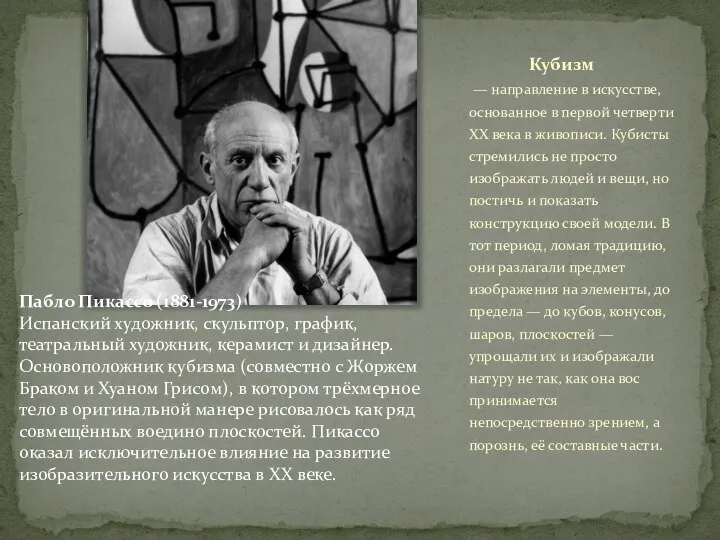

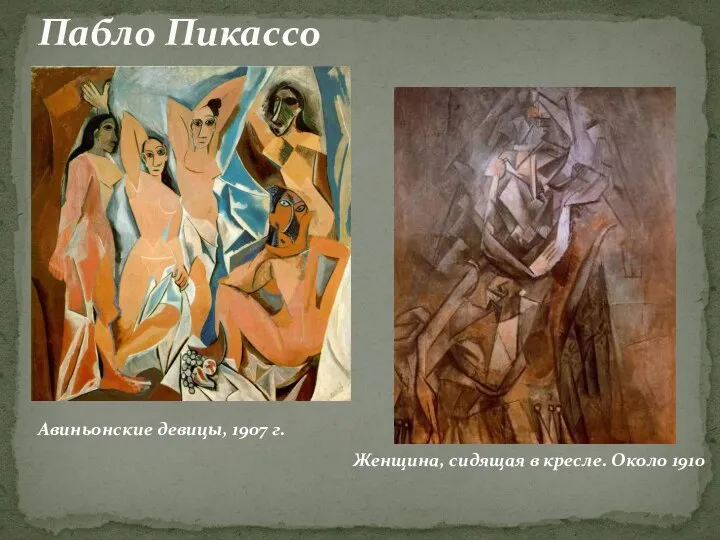

- 39. Кубизм — направление в искусстве, основанное в первой четверти XX века в живописи. Кубисты стремились не

- 40. Пабло Пикассо Авиньонские девицы, 1907 г. Женщина, сидящая в кресле. Около 1910

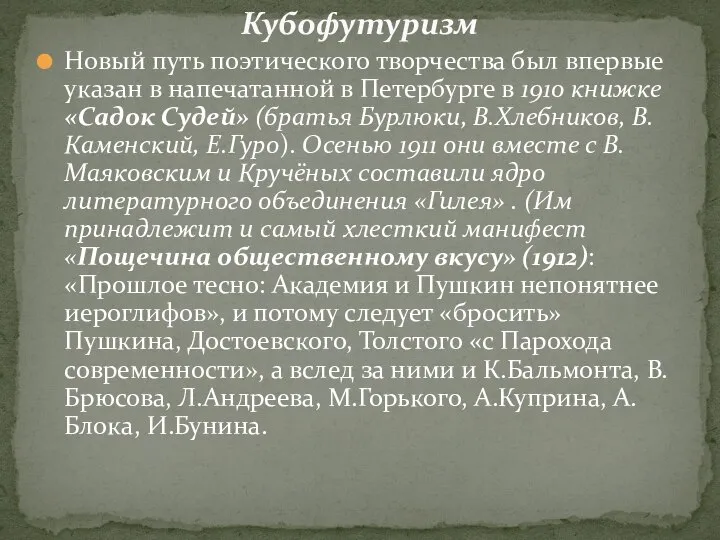

- 41. Новый путь поэтического творчества был впервые указан в напечатанной в Петербурге в 1910 книжке «Садок Судей»

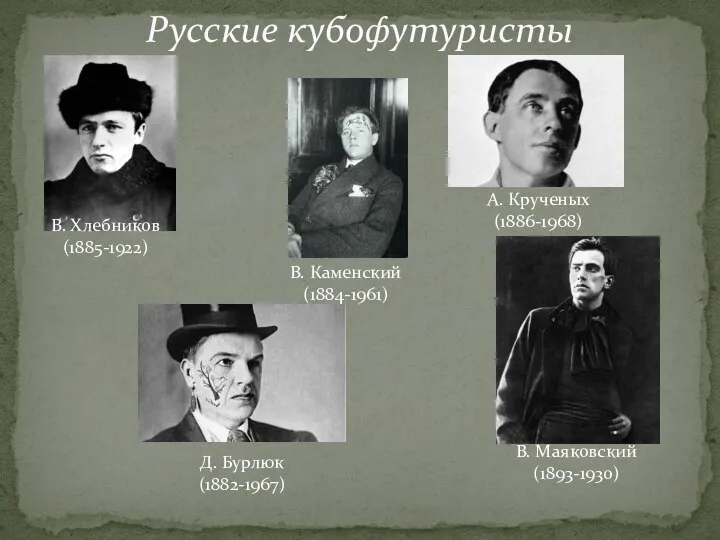

- 42. Русские кубофутуристы В. Хлебников (1885-1922) Д. Бурлюк (1882-1967) А. Крученых (1886-1968) В. Каменский (1884-1961) В. Маяковский

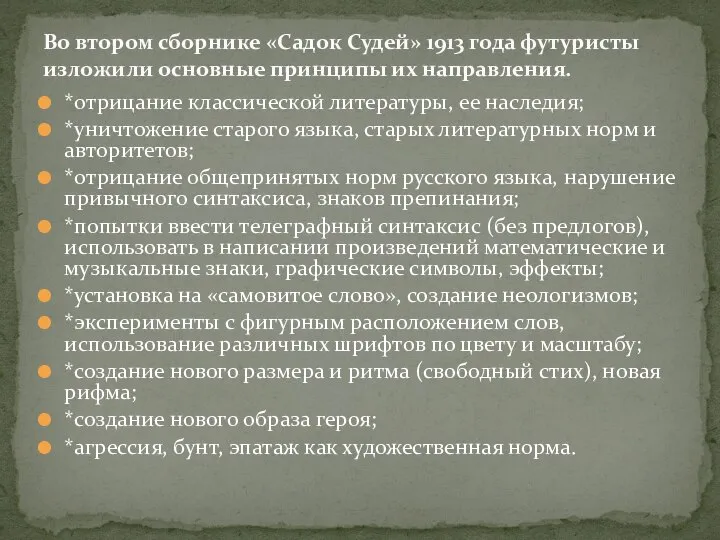

- 43. *отрицание классической литературы, ее наследия; *уничтожение старого языка, старых литературных норм и авторитетов; *отрицание общепринятых норм

- 44. Садок Судей II СПб, 1913 обложка

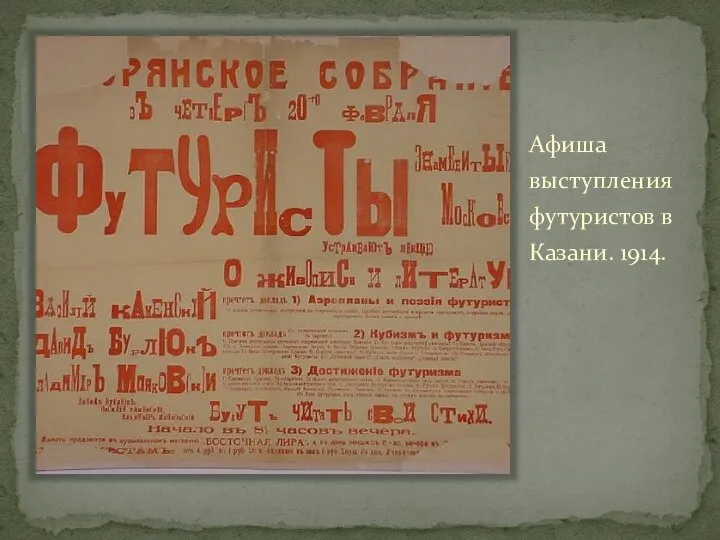

- 45. Афиша выступления футуристов в Казани. 1914.

- 46. Помада. - М., 1913. Алексей Крученых

- 50. Скачать презентацию

Модернизм (от франц. moderne – современный, новый) - это общее название

Модернизм (от франц. moderne – современный, новый) - это общее название

модернизм

Основные черты:

1. Обращение к философскому двоемирию, основанному на идеях Платона и

Основные черты:

1. Обращение к философскому двоемирию, основанному на идеях Платона и

2. Отсюда представление о поэте как маге, пророке, которому дана способность приобщения к запредельному. Отсюда возвышение роли искусства, которое они ставили выше жизни

3. Символ становится средством связи между этими двумя мирами. Это ведет к наполнению мистическим смыслом привычных образов - лазурь, зоря, восходы, небо, звезды.

4. Для мироощущения символистов характерно, с одной стороны, ожидание Апокалипсиса и катастроф, с другой стороны – духовного обновления.

самое крупное модернистское художественное течение, которое заявляет о себе как о пути проникновения при помощи символических образов в «область тайного», в идеальную сущность мира.

Символизм

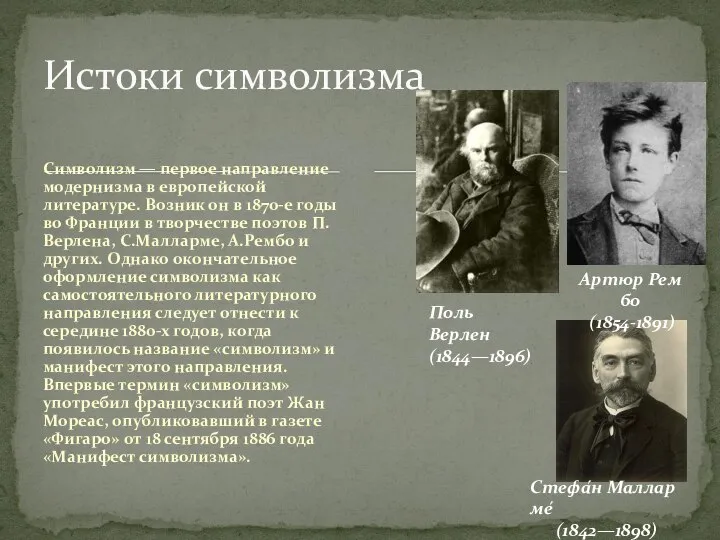

Символизм — первое направление модернизма в европейской литературе. Возник он в

Символизм — первое направление модернизма в европейской литературе. Возник он в

Истоки символизма

Поль Верлен

(1844—1896)

Стефа́н Малларме́

(1842—1898)

Артюр Рембо

(1854-1891)

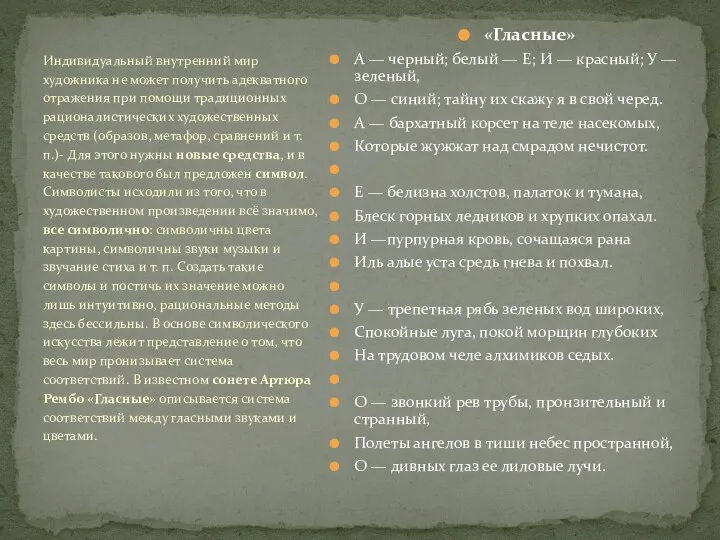

«Гласные»

А — черный; белый — Е; И — красный; У —зеленый,

О

«Гласные»

А — черный; белый — Е; И — красный; У —зеленый,

О

А — бархатный корсет на теле насекомых,

Которые жужжат над смрадом нечистот.

Е — белизна холстов, палаток и тумана,

Блеск горных ледников и хрупких опахал.

И —пурпурная кровь, сочащаяся рана

Иль алые уста средь гнева и похвал.

У — трепетная рябь зеленых вод широких,

Спокойные луга, покой морщин глубоких

На трудовом челе алхимиков седых.

О — звонкий рев трубы, пронзительный и странный,

Полеты ангелов в тиши небес пространной,

О — дивных глаз ее лиловые лучи.

Индивидуальный внутренний мир художника не может получить адекватного отражения при помощи традиционных рационалистических художественных средств (образов, метафор, сравнений и т. п.)- Для этого нужны новые средства, и в качестве такового был предложен символ. Символисты исходили из того, что в художественном произведении всё значимо, все символично: символичны цвета картины, символичны звуки музыки и звучание стиха и т. п. Создать такие символы и постичь их значение можно лишь интуитивно, рациональные методы здесь бессильны. В основе символического искусства лежит представление о том, что весь мир пронизывает система соответствий. В известном сонете Артюра Рембо «Гласные» описывается система соответствий между гласными звуками и цветами.

Русский символизм

Русский символизм

Русский символизм

Годом рождения русского символизма обычно считается 1892. В этом году

Русский символизм

Годом рождения русского символизма обычно считается 1892. В этом году

Дмитрий Сергеевич

Мережковский

(1866— 1941)

Валерий Яковлевич

Брюсов

(1873-1924)

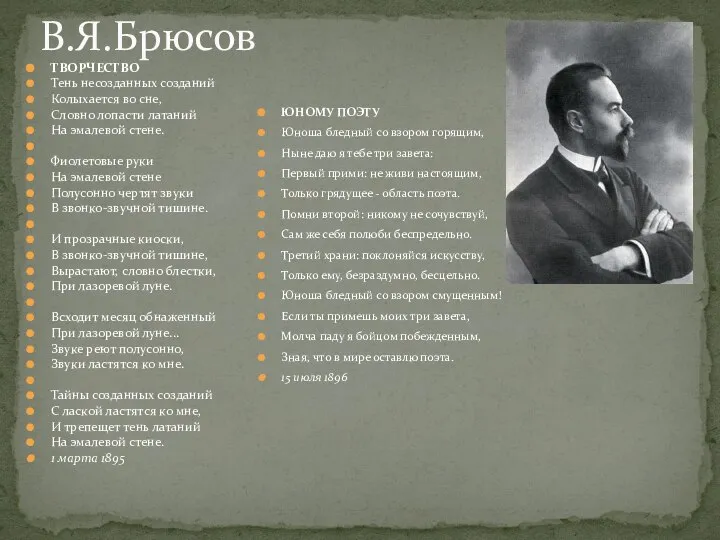

В.Я.Брюсов

ТВОРЧЕСТВО

Тень несозданных созданий

Колыхается во сне,

Словно лопасти латаний

На эмалевой стене.

Фиолетовые руки

На эмалевой

В.Я.Брюсов

ТВОРЧЕСТВО

Тень несозданных созданий

Колыхается во сне,

Словно лопасти латаний

На эмалевой стене.

Фиолетовые руки

На эмалевой

Полусонно чертят звуки

В звонко-звучной тишине.

И прозрачные киоски,

В звонко-звучной тишине,

Вырастают, словно блестки,

При лазоревой луне.

Всходит месяц обнаженный

При лазоревой луне...

Звуке реют полусонно,

Звуки ластятся ко мне.

Тайны созданных созданий

С лаской ластятся ко мне,

И трепещет тень латаний

На эмалевой стене.

1 марта 1895

ЮНОМУ ПОЭТУ

Юноша бледный со взором горящим,

Ныне даю я тебе три завета:

Первый прими: не живи настоящим,

Только грядущее - область поэта.

Помни второй: никому не сочувствуй,

Сам же себя полюби беспредельно.

Третий храни: поклоняйся искусству,

Только ему, безраздумно, бесцельно.

Юноша бледный со взором смущенным!

Если ты примешь моих три завета,

Молча паду я бойцом побежденным,

Зная, что в мире оставлю поэта.

15 июля 1896

В.М.Васнецов «Воины Апокалипсиса» (1887)

В.М.Васнецов «Воины Апокалипсиса» (1887)

К.Д.Бальмонт

(1867-1942)

ЗАВЕТ БЫТИЯ

Я спросил у свободного ветра,

Что мне сделать, чтоб

К.Д.Бальмонт

(1867-1942)

ЗАВЕТ БЫТИЯ

Я спросил у свободного ветра,

Что мне сделать, чтоб

Мне ответил играющий ветер:

"Будь воздушным, как ветер, как дым!"

Я спросил у могучего моря,

В чем великий завет бытия.

Мне ответило звучное море?

"Будь всегда полнозвучным, как я!"

Я спросил у высокого солнца,

Как мне вспыхнуть светлее зари.

Ничего не ответило солнце,

Но душа услыхала: "Гори!"

КАМЫШИ

Полночной порою в болотной глуши

Чуть слышно, бесшумно, шуршат камыши.

О

КАМЫШИ

Полночной порою в болотной глуши

Чуть слышно, бесшумно, шуршат камыши.

О

Зачем огоньки между ними горят?

Мелькают, мигают - и снова их нет.

И снова забрезжил блуждающий свет.

Полночной порой камыши шелестят.

В них жабы гнездятся, в них змеи свистят.

В болоте дрожит умирающий лик.

То месяц багровый печально поник.

И тиной запахло. И сырость ползет.

Трясина заманит, сожмет, засосет.

"Кого? Для чего? - камыши говорят,-

Зачем огоньки между нами горят?"

Но месяц печальный безмолвно поник.

Не знает. Склоняет все ниже свой лик.

И, вздох повторяя погибшей души,

Тоскливо, бесшумно, шуршат камыши.

1895

З.Н.Гиппиус

(1869-1945)

ПЕСНЯ

Окно мое высоко над землею,

Высоко над землею.

Я вижу только небо

З.Н.Гиппиус

(1869-1945)

ПЕСНЯ

Окно мое высоко над землею,

Высоко над землею.

Я вижу только небо

С вечернею зарею.

И небо кажется пустым и бледным,

Таким пустым и бледным...

Оно не сжалится над сердцем бедным,

Над моим сердцем бедным.

Увы, в печали безумной я умираю,

Я умираю,

Стремлюсь к тому, чего я не знаю,

Не знаю...

И это желание не знаю откуда,

Пришло откуда,

Но сердце хочет и просит чуда,

Чуда!

О, пусть будет то, чего не бывает,

Никогда не бывает:

Мне бледное небо чудес обещает,

Оно обещает,

Но плачу без слез о неверном обете,

О неверном обете...

Мне нужно то, чего нет на свете,

Чего нет на свете.

1893

ПОСВЯЩЕНИЕ

Небеса унылы и низки,

Но я знаю - дух мой высок.

Мы с тобой так странно близки,

И каждый из нас одинок.

Беспощадна моя дорога,

Она меня к смерти ведет.

Но люблю я себя, как Бога,-

Любовь мою душу спасет.

Если я на пути устану,

Начну малодушно роптать,

Если я на себя восстану

И счастья осмелюсь желать,-

Не покинь меня без возврата

В туманные, трудные дни.

Умоляю, слабого брата

Утешь, пожалей, обмани.

Мы с тобою единственно близки,

Мы оба идем на восток.

Небеса злорадны и низки,

Но я верю - дух наш высок.

1894

ПРЕДЕЛ

Сердце исполнено счастьем желанья, Счастьем возможности и ожиданья,-

Но и трепещет

ПРЕДЕЛ

Сердце исполнено счастьем желанья, Счастьем возможности и ожиданья,-

Но и трепещет

Что ожидание - может свершиться...

Полностью жизни принять мы не смеем,

Тяжести счастья поднять не умеем,

Звуков хотим,- но созвучий боимся,

Праздным желаньем пределов томимся,

Вечно их любим, вечно страдая,-

И умираем, не достигая...

1901

младосимволимволизм

В 1901–1904 годах на литературную сцену выходят «младшие символисты» («младосимволисты»).

младосимволимволизм

В 1901–1904 годах на литературную сцену выходят «младшие символисты» («младосимволисты»).

Наиболее значительными представителями младших символистов были Александр Блок (1880— 1921), Андрей Белый (настоящее имя — Борис Бугаев; 1880—1934) и Вячеслав Иванов (1866— 1949).

Младшие символисты были последователями философии Владимира Соловьева, который разработал учение о

Младшие символисты были последователями философии Владимира Соловьева, который разработал учение о

Трем высшим идеальным сущностям Истине, Добру и Красоте – у Соловьева соответствуют три способа познания: откровение, любовь и искусство. Искусство – одно из средств истинного познания.

Философское учение В.Соловьева

Владимир Сергеевич Соловьев (1853-1900),

русский философ, поэт, публицист и литературный критик.

А.А.Блок (1880-1921)

Лирика Блока — явление абсолютно уникальное в русской литературе. Несмотря

А.А.Блок (1880-1921)

Лирика Блока — явление абсолютно уникальное в русской литературе. Несмотря

Сам Блок придавал трехтомной структуре своего собрания стихотворений чрезвычайно важное, не формальное значение. Широко известна его автохарактеристика в письме к Андрею Белому от 6 июня 1911 года: «Таков мой путь, <...> теперь, когда он пройден, я твердо уверен, что это должное и что все стихи вместе — «трилогия вочеловечения» (от мгновения слишком яркого света — через необходимый болотистый лес — к отчаянию, проклятиям, «возмездию» и <...> — к рождению человека «общественного», художника, мужественно глядящего в лицо миру, получившего право изучать формы, сдержанно испытывать годный и негодный матерьял, вглядываться в контуры «добра и зла» — ценою утраты части души».

Блок называл свое творчество процессом «вочеловечения». Трилогия «вочеловечения» отражает три

Блок называл свое творчество процессом «вочеловечения». Трилогия «вочеловечения» отражает три

Путь и автора, и его лирического героя к "вочеловечению" — это путь, полный ошибок, противоречий, сомнений. Но Блок преодолевает этот путь: от юношеского, не совсем еще осознанного мистицизма он переходит к серьезным размышлениям о реальной жизни, о России.

Этапы творческого пути А.Блока

Циклизация лирики Блока:

«Трилогия вочеловечения»

Книга первая (1898-1904)

Ante Lucem (1898-1900);

Стихи

Циклизация лирики Блока:

«Трилогия вочеловечения»

Книга первая (1898-1904)

Ante Lucem (1898-1900);

Стихи

Распутья (1902-1904).

Книга вторая (1904-1908)

Пузыри земли (1904-1905);

Ночная Фиалка (1906);

Разные стихотворения (1904-1908);

Город (1904 - 1908);

Снежная маска (1907);

Фаина (1906 - 1908);

Вольные мысли (1907).

Книга третья (1907-1916)

Страшный мир (1909 - 1916);

Возмездие (1908 - 1913);

Ямбы (1907 - 1914);

Итальянские стихи (1909);

Разные стихотворения (1908 - 1916);

Арфы и скрипки (1908 - 1916);

Кармен (1914);

Соловьиный сад (1915);

Родина (1907 - 1916);

О чем поет ветер (1913).

Первый том («мистическая теза»)— преддверие будущего творческого пути. В нем

Первый том («мистическая теза»)— преддверие будущего творческого пути. В нем

Центральное место в первом томе отводится «Прекрасной Даме». В этот период женщина для поэта — воплощение Вечной Жены, Вечной Женственности, Святой, Ясной.

Блок творил в тот период под влиянием двух обстоятельств: любви к Л.Д.Менделеевой и увлечения идеями философа Соловьева. Образ Вечной Жены как раз перенят от Соловьева, которому принадлежит мысль о том, что любовь к миру открыта через любовь к женщине. Так вполне земное чувство к обычной женщине переросло у Блока в мистически-философский миф - миф о Вечной Женственности, которая может примирить «землю» с «небом» и спасти находящийся на грани катастрофы мир через его духовное обновление. Образ героини многопланов: с одной стороны, это реальная женщина, с другой - воплощение радости, гармонии, света, Божественного начала.

Живой отклик у Блока получила мысль В.Соловьева о том, что в индивидуальной любви проявляется любовь мировая, и сама любовь к миру открыта через любовь к женщине. Отсюда - стремление к соединению, «встрече» героев, в результате чего и должно наступить преображение мира, полная гармония. Однако лирический сюжет, развивающийся от стихотворения к стихотворению, имеет явно драматический характер. Постепенно происходит смена настроений героя: радужные надежды вытесняются опасением, что «божественный облик» Девы может быть «искажен».

В последнем цикле первой книги «Распутья» появляются новые темы, новые образы, лирическая уединенность постепенно отступает перед явлениями действительности.

Первая книга лирической трилогии

И тяжкий сон житейского сознанья

Ты отряхнешь, тоскуя и любя.

Вл.

Ты отряхнешь, тоскуя и любя.

Вл.

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо —

Всё в облике одном предчувствую Тебя.

Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо,

И молча жду,— тоскуя и любя.

Весь горизонт в огне, и близко появленье,

Но страшно мне: изменишь облик Ты,

И дерзкое возбудишь подозренье,

Сменив в конце привычные черты.

О, как паду — и горестно, и низко,

Не одолев смертельные мечты!

Как ясен горизонт! И лучезарность близко.

Но страшно мне: изменишь облик Ты.

4 июня 1901

«Стихи о Прекрасной Даме»

* * *

Вхожу я в темные храмы,

Совершаю бедный обряд.

Там

* * *

Вхожу я в темные храмы,

Совершаю бедный обряд.

Там

В мерцаньи красных лампад.

В тени у высокой колонны

Дрожу от скрипа дверей.

А в лицо мне глядит, озаренный,

Только образ, лишь сон о Ней.

О, я привык к этим ризам

Величавой Вечной Жены!

Высоко бегут по карнизам

Улыбки, сказки и сны.

О, Святая, как ласковы свечи,

Как отрадны Твои черты!

Мне не слышны ни вздохи, ни речи,

Но я верю: Милая - Ты.

25 октября 1902

«Стихи о Прекрасной Даме»

Второй том («антитеза») — самый сложный по структуре мотивов и

Второй том («антитеза») — самый сложный по структуре мотивов и

Сознание лирического героя обращено теперь к непридуманной жизни. Она является ему в стихиях природы (цикл «Пузыри земли»), урбанистической цивилизации (цикл «Город») и земной любви («Снежная маска»). В конечном счете череда встреч героя со стихиями приводит его к встрече с миром действительности. Изменяется само представление героя о сущности мира. Общая картина жизни резко усложняется: жизнь предстает в дисгармонии, это мир множества людей, драматических событий, борьбы.

Меняется и облик героини любовной лирики — Прекрасная Дама вытеснена Незнакомкой, которая становится одновременно и воплощением высокой красоты, напоминанием о сохранившемся в душе героя «небесном» идеале, — и порождением «страшного мира» реальности. Образ оказывается двуликим, он строится на соединении несоединимого, на «кощунственном» совмещении прекрасного и отталкивающего.

Вторая книга лирической трилогии

По вечерам над ресторанами

Горячий воздух дик и глух,

И правит окриками пьяными

Весенний

По вечерам над ресторанами

Горячий воздух дик и глух,

И правит окриками пьяными

Весенний

Вдали над пылью переулочной,

Над скукой загородных дач,

Чуть золотится крендель булочной,

И раздается детский плач.

И каждый вечер, за шлагбаумами,

Заламывая котелки,

Среди канав гуляют с дамами

Испытанные остряки.

Над озером скрипят уключины

И раздается женский визг,

А в небе, ко всему приученный

Бесмысленно кривится диск.

И каждый вечер друг единственный

В моем стакане отражен

И влагой терпкой и таинственной

Как я, смирен и оглушен.

А рядом у соседних столиков

Лакеи сонные торчат,

И пьяницы с глазами кроликов

«In vino veritas!» кричат.

И каждый вечер, в час назначенный

(Иль это только снится мне?),

Девичий стан, шелками схваченный,

В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,

Всегда без спутников, одна

Дыша духами и туманами,

Она садится у окна.

И веют древними поверьями

Ее упругие шелка,

И шляпа с траурными перьями,

И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный,

Смотрю за темную вуаль,

И вижу берег очарованный

И очарованную даль.

Глухие тайны мне поручены,

Мне чье-то солнце вручено,

И все души моей излучины

Пронзило терпкое вино.

И перья страуса склоненные

В моем качаются мозгу,

И очи синие бездонные

Цветут на дальнем берегу.

В моей душе лежит сокровище,

И ключ поручен только мне!

Ты право, пьяное чудовище!

Я знаю: истина в вине.

24 апреля 1906, Озерки

НЕЗНАКОМКА

Третий том («синтез») — вершина "трилогии вочеловечения". В нем синтезированы

Третий том («синтез») — вершина "трилогии вочеловечения". В нем синтезированы

Блок создал неповторимый лирический образ России-жены. В.Жирмунский отмечал, что «от своих предшественников Блок отличается тем, что к судьбе России от подходит не как мыслитель – с отвлеченной идеей, а как поэт – с интимной любовью». Родина для него – надежда и утешение. Россия предстает как загадочная стихия, как страна громадной, еще не выявленной мощи и энергии. Блок возвращается к идеалу поэта-гражданина, осознающего свою великую ответственность за судьбы Родины и народа. «Этой теме я сознательно и бесповоротно посвящаю жизнь… Ведь здесь – жизнь или смерть, счастье или погибели», - писал Блок в 1908 году.

В стихах о России ведущая роль принадлежит мотивам исторических судеб страны: смысловое ядро патриотической лирики Блока составляет цикл «На поле Куликовом». Куликовская битва в восприятии поэта—символическое событие, которому суждено возвращение.

Третья книга лирической трилогии

Ночь, улица, фонарь, аптека,

Бессмысленный и тусклый свет.

Живи еще хоть

Бессмысленный и тусклый свет.

Живи еще хоть

Всё будет так. Исхода нет.

Умрешь - начнешь опять сначала

И повторится всё, как встарь:

Ночь, ледяная рябь канала,

Аптека, улица, фонарь.

10 октября 1912

Никогда не забуду (он был, или не был,

Этот вечер): пожаром зари

Сожжено

Никогда не забуду (он был, или не был,

Этот вечер): пожаром зари

Сожжено

И на желтой заре - фонари.

Я сидел у окна в переполненном зале.

Где-то пели смычки о любви.

Я послал тебе черную розу в бокале

Золотого, как небо, аи.

Ты взглянула. Я встретил смущенно и дерзко

Взор надменный и отдал поклон.

Обратясь к кавалеру, намеренно резко

Ты сказала: "И этот влюблен".

И сейчас же в ответ что-то грянули струны,

Исступленно запели смычки...

Но была ты со мной всем презрением юным,

Чуть заметным дрожаньем руки...

Ты рванулась движеньем испуганной птицы,

Ты прошла, словно сон мой легка...

И вздохнули духи, задремали ресницы,

Зашептались тревожно шелка.

Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала

И, бросая, кричала: "Лови!.."

А монисто бренчало, цыганка плясала

И визжала заре о любви.

19 апреля 1910

В РЕСТОРАНЕ

Акмеизм (от греч. akme – острие, вершина, высшая степень, ярко выраженное

Акмеизм (от греч. akme – острие, вершина, высшая степень, ярко выраженное

Акмеизм

В 1911 г. под руководством молодых поэтов Н.Гумилева и С.Городецкого было

В 1911 г. под руководством молодых поэтов Н.Гумилева и С.Городецкого было

«Цех поэтов»

Первоначально в группу акмеистов входили шесть поэтов:

Н.Гумилев,

С.Городецкий,

А.Ахматова,

О.Мандельштам,

М.Зенкевич,

В.Нарбут.

Поэты-акмеисты

Первоначально в группу акмеистов входили шесть поэтов:

Н.Гумилев,

С.Городецкий,

А.Ахматова,

О.Мандельштам,

М.Зенкевич,

В.Нарбут.

Поэты-акмеисты

Главные идеи акмеизма были изложены в программных статьях

Н.Гумилева «Наследие символизма

Главные идеи акмеизма были изложены в программных статьях

Н.Гумилева «Наследие символизма

– освобождение поэзии от символистских призывов к идеальному, возвращение ей ясности,

– освобождение поэзии от символистских призывов к идеальному, возвращение ей ясности,

– стремление придать слову определенное, точное значение (кларизм);

– живописная предметность, четкость образов, отточенность деталей;

- стилистическое равновесие «материализация» переживаний, чувств, передача тонких душевных состояний психологически значимым жестом, перечислением вещей;

-перекличка с минувшими литературными эпохами, широчайшие эстетические ассоциации, отведение категории культуры высшего места в иерархии ценностей;

— в противоположность символизму, проникнутому «духом музыки», акмеизм был ориентирован на перекличку с пространственными видами искусства: живописью, скульптурой, архитектурой, графикой.

Основные принципы акмеизма

ВЕСНА

(Монастырская)

Звоны-стоны, перезвоны,

Звоны-вздохи, звоны-сны.

Высоки крутые склоны,

Крутосклоны зелены.

Стены выбелены бело:

Мать игуменья велела!

У ворот

ВЕСНА

(Монастырская)

Звоны-стоны, перезвоны,

Звоны-вздохи, звоны-сны.

Высоки крутые склоны,

Крутосклоны зелены.

Стены выбелены бело:

Мать игуменья велела!

У ворот

Плачет дочка звонаря:

"Ах ты, поле, моя воля,

Ах, дорога дорога!

Ах, мосток у чиста поля,

Свечка Чиста Четверга!

Ах, моя горела ярко,

Погасала у него.

Наклонился, дышит жарко,

Жарче сердца моего.

Я отстала, я осталась

У высокого моста,

Пламя свечек колебалось,

Целовалися в уста.

Где ты, милый, лобызаный,

Где ты, ласковый такой?

Ах, пары весны, туманы,

Ах, мой девичий спокой!"

Звоны-стоны, перезвоны,

Звоны-вздохи, звоны-сны.

Высоки крутые склоны,

Крутосклоны зелены.

Стены выбелены бело.

Мать игуменья велела

У ворот монастыря

Не болтаться зря!

15 апреля 1906

С.Н.Городецкий

NOTRE DAME

Где римский судия судил чужой народ,

Стоит базилика,- и, радостный и

NOTRE DAME

Где римский судия судил чужой народ,

Стоит базилика,- и, радостный и

Как некогда Адам, распластывая нервы,

Играет мышцами крестовый легкий свод.

Но выдает себя снаружи тайный план:

Здесь позаботилась подпружных арок сила,

Чтоб масса грузная стены не сокрушила,

И свода дерзкого бездействует таран.

Стихийный лабиринт, непостижимый лес,

Души готической рассудочная пропасть,

Египетская мощь и христианства робость,

С тростинкой рядом - дуб, и всюду царь - отвес.

Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,

Я изучал твои чудовищные ребра,

Тем чаще думал я: из тяжести недоброй

И я когда-нибудь прекрасное создам.

1912

О.Мандельштам

ФУТУРИЗМ (лат. futurum — будущее) — одно из течений в искусстве

ФУТУРИЗМ (лат. futurum — будущее) — одно из течений в искусстве

Футуризм отрицал традиционную культуру (особенно ее нравственные и художественные ценности), культивировал урбанизм (эстетику машинной индустрии), в поэзии разрушал естественный язык.

Футуризм

Основоположником футуризма считается итальянский поэт Филиппо Маринетти (1876-1944), который со страниц

Основоположником футуризма считается итальянский поэт Филиппо Маринетти (1876-1944), который со страниц

В России первый манифест итальянского футуризма был переведен и опубликован

В России первый манифест итальянского футуризма был переведен и опубликован

Эстетической предпосылкой нового течения стал символизм. Отталкиваясь от принципов этого литературного течения, футуристы поставили человека в центре мира, воспевали «пользу», а не «тайну», отказывались от недосказанности, туманности, мистицизма, присущих символизму. Футуристы противопоставили тезису «Искусство для искусства» - лозунг «Искусство для масс». Для русских футуристов современный мир – это движение, устремленность в будущее.

История русского футуризма складывалась из взаимодействия и противоборства четырех основных группировок.

Русский футуризм

Кубизм

— направление в искусстве, основанное в первой четверти XX века в

Кубизм

— направление в искусстве, основанное в первой четверти XX века в

Пабло Пикассо (1881-1973)

Испанский художник, скульптор, график, театральный художник, керамист и дизайнер. Основоположник кубизма (совместно с Жоржем Браком и Хуаном Грисом), в котором трёхмерное тело в оригинальной манере рисовалось как ряд совмещённых воедино плоскостей. Пикассо оказал исключительное влияние на развитие изобразительного искусства в XX веке.

Пабло Пикассо

Авиньонские девицы, 1907 г.

Женщина, сидящая в кресле. Около 1910

Пабло Пикассо

Авиньонские девицы, 1907 г.

Женщина, сидящая в кресле. Около 1910

Новый путь поэтического творчества был впервые указан в напечатанной в Петербурге

Новый путь поэтического творчества был впервые указан в напечатанной в Петербурге

Кубофутуризм

Русские кубофутуристы

В. Хлебников

(1885-1922)

Д. Бурлюк

(1882-1967)

А. Крученых

(1886-1968)

В. Каменский

(1884-1961)

В. Маяковский

Русские кубофутуристы

В. Хлебников

(1885-1922)

Д. Бурлюк

(1882-1967)

А. Крученых

(1886-1968)

В. Каменский

(1884-1961)

В. Маяковский

(1893-1930)

*отрицание классической литературы, ее наследия;

*уничтожение старого языка, старых литературных норм и

*отрицание классической литературы, ее наследия;

*уничтожение старого языка, старых литературных норм и

*отрицание общепринятых норм русского языка, нарушение привычного синтаксиса, знаков препинания;

*попытки ввести телеграфный синтаксис (без предлогов), использовать в написании произведений математические и музыкальные знаки, графические символы, эффекты;

*установка на «самовитое слово», создание неологизмов;

*эксперименты с фигурным расположением слов, использование различных шрифтов по цвету и масштабу;

*создание нового размера и ритма (свободный стих), новая рифма;

*создание нового образа героя;

*агрессия, бунт, эпатаж как художественная норма.

Во втором сборнике «Садок Судей» 1913 года футуристы изложили основные принципы их направления.

Садок Судей II

СПб, 1913

обложка

Садок Судей II

СПб, 1913

обложка

Афиша выступления футуристов в Казани. 1914.

Афиша выступления футуристов в Казани. 1914.

Помада. - М., 1913.

Алексей Крученых

Помада. - М., 1913.

Алексей Крученых

Максим горький. Пьеса На дне

Максим горький. Пьеса На дне Презентация на тему "Марина Ивановна Цветаева 1892 - 1941" - скачать презентации по Литературе

Презентация на тему "Марина Ивановна Цветаева 1892 - 1941" - скачать презентации по Литературе Конкурс как мотиватор привлечения к чтению экологической литературы детей 6 – 17 лет

Конкурс как мотиватор привлечения к чтению экологической литературы детей 6 – 17 лет В гостях у сказки

В гостях у сказки Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844-1908). Опера-былина Садко

Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844-1908). Опера-былина Садко Презентация на тему "Петербург Н.В.Гоголя" - скачать презентации по Литературе

Презентация на тему "Петербург Н.В.Гоголя" - скачать презентации по Литературе Le naturalisme

Le naturalisme СЛОВАРИ Знать: какие бывают словари, как строится словарная статья. Уметь работать с книгой-словарем, использовать справочную лит

СЛОВАРИ Знать: какие бывают словари, как строится словарная статья. Уметь работать с книгой-словарем, использовать справочную лит Тихон Щербатый: образ и характеристика

Тихон Щербатый: образ и характеристика Литература XXI века

Литература XXI века Презентация на тему "Первое путешествие в страну Поэзию" - скачать презентации по Литературе

Презентация на тему "Первое путешествие в страну Поэзию" - скачать презентации по Литературе Запорожская Сечь

Запорожская Сечь Презентация на тему Красота осени

Презентация на тему Красота осени Презентация на тему "А.М.Горький. Вехи жизни и творчества" - скачать презентации по Литературе

Презентация на тему "А.М.Горький. Вехи жизни и творчества" - скачать презентации по Литературе Презентация на тему "Писатели ислама" - скачать презентации по Литературе

Презентация на тему "Писатели ислама" - скачать презентации по Литературе Архитектура XX века в Европейской живописи - Презентация

Архитектура XX века в Европейской живописи - Презентация Воспоминания о вальсе. Портрет в музыке и живописи

Воспоминания о вальсе. Портрет в музыке и живописи Виктор Михайлович Чернов

Виктор Михайлович Чернов Музеи А. С. Грина в Крыму. Звук прекрасный- имя Грина, мир из выдумки и правды, мир блистающий, мир до

Музеи А. С. Грина в Крыму. Звук прекрасный- имя Грина, мир из выдумки и правды, мир блистающий, мир до Николай Андреевич Волков – человек и руководитель, 1915-1995 гг

Николай Андреевич Волков – человек и руководитель, 1915-1995 гг Библиотеки Республики Марий Эл в цифровую эпоху

Библиотеки Республики Марий Эл в цифровую эпоху Некрасова Елена Геннадьевна, учитель русского языка и литературы школы № 380

Некрасова Елена Геннадьевна, учитель русского языка и литературы школы № 380 Презентация на тему "Странник" - скачать презентации по Литературе

Презентация на тему "Странник" - скачать презентации по Литературе Джордж Гершвин

Джордж Гершвин 20120725_2_obrazy_krestyan_i_pomeschikov_v_poeme_komu_na_rusi_zhit_horosho._10_kl

20120725_2_obrazy_krestyan_i_pomeschikov_v_poeme_komu_na_rusi_zhit_horosho._10_kl The General notion of the degree in Philology

The General notion of the degree in Philology Мартин Лютер (1483-1546), Жан Кальвин (1509-1564). Идеи

Мартин Лютер (1483-1546), Жан Кальвин (1509-1564). Идеи Анна Петровна Керн 1800-1879

Анна Петровна Керн 1800-1879