*

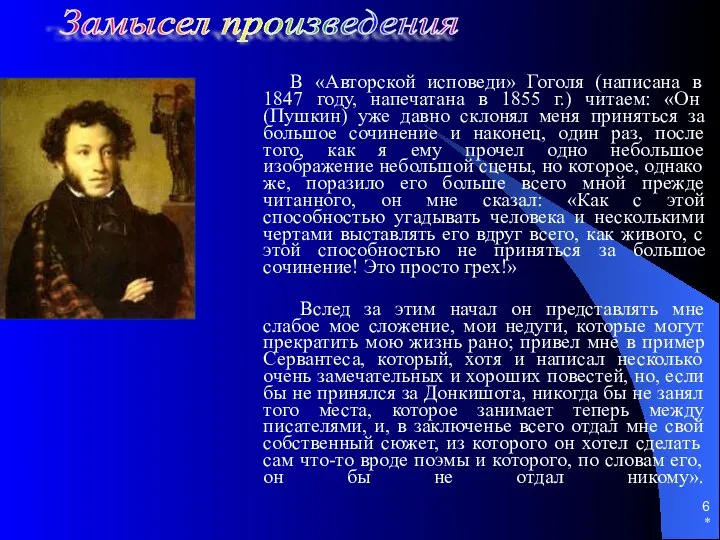

В «Авторской исповеди» Гоголя (написана в 1847 году, напечатана в 1855

г.) читаем: «Он (Пушкин) уже давно склонял меня приняться за большое сочинение и наконец, один раз, после того, как я ему прочел одно небольшое изображение небольшой сцены, но которое, однако же, поразило его больше всего мной прежде читанного, он мне сказал: «Как с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого, с этой способностью не приняться за большое сочинение! Это просто грех!»

Вслед за этим начал он представлять мне слабое мое сложение, мои недуги, которые могут прекратить мою жизнь рано; привел мне в пример Сервантеса, который, хотя и написал несколько очень замечательных и хороших повестей, но, если бы не принялся за Донкишота, никогда бы не занял того места, которое занимает теперь между писателями, и, в заключенье всего отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы и которого, по словам его, он бы не отдал никому».

Замысел произведения

Куприн, Александр Иванович

Куприн, Александр Иванович Итоговое сочинение с любовью. Человек путешествующий: дорога в жизни человека

Итоговое сочинение с любовью. Человек путешествующий: дорога в жизни человека Иван Николаевич Крамской

Иван Николаевич Крамской Літературні течії Алєксєєнко Вероніка, 10-Б клас

Літературні течії Алєксєєнко Вероніка, 10-Б клас  Леопольд фон Візе (1876-1969)

Леопольд фон Візе (1876-1969) Презентация на тему "Викторина по творчеству Н.В.Гоголя" - скачать презентации по Литературе

Презентация на тему "Викторина по творчеству Н.В.Гоголя" - скачать презентации по Литературе Презентация на тему Михаил Дудин 1916-1995

Презентация на тему Михаил Дудин 1916-1995  Творчість М.Коцюбинського

Творчість М.Коцюбинського Поэма Мёртвые души. Замысел, история создания. Особенности жанра и композиции

Поэма Мёртвые души. Замысел, история создания. Особенности жанра и композиции Лекция на первый урок

Лекция на первый урок Презентация на тему "Творчість Ясунарі Кавабата" - скачать бесплатно презентации по Литературе

Презентация на тему "Творчість Ясунарі Кавабата" - скачать бесплатно презентации по Литературе Исследование происхождения княгини Ольги Окорокова Маргарита Милюкова Анастасия Государственное бюджетное образовательное

Исследование происхождения княгини Ольги Окорокова Маргарита Милюкова Анастасия Государственное бюджетное образовательное  Джек Лондон

Джек Лондон  Судьба какой героини из произведения А зори здесь тихие… кажется вам наиболее трагичной

Судьба какой героини из произведения А зори здесь тихие… кажется вам наиболее трагичной Н. С. Лесков (1831 – 1895)

Н. С. Лесков (1831 – 1895) Презентация на тему БАСНЯ КАК ЭПИЧЕСКИЙ ЖАНР

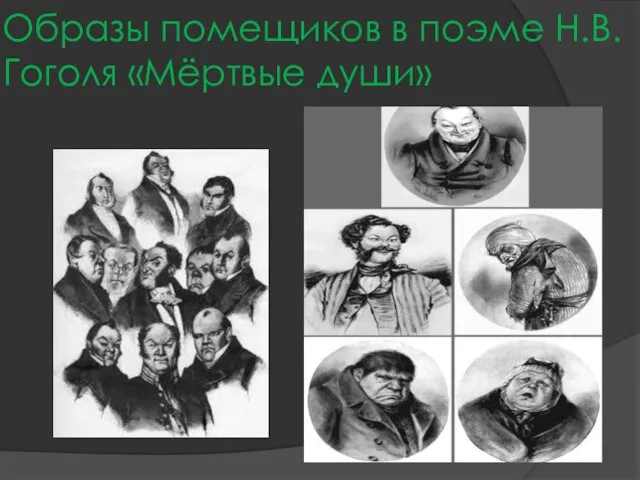

Презентация на тему БАСНЯ КАК ЭПИЧЕСКИЙ ЖАНР Образы помещиков в поэме Н.В. Гоголя Мёртвые души

Образы помещиков в поэме Н.В. Гоголя Мёртвые души Людвиг ван Бетховен

Людвиг ван Бетховен Виртуальное путешествие Путешествие по Чеховским местам…

Виртуальное путешествие Путешествие по Чеховским местам… Русские писатели - лауреаты Нобелевской премии

Русские писатели - лауреаты Нобелевской премии Алесь Аркуш

Алесь Аркуш Күренекле татар драматургы, прозаик Туфан Миңнуллин әсәрләрендә шәхес язмышы һәм җәмгыять

Күренекле татар драматургы, прозаик Туфан Миңнуллин әсәрләрендә шәхес язмышы һәм җәмгыять Литературная сказка В.А. Жуковского “Спящая царевна”

Литературная сказка В.А. Жуковского “Спящая царевна” Поэма Н.А. Некрасова Кому на Руси жить хорошо

Поэма Н.А. Некрасова Кому на Руси жить хорошо Шәкәрім Құдайбердіұлының

Шәкәрім Құдайбердіұлының Урок литературного чтения в 4 классе

Урок литературного чтения в 4 классе  Пушкин о предназначении творчества

Пушкин о предназначении творчества Ирина Петровна Токмакова

Ирина Петровна Токмакова