Содержание

- 2. Болезнь Вильсона - Коновалова (син.: гепатоцеребральная дистрофия, гепатолентикулярная дегенерация, болезнь Вестфаля — Вильсона — Коновалова) –

- 3. Метаболизм меди в организме человека. Содержание меди в обычной диете составляет 2–5 мг в день. К

- 4. В гепатоците медь включается в специфические металлоэнзимы (супероксиддисмутазу, цитохромоксидазу, моноаминоксидазу). Экспорт меди осуществляется с помощью транспортного

- 6. Недостаточная экскреция меди ведет к ее накоплению в органах и системах в определенной последовательности. После рождения

- 7. У 15% больных заболевание проявляется гематологическими синдромами, прежде всего гемолитической анемией. Отложение меди в десцеметовой мембране

- 8. Течение болезни Вильсона-Коновалова Существуют две формы течения заболевания: Острое течение болезни Вильсона-Коновалова. Болезнь манифестирует в раннем

- 9. Клинические проявления: Печеночные – цирроз печени, хронический активный гепатит, фульминантная печеночная недостаточность (редкое проявление гепатоцеребральной дистрофии.

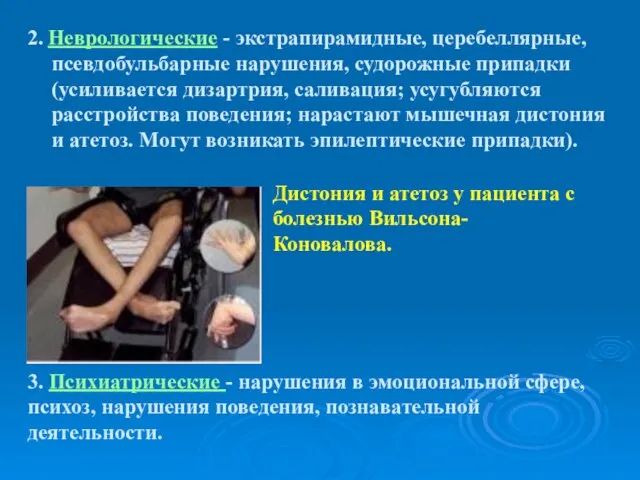

- 10. 2. Неврологические - экстрапирамидные, церебеллярные, псевдобульбарные нарушения, судорожные припадки (усиливается дизартрия, саливация; усугубляются расстройства поведения; нарастают

- 11. 4. Гематологические - гемолиз, анемия, тромбоцитопения, нарушения свертывающей системы крови. Гемолиз обычно временный, проходит самостоятельно, предшествуя

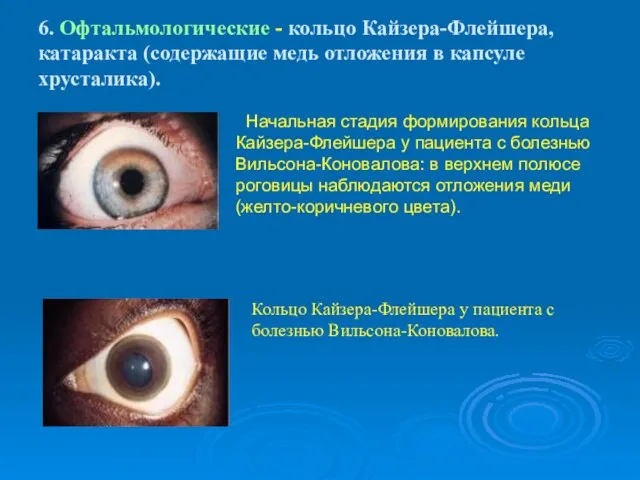

- 12. 6. Офтальмологические - кольцо Кайзера-Флейшера, катаракта (содержащие медь отложения в капсуле хрусталика). Начальная стадия формирования кольца

- 13. 7. Эндокринологические - аменорея, спонтанные аборты, задержка полового развития, гинекомастия, гирсутизм, ожирение, гипопаратироидизм. 8. Сердечно-сосудистые -

- 14. Лабораторные методы диагностики Лабораторные методы диагностики проводятся для определения показателей метаболизма меди, а также для установления

- 15. Суточная экскреция меди с мочой. При болезни Вильсона-Коновалова важным диагностическим критерием является повышение уровня суточной экскреции

- 16. Пеницилламиновый тест. При проведении теста с пеницилламином необходимо исследовать мочу, собранную сразу после приема 500 мг

- 17. Биохимический анализ крови. У некоторых пациентов с болезнью Вильсона-Коновалова (с бессимптомным течением) отмечается ↑ уровня АлАТ,

- 18. Определение содержания церулоплазмина в сыворотке крови. Определение содержания церулоплазмина в сыворотке крови является скрининговым тестом. В

- 19. Определение содержания меди в сыворотке крови. Содержание меди в сыворотке крови при болезни Вильсона-Коновалова снижено: (

- 20. Инструментальные методы исследования – Определение уровня включения изотопа меди в церулоплазмин. С помощью этого исследования можно

- 21. – УЗИ органов брюшной полости. – Транскраниальное УЗИ головного мозга. В ходе этого исследования можно обнаружить

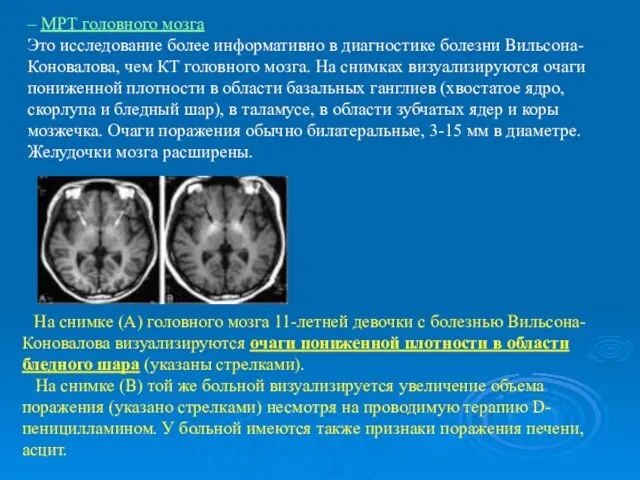

- 22. – МРТ головного мозга Это исследование более информативно в диагностике болезни Вильсона-Коновалова, чем КТ головного мозга.

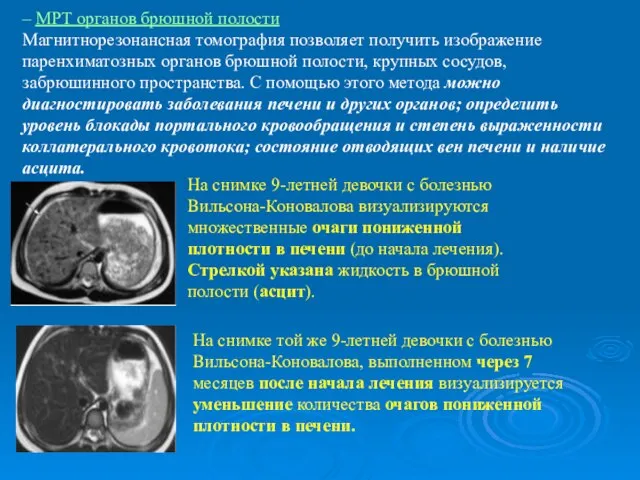

- 23. – МРТ органов брюшной полости Магнитнорезонансная томография позволяет получить изображение паренхиматозных органов брюшной полости, крупных сосудов,

- 24. – Биопсия печени. При морфологическом исследовании биоптата печени выявляются дистрофические изменения клеток, некрозы, слабая воспалительная инфильтрация

- 25. Критерии диагностики болезни Вильсона-Коновалова Критериями диагностики болезни Вильсона-Коновалова являются: Обнаружение кольца Кайзера-Флейшера. Снижение содержания церулоплазмина сыворотки

- 26. Лечение. Цели лечения – Уменьшение поступления меди с пищей. – Уменьшение запасов меди в организме. Методы

- 27. Медикаментозное лечение Медикаментозное лечение проводится на протяжении всей жизни больного с момента установления диагноза. Необоснованное прекращение

- 28. – Пиридоксин. Т.к. D-пеницилламин дает антипиридоксиновый эффект, поэтому к терапии необходимо добавить пиридоксин в дозе 25-50

- 29. – Хирургическое лечение Пациентам с развившейся портальной гипертензией проводится трансюгулярное внутрипеченочное шунтирование. Лечение варикозных вен пищевода,

- 31. Скачать презентацию

Бронхиальная астма

Бронхиальная астма Введение. Общая фармакология

Введение. Общая фармакология Современные принципы и методы лечения эндометриоза

Современные принципы и методы лечения эндометриоза Доступ к материалам по методикам лечения переломов Surgery Reference на AO сайте

Доступ к материалам по методикам лечения переломов Surgery Reference на AO сайте Что надо знать о психических заболеваниях

Что надо знать о психических заболеваниях Электромагнитное поле. Сверхвысокочастотная дециметроволновая терапия

Электромагнитное поле. Сверхвысокочастотная дециметроволновая терапия Биологически активные добавки к пище

Биологически активные добавки к пище Невербальные средства общения

Невербальные средства общения Сущность аутизма

Сущность аутизма Өзара қатынастарды орнату, психологиялық байланысқа түсу, тұлғаралық коммуникацияны сәтті жасау-психологиялық сценарий

Өзара қатынастарды орнату, психологиялық байланысқа түсу, тұлғаралық коммуникацияны сәтті жасау-психологиялық сценарий Детская речь как предмет научного изучения

Детская речь как предмет научного изучения 12-шаговые группы как дополнительный ресурс для клиента в терапии. Виды. Как работает программа

12-шаговые группы как дополнительный ресурс для клиента в терапии. Виды. Как работает программа Инфекционно-воспалительная заболеваемость в акушерстве

Инфекционно-воспалительная заболеваемость в акушерстве Обзор Европейских рекомендаций по лечению дислипидемий, 2016

Обзор Европейских рекомендаций по лечению дислипидемий, 2016 Патогенетически обоснованные принципы терапии при лечении беременных с анемией

Патогенетически обоснованные принципы терапии при лечении беременных с анемией Хроническое воспаление слюнных желез

Хроническое воспаление слюнных желез Профилактика гриппа и ОРВИ

Профилактика гриппа и ОРВИ Гастроэзофагальды рефлюкс ауруы, визуальды диагностикасы

Гастроэзофагальды рефлюкс ауруы, визуальды диагностикасы Современные подходы к проблеме алалии. Инновационные технологии в работе с неговорящими детьми

Современные подходы к проблеме алалии. Инновационные технологии в работе с неговорящими детьми Категории психического. Сознание, личность, деятельность, общение, поведение

Категории психического. Сознание, личность, деятельность, общение, поведение Травмы

Травмы Психические явления в трудовой деятельности человека

Психические явления в трудовой деятельности человека Интеллект. «Обычный». Множественный. Эмоциональный. Искусственный

Интеллект. «Обычный». Множественный. Эмоциональный. Искусственный Современные дезинфицирующие средства

Современные дезинфицирующие средства Нарушения памяти, внимания, интеллекта

Нарушения памяти, внимания, интеллекта Злокачественные опухоли кожи + опухоли головы и шеи

Злокачественные опухоли кожи + опухоли головы и шеи Красная щётка и полынь в мицеллах

Красная щётка и полынь в мицеллах Оказание первой помощи при кровотечениях

Оказание первой помощи при кровотечениях