Содержание

- 2. Женщина в любом возрасте может страдать гинекологическими заболеваниями. Одним из таких заболеваний, с которым женщина может

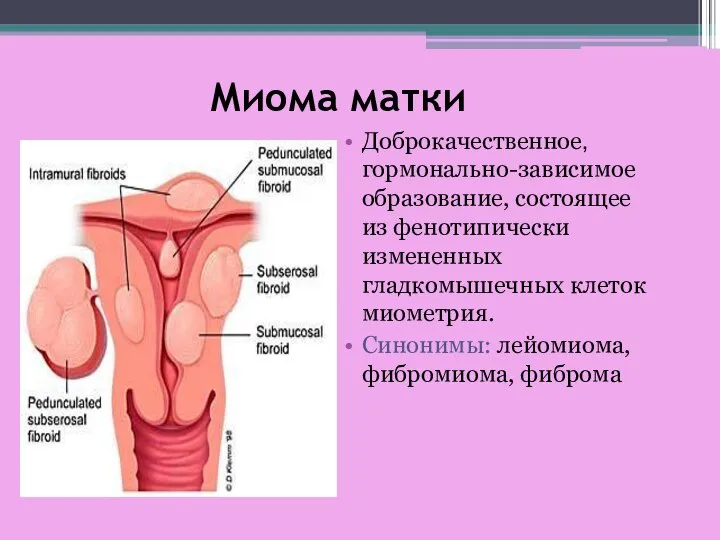

- 3. Миома матки Доброкачественное, гормонально-зависимое образование, состоящее из фенотипически измененных гладкомышечных клеток миометрия. Синонимы: лейомиома, фибромиома, фиброма

- 4. Как часто встречается миома матки? Болезнь эта не редкая в гинекологической практике. Частота в общей популяции

- 5. Что может вызвать миому матки? Провоцирующие факторы для развития миомы: беременность; воспалительные процессы в органах малого

- 6. Этиопатогенез миомы матки Опухолевый рост является следствием нарушения тканевого гомеостаза, поддерживаемого балансом между двумя процессами: -клеточной

- 7. Этиопатогенез миомы матки Ключевыми факторами патогенеза миомы матки считаются: половые стероидные гормоны- физиологические регуляторы клеточной пролиферации

- 8. Этиопатогенез миомы матки В последние годы основопологающее значение приобретает: « прогестероновая » гипотеза, в соответствии с

- 9. После овуляции – под воздействием прогестерона активируется гиперплазия эндометрия и гипертрофия миометрия. В результате нарушаются процессы

- 10. Прогестерон блокирует действие эстрогенов и оказывает эффект непосредственно через свои рецепторы. Поэтому гестагенные препараты в качестве

- 11. МОРФОГЕНЕЗ 1 стадия – образование активной зоны роста в миометрии, вблизи микрососудов с высоким уровнем сосудисто-тканевой

- 12. КЛАССИФИКАЦИЯ миомы матки ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ в различных отделах матки: в 95% наблюдений опухоль располагается в теле

- 13. КЛАССИФИКАЦИЯ миомы матки По отношению к мышечному слою матки различают такие формы роста опухоли: Интрамуральная форма

- 14. Классификации субмукозной лейомиомы матки по степени деформации ее полости Европейской Ассоциации Гинекологов-эндоскопистов: 0 тип – полностью

- 15. КЛАССИФИКАЦИЯ В зависимости от количества узлов миомы матки: одиночная; множественная. По клиническим проявлениям: бессимптомная миома матки

- 16. КЛИНИКА миомы матки Основными симптомами миомы матки являются: -боли, -кровотечение, -нарушение функции соседних органов, -рост опухоли

- 17. ОСЛОЖНЕНИЯ Некроз Перекрут ножки Дегенеративные изменения. Онкологическая настороженность. Частота злокачественного перерождения миомы матки 0,25 % -

- 18. ДИАГНОСТИКА миомы матки Гинекологический осмотр позволяет обнаружить: - увеличенную матку( размеры ее оцениваются в неделях беременности),

- 19. Среди методов инструментальной диагностики миомы матки Ультразвуковое сканирование (трансвагинальное ультрозвуковое сканирование); МРТ матки (для уточнение локализации

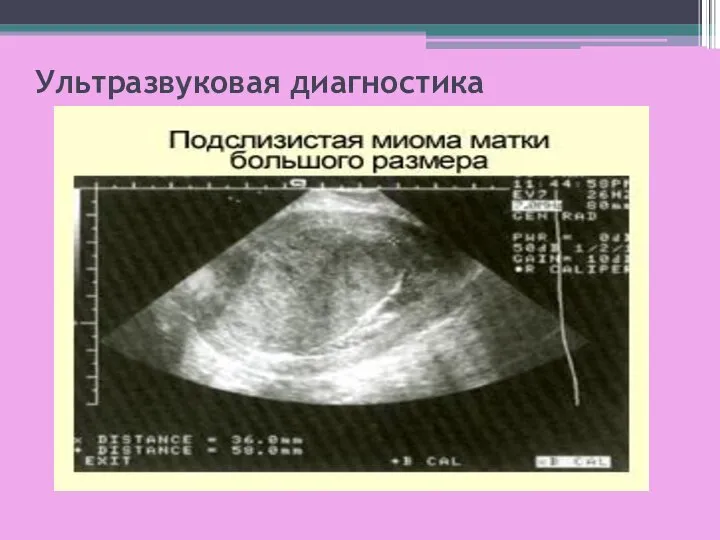

- 20. Ультразвуковая диагностика

- 22. Гистероскопические признаки миомы матки Эндоскопическая картина подслизистой миомы матки основывается на визуализации в ее полости образования:

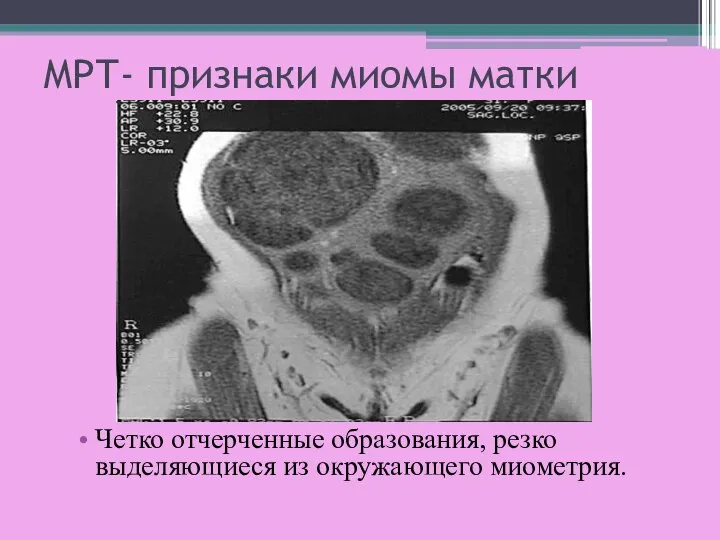

- 23. МРТ- признаки миомы матки Четко отчерченные образования, резко выделяющиеся из окружающего миометрия.

- 24. Лапароскопическая картина миомы матки Увеличенная в размерах матка с неровной поверхностью при субсерозно - интрамуральной форме

- 25. Лечение миомы матки Медикаментозное лечение, направленное на контроль роста миомы и развития симптомов заболевания. Негормональные средства

- 26. Лечение миомы матки Гормональная терапия Оральные контрацептивы Прогестагены/высвобождающая прогестаген внутриматочная система Андрогены Агонисты гонадотропин-рилизинг гормона Селективные

- 27. Лечение миомы матки Хирургическое лечение: А. органосохраняющие операции: абдоминальная, лапароскопическая гистероскопическая миомэктомия,применяемые при нериализованной репродуктивной функции

- 28. Показания к хирургическому лечению миомы матки Размер матки, соответствующие 12 и более недель беременности Маточные кровотечения

- 29. Гистерэктомия Женщинам, которые выполнили репродуктивную функцию, гистерэктомия показана как радикальный способ лечения симптомных лейомиом. Женщины с

- 30. Выбор доступа для гистерэктомии: Выбор доступа для гистерэктомии зависит: от опыта хирурга, показаний к операции, особенностей

- 31. Противопоказания к проведению ВГ: Размеры матки больше 12 недель; Ограниченность подвижности матки; Сопутствующая патология яичников и

- 32. Показания и условия для выполнения ВГ: Отсутствие сопутствующей патологии яичников и маточных труб; Достаточная подвижность матки;

- 33. Показания к субтотальной гистерэктомии (надвлагалищной ампутации матки): когда пациентка настаивает на сохранении шейки матки, при отсутствии

- 34. Эмболизация маточных артерии Эмболизация маточных артерий (ЭМА, эндоваскулярная эмболизация маточных артерий) – это малоинвазивное вмешательство, в

- 35. Механизм лечебного воздействия ЭМА Закупорка питающих миоматозные узлы мелких сосудов так называемого перифиброидного сплетения лишает добракачественную

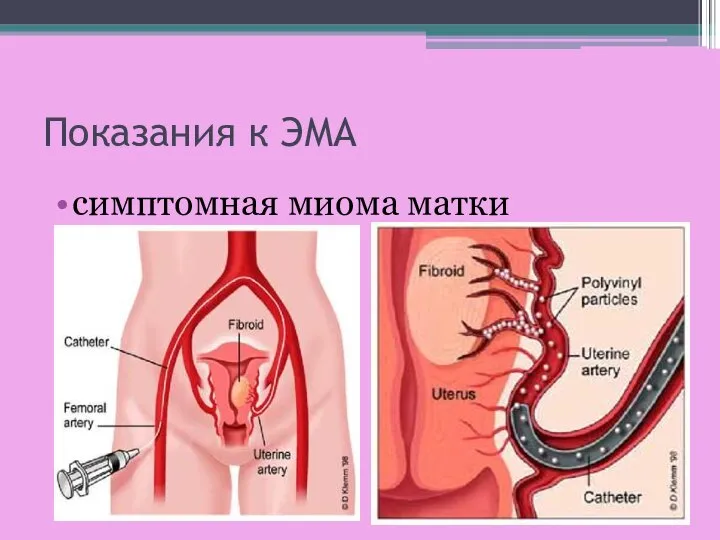

- 36. Показания к ЭМА симптомная миома матки

- 37. Что происходит в результате эмболизации? Частицы поливинилалкоголя (ПВА) блокируют кровоток в артериях, кровоснабжающих миому Уменьшение кровотока

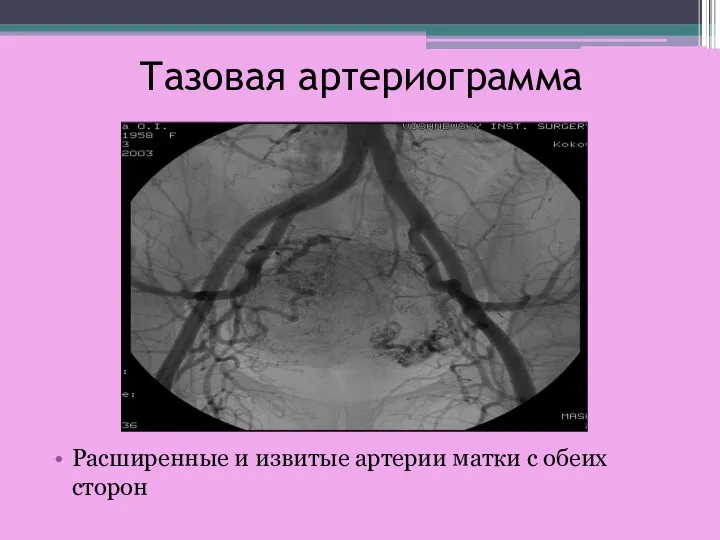

- 38. Тазовая артериограмма Расширенные и извитые артерии матки с обеих сторон

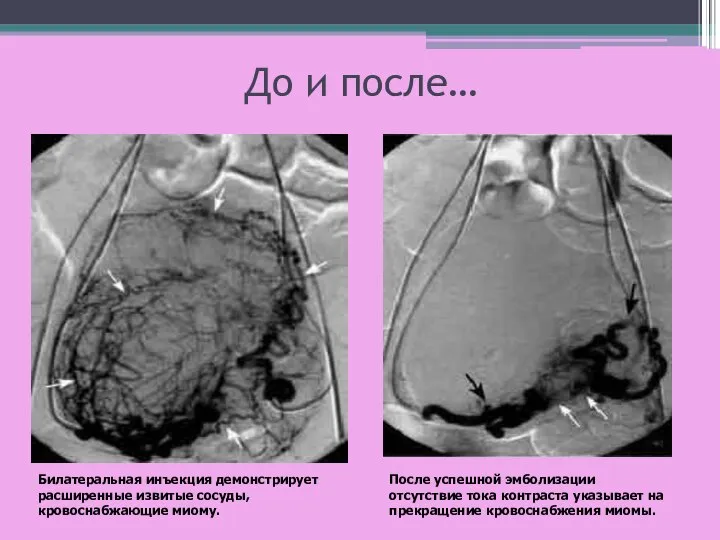

- 39. До и после… Билатеральная инъекция демонстрирует расширенные извитые сосуды, кровоснабжающие миому. После успешной эмболизации отсутствие тока

- 40. Постэмболизационный синдром ПЭС характеризуется лихорадкой, болями в животе лейкоцитозом после эмболизации. Это, вероятно, вызвано воспалительным ответом

- 41. Постэмболизационный синдром ПЭС требует медикаментозной коррекции – адекватного обезболивания. В зависимости от выраженности болевого симптома возможно

- 43. Скачать презентацию

Применение нитроглицерина внутривенно в остром периоде инфаркта миокарда

Применение нитроглицерина внутривенно в остром периоде инфаркта миокарда Некроз. Апоптоз. Атрофия

Некроз. Апоптоз. Атрофия Организационно-правовые аспекты первой помощи

Организационно-правовые аспекты первой помощи Экзогенные аллергические альвеолиты

Экзогенные аллергические альвеолиты Язвенная болезнь у детей

Язвенная болезнь у детей Особливості формування громадської думки в Україні

Особливості формування громадської думки в Україні Техника безопасного поведения в Интернете

Техника безопасного поведения в Интернете Магнитная восприимчивость и биомагнетизм

Магнитная восприимчивость и биомагнетизм Морфология зубов и формирование эндодонтического доступа

Морфология зубов и формирование эндодонтического доступа Клещевой энцефалит

Клещевой энцефалит Логистический аудит. Оценка качества, издержек и рисков. Модуль 1

Логистический аудит. Оценка качества, издержек и рисков. Модуль 1 Общая характеристика насекомых. Оводовые болезни

Общая характеристика насекомых. Оводовые болезни Нарушения проводимости

Нарушения проводимости Пневмония. Основные возбудители внебольничной пневмонии

Пневмония. Основные возбудители внебольничной пневмонии Особенности лечения переломов при остеопорозе

Особенности лечения переломов при остеопорозе Tema_1

Tema_1 Острая кишечная непроходимость

Острая кишечная непроходимость Заболевания органов дыхания. Плевриты. Опухоли легких

Заболевания органов дыхания. Плевриты. Опухоли легких Патологическая анатомия. Воспаление

Патологическая анатомия. Воспаление Манту сынамасы

Манту сынамасы Неотложные состояния

Неотложные состояния Организация хирургической помощи в очаге землетрясения

Организация хирургической помощи в очаге землетрясения Токсикомания. Токсикалық заттар тізімі

Токсикомания. Токсикалық заттар тізімі Балалардың жүйке ауруларындағы негізгі тексеру тәсілдері

Балалардың жүйке ауруларындағы негізгі тексеру тәсілдері Электрокардиография

Электрокардиография Тренинг разрешения конфликтов

Тренинг разрешения конфликтов Заболевания крови иммунного генеза у детей

Заболевания крови иммунного генеза у детей Лечение наркомании и токсикомании

Лечение наркомании и токсикомании